Suspicion d`hypoglycémie chez l`adulte non diabétique

Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte

non diabétique

A. Hartemann-Heurtier

Le diagnostic d’hypoglycémie est souvent évoqué par le patient lui-même, à l’occasion de malaises, mais

cette hypoglycémie correspond en fait très rarement à une authentique hypoglycémie organique. Cette

dernière doit être suspectée en présence soit d’un contexte favorisant (insuffisance surrénale, cachexie,

sujet âgé polypathologique, etc.), soit de signes de neuroglycopénie évoquant un insulinome. Pour arriver

à ce diagnostic extrêmement rare, il faut d’abord prouver l’existence d’une insulinémie anormalement

élevée en présence d’une glycémie basse, lors d’une épreuve de jeûne en milieu hospitalier.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Hypoglycémie ; Iatrogénie ; Insulinome ; Postprandiale ; Sulfamides hypoglycémiants

Plan

¶Introduction 1

¶Temps primordial de l’interrogatoire 1

Quels sont les symptômes rapportés ? 1

Comment sont rapportés les symptômes ? 2

Circonstances de survenue des symptômes 2

Contexte 2

¶Hypoglycémie non organique ou syndrome idiopathique

postprandial 2

¶Éliminer les hypoglycémies organiques de cause évidente 2

Hypoglycémies médicamenteuses et toxiques 2

Hypoglycémies d’origine endocrinienne 2

Hypoglycémies tumorales extrapancréatiques 3

¶Devant une hypoglycémie organique sans cause apparente :

épreuve de jeûne 3

Épreuve de jeûne 3

¶Conclusion 3

■Introduction

On se trouve rarement confronté, en pratique, à la triade de

Whipple (hypoglycémie inférieure à 0,50 g/l, associée à des

symptômes typiques et calmée par la prise de sucre) qui permet

de déclencher les examens complémentaires nécessaires à

l’enquête étiologique. Bien plus fréquemment, les patients

consultent pour des malaises ou bien avec déjà un autodiagnos-

tic : « Je fais de l’hypoglycémie ». Or, ce que l’on appelait

antérieurement « l’hypoglycémie réactive » doit être actuelle-

ment intégrée dans un tableau clinique plus vaste de « syn-

drome postprandial idiopathique ». En effet, la diminution de la

glycémie après un repas est, d’une part rarement constatée chez

les patients se plaignant de malaises postprandiaux, d’autre part

un phénomène physiologique ! Il faut donc, en pratique,

rassembler le maximum d’arguments cliniques pour ne pas

passer à côté d’une rare hypoglycémie organique, et une fois ce

diagnostic récusé, ne surtout pas négliger la plainte du patient

dont la souffrance, même si on la comprend mal sur le plan

physiopathologique, est réelle. L’interrogatoire est le temps

primordial de l’enquête pour distinguer ce qui est le plus

fréquent, à savoir un « syndrome postprandial idiopathique » et

qui nécessite une prise en charge thérapeutique sans aucun

bilan, de ce qui est très rarement une « hypoglycémie organi-

que ». L’interrogatoire permet d’avoir, dans la plupart des cas,

une première orientation diagnostique, évitant la multiplication

d’explorations complémentaires inutiles, et inversement, mais

très rarement, incitant à la recherche acharnée d’une tumeur

insulinosécrétrice en cas de suspicion d’hypoglycémie organique

sans cause évidente.

■Temps primordial

de l’interrogatoire

Quels sont les symptômes rapportés ?

Les symptômes de l’hypoglycémie sont de deux types

[1]

:

• les symptômes neurovégétatifs liés à la stimulation du

système nerveux autonome et survenant pour un seuil

glycémique aux alentours de 0,60 g/l mais qui pourrait être

variable selon les sujets ;

• les symptômes liés à la souffrance du système nerveux

central, dits neuroglycopéniques, survenant pour un seuil

glycémique inférieur à 0,50 g/l.

Les manifestations neurovégétatives sont secondaires à la

réponse hypothalamo-hypophyso-surrénalienne à l’hypoglycé-

mie, avec stimulation adrénergique et cholinergique. Les plus

fréquentes sont : mains moites, tremblements des extrémités,

pâleur du visage et des extrémités, anxiété, tachycardie, nervo-

sité, sensation de faim intense, sueurs diffuses. Plus rarement :

troubles du rythme, nausées, voire vomissements, crise d’angor

chez les patients coronariens.

Le type de symptômes rapporté par le patient lors de l’inter-

rogatoire est capital : la présence de manifestations neuroglyco-

péniques sévères traduisant une glycémie inférieure à 0,5 g/l

(troubles psychiatriques, troubles neurologiques déficitaires,

crise convulsive) est fortement évocatrice d’hypoglycémie

organique. Inversement, des symptômes neurovégétatifs isolés

ou associés à des symptômes neurologiques mineurs (sensation

¶1-1340

1Traité de Médecine Akos

þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

de malaise, vertige, céphalées) sont en faveur d’une hypoglycé-

mie réactive ou d’un syndrome postprandial idiopathique.

Enfin, la présence de symptômes non liés à l’hypoglycémie

(bouffées de chaleur, diarrhée, douleurs coliques en barre, soif

d’air, polypnée, bradycardie) permet de remettre en question le

diagnostic.

Les manifestations neuroglycopéniques proviennent essen-

tiellement de la souffrance du cortex cérébral et du cervelet, et

apparaissent pour un seuil glycémique plus bas. Elles peuvent se

traduire par :

• sensation de malaise avec asthénie ;

• difficulté de concentration, céphalées ;

• vue trouble ;

• paresthésies des extrémités ;

• troubles psychiatriques avec changement de comportement,

de l’humeur, confusion, agitation, état pseudoébrieux,

hallucinations, etc ;

• symptômes déficitaires neurologiques avec troubles moteurs,

diplopie, aphasie, crises convulsives localisées ou généralisées,

troubles de la conscience jusqu’au coma.

Il faut savoir que des épisodes d’hypoglycémie sévère répétés

(hypoglycémie organique) conduisent à un abaissement du seuil

glycémique de stimulation du système nerveux autonome. Les

manifestations neuroglycopéniques sont alors isolées, ou

peuvent précéder les symptômes neurovégétatifs qui perdent

leur valeur d’alerte. Il faut donc penser au diagnostic d’hypo-

glycémie organique, même en l’absence de symptômes

neurovégétatifs.

Comment sont rapportés les symptômes ?

Le syndrome confusionnel qu’entraîne la souffrance neuro-

glycopénique ne s’observe que lors d’une hypoglycémie organi-

que. Il est alors responsable d’une difficulté, pour le patient, à

décrire précisément ses troubles. Le patient peut même parfois

avoir du mal à se souvenir des circonstances déclenchantes du

malaise ou du mode résolutif de celui-ci : il raconte mal son

histoire. Le recours à un tiers peut être nécessaire lors de

l’interrogatoire. Ce n’est pas le cas lors des « syndromes

postprandiaux ». Ceux-ci sont décrits dans le détail par les

patients eux-mêmes, avec une certaine richesse symptomatique,

et leur progression chronologique facilement récapitulée.

Circonstances de survenue des symptômes

Les manifestations cliniques d’hypoglycémie survenant à jeun

le matin ou à distance d’un repas (plus de 5 h après) et/ou lors

d’un effort physique sont en faveur du caractère organique de

l’hypoglycémie. Les symptômes cèdent rapidement à la prise de

sucre rapide. Le patient ne peut pas se permettre de sauter un

repas et prévient les malaises avec des collations, entraînant

souvent mais pas toujours une prise de poids.

Inversement, les malaises étiquetés « hypoglycémie réactive »

surviennent2à3heures après un repas, et ne sont pas forcé-

ment calmés par la prise de sucre rapide. L’évolution pondérale

est variable.

Mais dans la mesure où l’insulinome reste sensible aux

stimuli physiologiques de la cellule bêta, une véritable hypogly-

cémie organique peut aussi se manifester après un repas.

Contexte

L’interrogatoire doit aussi préciser :

• s’il existe des arguments en faveur d’une pathologie orga-

nique responsable d’hypoglycémie : endocrinopathie

(insuffisance surrénale, insuffisance antéhypophysaire,

hypothyroïdie), insuffisance hépatocellulaire, syndrome

tumoral, alcoolisme, etc. ;

• si le patient prend des médicaments qui peuvent entraîner

une hypoglycémie ;

• si le patient a, dans son entourage, un diabétique (hypogly-

cémie factice à l’insuline ou aux sulfamides hypoglycé-

miants) ;

• s’il a des antécédents de pathologie auto-immune.

■Hypoglycémie non organique

ou syndrome idiopathique

postprandial

Les symptômes postprandiaux, s’ils sont bien réels, sont en

fait rarement contemporains d’hypoglycémie et s’intègrent dans

un tableau non encore compris de syndrome postprandial

(hypersécrétion d’hormones gastro-intestinales, hypotension

postprandiale ?). La diminution de la glycémie après ingestion

de glucose en dessous du niveau mesuré à jeun est un fait

physiologique, connu depuis longtemps, et peut s’observer chez

les patients présentant des symptômes postprandiaux, mais

aussi chez les sujets normaux

[2]

. L’existence d’une glycémie

basse dans les temps tardifs d’une hyperglycémie provoquée par

voie orale n’a donc aucune spécificité et ne s’accompagne pas,

le plus souvent, de malaise chez les patients souffrant de

symptômes postprandiaux

[3]

. Il ne semble donc plus souhaita-

ble de demander une hyperglycémie provoquée par voie orale

sur 5 heures, source de faux positifs

[4]

, et inversement ne

permettant pas d’infirmer un syndrome postprandial idiopathi-

que. Seule la mesure de la glycémie au moment d’un malaise

(ou après un repas riche en sucre rapide) peut avoir un intérêt :

le plus fréquemment, elle confirme l’absence d’hypoglycémie

organique en cas de normalité ; très rarement, elle peut montrer

l’existence d’une réelle hypoglycémie réactive en cas de glycé-

mie inférieure à 0,5 g/l. En cas de doute avec une hypoglycémie

organique, on envisage alors une épreuve de jeûne (cf. infra).

Finalement, le plus important est de suivre l’évolution des

malaises (caractéristiques, fréquence) après une prise en charge

adaptée aux plaintes des patients, le traitement n’étant pas pour

l’instant clairement défini. Après avoir éliminé, par un interro-

gatoire approfondi, un malaise vagal, un syndrome d’hyperven-

tilation, une attaque de panique, on peut proposer : des mesures

diététiques (fractionnement des repas, diminution de l’apport

en sucre rapide, augmentation de l’apport en sucre lent et en

fibres au cours des repas, suppression de l’alcool), éventuelle-

ment un traitement par bêtabloquants, permettant la diminu-

tion des symptômes neurovégétatifs par anxiolytiques, ou

inhibiteur de l’alphaglucosidase

[5]

. On ne connaît pas l’effica-

cité réelle de ces mesures qui comportent certainement une

grande part d’effet placebo. Cette prise en charge non spéciali-

sée, reposant essentiellement sur une écoute réelle des plaintes

des patients et leur prise en compte, peut être effectuée par le

médecin généraliste.

■Éliminer les hypoglycémies

organiques de cause évidente

En cas de suspicion d’hypoglycémie organique, il convient

d’éliminer un certain nombre de diagnostics étiologiques, avant

d’avoir recours à l’épreuve de jeûne et à des investigations plus

poussées.

Hypoglycémies médicamenteuses

et toxiques

De nombreux médicaments (en dehors des médicaments

hypoglycémiants) peuvent être responsables d’hypoglycémie par

des mécanismes variés

[6, 7]

(Tableau 1). Mais tous ces médica-

ments voient leur potentialité à déclencher une hypoglycémie

augmenter sur un terrain facilitant : surtout insuffisance rénale,

dénutrition ou cachexie, diarrhée prolongée, infection sévère,

polypharmacothérapie, insuffisance surrénale latente, etc.

L’alcool, enfin, est bien connu comme pouvant entraîner une

hypoglycémie, en inhibant la néoglycogenèse hépatique chez

un sujet dénutri, à jeun, ou en potentialisant l’effet de médica-

ments hypoglycémiants.

Hypoglycémies d’origine endocrinienne

L’hypoglycémie fait partie de la symptomatologie de l’insuf-

fisance surrénalienne primitive ou corticotrope, de l’insuffisance

antéhypophysaire, de l’hypothyroïdie. Au moindre doute, il est

donc justifié de demander un test au Synacthène

®

immédiat, un

1-1340

¶

Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique

2Traité de Médecine Akos

þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

dosage de T

4

libre et de thyroid stimulating hormone (TSH), ou

des tests de stimulation hypophysaire. Ces dosages sont à

demander, uniquement en cas de suspicion clinique, dans un

laboratoire spécialisé, au mieux sous le contrôle de l’endocrino-

logue qui prend en charge le patient en cas de résultats positifs.

Hypoglycémies tumorales

extrapancréatiques

Leur diagnostic repose sur la découverte d’une tumeur

volumineuse, parlante cliniquement, associée à des malaises

fréquents et graves.

■Devant une hypoglycémie

organique sans cause apparente :

épreuve de jeûne

Épreuve de jeûne

Lorsque l’interrogatoire, l’examen clinique et les examens

biologiques simples font suspecter une hypoglycémie organique

mais ne permettent pas d’en préciser la cause, la recherche d’un

insulinome devient impérative. Dans un premier temps, il faut

démontrer l’existence d’une sécrétion inappropriée d’insuline

lors d’une hypoglycémie. On peut répéter les dosages de

glycémie et d’insulinémie à jeun et au cours de la journée. Les

résultats sont à interpréter en fonction des techniques de dosage

utilisées. Si l’on détecte une insulinémie supérieure à 6 µU/ml

(36 pM/l) en radio-immunosorbent assay (RIA) (dont la limite

inférieure de détection est de 5 µU/ml) pour une glycémie

inférieure à 0,40 g/l, le diagnostic de sécrétion inappropriée

d’insuline peut être affirmé. Mais, dans la plupart des cas, ces

dosages sont insuffisants, et l’on a recours à l’épreuve de jeûne.

Celle-ci dure 72 heures et doit se dérouler en service spécialisé

hospitalier, dans des conditions standardisées. Les dosages

effectués permettent de conclure à la présence d’un insulinome

en cas de sécrétion d’insuline inadaptée à l’hypoglycémie

[8, 9]

,

associée à un taux non freiné de peptide C.

L’hospitalisation permet d’éliminer les diagnostics différen-

tiels rares de l’insulinome : les hypoglycémies factices (injection

d’insuline exogène ou prise de sulfamides hypoglycémiants), les

hypoglycémies auto-immunes.

Une fois le diagnostic d’insulinome posé, différentes techni-

ques servent à sa localisation (échoendoscopie préopératoire,

cathétérisme portal, éventuellement injection intra-artérielle de

calcium)

[10, 11]

. La prise en charge thérapeutique sera menée par

des équipes spécialisées.

■Conclusion

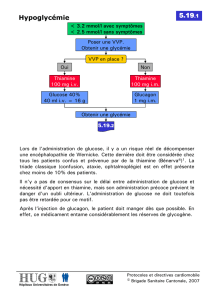

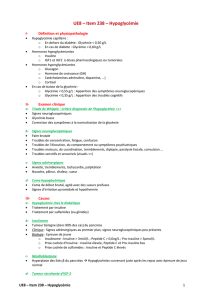

Finalement, l’interrogatoire permet d’aboutir à trois conclu-

sions (Fig. 1).

• Il n’y a pas d’argument à l’interrogatoire pour une hypogly-

cémie organique. Aucun bilan n’est nécessaire. Le plus

important, mais le moins bien codifié, est le traitement de

cette « pathologie » dite « fonctionnelle ». Pourtant, lorsque la

prise en charge est adaptée, l’évolution des troubles vers une

raréfaction et/ou une modification symptomatologique des

Tableau 1.

Médicaments hypoglycémiants.

– Sulfamides hypoglycémiants, insuline

– Disopyramide (Rythmodan

®

), cibenzoline (Cipralan

®

)

– Dextropropoxyphène (Di-Antalvic

®

, Propofan

®

)

– Antidépresseurs (fluoxétine, IMAO)

– Pentamidine (Lomidine

®

), cotrimoxazole (Bactrim

®

)

– Perhexiline (Pexid

®

)

– Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (captopril, énalapril)

– Aspirine à forte dose

– Dérivés de la quinine

IMAO : inhibiteurs de la monoamine oxydase.

Interrogatoire et examen clinique

Pas de médicaments hypoglycémiants

Pas d'endocrinopathie

Examen clinique normal

Description aisée des malaises

Horaire postprandial

Pas de symptômes neuroglycopéniques

Médicaments hypoglycémiants

arrêt

Endocrinopathie clinique

test au Synacthène® immédiat

T4, TSH

Insuffisance hépathique grave

Alcoolisme

Contexte auto-immun

Ac anti-insuline et antirécepteur

de l'insuline

Syndrome tumoral

Pas d'arguments pour une origine

organique

Pas de bilan

Suivi de l'évolution :

diminution de la fréquence et

modification de la symptomatologie

des malaises

Description malaisée

À jeun ou après effort

Symptômes neuroglycopéniques

Correction rapide par le sucre

Suspicion d'insulinome

Hospitalisation pour

épreuve de jeûne

1) Prise en charge diététique

+ psychologique + médicaments

2) Ordonnance pour glycémie

lors d'un malaise, en postprandial tardif

Figure 1. Arbre décisionnel. Conduite à tenir devant une suspicion d’hypoglycémie. TSH : thyroid stimulating hormone ; Ac : Anticorps ; T

4

: thyroxine ou

tétra-iodothyronine.

Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique

¶

1-1340

3Traité de Médecine Akos

þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

malaises permet de confirmer l’absence d’hypoglycémie

organique. En cas de persistance, voire d’aggravation des

malaises, associée à une hypoglycémie biologique constatée

au moment d’un malaise, il faut recourir à l’épreuve de jeûne.

• Il y a des arguments cliniques en faveur d’une insuffisance

surrénalienne, ou d’une hypothyroïdie, que l’on confirme

biologiquement. Il y a des médicaments favorisant l’hypogly-

cémie que l’on peut arrêter.

• Il y a une suspicion d’hypoglycémie organique sans cause

évidente : il faut confirmer le diagnostic par une épreuve

de jeûne en hospitalisation avant de poursuivre les

investigations.

■Références

[1] Mitrakou A, Ryan C, Veneman T, Mokan M, Jenssen T, Kiss I, et al.

Hierarchy of glycemic thresholds for counterregulatory hormone

secretion,symptoms,andcerebraldysfunction.AmJPhysiol1991;260:

E67-E74.

[2] Palardy J, Havrankova J, Lepage R, Matte R, Bélanger R, D’Amour P,

et al. Blood glucose measurements during symptomatic episodes in

patients with suspected postprandial hypoglycemia. N Engl J Med

1989;321:1421-5.

[3] Charles MA, Hofeldt F, Shackelford A, Waldeck N, Dodson Jr. LE,

Bunker D, et al. Comparison of oral glucose tolerance tests and mixed

meals in patients with apparent idiopathic postabsorptive

hypoglycemia: absence of hypoglycemia after meals. Diabetes 1981;

30:465-70.

[4] Johnson DD, Dorr KE, Swenson WM, Service FJ. Reactive

hypoglycemia. JAMA 1980;243:1151-5.

[5] Richard JL, Rodier M, Monnier L, Orsetti A, Mirouze J. Effect of

acarbose on glucose and insulin response to sucrose load in reactive

hypoglycemia. Diabete Metab 1988;14:114-8.

[6] Pandit MK, Burke J, Gustafson AB, Minocha A, Peiris AN. Drug-

induced disorders of glucose tolerance. Ann Intern Med 1993;118:

529-39.

[7] Larger E, Hillaire-Buys D, Assan R, Blayac JP. Drug-induced

hypoglycemia in 1995. Pharmacovigilance data, analysis of the

literature. Journ Annu Diabetol Hotel Dieu 1995:89-105.

[8] ServiceFJ. Hypoglycemic disorders. N EnglJMed1995;332:1144-52.

[9] Vezzosi D, Bennet A, Fauvel J, Boulanger C, Tazi O, Louvet JP, et al.

Insulin levels measured with an insulin-specific assay in patients with

fasting hypoglycaemia related to endogenous hyperinsulinism. Eur

J Endocrinol 2003;149:413-9.

[10] McLeanAM,FaircloughPD. Endoscopicultrasoundinthelocalisation

of pancreatic islet cell tumours. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab

2005;19:177-93.

[11] Noone TC, Hosey J, Firat Z, Semelka RC. Imaging and localization of

islet-cell tumours of the pancreas on CT and MRI. Best Pract Res Clin

Endocrinol Metab 2005;19:195-211.

Pour en savoir plus

Hartemann-Heurtier A, Chanson P. Hypoglycémies chez l’adulte non

diabétique. In: Traité d’endocrinologie. Paris: Médecine-Sciences

Flammarion; 2007. p. 1106.

Young J. Hypoglycémie. In: Endocrinologie, diabétologie et maladies

métaboliques. Connaissances et pratiques. Paris: Elsevier Masson;

2007. p. 206.

A. Hartemann-Heurtier, Professeur des Universités, praticien hospitalier ([email protected]).

Service d’endocrinologie-métabolisme, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris, France.

Toute référence à cet article doit porter la mention : Hartemann-Heurtier A. Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique. EMC (Elsevier Masson

SAS, Paris), Traité de Médecine Akos, 1-1340, 2008.

Disponibles sur www.em-consulte.com

Arbres

décisionnels Iconographies

supplémentaires Vidéos /

Animations Documents

légaux Information

au patient Informations

supplémentaires Auto-

évaluations

.

.

1-1340

¶

Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique

4Traité de Médecine Akos

þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

1

/

4

100%