Télécharger l`article au format PDF

Correspondance.

Adresse e-mail : [email protected] (M. Freton).

© L’Encéphale, Paris, 2012

L’Encéphale (2012) 38, S33-S36

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep

Les nouvelles formes du ralentissement dépressif

M. Freton

Service de Psychiatrie Adulte, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris cedex 13, France

Le ralentissement dépressif est décrit depuis Hippocrate

et Arethée de Capadoce, qui le premier a décrit la stupeur

mélancolique, état de prostration avec une obtusion de

l’intelligence et des troubles du sommeil.

Le ralentissement dépressif peut être décrit de façon

dimensionnelle ou de façon catégorielle, et il constitue l’un

des signes cardinaux de la dépression ; il est l’un des 9 critères

de dépression du DSM-IV.

En 1983, Widlocher donnait comme défi nition : « le

ralentissement psychomoteur est une caractéristique des

actions humaines ; il s’articule avec d’autres conduites ou

d’autres caractéristiques des conduites pour réaliser un

comportement général qui constitue la condition dépressive ;

être déprimé, ce n’est pas être malade d’un trouble psycho-

logique ou physiologique dont le ralentissement serait un des

signes ; être déprimé, c’est être emprisonné dans un système

d’actions, c’est agir, penser et parler selon des modalités

dont le ralentissement constitue une caractéristique » [1].

Le ralentissement psychomoteur reste un concept diffi cile

à préciser. Il comprend des caractéristiques psychiques et

motrices : des troubles du discours, marqué par des pauses,

une diminution du tonus verbal, des réponses différées ; des

troubles des mouvements oculaires, avec un regard fi xe,

une pauvreté des contacts oculaires ; un ralentissement

global des mouvements des membres, du tronc, et de la

tête, avec trouble de la posture ; une augmentation des

auto-contacts, en particulier du visage ; enfi n, une expression

faciale appauvrie[2-5] (Tableau 1).

Spécifi cités du ralentissement dépressif

Deux approches se sont toujours opposées concernant la

compréhension de la dépression : on peut soit considérer

que le ralentissement est la conséquence de l’humeur

dépressive (l’absence d’action vient de la perte d’intérêt

ou de plaisir à l’action) ; soit considérer que la perception du

ralentissement psychomoteur, phénomène primaire, entraîne

un moindre intérêt ou un moindre plaisir à l’action.

Sur le plan symptomatique, le ralentissement représente

une inhibition généralisée, et se distingue ainsi de l’inhibition

anxieuse, plus localisée. Une symptomatologie d’agitation

dépressive peut être comprise comme complémentaire du

ralentissement, les auteurs décrivant un ralentissement axial

et une agitation périphérique.

Contrairement à une idée bien ancrée, les études cli-

niques ne permettent pas d’affi rmer de différence quant à

l’intensité du ralentissement entre les déprimés unipolaires

et les déprimés bipolaires. En revanche, la dépression avec

caractéristiques mélancolique s’accompagne d’un ralentis-

sement plus marqué [6].

De même, il n’existe pas de consensus dans la littérature,

pour considérer qu’il existe une corrélation entre sévérité

de la dépression et intensité du ralentissement, mais le

ralentissement apparaît absent dans les dysthymies, où la

symptomatologie dépressive est moins sévère [7].

Mesures du ralentissement dépressif

L’évaluation du ralentissement dépressif se fait de plusieurs

façons. La première est l’évaluation par l’observation cli-

nique (parole, marche…). La seconde repose sur l’utilisation

d’échelles générales de dépression (HAM-D, MADRS), qui

comprennent des items de ralentissement. La troisième

recourt à des échelles spécifi ques de ralentissement, comme

l’échelle ERD de Widlöcher [1] qui comprend 15 items

cotés de 0 à 4, évaluant les aspects cognitifs, moteurs et

verbaux du ralentissement, et dont l’étude de validation a

montré une structure factorielle à un facteur, représentant

60 % de la variance. Enfi n, en neuropsychologie, des tests

cognitifs et moteurs, explorant les fonctions exécutives, la

mémoire, l’attention, ont montré des corrélations entre le

défi cit de ces fonctions et l’importance du ralentissement

psycho-moteur.

Biologie du ralentissement dépressif

Si l’on fait, comme Widlöcher, l’hypothèse que le ralentis-

sement est rapporté à un mécanisme physiopathologique

unique, il faut identifi er le système cérébral en cause.

S34 M. Freton

Les différentes pistes de recherche dans ce domaine ont

évoqué :

• des dysfonctions des ganglions de la base et du cortex

préfrontal, hypothèse s’appuyant en particulier sur le fait

que des pathologies neurologiques, comme la maladie de

Parkinson ou la maladie de Huntington, qui impliquent ces

structures cérébrales, s’accompagnent d’un ralentissement ;

• des anomalies de l’axe hypothalamo-hypophyso-surré-

nalien, hypothèse reposant sur les travaux des années

1980 ayant montré une corrélation entre l’intensité du

ralentissement et l’échappement des taux de cortisol lors

du test à la dexaméthasone ;

• des anomalies des systèmes neuromédiateurs mono-

aminergiques, avec essentiellement des anomalies

dopaminergiques (diminution de la fi xation cérébrale de

la dopamine marquée chez les sujets ralentis), mais aussi

noradrénergiques ;

• des anomalies cognitives, soit par ralentissement global,

soit par défaut d’initiation, soit par défi cit de ressource

cognitive.

Ralentissement dépressif

et réponse aux antidépresseurs

Un grand nombre d’études ont cherché à évaluer si l’impor-

tance du ralentissement dépressif pouvait être prédicteur

d’une plus ou moins bonne réponse aux différents antidé-

presseurs, l’observation initiale étant celle d’une meilleure

réponse aux antidépresseurs des déprimés ralentis.

Concernant les antidépresseurs sérotoninergiques, les

résultats des études sont contrastés, les études plus récentes

ayant infi rmé les données des premières études qui faisaient

état d’une meilleure réponse chez les sujets ralentis.

Concernant les antidépresseurs tricycliques, trois études

sur cinq ont montré une valeur prédictive du ralentissement

sur la qualité de la réponse au traitement.

Concernant les IMAO, les données de la littérature sont

trop parcellaires pour que des conclusions soient tirées.

Les traitements biologiques non médicamenteux ont éga-

lement été évalués de la même façon : la plupart des études

montrent que le ralentissement psycho-moteur est prédictif

d’une meilleure réponse à l’électro-convulsivothérapie.

Retentissement fonctionnel du

ralentissement psycho-moteur

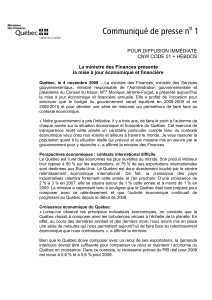

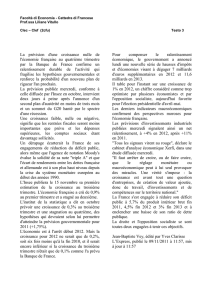

Le ralentissement psycho-moteur a un retentissement

fonctionnel important sur les différents domaines de

fonctionnement, qu’ils soient en rapport avec l’humeur, les

cognitions, ou les symptômes physiques (Fig. 1).

Le ralentissement psychomoteur :

un trouble multidimensionnel

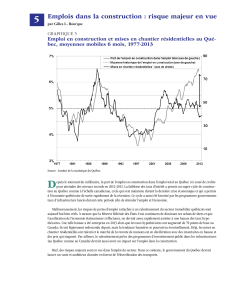

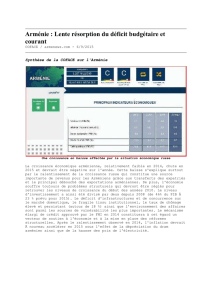

Une étude de Milak [9] (Fig. 2) a étudié, chez près de 300 sujets

présentant un épisode dépressif majeur sans traitement vs

sujets contrôle, l’activité métabolique cérébrale (par mesure

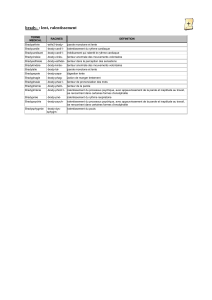

Tableau 1 Caractéristiques du ralentissement psychomoteur. D’après [5].

Item Présentation des retards

moteurs

Évaluation par Références

Parole Augmentation des pauses,

diminution du volume,

diminution de l’articulation,

du ton et de l’infection,

réponses différées

Léger changement

– magnétophone et oscilloscope

Important changement –

observation par un clinicien

Greden et al. (1981),

Greden et Carroll (1981),

Greden (1993), Hary et al.

(1984), Sobin et Sackeim (1997),

Szabadi et al. (1976)

Mouvement

oculaire

Regards fi xes, pauvreté

des contacts oculaires

Léger changement – EOG

Changement brutal – observation

par un clinicien

Schmidt-Priscoveanu et Allum

(1999), Sobin et al. (1998),

Widlochez (1983)

Mouvement

des membres

Diminution et/ou

lenteur des mouvements

des mains, des jambes,

du torse et de la tête

Léger changement

– temps de réaction,

temps de réalisation d’un dessin

Changement brutal – observation

par un clinicien Important

changement – observation

par un clinicien

Bezzi et al. (1981),

Iverson (2004),

Parker et Hazi-Pavlovic (1996),

Sobin et al. (1998),

van Hoof et al. (1993),

Widlocher (1983)

Posture Chute en position assise

et debout

Observation par un clinicien Parker et Hazi-Pavlovic (1996),

Sobin et al. (1998),

Widlocher (1983)

Auto-contact Augmentation

des auto-contacts,

en particulier du visage

Observation par un clinicien Sobin et Sackeim (1997)

Expression

du visage

Expression faciale appauvrie Léger changement – EMG

Changement brutal – observation

par un clinicien

Greden et Carroll (1981),

Parker et Hazi-Pavlovic (1996),

Widlocher (1983)

Les nouvelles formes du ralentissement dépressif S35

des fl ux de glucose), en parallèle avec les scores à l’échelle

de dépression de Hamilton. Les auteurs ont ainsi retrouvé une

corrélation entre l’augmentation du métabolisme dans les

ganglions de la base et la sévérité de la dépression.

En utilisant l’analyse factorielle à 5 facteurs de la HAMD

(dépression psychique, perte de motivation, psychose,

anxiété et troubles du sommeil), les auteurs ont montré

une corrélation entre le score au facteur « perte de moti-

vation » et une diminution de l’activité métabolique du

cortex préfrontal dorsal, alors que le facteur « dépression

psychique » était corrélé avec une hyperactivité limbique

et sous-corticale.

Figure 2 Glass brain avec régions en volume. Cartes de corrélations entre l’activité métabolique de glucose relative régionale dans le

cerveau humain en dépression et la sévérité de la dépression mesurée par l’HDRS 24-item. En haut à gauche, score total de dépression.

En haut à droite, Facteur 1 : dépression psychique. En bas à gauche, Facteur 2 : perte de motivation. En bas à droite, Facteur 5 : trouble

du sommeil. Milak et al. [9].

Figure 1 Retentissement fonctionnel des symptômes dépressifs. D’après [8].

•Irritabilité

•Tristesse

•Anxiété

•Perte de plaisir

•Désespoir

•Conflit

•Imprévisibilité

émotionnelle

•Évitement

•Retrait social

•Perte de motivation

•Concentration

•Troubles

mnésiques

•Indécision

•Rumination

•Perte d’efficience

•Erreurs

•Mauvaises décisions

•Distractibilité

•Troubles

du sommeil

•Modification

de l’appêtit

•Perte d’énergie

•Fatigue

•Négligence

•Absentéisme

Symptômes Fonction

Humeur

Cognition

Physiques

S36 M. Freton

Recherches actuelles

sur le ralentissement psycho-moteur

Apathie et dépression

L’apathie est défi nie comme un défi cit des comportements

dirigés vers un but. Dans un travail de Levy et al. [10], les

auteurs ont étudié l’apathie selon trois aspects : l’apathie

affective, caractérisée par une perte d’intérêt, un émous-

sement affectif, une indifférence affective ; l’apathie

cognitive, caractérisée par une diffi culté à planifi er des

actions ; et l’apathie comportementale, caractérisée par

une diffi culté à initier des comportements.

L’apathie affective serait sous-tendue, sur le plan neuro-

biologique, par une dysfonction du cortex orbito-médial et du

striatum ventral ; l’apathie cognitive par une dysfonction du

cortex préfrontal dorso-latéral et des ganglions de la base

(noyau caudé) ; et l’apathie comportementale et motrice

par une dysfonction du cortex préfrontal médial.

Ruminations et dépression

Les travaux de Noelen Hoecksema ont permis de théoriser les

ruminations comme un style cognitif basé sur des processus

de pensées répétées, avec perte de fl exibilité cognitive [11].

Déclaration d’intérêts

M. Freton : conférences : invitations en qualité d’intervenant.

Références

[1] Widlöcher D. Le ralentissement dépressif. PUF, Paris, 1983.

[2] Fossati P, Ergis AM, Allilaire JF. Neuropsychologie des troubles

des fonctions exécutives dans la dépression unipolaire : une

revue de la littérature. Encephale 2002;28:97-107.

[3] American Psychiatric Association. Diagnosic ans statistical

manual of mental disorders. Fourth Ed., text revision. American

Psychiatric Association, Washington DC, 2000.

[4] Pelissolo A. Le ralentissement psychomoteur de la dépres-

sion. Expert Rev Neurotherapeutics. Edition Spéciale.

Décembre 2011.

[5] Buyukdura JS, McClintock SM, Croarkin PE. Psychomotor retar-

dation in depression: biological underpinnings, measurement,

and treatment. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry

2011;35:395-409.

[6] Parker G, Fink M, Shorter E, Taylor MA, Akiskal H, et al.

Issues for DSM-5: whither melancholia? The case for its

classifi cation as a distinct mood disorder. Am J Psychiatry

2010;167:745-7.

[7] Pier MP, Hulstijn BG. No Psychomotor slowing in fi ne motor

tasks in dysthymia. J Affect Disord 2004;83:109-20.

[8] Bender A. Depression in the Workplace: Response and

Recognition. Association des Médecins Psychiatres du Québec,

2006.

[9] Milak MS, Parsey RV, Keilp J, Oquendo MA, Malone KM, Mann

JJ. Neuroanatomic correlates of psychopathologic com-

ponents of major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry

2005;62:397-408.

[10] Levy R, Dubois B. Apathy and the functional anatomy of the

prefrontal cortex-basal ganglia circuits. Cerebral Cortex

2006;16:916-28.

[11] Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomisky S. Rethinking rumi-

nation. Perspect Psychol Sci 2008;3:400-24.

1

/

4

100%