Langage et Cerveau Le nez dans le moteur Psycholinguistique

1

Langage et Cerveau

Laboratoire de Psychologie Cognitive,

Pôle 3C, Marseille

Xavier Alario

Jonathan Grainger

Marie Montant

Johannes Ziegler

Le nez dans le moteur

Psycholinguistique et Cerveau

Marie Montant

Laboratoire de Psychologie Cognitive

Marseille

Psycholinguistique

• Étudie le langage en terme de traitement

de l’information.

• Stimulus -> boîte noire -> réponse

représentation

Psycholinguistique

• Étudie le langage en terme de traitement

de l’information.

• Stimulus -> boîte noire -> réponse

• Comment les mots sont perçus, appris,

reconnus, stockés puis rappelés,

assemblés et produits.

La psycholinguistique a-t-elle

besoin du cerveau ?

Cerveau ou genou, quelle différence ?

La psycholinguistique a-t-elle

besoin du cerveau ?

Traditionnellement, les psycholinguistes ne

s’intéressent pas :

à l’implémentation du langage dans le cerveau

à la phylogenèse du langage

à l’ontogénèse du langage

2

La psycholinguistique a-t-elle

besoin du cerveau ?

Selon Fodor (1975, 1983), parler c’est manipuler des

symboles (influence des linguistes), cad des

informations

abstraites

amodales

arbitraires

désincarnées

Langage et Cerveau :

Principes

• Le langage est incarné (dans le cerveau)

• Le cerveau est plastique (il apprend et oublie)

• Le cerveau est économe (exploitation

neuronale)

• Le cerveau et le langage sont le produit de

l’évolution

Phylogenèse du langage

• Le langage de H. sapiens est unique.

(critères de Hocket)

• Mais l’évolution est conservatrice, elle aime

la continuité : évolution de l’encéphale

Définition du langage

Critères de Charles Hockett

1. Canal auditif/oral

2. Signal transitoire : Il s’efface rapidement.

Ce n’est pas le cas de la communication colorée des

oiseaux.

3. Interchangeabilité : l’utilisateur peut

produire et comprendre les mêmes

signaux (parité).

Ce n’est pas le cas de la communication proie/prédateur

(couleurs du papillon qui indiquent sa toxicité), ni des

oiseaux ou des criquets chez lesquels seuls les mâles

chantent.

4. Feedback total : l’émetteur peut contrôler

son signal à chaque instant.

Ce n’est pas le cas du langage corporel

(rouge aux joues). Ce n’est pas le cas non

plus des seiches qui communiquent par la

couleur (contrôle hormonal).

5. Spécialisation : pas d’autres fonction

biologique que la communication.

Ce n’est pas le cas de la femelle chimpanzé

dont le derrière rose indique qu’elle est prête

à s’accoupler.

6. Sémantique : le signal réfère à des

parties du monde et non pas à lui-même.

(comme c’est le cas du derrière rose)

7. Arbitrarité : le signal est physiquement

sans relation avec sa signification.

Le mot « poule » n’est acoustiquement pas

proche de son objet. Le même objet est

représenté par des signaux différents dans

les différentes langues (exception : les

onomatopées)

3

8. Déplacement : le langage peut faire

référence à des objets distants

spatialement ou temporellement

(donc

physiquement absents au moment de

l’émission).

9. Transmission : le langage s’apprend au

contact de ses pairs.

Ce n’est pas le cas de la plupart des espèces

animales chez lesquelles la communication

est innée (innée ne veut pas dire présente à

la naissance).

10.Discrétion : le langage est composée

d’unités plus petites que les mots. Ces

unités peuvent être combinées pour former

différents mots. C’est un système

combinatoire.

permet d’apprendre un nombre limité d’unités

et de produire un nombre infini de messages

différents.

Chez les autres animaux, on trouve entre 12 et 35

messages différents max.

11. Prévarication : permet de mentir,

d’imaginer des choses qui n’existent pas

(licornes).

Aucun animal ne se sert du langage pour

inventer des choses qui n’existent pas mais

certains savent mentir (théorie de l’esprit).

Phylogenèse du langage

• Le langage de H. sapiens est unique.

(critères de Hocket)

• Mais l’évolution est conservatrice, elle aime

la continuité : évolution de l’encéphale

• Striedter (2005) : Le néocortex n’est pas

une invention des mammifères. Il provient

de la transformation du cortex dorsal des

reptiles.

• Huxley (1963) : un changement mineur

(non encore détecté) de l’anatomie

cérébrale est à l’origine du langage.

L’évolution est conservatrice

4

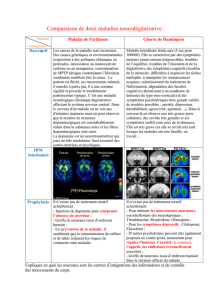

• Forte corrélation + entre taille néocortex et

nombre d’aires corticales.

->Pourtant, pas d’aire corticale nouvelle chez H.

sapiens par rapport aux autres primates

• BA 44 et 45 trouvent leurs homologues

chez le macaque.

L’évolution est conservatrice L’évolution est conservatrice

Striedter, 2005

Les aires de Brodmann (BA 44, 45) trouvent leurs

homologues chez le macaque

L’évolution est conservatrice…

mais elle accélère

L’évolution est conservatrice…

mais elle accélère

• En 5 MA, entre Toumaï et H. habilis,

l’encéphale double de volume

(350 -> 700 cm3).

• En 2 MA, entre H. habilis et H. sapiens,

l’encéphale double à nouveau de volume.

mm1

• Rapport néocortex/medulla = 30/1 pour les

chimpanzés contre 60/1 chez H. sapiens

• Certaines aires pré-frontales et temporales

sont plus grandes chez H. sapiens que

chez les autres primates.

L’évolution est conservatrice…

mais elle accélère Aires primaires vs associatives

Aires auditives Aires visuelles Aires motrices

somatosensorielles

Slide 22

mm1

augmentation avec des plateaux, voir Striedter p316

marie montant; 08/10/2007

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%