Le conseil génétique - Association Française des Hémophiles

Dossier médical

16

Hémophilie 178

•

Juin 2007

Science et médecine

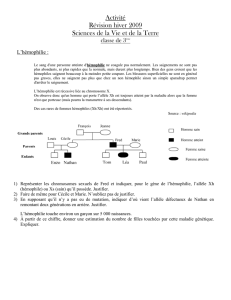

Transmission de l’hémophilie

L’hémophilie est due à un déficit en facteur VIII

(FVIII) ou en facteur IX (FIX), deux protéines de

la cascade de la coagulation. Chacune de ces

protéines est synthétisée grâce à un gène qui

porte le même nom. Les gènes FVIII et FIX sont

situés sur le chromosome X, qui est l’un des

chromosomes sexuels. Dans le cas d’une hémo-

philie, l’un de ces gènes est porteur d’une ano-

malie (on dit « mutation ») qui l’empêche de

fabriquer normalement le facteur de la coagula-

tion correspondant.

L’hémophilie se transmet selon le mode dit

« récessif lié à l’X ». Dans ce mode de transmis-

sion, les hommes – qui sont « XY », et n’ont donc

qu’un seul chromosome X – sont généralement

malades : en effet, ils ne possèdent qu’un seul

exemplaire du gène concerné et celui-ci est défi-

cient. Les femmes ont, elles, deux chromosomes

X (XX), dont l’un est fonctionnel et l’autre pas :

elles sont appelées transmettrices ou conduc-

trices. Très exceptionnellement cependant, une

femme peut être hémophile1. A ce jour, on estime

qu’il y a environ de 5 à 10 femmes hémophiles

en France. Un dérèglement du phénomène

appelé « inactivation de l’X » est le plus souvent

en cause dans ces cas, conduisant à une inacti-

vation préférentielle du chromosome X fonc-

tionnel et empêchant ce dernier de compenser

l’effet du chromosome porteur du gène déficient.

Forme familiale ou sporadique ?

Dans la plupart des cas, l’hémophilie survient

dans une famille où existent plusieurs sujets

porteurs : on parle de forme familiale. Mais par-

fois, on ne retrouve qu’un seul garçon hémo-

phile dans toute la famille : c’est une forme dite

Le conseil génétique :

évaluer un risque personnel ou familial

vis-à-vis de l’hémophilie

par le Dr Patricia Aguilar-Martinez, conseil génétique, centre régional de

traitement de l’hémophilie (CRTH) de Montpellier.

Suis-je conductrice d’hémophilie ? Comment peut se transmettre la maladie

à ma descendance ? Grâce à une meilleure connaissance des gènes et aux progrès

techniques de la biologie moléculaire depuis quinze ans, le conseil génétique peut

aujourd’hui répondre à ces questions de manière plus sûre et plus rapide.

Qu’est-ce que

le conseil génétique ?

Le conseil génétique est une consultation généra-

lement donnée par un médecin à un individu, un

couple ou une famille pour les informer sur leur

risque personnel ou celui de leur descendance

vis-à-vis d’une maladie génétique. Il s’agit d’une

consultation longue, voire dans certains cas

d’une succession de consultations. En effet, pour

obtenir la totalité des renseignements permet-

tant de donner une réponse claire et adaptée,

plusieurs étapes sont souvent nécessaires : inter-

rogatoire, examen clinique, analyses biologiques,

élaboration d’un arbre généalogique très précis,

tests génétiques…

L’information finale sera délivrée sous la forme

d’une description détaillée de la maladie, de ses

signes, de son évolution, des traitements possi-

bles, du risque pour chaque individu d’en être

porteur et du risque pour les autres membres de

la famille. Cette dernière notion est importante,

car, pour des raisons de secret médical, la législa-

tion, française n’autorise pas le médecin à

contacter directement les apparentés d’un sujet

atteint. Il est donc indispensable que la per-

sonne qui a reçu une information généti-

que transmette cette information aux

autres membres de sa famille et les incite

à consulter à leur tour*.

1• Lire le témoi-

gnage paru

dans la revue

de décembre

2006 (n° 176),

page 13.

* Conformément à l’avis n° 76 du Comité consultatif

national d’éthique (CCNE).

AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 16

dossier

17

Hémophilie 178

•

Juin 2007

« sporadique » (voir le schéma de la transmission

page19). Dans ce cas, on ne peut pas être sûr

que la mère de l’hémophile est conductrice,

c’est-à-dire porteuse dans ses gènes de l’anoma-

lie moléculaire sur le FVIII ou le FIX. Il est pos-

sible en effet que l’anomalie soit survenue chez

l’hémophile lui-même (mutation « de novo »). Pour

le savoir, il faudra s’aider d’analyses génétiques.

La consultation de génétique

Les motifs de consultation de génétique pour

une hémophilie sont divers, mais deux grandes

questions dominent pour une jeune femme :

celle de savoir si elle est conductrice, et, lorsque

ce diagnostic a été posé avec certitude, la

demande éventuelle d’un diagnostic prénatal.

Ces deux questions sont souvent liées, mais pas

toujours : cela dépend beaucoup du vécu per-

sonnel de la jeune femme, de l’existence de cas

familiaux d’hémophilie et de leur lien de

parenté avec elle. Souvent, lorsque l’hémophile

est un parent éloigné, la demande est plus

vague.

Le diagnostic des conductrices

Dans la majorité des cas, la jeune femme sou-

haite savoir si elle est ou non conductrice. Ce

diagnostic est de difficulté variable. L’arbre

généalogique peut suffire à rassurer une jeune

femme en écartant le risque pour elle d’être

conductrice d’une hémophilie familiale, par

exemple lorsque l’hémophilie est clairement

transmise dans la branche paternelle, le père de

la jeune femme étant lui-même indemne.

Lorsque l’hémophilie est présente dans la bran-

che maternelle ou que le père est hémophile, et

que le dosage des facteurs de la coagulation

montre un taux abaissé, le diagnostic de

conductrice peut aussi être aisément porté.

Dans les autres cas, c’est souvent plus compli-

qué. On pourrait en effet s’attendre à ce que

toutes les conductrices fabriquent environ 50 %

du taux normal de FVIII ou de FIX. En fait, ce

n’est pas toujours le cas : certaines conductrices

peuvent avoir un taux normal de facteur ou, au

contraire, un taux très bas (lire l’encadré). Il faut

alors avoir recours à l’analyse moléculaire des

gènes pour trancher.

L’étude génétique dans l’hémophilie

L’étude moléculaire des hémophilies a connu

plusieurs bouleversements, liés d’une part à la

découverte des inversions sur le gène FVIII et,

d’autre part, aux progrès techniques dans le

Conductrices :

ce qu’il faut savoir

On peut être conductrice tout en ayant un

taux normal de facteur VIII ou IX ou en

ayant au contraire un taux très bas, sans

que cela soit corrélé avec le degré de

sévérité de l’hémophilie dans la famille.

Ainsi, une minorité de conductrices d’hé-

mophilie ont un taux de facteur VIII ou IX

inférieur à 30 % et peuvent présenter des

signes cliniques : bleus, règles abondantes

ou hémorragiques…

Il est conseillé à toute femme ayant un

hémophile dans sa famille de consulter un

centre de traitement de l’hémophilie ou une

consultation de génétique pour évaluer son

risque hémorragique personnel et les possi-

bilités de transmission à sa descendance.

Pour rappel, sont conductrices de façon cer-

taine : les filles d’hommes hémophiles, les

mères de plusieurs enfants hémophiles et les

mères d’un enfant hémophile dans une

famille comptant déjà un hémophile connu.

Pour plus d’informations, lire la revue de

décembre 2006 (n° 176), pages 10 à 13.

L’information sur les

possibilités d’un diag-

nostic prénatal doit

être donnée au couple,

car la décision d’y avoir

recours ou non revient

conjointement aux

deux futurs parents.

AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 17

Science et médecine

Dossier médical

18

Hémophilie 178

•

Juin 2007

domaine du séquençage. Il y a quinze ans, le

diagnostic génétique d’hémophilie A s’effectuait

essentiellement par une méthode dite « indirecte »

dont les conclusions ne pouvaient être certaines.

En 2007, il est possible dans la majorité des cas

d’identifier l’anomalie responsable sur le gène

FVIII ou FIX, ce qui permet un diagnostic dit

« direct » chez les conductrices.

Il est important, avant d’entreprendre cette ana-

lyse, de disposer d’un dossier complet avec un

arbre généalogique, des informations fiables sur

le ou les hémophile(s) de la famille (gène atteint,

sévérité de l’hémophilie, etc.). En effet, ces

informations conditionnent le type d’analyse.

Dans le cas d’une hémophilie A sévère (FVIII

< 1 %), on cherchera en première intention une

inversion de l’intron 22 (50 % des cas) ou de

l’intron 1 (5 % des cas). Ces deux anomalies sont

de gros réarrangements du gène FVIII qui le

détruisent et le rendent impropre à la synthèse

de facteur VIII. Il s’agit d’anomalies dites

« récurrentes » : on les observe chez de nom-

breux hémophiles non apparentés car elles peu-

vent survenir « de novo ». Lorsque ces anomalies

sont absentes chez un hémophile sévère, il faut

rechercher une « mutation ponctuelle », c’est-à-

dire une anomalie de petite taille, qui nécessite

une exploration laborieuse de tout le gène FVIII.

De même, dans le cas d’une hémophilie modérée

(2 % < FVIII > 5 %) ou mineure (6 % < FVIII

< 30 %), la cause est habituellement une muta-

tion ponctuelle.

Les hémophilies B sont majoritairement dues à

de petites mutations ou réarrangements, mais,

ce gène étant plus petit que celui du FVIII, son

étude est plus simple.

Envisager une grossesse…

Lorsque le diagnostic de conductrice d’hémo-

philie sévère est établi chez une jeune femme,

celle-ci peut demander à faire pratiquer un

diagnostic prénatal (DPN) lors d’une grossesse.

Cependant, cette demande dans le cadre d’une

hémophilie est relativement rare (pas plus de

trois ou quatre par an dans un CHU comme celui

de Montpellier). Le diagnostic prénatal est une

pratique médicale très réglementée en France. Il

ne peut être envisagé que si l’enfant à naître

présente un risque important d’être porteur

d’une affection d’une « particulière gravité ». En

pratique, il ne peut concerner que les hémophi-

lies sévères.

Comme nous l’avons évoqué, la demande est

très dépendante du vécu familial de chaque

conductrice, ainsi que de son conjoint. Certaines

jeunes femmes viennent simplement s’informer

et affirment d’emblée qu’elles ne souhaitent pas

avoir recours au DPN. Dans tous les cas, il faut

dialoguer longuement avec les couples, car par-

fois on se rend compte qu’une demande de DPN

n’a d’autre but que le fait de « savoir », le cou-

ple n’ayant aucun souhait d’interrompre la

grossesse en cas de diagnostic de garçon hémo-

phile. Dans ce cas, il faut bien faire comprendre

que le DPN n’a aucun intérêt s’il s’agit d’une

simple « curiosité », et que, au contraire, il peut

faire courir un risque inutile à la grossesse. Il

sera simplement indispensable de prévoir un

accouchement non traumatique en milieu spé-

cialisé. Le diagnostic chez le petit garçon sera

effectué après la naissance. Pour d’autres cou-

ples, la demande de DPN est en revanche immé-

diate et irréversible. Enfin, dans de très rares

cas, l’incertitude du couple est impossible à

dépasser avant le résultat du DPN lui-même.

Le diagnostic prénatal (DPN)

Comme le diagnostic de conductrice, le diagnos-

tic prénatal a bénéficié ces dix dernières années

des progrès dans la connaissance des gènes ainsi

que d’améliorations des gestes et des techni-

ques. Une meilleure information des conductri-

ces et des médecins a également limité les cas de

demande tardive de DPN.

De manière idéale, la première consultation a

lieu dès que la grossesse est confirmée chez une

conductrice obligatoire connue chez laquelle

l’anomalie moléculaire responsable a préalable-

ment été identifiée. Il est alors possible de pro-

poser la stratégie actuelle, très « allégée » par

rapport à ce qui était pratiqué auparavant. Le

progrès majeur dans ce domaine est venu de la

possibilité depuis quelques années de réaliser un

diagnostic de sexe fœtal sur une simple prise de

sang maternel. Cette technique recherche dans

le sang de la mère de l’ADN provenant du chro-

mosome Y d’un éventuel garçon et permet

d’identifier ainsi le sexe du fœtus. Si le fœtus

est une fille, le DPN s’arrête à ce stade. Si c’est

un garçon, il sera nécessaire d’avoir recours

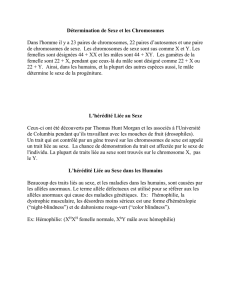

1984 • Identification des gènes FVIII et FIX

1993 • Identification de l'inversion de l'intron 22 du gène FVII

2001 • Identification de l'inversion de l'intron 1 du gène FVIII

• Diagnostic « de sexe fœtal sur sang maternel »

Quelques dates clés

AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 18

dossier

19

Hémophilie 178

•

Juin 2007

à un prélèvement de « villosités choriales »

(vers 11 semaines d’aménorrhée [SA]) ou éven-

tuellement de liquide amniotique (entre 13 et

16 SA). La confirmation de l’hémophilie peut

être obtenue dès la 12eou la 13esemaine.

L’utilisation de cette nouvelle stratégie a réduit

de moitié le nombre de ponctions nécessaires et

constitue donc une amélioration considérable.

Le diagnostic pré-implantatoire (DPI)

Pour certains couples qui ne souhaitent pas

envisager de diagnostic prénatal pour des rai-

sons éthiques ou religieuses, ou qui l’ont vécu

douloureusement (plusieurs DPN avec enfant

atteint en particulier), il existe une alternative,

le diagnostic pré-implantatoire (DPI). Celui-ci

est autorisé en France depuis 2000 et trois

centres sont en mesure d’effectuer ce type de

prouesse technologique : Paris, Strasbourg et

Montpellier. C’est une démarche complexe et

individuelle qui nécessite une forte implication

de la part du laboratoire qui réalise l’analyse,

car il devra mettre au point une méthode adap-

tée à chaque cas, mais également de la part du

couple, puisque la stratégie est basée sur des

méthodes de fécondation in vitro. Il faut savoir

qu’un délai de dix-huit mois à trois ans est en

moyenne nécessaire pour aboutir à une gros-

sesse. Le DPI demeure donc, pour l’instant, une

méthode réservée à des cas particuliers2.

Conclusion

La pratique du conseil génétique de l’hémophi-

lie a radicalement changé au cours des quinze

dernières années, avec l’évolution des techni-

ques de biologie moléculaire autorisant un

diagnostic de conductrice fiable. Les progrès

techniques ont également considérablement

simplifié le diagnostic prénatal. Le diagnostic

pré-implantatoire est une alternative au DPN,

mais demeure une démarche lourde et encore

peu répandue.

2• Sur le DPI, lire

l’interview du Pr René

Frydman dans le n° 168

(novembre 2004),

pages 16-17.

Forme sporadique (1 famille sur 3) Forme familiale (2 familles sur 3)

La commission

« Femmes et hémophilie »

de l’AFH

accueille et informe toutes les femmes

concernées de loin ou de près par

l’hémophilie et la maladie de Willebrand.

Contact :

Murielle Pradines au 04.74.05.11.05

ou par e-mail :

AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 19

1

/

4

100%