La lettre d` Prise en charge des infections urinaires - Oriade

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017

L’information biomédicale des laboratoires Oriade Noviale Mars 2017

La lettre d’

Prise en charge des infections urinaires chez le sujet âgé

L’infection urinaire est

l’une des pathologies la

plus souvent rencontrée en

gériatrie…

la suite en page 2 >

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017

A l’occasion de la récente actualisation du rapport du SPILF(1) de décembre

2015, les biologistes du groupe Oriade Noviale ont interrogé le Docteur Pierre

BATAILLER Praticien hygiéniste RIPIN - CHU Grenoble - Alpes, pour repréciser

les particularités du diagnostic et de la prise en charge de l’infection urinaire

(IU) chez le sujet âgé.

Il faut savoir que la prévalence locale sur une journée en 2016 des IU chez le sujet âgé

en institution est de 1.1% (résultat obtenu sur les 42 EHPAD participant au sein de

l’EMH* de Grenoble - RIPIN). * Equipe Mobile d’Hygiène à destination des EHPAD.

De plus, la difficulté de la prise en charge de ces IU est liée à une double

problématique :

L'infection urinaire est très fréquente mais les symptômes à cet âge sont

souvent frustres et atypiques, donc peu discriminants (syndrome

confusionnel, perte d’autonomie, chutes, décompensation d’une

comorbidité...).

D’autre part, le patient exprime peu ses symptômes et l’on observera

uniquement des signes indirects comme une incontinence d'apparition

récente, une agitation, une asthénie, une anorexie...

La présence de bactéries dans les urines recouvre des entités cliniques très

diverses qui relèvent d’une prise en charge radicalement différente selon

qu’il s’agit soit d’une simple colonisation urinaire elle-aussi très fréquente

(plus de 50% des femmes de plus de 80 ans en EHPAD et 30% en

communauté), soit d’une cystite aiguë non compliquée, soit de situations à

risque comme la pyélonéphrite, la prostatite, voire une infection compliquant

une uropathie.

Il convient donc d’adapter sa stratégie avec précision afin d’éviter 2 écueils :

Le premier serait de traiter des colonisations, ce qui contribue à augmenter

l’émergence de souches multi-résistantes et à induire des coûts de

traitements inutiles et provoquer parfois des effets indésirables pour les

patients.

Le deuxième serait de prendre en charge tardivement de réelles infections

qui justifient une adaptation thérapeutique précise grâce à l’antibiogramme.

Physiologiquement l’appareil urinaire est pauvre en cellules immunocompétentes et

l’augmentation de l’incidence de l'IU avec l'âge s’explique par des troubles de la

motricité vésicale avec comme corollaire la stase vésicale. L’existence de comorbidité

(comme le diabète, l’insuffisance rénale ou la baisse des défenses immunitaires), la

diminution de l’autonomie fonctionnelle , la déshydratation, le défaut d'hygiène

favorisent également les IU.

De plus chez la femme ménopausée la carence en œstrogène modifie la flore vaginale

provoquant la disparition des lactobacilles et une alcalisation du pH favorisant ainsi la

colonisation des urines par des souches uropathogènes.

D’autre part l’infection sur sonde à demeure est souvent asymptomatique et fréquente

(quasiment 100 % des patients après 30 jours de sondage).

Dr P. Batailler,

quelles sont les

particularités

justifiant une

prise en charge

spécifique de

l’infection

urinaire chez le

sujet âgé ?

?

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017

Il convient de repérer les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque de

complication car l’IU peut alors justifier le recours à une gestion thérapeutique plus

complexe. Par définition ce sont les patients présentant une anomalie organique ou

fonctionnelle de l’arbre urinaire, les patients de plus de 65 ans avec plus 3 critères de

fragilité (critères de Fried), les patients de plus de 75 ans, les immunodéprimés graves,

les insuffisants rénaux chroniques sévères (DFG estimé < 30 ml/min/1.73m2).Le sexe

masculin constitue un facteur de risque de complication.

Les symptômes qui doivent faire rechercher une IU chez un patient à risque peuvent

être fonctionnels (troubles mictionnels, douleur fosse lombaire, apparition d’une

incontinence urinaire, d’un globe vésical), généraux (fièvre, frissons) mais ils sont

souvent aspécifiques (modification du comportement, confusion, perte d’autonomie,

chutes…).

En présence d’une bactériurie, le diagnostic différentiel d’IU avec une autre pathologie

est avant tout clinique. En effet, il faut réunir les arguments en faveur :

soit d’une colonisation urinaire (bactériurie avec ou sans leucocyturie) par un

micro-organisme mais sans manifestations cliniques associées. Cette

colonisation ne doit pas être traitée, sauf en cas de procédure urologique invasive

programmée.

soit d’infection urinaire. Il conviendra alors de procéder avec discernement en

sachant attendre l’antibiogramme en l’absence de signe de gravité et en

instituant une antibiothérapie probabiliste en cas de signe de gravité ou en

présence de facteurs de risques :

Pour vous,

quels sont les

patients âgés

les plus exposés

aux

complications ?

?

Comment

posez-vous le

diagnostic d’IU

chez le sujet

âgé et quels

sont les

éléments

cliniques

discriminants ?

Critères de FRIED = critères de fragilité

?

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017

La conduite à tenir est la suivante (recommandations SPILF)

Remarque: Chez des patients âgés en long séjour, la présence d’une fièvre > 38°C et d’une

bactériurie ≥ 105 UFC/mL n’est associée que chez 10% des patients à une infection de

l’appareil urinaire, les autres sujets ayant une infection d’un autre organe associée à une

simple colonisation de l’appareil urinaire.

La lettre d’Oriade Noviale - Mars 2017

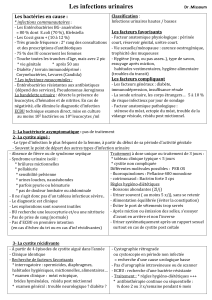

Pour rappel, les seuils de diagnostic d’IU :

Le seuil de leucocyturie est inchangé ≥ 104 /ml.

Chez un patient symptomatique avec leucocyturie ≥ 104 UFC/ml, les seuils de

bactériurie significative dépendent de l’espèce bactérienne en cause et du sexe

du patient :

Remarque : E. coli est responsable de 90 % des IU communautaires

P. aeruginosa, S. aureus sont rarement responsables d'IU

communautaires.

En cas de cystite aiguë simple : effectuer une Bandelette urinaire (BU)

Prescrire un traitement probabiliste si la bandelette est positive.

En cas de BU négative chez la femme symptomatique (sauf

immunodépression, pouvant entraîner de faux négatifs), cela permet

d’éliminer le diagnostic d’IU et de ne pas réaliser d’ECBU. Un

diagnostic différentiel doit être évoqué.

Chez l’homme symptomatique, la BU est une aide au diagnostic (forte

valeur prédictive positive) mais ne dispense pas de l’ECBU (faux négatif

de la BU).

En cas de cystite aiguë à risque de complication (cf. liste des facteurs de risques

de complication vue plus haut)

Une bandelette urinaire est recommandée et un ECBU doit être

systématiquement réalisé. Le principe fondamental est de différer

chaque fois que possible l’antibiothérapie pour prescrire un traitement

d’emblée adapté à l’antibiogramme et choisir l’antibiotique avec la

pression de sélection la plus faible possible. En effet, c'est dans cette

population que le risque de résistance est le plus élevé.

qu’E.coli, Entérocoque

Quelle est la

place de la

bandelette

urinaire (BU) et

de l’ECBU, et

quelle conduite

tenir suite aux

résultats ?

?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%