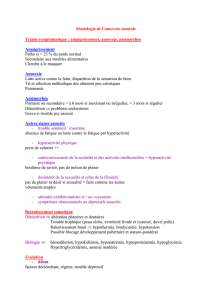

Stratégie diagnostique et thérapeutique devant un amaigrissement

Stratégie diagnostique

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume IV, n°1, février 2000

20

Épidémiologie et physiopathologie

La dénutrition a été reconnue aux États-

Unis comme la deuxième complication de

la maladie. Elle est au premier plan chez

20 % des malades au moment du diagnos-

tic du sida (4). Sa fréquence augmente au

cours de l’évolution de l’immunodépres-

sion, pour toucher 70 à 80 % des malades à

un stade plus avancé. Il a été démontré

depuis peu qu’une perte de poids récente de

plus de 5 % est le plus souvent annoncia-

trice d’une infection opportuniste ou d’un

autre événement morbide secondaire. Cela

amène à analyser les mécanismes de la

perte de poids. L’amaigrissement au cours

de l’infection par le VIH est sous-tendue

par un certain nombre d’anomalies métabo-

liques : augmentation chronique mais

modérée de la dépense énergétique de

repos (6), augmentation du turn-over pro-

téique (7), augmentation de la synthèse

hépatique de novo et de l’oxydation des

lipides (8), alors qu’une augmentation de la

sensibilité à l’insuline est généralement

observée (9). Au cours des infections

secondaires, les perturbations métaboliques

sont plus classiques : augmentation plus

marquée de la dépense énergétique de

repos, hypercatabolisme protéique prédo-

minant et insulinorésistance (10). À ces

perturbations métaboliques peuvent s’asso-

cier d’autres mécanismes qui contribuent à

l’amaigrissement : malabsorption digesti-

ve, parfois flagrante, mais qui peut être

sournoise et peu parlante, anorexie de

mécanisme variable, qui constitue en fait la

principale étiologie de l’amaigrissement au

cours du sida.

Stratégie diagnostique

devant un amaigrissement

La stratégie diagnostique devant un amai-

grissement doit tenir compte du stade de la

maladie et des traitements. Devant un amai-

grissement progressif à un stade peu avan-

cé de l’immunodépression, on pourra pen-

ser à un wasting syndrome. À l’opposé, un

amaigrissement rapide doit faire penser à

une infection secondaire débutante (11).

L’interrogatoire et l’examen clinique doi-

vent rechercher une diarrhée, analyser la

courbe thermique, rechercher un syndrome

inflammatoire et faire pratiquer quelques

examens complémentaires orientés par la

clinique. Une diarrhée isolée peut être, en

première intention, explorée par un examen

parasitologique des selles, ainsi que par une

coproculture. Si la diarrhée est associée à

un amaigrissement et à une immunodépres-

sion (CD4 < 200/mm3), la recherche d’une

malabsorption s’impose (stéatorrhée, test

au ∆xylose, calorimétrie fécale).

L’insuffisance de la prise alimentaire étant

le premier facteur de l’amaigrissement des

patients sidéens (12), l’anorexie doit être

systématiquement recherchée, non seule-

ment par l’interrogatoire, mais aussi et sur-

tout devant un amaigrissement installé par

un interrogatoire alimentaire quantifié réa-

lisé par une diététicienne entraînée. En

effet, bien souvent, une évaluation appro-

Stratégie diagnostique

et thérapeutique

devant un amaigrissement

chez le sidéen

J.C. Melchior*

L

a dénutrition a été, depuis une

dizaine d’années, reconnue

comme une des complications

majeures du sida (1). Le wasting syn-

drome est défini par une perte de

poids involontaire, supérieure à 10 %

par rapport au poids de référence,

associée à asthénie et/ou fièvre, et

ce en l’absence de cause identifiée

autre que le VIH (1). La prise en

considération de cette dénutrition est

d’une grande importance. L’amé-

lioration des traitements antirétrovi-

raux et de la prophylaxie des infec-

tions opportunistes allonge la survie

des patients et fait passer à l’état

chronique les séquelles de l’infection

virale de l’immunodépression.

La dénutrition retentit lourdement sur

la qualité de vie et sur les capacités

fonctionnelles des malades, mais

aussi sur leur survie. En effet, indé-

pendamment de l’immunodépression,

la dénutrition est corrélée à un rac-

courcissement de la survie (2). Il a

été clairement démontré que, sous

certaines conditions, le traitement de

la dénutrition permet un allongement

significatif de la survie des patients

sidéens, et ce en l’absence de traite-

ment efficace de la réplication virale

(3). Dans ces conditions, il paraît

légitime qu’une stratégie diagnos-

tique et thérapeutique bien structurée

fasse partie intégrante de la bonne

prise en charge médicale d’un

patient sidéen qui présente un amai-

grissement.

Stratégie diagnostique 01/08/02 15:17 Page 20

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume IV, n°1, février 2000 21

ximative conclut trop rapidement à tort.

L’évaluation des ingestas est fondamentale.

Elle fait partie de l’évaluation de l’état

nutritionnel qui permettra de poser les indi-

cations thérapeutiques. Celle-ci peut et

devrait être complétée par une mesure de la

composition corporelle (impédancemétrie

au lit du malade), qui aide à préciser le type

de dénutrition dont souffre le malade et qui

permettra de suivre sa correction sous l’ef-

fet du traitement. Dans certains cas un peu

particuliers, la mesure de la dépense éner-

gétique de repos permet non seulement de

préciser les besoins des malades, mais

peut, en outre, aider à trancher sur l’exis-

tence d’une infection opportuniste à diffu-

sion systémique (13).

Au total, la stratégie diagnostique devant

un amaigrissement chez un patient sidéen

est simple et, après évaluation de la dénu-

trition elle-même, peut se résumer à la

recherche de trois points :

–recherche et quantification d’une ano-

rexie ;

–recherche d’une malabsorption digestive ;

–recherche directe ou indirecte d’une

infection secondaire associée à un hyper-

métabolisme.

Stratégie thérapeutique

La première des thérapeutiques nutrition-

nelles au cours de l’infection par le VIH

repose sur la prise en charge diététique et

les conseils nutritionnels, auxquels peut

être adjointe une prescription de supplé-

ments diététiques oraux (14). Cette

approche thérapeutique exige du temps et

de la patience, car elle doit en permanence

remotiver le malade dont les efforts n’ar-

rivent pas toujours à venir à bout de son

anorexie, même débutante. Ce n’est qu’à

un stade précoce que cette thérapeutique

peut espérer donner des résultats. Les sti-

mulants de l’appétit sont, en France,

réduits à l’utilisation de progestatifs à forte

dose (400 mg à 1 g par jour de médroxy-

progestérone) (15). Il peut leur être adjoint

un traitement par androgènes à visée ana-

bolisante, qui permettra de s’opposer à la

castration pharmacologique de la prescrip-

tion de progestatifs chez l’homme. Les

androgènes peuvent également compenser

une diminution de la sécrétion naturelle de

testostérone chez le malade dénutri dont la

perte de masse maigre est prédominante.

Le plus puissant et le plus efficace des trai-

tements anabolisants est, sans doute, l’hor-

mone de croissance recombinante, mainte-

nant largement utilisée aux États-Unis,

avec des résultats sur la reprise de masse

maigre et sur les capacités physiques tout à

fait significatifs (16). Ce traitement n’est

pas encore utilisable en Europe, en raison

de son prix qui en constitue un facteur limi-

tant. Les anticytokines, pentoxyfilline, tha-

lidomide, anticorps anti-IL6 pourraient

avoir une place à la frontière des traite-

ments immunomodulateurs et modulateurs

de l’inflammation. La nutrition artificielle

a une place dans les situations où la dénu-

trition est réelle. Elle sera entérale chaque

fois que l’état du tube digestif le permettra

(17). En revanche, l’existence d’une diar-

rhée chronique et/ou d’une malabsorption

justifieront le recours à la nutrition parenté-

rale (18). Ces deux dernières thérapeu-

tiques peuvent être mises en route à l’hôpi-

tal, mais il sera souvent utile de les pour-

suivre au domicile pour obtenir une véri-

table réhabitlitation nutritionnelle, qui

prend souvent plusieurs semaines. Des

structures véritablement entraînées à ce

type de traitement et à ce type de malades

sont alors indispensables en termes de

sécurité et de qualité de traitement. La prise

en charge de la dénutrition au cours des

infections secondaires pose quelques pro-

blèmes particuliers. Il s’agit tout d’abord

de situtations où la dénutrition est non seu-

lement fréquente, mais où l’amaigrisse-

ment est rapide et difficile à limiter. Dans

ces situations, les premiers traitements de

la dénutrition consiste en un traitement

rapide et efficace de l’infection causale,

encore faut-il l’avoir dignostiquée (19). Le

malade est souvent hospitalisé durant les

épisodes infectieux secondaires, aussi est-il

tentant d’en profiter pour le faire bénéficier

d’une nutrition artificielle. En raison des

perturbations métaboliques propres aux

infections aiguës secondaires, l’efficacité

de la nutrition artificielle est souvent limi-

tée dans ces situations. Au contraire,

lorsque l’infection sera contrôlée, la nutri-

tion artificielle est souvent d’une efficacité

spectaculaire (20).

Conclusion

Le chemin est long, de la prévention de

l’amaigrissement chez le sujet séropositif

asymptomatique à la nutrition artificielle

en fin de vie. Dans tous les cas, savoir

accompagner le malade dans sa longue

route, et surtout savoir l’aider à se remoti-

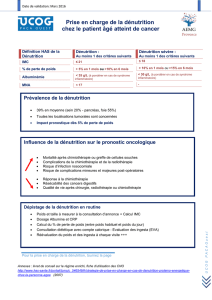

Suppléments Traitements Nutrition Nutrition

diététiques orexigènes entérale parentérale

Ingesta 80 < 80 < 80 < 80

(% besoins)

Poids (% idéal) 90-100 90-100 < 90 < 90

Diarrhée 000 à ++ +++

Traitements si perte de masse si perte de masse ± ? ± ?

anabolisants cellulaire cellulaire

Tableau. Choix thérapeutique de la dénutrition au cours de l’infection par le VIH.

Stratégie diagnostique 01/08/02 15:17 Page 21

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume IV, n°1, février 2000

Stratégie diagnostique

22

ver pour qu’il reste un partenaire actif de sa

prise en charge est une des difficicultés et

un enjeu pour chaque thérapeute (21). Il

faut aussi, au fur et à mesure que la mala-

die avance, savoir garder la confiance du

malade pour lui imposer des traitements de

plus en plus lourds qui doivent toujours

être au bénéfice d’une qualité de vie que

seul le malade est en droit de juger accep-

table ou non. ■

Références

1. Centers for disease control. Classification

system for human T-lymphotropic virus type 1

lymphodenopathy-associated virus infections.

MMWR 1985 ; 35 : 334-9.

2. Kotler D.P., Tierney A.R., Wang J., Pierson

R.E. Magnitude of body cell mass depletion and

the timing of death from wasting in AIDS. Am J

Clin Nutr 1989 ; 50 : 444-7.

3. Melchior J.C., Gelas P., Carbonnel F. et coll.

Improved survival by home total parenteral

nutrition in AIDS patients : follow-up of a

controlled randomized prospective trial. AIDS

1998 ; 12 (3) : 336-7.

4. Nahlen B.L., Chu S.Y., Nwanyanwu R.L.,

Berkelman R.L., Martinez S.A., Rullan J.V. HIV

wasting syndrome in the United States. AIDS

1993 ; 17 : 183-8.

5. Palenicek J.P., Graham N.M.H., He Y.D. et

coll. Weight loss prior to clinical AIDS as a pre-

dictor of survival. J Acquir Immune Defic Syndr

Hum Retrovirol 1995 ; 10 : 366-73.

6.

Melchior J.C., Salmon D., Rigaud D., Leport

C., Bouvet E., Detruchis P., Vilde J.L., Vachon F.,

Coulaud J.P. Apfelbaum M. Resting energy

expenditure is increased in stable, malnourished

HIV-infected patients. Am J Clin Nutr 1991 ;

53 : 437-41.

7. Macallan D.C., McNurlan M.A., Milne E. et

coll. Whole body protein turnover from leucine

kinetics and the response to nutrition in human

immunodeficiency virus infection. Am J Clin

Nutr 1995 ; 61 : 818-26.

8. Hellerstein M.C., Grunfeld C., Wu K. et coll.

Increased de novo lipogenesis in human immu-

nodeficiency virus infection. J Clin Endocrinol

Metab 1993 ; 76 : 559-65.

9. Hommes M.J.T., Romijn J.A., Endert E. et

coll. Insulin sensitivity and insulin clearance in

human immunodeficiency virus infected men.

Metabolism 1991 ; 40 : 651-6.

10. Beisel W.R. Metabolic response to infection.

Annu Rev Med 1975 ; 26 : 9-20.

11. Grunfeld C., Pang M., Shimizu L.,

Shigenada J.K., Jensen P., Feingold K.R.

Resting energy expenditure, caloric intake and

weight change in human immunodeficiency

virus infection and the acquired immunodefi-

ciency syndrome. Am J Clin Nutr 1992 ; 55 :

455-60.

12. Macallan D.C., Noble C., Baldwin C. et coll.

Energy expenditure and human immunodeficiency

virus infection. N Engl J Med 1995 ; 333 : 83-8.

13. Melchior J.C., Raguin G., Boulier A. et coll.

Resting energy expenditure in HIV infected

patients. Comparison between patients with and

without secondary infections. Am J Clin Nutr

1993 ; 57 : 614-20.

14. Pichard C., Kyle U. Conseils alimentaires

lors d’infection par le virus d’immunodeficien-

ce humaine (VIH). Médecine et Hygiène 1992 ;

50 : 589-93.

15. Von Roenn J.H., Murphy R.L., Weber K.M.,

Williams L.M., Weitzman S.A. Megestrol acetate

for treatment of cachexia associated with

human immunodeficiency virus (HIV) infection.

Ann Intern Med 1988 ; 109 : 840-1.

16. Schambelan M., Mulligan K., Grunfeld C.,

Daar E.S. et coll. Recombinant human growth

hormone in patients with HIV-associated was-

ting. A randomized, placebo-controlled trial.

Serostim study group. Annals of Internal Med

1996 ; 125 (11) : 873-82.

17. Ockenga J., Sûttmann U., Selberg O. et coll.

Percutaneous endoscopic gastrostomy in AIDS

and control patients : risk and outcome. Am J

Gastroenterol 1996 ; 9 : 1817-22.

18. Cosnes J., Beaugerie L., Lamy P.,

Garakhanian S., Bellanger J., Gendre J.P., Le

Quintrec Y. Nutrition entérale dans le sida com-

pliqué d’atteinte digestive. Nutr Clin Metabol

1991 ; 5 : 239-46.

19. Kotler D.P., Tierney A.R., Atlilio D., Wang J.,

Pierson R.N. Body mass repletion during gan-

gliovir treatment of cytomegalovirus infections in

patients with the acquired immunodeficiency syn-

drome. Arch Intern Med 1989 ; 149 : 901-5.

20. Melchior J.C., Gelas P., Carbonnel F. et

coll. Improved survival by home total parenteral

nutrition in AIDS patients : follow-up of a

controlled randomized prospective trial. AIDS

1998 ; 12 (3) : 336-7.

21. Melchior J.C., Goulet O. Nutrition et

Infection par le VIH, Masson Ed. Paris, 1996,

288 pages.

Stratégie diagnostique 01/08/02 15:17 Page 22

1

/

3

100%