Surveillance du virus Schmallenberg en France : une circulation peu

Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation no72 – Décembre 2015 27

La surveillance événementielle des formes congénitales de

l’infection par le virus Schmallenberg (« SBV congénital ») a été

initiée en France au début du mois de janvier 2012 par la Direction

générale de l’Alimentation, dans le cadre de la Plateforme nationale

d’épidémiosurveillance en santé animale (Plateforme ESA), à la suite de

l’alerte européenne relative à l’émergence de ce virus (note de service

DGAL/SDSPA/N2012-8007 du 4 janvier 2012). Les naissances de veaux,

d’agneaux et de chevreaux malformés ont ainsi révélé des infections

ayant eu lieu pendant la période d’activité des vecteurs (Culicoides) au

cours de l’été et de l’automne 2011. À la clôture de cette première saison

de surveillance (31 août 2012), des foyers de SBV congénital avaient

été confirmés dans 2 976 exploitations (1 817 bovines, 1 139 ovines et

20 caprines) principalement localisées dans la moitié nord du pays

(centre ouest et nord est) (Dominguez et al., 2012).

Le virus SBV ayant réussi à « passer l’hiver », la surveillance du SBV

congénital s’est poursuivie à partir du 1er septembre 2012 dans le cadre

de la Plateforme ESA, coordonnée à partir de cette date par GDS France.

La deuxième saison de surveillance s’est étalée du 1er septembre 2012

au 31 août 2013, révélant des infections ayant eu lieu au printemps/

été/automne 2012 (Gache et al., 2013). Au total, 1 834 exploitations

principalement localisées dans l’ouest et la moitié sud du pays ont été

confirmées atteintes lors de cette deuxième saison de surveillance

dont 1 531 exploitations bovines, 271 ovines et 32 caprines.

En 2013/2014, la surveillance du SBV congénital s’est logiquement

poursuivie dans l’objectif de continuer à suivre l’évolution de

la distribution géographique de la maladie. Après deux années

de circulation intense sur le territoire, cette troisième saison de

surveillance a permis d’identifier 110 exploitations atteintes. La

diminution du nombre de foyers rapportés en 2013/2014 par rapport

aux deux premières saisons de surveillance a été attribuée à une forte

proportion d’animaux devenus immuns suite à une infection naturelle

et à une diminution de la sensibilité du dispositif de déclaration, la

maladie étant considérée comme une maladie d’élevage (ne faisant

pas, à ce titre, l’objet d’une règlementation) à la clinique évocatrice

(malformations caractéristiques ne nécessitant pas de confirmation

biologique).

À la clôture de la saison 2013/2014 s’est ainsi naturellement posée la

question de l’évolution de la circulation virale en France et de la suite à

donner au dispositif de surveillance. En s’appuyant sur les propositions

avancées dans l’avis de l’Anses publié en février 2014 « Évaluation de

risques liés à la diffusion du virus Schmallenberg en France : bilan et

perspectives » (Anses, 2014), et après avoir recueilli le sentiment des

acteurs concernés, le groupe de suivi de la Plateforme ESA a considéré

qu’il était opportun de maintenir une surveillance minimale en

matière de SBV congénital. Ainsi, l’objectif de la surveillance du SBV

congénital pour la saison 2014/2015 était exclusivement qualitatif :

savoir si le virus SBV continuait à circuler en France métropolitaine.

Les modalités organisationnelles de cette surveillance sont présentées

dans l’Encadré 1.

Cet article présente les résultats de la surveillance des formes

congénitales du SBV du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,

conséquences de la circulation virale en France au printemps/été/

automne 2014.

Résultats

Participation des départements

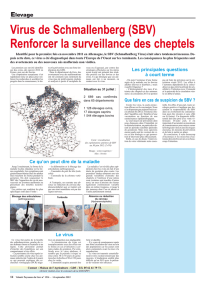

D’après une enquête réalisée auprès des GDS, onze départements n’ont

pas souhaité participer à la surveillance du SBV congénital pour la

saison 2014/2015 selon les modalités proposées par la Plateforme ESA

(Figure 1). Ceux qui ont participé ont souhaité maintenir la surveillance

jusqu’à concurrence des vingt suspicions (selon les modalités définies

par le groupe de suivi de la Plateforme ESA (Encadré 1)).

Résumé

Les résultats de surveillance des formes congénitales de

l’infection par le virus Schmallenberg (« SBV congénital »)

lors de la saison 2014/2015 indiquent que le virus a très

probablement circulé à bas bruit en 2014 sur une grande

partie du territoire métropolitain : des cas cliniques de SBV

congénital ont été confirmés biologiquement dans sept

départements et des suspicions cliniques non confirmées

ont été enregistrées dans quatorze autres départements.

Après une circulation massive en 2011 et 2012, il semblerait

qu’une forte proportion d’animaux réceptifs soient devenus

résistants (suite à une infection naturelle pour une grande

partie, le recours à la vaccination étant resté limité) et que le

virus ait ainsi circulé de façon moins intense en 2013 et 2014.

Des réflexions sont en cours pour améliorer la sensibilité

globale du dispositif et pouvoir détecter une éventuelle

reprise de circulation « massive » du virus sur le territoire

dans les prochaines années.

Mots-clés

Virus Schmallenberg, ruminants, surveillance

épidémiologique

Abstract

Schmallenberg virus surveillance in France: low

circulation in 2014

The results of congenital Schmallenberg disease surveillance

(“congenital SBV”) for the 2014-2015 season indicate that

the virus probably circulated with low prevalence in 2014

throughout a large part of metropolitan France. Indeed,

confirmed SBV cases were reported in seven

départements

and clinical suspicions were reported in another fourteen

départements

. Following massive viral circulation in 2011

and 2012, it seems that the virus then circulated with

lower intensity in 2013 and 2014, probably due to the high

proportion of animals that had become immune following

natural infection in 2011 or 2012 (use of vaccination

remained limited). Discussions are underway to improve

the scheme’s overall sensitivity in order to detect a possible

return to massive viral circulation in France over the next few

years.

Keywords

Schmallenberg virus, Ruminants, Epidemiological

surveillance

Surveillance du virus Schmallenberg

en France :

une circulation peu intense en 2014

Kristel Gache (1)* (kristel.gache.fngds@reseaugds.com), Soline Hosteing (2)*, Jean-Baptiste Perrin (3)*, Stephan Zientara (4), Laure Bournez (5)*,

Anne Touratier (1)

(1) GDS France, Paris, France

(2) SNGTV, Paris, France

(3) Direction générale de l’Alimentation, Bureau de la santé animale, Paris, France

(4) Anses, Laboratoire de santé animale, Maisons-Alfort, France

(5) Anses, Unité de coordination et d’appui à la surveillance (UCAS), Maisons-Alfort, France

* Membre de l’Équipe opérationnelle de la Plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé animale (Plateforme ESA)

Surveillance du virus Schmallenberg en France : une circulation peu intense en 2014

28 Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation no72 – Décembre 2015

Situation départementale

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, des cas cliniques de SBV

congénital ont été confirmés biologiquement dans sept départements.

Des suspicions non confirmées ont été enregistrées dans quatorze

autres départements (Figure 1).

Description des foyers et des suspicions non confirmées

Espèces concernées

Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le dispositif a enregistré

dix élevages confirmés atteints (élevages bovins) et 49 élevages (43

élevages bovins, quatre élevages ovins et deux élevages caprins)

dans lesquels des suspicions ont été enregistrées sans avoir été

confirmées biologiquement (observation clinique d’au moins une des

malformations caractéristiques, mais analyses de laboratoire négatives

(pour 46 élevages) ou ininterprétables (pour trois élevages)). Le nombre

de foyers confirmés biologiquement et le nombre d’élevages suspects

non confirmés par département sont présentés dans les Figures 2 et 3.

Le nombre d’élevages suspects par département est inférieur au vingt

suspicions maximum définies par le dispositif.

Fréquence d’observation des malformations

L’anomalie la plus fréquemment observée dans les élevages identifiés

dans le cadre de cette surveillance est l’arthrogrypose, que ce soit dans

les foyers confirmés biologiquement (malformation observée dans

60 % des élevages foyers) mais également dans les élevages suspects

non confirmés (75 %). Cette malformation était déjà la malformation

la plus fréquemment observée lors des saisons de surveillance

précédentes (malformation observée dans 70 % des élevages en

2013/2014, dans 85 % en 2012/2013 et dans 88 % en 2011/2012)

(Dominguez et al., 2012 ; Gache et al., 2013 ; Gache et al., 2015).

La fréquence d’observation des autres malformations dans les élevages

identifiés dans le cadre de cette surveillance est présentée en Figure 4

(à noter que plusieurs malformations peuvent être observées sur le

même animal, par ex. arthrogrypose et brachygnathie). Les fréquences

d’observation des différentes malformations sont proches entre

élevages confirmés et non confirmés.

Taux de confirmation par type d’analyse

Le taux de confirmation des suspicions selon la méthode diagnostique

utilisée est présenté dans le Tableau 1 :

• aucune analyse PCR réalisée dans le cadre de cette surveillance ne

s’est révélée positive en 2014/2015 ;

• le taux de confirmation avec l’outil sérologique sur nouveau-nés

en 2014/2015 s’élève à 21 % (n= 42). Ce taux est inférieur à celui

observé lors de la saison 2013/2014 (37 % (n=41), différence non

significative, khi-deux, p=0,12), et inférieur à celui observé lors de la

saison 2012/2013 (62 % (n=658), différence significative, khi-deux,

p<0,05). Ce taux de confirmation est également inférieur au taux de

confirmation présenté dans certaines publications scientifiques (taux

Encadré 1. Modalités organisationnelles de la surveillance du SBV congénital

Les modalités organisationnelles de cette surveillance ont été définies

par le groupe de suivi de la thématique « Surveillance du virus

Schmallenberg » de la Plateforme ESA, pour répondre à l’objectif de

la surveillance.

Champ de la surveillance et population surveillée

Comme lors des précédentes saisons de surveillance, seules les formes

congénitales de la maladie de Schmallenberg ont fait l’objet d’une

surveillance (Encadré 2). Cette surveillance a concerné l’ensemble des

ruminants domestiques (bovins, ovins et caprins) présents dans les

départements français ayant choisi de participer à la surveillance.

Définition du cas suspect

Les critères cliniques définis dans le cadre de la surveillance

correspondaient à l’observation sur des agneaux, veaux ou chevreaux

d’une ou plusieurs des malformations suivantes :

• déformation ou blocage de l’articulation d’un ou plusieurs membres

(arthrogrypose) ;

• malformation de la colonne vertébrale (scoliose, cyphose) ;

• anomalie du port de la tête (torticolis) ;

• raccourcissement de la mâchoire inférieure (brachygnathie) ;

• « grosse tête » (hydrocéphalie).

Modalités diagnostiques

La surveillance était de nature événementielle (clinique) avec

confirmation biologique des suspicions. En effet, l’objectif de la

surveillance consistant à savoir si le virus circulait sur le territoire, la

confirmation biologique était exigée et permettait, le cas échéant, de

savoir de façon certaine que le virus circulait dans un département, à

partir des suspicions enregistrées.

Dans chaque département participant à la surveillance, les cas suspects

ont fait l’objet de la réalisation par le vétérinaire d’un prélèvement

transmis au laboratoire à fin d’analyse, jusqu’à concurrence de

vingt suspicions au maximum par département. En cas de résultats

négatifs, la surveillance était maintenue jusqu’à concurrence des

vingt suspicions. Lorsqu’un résultat positif était obtenu en cours de la

campagne de surveillance, le choix était laissé au département : soit

de continuer la surveillance jusqu’à concurrence des vingt suspicions,

soit d’arrêter la campagne de surveillance.

Les tests de diagnostic retenus étaient les suivants :

• sérologie sur sang de l’avorton, du mort-né ou du nouveau-né

malformé, avant prise de colostrum : tests ELISA indirect ;

• PCR sur encéphale de l’avorton, du mort-né ou du nouveau-né

malformé.

Le virus Schmallenberg ayant très largement circulé sur le territoire au

cours des trois précédentes années, il est impossible de déterminer les

dates d’infection de femelles séropositives. Les analyses sérologiques

sur femelles ayant mis bas des produits malformés n’ont donc pas été

intégrées à ce protocole de surveillance.

Saisie des données de surveillance

La saisie des données de surveillance (fiche de commémoratifs et

résultats d’analyse) était réalisée par les groupements de défense

sanitaire (GDS) en ligne, via une interface web dédiée.

Financement

La grande majorité des animaux malformés étant non viables et

mourant rapidement après la naissance, ils étaient considérés comme

des avortons. Dans ce cas, la visite et le déplacement du vétérinaire

étaient pris en charge par l’État dans le cadre de la surveillance de

la brucellose. Les frais supplémentaires spécifiquement liés à la

surveillance du SBV congénital étaient pris en charge par les GDS dans

les départements participant à la surveillance.

Figure 1. Situation départementale vis-à-vis du SBV congénital

lors de la saison 2014/2015 (du 1er septembre 2014 au 31 août

2015)

Départements dans lesquels au moins une suspicion confirmée par

analyse de laboratoire a été enregistrée

Départements dans lesquels au moins une suspicion a été enregistrée

mais aucune confirmée

Départements ne participant pas à la surveillance selon les modalités

proposées par la Plateforme ESA

Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation no72 – Décembre 2015 29

de confirmation de 74 % sur 348 agneaux et 111 veaux (Van Maanen

et al., 2012)). Dans ce contexte, des tests de séroneutralisation ont

été réalisés par le Laboratoire de santé animale de l’Anses Maisons-

Alfort sur seize prélèvements sanguins qui étaient négatifs en ELISA

(prélèvements issus d’avortons ou de nouveau-nés présentant des

malformations caractéristiques). Ces analyses n’ont pas révélé de

divergences entre les résultats d’ELISA et les séroneutralisations ;

• à noter que les deux types d’analyses (sérologie et PCR) ont été réalisés

dans trois élevages : pour deux élevages, les résultats se sont révélés

négatifs à la fois en sérologie et en PCR, pour un élevage le résultat

PCR s’est avéré négatif, alors que le résultat sérologique a été positif.

Discussion

Les résultats de surveillance du SBV congénital lors de la saison

2014/2015 indiquent que le virus a circulé de façon certaine dans sept

départements. Dans quatorze autres départements, les suspicions n’ont

pas été confirmées par un test diagnostique. Le taux de confirmation

a été faible pour la saison 2014/2015. Ce résultat apparaît étonnant,

étant donné que les signes cliniques observés (malformations de

type arthrogrypose, scoliose, cyphose, torticolis, brachygraphie ou

hydrocéphalie) sont très spécifiques de l’infection par le virus SBV.

Ce résultat, qui n’est pour l’instant pas expliqué, est à interpréter avec

beaucoup de prudence étant donné le nombre restreint de suspicions

enregistrées. Cependant, les résultats des séroneutralisations réalisées

par le laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort (Anses)

permettent d’exclure une dérive de sensibilité de l’outil sérologique

ELISA. On ne peut pas exclure qu’il puisse s’être produit, entre 2012

et aujourd’hui, des mutations du virus SBV qui modifient les épitopes

de neutralisation virale. En effet, il existe, dans la glycoprotéine Gc

du virus, une zone à degré élevé de variabilité et qui possède ce

type d’épitopes (Fischer et al., 2013). Pour vérifier cette hypothèse,

il serait nécessaire d’isoler le virus SBV, pour savoir si la souche qui

circule actuellement a ou non ce type de mutation. À noter que les

conséquences en termes d’immunité de ce genre de mutations ne sont

pour l’instant pas connues.

Figure 4. Fréquence d’observation des différentes

malformations dans les élevages identifiés dans le cadre de la

surveillance du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 (données

sur 59 élevages)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hydrocéphalie

Brachygnathie

Torticolis

Malformations

de la colonne

vertébrale

Arthrogrypose

Foyers confirmés Élevages suspects non confirmés

Figure 2. Nombre de foyers de SBV congénital (confirmés

biologiquement) enregistrés lors de la saison 2014/2015 par

département (du 1er septembre 2014 au 31 août 2015) (les

départements grisés sont les départements ne participant pas

à la surveillance selon les modalités proposées par la

Plateforme ESA)

Figure 3. Nombre de suspicions de SBV congénital (non

confirmées biologiquement) enregistrées lors de la saison

2014/2015 par département (du 1er septembre 2014 au

31 août 2015) (les départements grisés sont les départements

ne participant pas à la surveillance selon les modalités

proposées par la Plateforme ESA)

Nombre

de foyers

3

2

1

Nombre

de suspicions

non confirmées

14

4

3

2

1

Tableau 1. Taux de confirmation des suspicions selon la

méthode diagnostique utilisée (du 1er septembre 2014 au

31 août 2015)

Taux de confirmation des suspicions (en %)

Sérologie du nouveau-

né avant prise de

colostrum

21

(sur n= 42 nouveau-nés malformés

(41 veaux et 1 agneau))

PCR sur encéphale

0

(sur n= 22 nouveau-nés malformés

(17 veaux, 3 agneaux et 2 chevreaux))

30 Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation no72 – Décembre 2015

Le dispositif de surveillance mis en place lors de la saison 2014/2015

avait pour objectif de déterminer si le virus circulait en France sans

avoir l’objectif de quantifier l’intensité de cette circulation. Étant

donné le faible nombre de suspicions déclarées dans les départements

participants (même s’il est fort probable qu’un certain nombre de cas

suspects n’ont pas fait l’objet d’une déclaration), confortées par les

informations remontées par les acteurs locaux (très peu de naissances

d’animaux malformés lors de l’automne/hiver 2014/2015), il semblerait

que le nombre de cas cliniques dus au virus SBV ait été faible sur

le territoire en 2014/2015. Au vu de la répartition géographique de

ces départements, on peut émettre l’hypothèse que le virus a très

probablement circulé à bas bruit en 2014 dans une grande partie du

territoire métropolitain. Après une circulation massive en 2011 et 2012,

il semble donc que le virus ait circulé de façon moins intense en 2013

et 2014.

Ceci peut s’expliquer par une proportion actuellement élevée d’animaux

devenus immuns à la suite d’une infection naturelle en 2011 ou 2012

(le recours à la vaccination est resté limité). En effet, même si la durée

d’immunité post-infectieuse est encore mal connue, les données de

surveillance des animaux précédemment atteints et les connaissances

sur les virus proches du virus Schmallenberg incitent à supposer que

l’immunité est longue (EFSA, 2013).

Cela fait maintenant quatre années que le virus SBV est présent sur

le territoire et il est probable que le virus continue de circuler à bas

bruit. Cette circulation a également été objectivée dans d’autres pays

européens ((Balmer et al., 2015 ; Veldhuis et al., 2015 ; Wernike et al.,

2015). Similairement à ce qui est observé pour le virus Akabane en

Australie (virus proche du SBV), il n’est pas exclu que des flambées

épizootiques pluriennales surviennent dans les prochaines années, si

une grande partie de la population réceptive est de nouveau naïve

au virus SBV (fonction de la durée de l’immunité des animaux, de

la vitesse de renouvellement des populations et de l’intensité de la

circulation virale). Des conditions météorologiques particulières

entrainant une augmentation de l’abondance et/ou de la survie des

vecteurs pourraient également favoriser l’apparition de ces flambées

épizootiques.

Conclusion et perspectives

Le SBV congénital est aujourd’hui considéré comme une maladie

d’élevage et ne fait pas, à ce titre, l’objet d’une réglementation. De ce

fait, sa surveillance est basée sur la déclaration volontaire des éleveurs

et des vétérinaires. Les caractéristiques du SBV congénital, à savoir un

tableau clinique très évocateur et l’absence de solution thérapeutique,

n’incitent pas les éleveurs et les vétérinaires à déclarer cette maladie

désormais bien connue. Dans ce cadre, des réflexions sont en cours

sur les modifications à apporter au dispositif de surveillance pour

2015/2016 pour améliorer sa capacité à détecter si le virus continue

de circuler et s’il y a une augmentation massive de la survenue de cas

cliniques. Une des pistes envisagées est de s’appuyer sur un réseau

de vétérinaires sentinelles, à raison d’un vétérinaire par région. Il

serait demandé à ces vétérinaires de faire part des suspicions de SBV

congénital observées dans leur clientèle, en renseignant une fiche de

commémoratifs et en envoyant une photographie des malformations

observées.

Remerciements

Les auteurs remercient l’ensemble des partenaires impliqués dans la

surveillance du SBV congénital, ainsi que les membres du groupe de suivi

de cette thématique au niveau de la Plateforme ESA.

Références bibliographiques

Anses, 2014. Évaluation de risques liés à la diffusion du virus Schmallenberg

en France : bilan et perspectives. http://www.anses.fr/sites/default/files/

documents/SANT2013sa0047Ra.pdf

Balmer S., Gobet H., Nenniger C., Hadorn D., Schwermer H., Vögtlin A.,

2015. Schmallenberg virus activity in cattle in Switzerland in 2013. Vet.

Rec. doi : 10.1136/vr.103238

Dominguez M., Hendrikx P., Zientara S., Calavas D., 2012. Bilan de la

surveillance de l’infection congénitale par le virus Schmallenberg (SBV)

chez les petits ruminants, 37pp.

http://plateforme-esa.fr/?q=filedepot_download/35495/245

Dominguez M., Hendrikx P., Zientara S., Calavas D., 2012. Bilan de la

surveillance de l’infection congénitale par le virus Schmallenberg (SBV)

chez les bovins, 20pp.

http://plateforme-esa.fr/?q=filedepot_download/35495/244

Efsa, 2 013. Schmallenberg virus: analysis of the epidemiological data (May

2013) European Food Safety Authority, Parma, Italy

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/

main_documents/429e.pdf

Fischer M., Hoffmann B., Goller KV., Höper D., Wernike K., Beer M., 2013.

A mutation ‘hot spot’ in the Schmallenberg virus M segment. J Gen Virol.

94, 1161-1167.

Gache K., Dominguez M., Touratier A., Calavas D., 2013. Bilan de la

surveillance de l’infection congénitale par le virus Schmallenberg Saison

II, 23pp. http://plateforme-esa.fr/?q=filedepot_download/35496/246

Gache K., Hosteing S., Perrin J-B., Zientara S., Touratier A., 2015. Surveillance

de l’infection congénitale par le virus Schmallenberg en France : une

circulation moins intense en 2013. Bull. Epid. Santé Anim. Alim.67, 15-18.

Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8007 du 04 janvier 2012. Emergence

orthobunyaviridé (Schmallenberg virus) – surveillance du territoire pendant

l’hiver 2011/2012 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128007Z.

pdf

Van Maanen C., Van der Heijden H., Wellenberg GJ., Witteveen G.,

Luttikholt S., Bouwstra R., Kooi B., Vellema P., Peperkamp K., Mars J., 2012.

Schmallenberg virus antibodies in bovine and ovine fetuses. Vet. Rec. 171,

299.

Veldhuis AMB., Mars MH., Roos CAJ., Van Wuyckhuise L., Van Schaik

G., 2015. Two years after the Schmallenberg virus epidemic in the

Netherlands: does the virus still circulate? Transbound. Emerg. Dis. doi:

10.1111/tbed.12349

Wernike K., Hoffmann B., Conraths FJ., Beer M., 2015. Schmallenberg virus

recurrence, Germany, 2014. Emerg. Infect. Dis. 21(7), 1202-4.

Wernike S., Hoffmann B., Bréard E., Botnerc A., Ponsart C., Zientara S.,

Lohsec L., Pozzid N., Viarouge C., Sarradin P., Leroux-Barce C., Rioue M.,

Laloy E., Breithauptf A., Beer M. 2013 Schmallenberg virus experimental

infection of sheep. Vet. Microbiol. 166(3-4), 461-466.

Encadré 2. Les deux formes cliniques de la maladie de

Schmallenberg

SBV congénital :

manifestation différée de l’infection fœtale par

le virus SBV conduisant à la naissance de produits le plus souvent

non viables chez les bovins, ovins et caprins, et se traduisant par

des avortements, de la prématurité et de la mortinatalité associés

à des malformations congénitales diverses (arthrogrypose,

raccourcissement des tendons du jarret, torticolis, torsion du sternum

et du rachis, déformations de la mâchoire et de la tête) ; des troubles

nerveux peuvent également être observés.

SBV aigu :

manifestation aiguë de l’infection par le virus SBV

caractérisée chez les bovins par des épisodes de diarrhée, de baisse

de production laitière et d’hyperthermie, associés éventuellement à

des retours en chaleurs et à des avortements de début de gestation.

Cette forme clinique n’a pas été rapportée chez les petits ruminants

(Wernike et al. 2013). Le SBV aigu n’a pas fait l’objet d’une surveillance

organisée en France.

1

/

4

100%