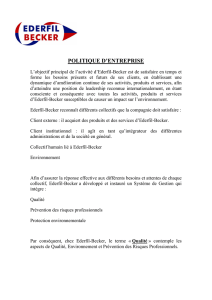

guide pratique du referentiel pour la qualite

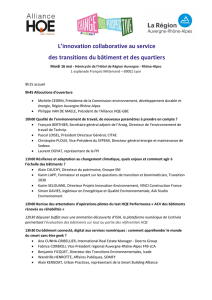

publicité