Intérêt pronostique du dosage de la protéine S-100B

Intérêt pronostique du dosage de la protéine S-100B

sérique au décours d’un arrêt cardiaque en milieu

extrahospitalier : données préliminaires françaises

Prognostic value of S-100B protein plasma measurement

after cardiac arrest

S. Ziani

1,2,a

N. Bertho

3,a

G. Atlan

1

M.-L. Fievet

3

P. Ecollan

3

J.-L. Beaudeux

1,4

1

Service de biochimie métabolique,

Hôpital La Pitié-Salpêtrière,

APHP, Paris

2

Service de biologie, Hôpital national

Saint-Maurice/Esquirol, Saint-Maurice

3

Service mobile d’urgence

et de réanimation (SMUR)

et Département d’anesthésie-

réanimation, Hôpital La Pitié-Salpêtrière,

APHP, Paris

4

Service de biochimie,

Hôpital universitaire Charles Foix,

APHP, Ivry-sur-Seine

a

Contribution à part égale des deux

auteurs

Article reçu le 18 septembre 2009,

accepté le 28 octobre 2009

Résumé. La protéine S-100B est une protéine d’origine cérébrale, libérée dans

les fluides biologiques au cours de diverses atteintes neurologiques aiguës.

L’objectif de cette étude a été d’apprécier le retentissement cérébral d’un arrêt

cardiorespiratoire (ACR), récupéré par réanimation immédiate, et de rechercher

un intérêt prédictif à court terme du dosage sanguin de la protéine S-100B sur

l’atteinte neurologique consécutive à l’arrêt cardiaque. Le dosage du biomar-

queur a été réalisé chez 27 sujets ayant eu un arrêt cardiorespiratoire, au moment

de l’arrêt lors de la prise en charge médicale (H0), puis à 12, 24 et 48 heures après

la réanimation. Les valeurs initiales de la concentration sanguine de la protéine

S-100B et l’évolution cinétique de cette concentration nous ont permis de mon-

trer que : 1) 95 % des sujets ayant une concentration de protéine S-100B à H0

supérieure à 0,80 μg/L sont décédés ; 2) 62 % des sujets ayant une concentration

de protéine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L ont survécu à l’ACR ; 3) tous les

sujets ayant une concentration de protéine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L et

dont l’évolution cinétique de la protéine S-100B à partir de H12 a été décrois-

sante ont survécu ; 4) 100 % des sujets dont l’évolution cinétique de la protéine

S-100B à partir de H12 a été croissante sont décédés. Cette étude suggère donc

que le seuil de 0,80 μg/L pourrait être prédictif de l’issue d’un ACR, s’il est asso-

cié au suivi des concentrations plasmatiques de la protéine S-100B.

Mots clés : protéine S-100B, arrêt cardiaque, valeur pronostique, sang

Abstract. S-100B protein is selectively synthesized by glial cells, and is released

in biological fluids after acute brain damage. We analyzed initial levels and evolu-

tion of plasma S-100B protein concentrations after resuscitated cardiopulmonary

arrest (CPA). S-100B levels were determined in 27 subjects at the time of CPA

(H0) then 12, 24 and 48 h after resuscitation. Initial levels of S-100B and kinetics

revealed that: 1) 95% the of subjects with a concentration of protein S-100B greater

than 0.80 μg/L at H0 did not survive; 2) 62% of subjects with a concentration of

protein S-100B lower than 0.80 μg/L at H0 survived; 3) 100% of subjects with a

protein S-100B level lower than 0.80 μg/L at H0 and whose evolution kinetics of

S-100B levels showed a decrease survived; 4) 100% of the subjects whose S-100B

levels increased from H12 died. In summary, this study suggests that the threshold

of 0.80 μg/L for S-100B plasma levels at H0 could be predictive for the outcome of

the CPA, when associated with the kinetic study of S-100B plasma concentration.

Key words: S-100B protein, cardiopulmonary arrest, blood measurement,

prognostic value

article original abc

Ann Biol Clin 2010 ; 68 (1) : 33-8

doi: 10.1684/abc.2010.0399

Tirés à part : S. Ziani

Ann Biol Clin, vol. 68, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2010 33

L’arrêt cardiaque extrahospitalier constitue un enjeu médi-

cal majeur tant par sa fréquence que son pronostic très

sombre à court terme. Les atteintes lésionnelles cérébrales

constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité

après un arrêt cardiaque suivi d’une réanimation cardiopul-

monaire, en particulier en milieu extrahospitalier où les

délais de prise en charge initiale (premiers secours) et

médicale (par une unité mobile d’urgence et de réanima-

tion) sont plus importants qu’en secteur hospitalier. Une

évaluation précoce du degré d’atteinte cérébrale et de son

évolution après l’arrêt cardiaque et la réanimation influen-

cent la prise en charge médicale et les stratégies thérapeu-

tiques (pour revue voir [1]). Les examens neurologiques et

électrophysiologiques précoces ne sont en général pas pré-

dictifs de l’évolution à court (quelques jours), moyen ou

long terme (quelques mois) du patient et des séquelles neu-

rologiques éventuelles [2]. Un biomarqueur dont le dosage

sanguin refléterait la sévérité des lésions cérébrales

permettrait d’améliorer l’évaluation initiale et de quantifier

l’atteinte cérébrale post-arrêt cardiaque, comme les mar-

queurs cardiaques le font pour l’infarctus du myocarde.

Dans cette perspective, le dosage de différentes molécules

a été proposé au cours des dernières décennies, mais la

plupart d’entre elles ont été progressivement abandonnées

par manque de spécificité ou de sensibilité. Des marqueurs

biochimiques de l’état hypoxique cérébral aigu (énolase

spécifique neuronale (NSE), protéine S-100B…)oud’un

état inflammatoire réactionnel (interleukine IL-8) ont été

proposés [3].

La protéine S-100B est une protéine dimérique synthétisée

principalement par les cellules astrogliales du système ner-

veux central et les cellules de la gaine de Schwann. C’est

une protéine cytosolique fixant le calcium, mais des

actions extracellulaires sur la croissance et la prolifération

cellulaires lui ont également été attribuées (pour revue voir

[4, 5]). L’intérêt du dosage de la protéine S-100B en bio-

logie clinique est lié à sa libération au niveau extracellu-

laire au cours de processus tumoraux dans lesquels le gène

de la protéine S-100B est (sur)exprimé, et lors d’une

atteinte du tissu cérébral aiguë, d’origine vasculaire, trau-

matique, ou chronique. En raison de sa neurosélectivité

[6, 7] et de sa demi-vie d’élimination brève, la protéine

S-100B peut constituer un marqueur biologique précoce

et sensible pour évaluer l’atteinte cérébrale post-arrêt car-

diaque et son évolution.

L’objectif de notre étude a été d’apprécier le retentisse-

ment sur le cerveau d’un arrêt cardiaque intervenant en

milieu extra-hospitalier, récupéré par réanimation immé-

diate, et de rechercher un intérêt prédictif à court terme

du dosage de ce marqueur sur l’évolution du patient

après l’arrêt cardiaque. Les concentrations plasmatiques

de la protéine S-100B ont été déterminées dans les pre-

mières minutes et dans les 48 premières heures suivant la

réanimation cardiorespiratoire après un arrêt cardiaque

survenu en secteur extrahospitalier. Les valeurs de la pro-

téine S-100B et son évolution sur 48 heures ont été

confrontées à l’évolution (survie, décès) du patient après

sa réanimation initiale.

Patients et méthodes

Patients et prise en charge médicale

De façon spécifique à ce travail, un protocole d’étude entre

le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et

le Service de biochimie métabolique de l’hôpital de La

Pitié-Salpêtrière (APHP, Paris) a été établi, consistant à

prélever systématiquement tous les patients présentant un

arrêt cardiorespiratoire (ACR) survenu à l’extérieur de

l’hôpital et pour lequel le SMUR est appelé en urgence.

Au total, 27 patients présentant un ACR extrahospitalier

ont été inclus et exploités.

À la suite de l’arrêt cardiorespiratoire survenu à domicile

ou sur la voie publique, tous les patients inclus ont reçu

sur place un massage cardiaque externe, un choc élec-

trique externe ou les deux par l’équipe du SMUR (si

elle était déjà présente sur les lieux) ou lors du premier

secours par les personnes présentes ou un médecin appelé

pour intervention. À l’arrivée de l’équipe du SMUR, les

patients ont reçu quasi systématiquement plusieurs bolus

d’adrénaline (1 mg/3 min) permettant ainsi de récupérer

un rythme cardiaque spontané. Les patients ont ensuite été

transférés par le SMUR dans une structure hospitalière de

proximité pour poursuite de la prise en charge. À l’arrivée

àl’hôpital, tous les patients avaient un score de Glasgow

(GCS) à 3/15, étaient en mydriase bilatérale aréactive,

avec acidose lactique le plus souvent. Tous ont été

admis dans un centre de réanimation médicale. Les carac-

téristiques des patients et de leur prise en charge sont

regroupées dans le tableau 1.

Échantillons biologiques et dosage

de la protéine S-100B

Un prélèvement sanguin a été systématiquement effectué

sur le lieu de l’ACR, après la réanimation par l’équipe

du SMUR, le délai variant de quelques minutes dans la

majorité des cas à 35 minutes au plus tard (patients systé-

matiquement intubés, ventilés). Les échantillons corres-

pondants (H0) ont été transmis au laboratoire au retour

de l’équipe du SMUR à La Pitié-Salpêtrière. Des prélève-

ments sanguins à H12, H24 et H48 de l’ACR ont par la

suite été effectués par le service de réanimation ayant

accueilli le patient, puis transmis au laboratoire + 4 °C

dans un délai n’excédant pas 6 heures.

article original

34 Ann Biol Clin, vol. 68, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2010

Les prélèvements sanguins ont été effectués sur tube sec

sans gel séparateur ; les tubes ont été centrifugés 20 minu-

tes à 1 800 g, puis le sérum a été séparé, fractionné et

conservé à - 20 °C jusqu’à la réalisation des dosages

(dans un délai maximal de deux mois).

La mesure des concentrations sériques de la protéine

S-100B a été réalisée par électrochimioluminescence uti-

lisant un anticorps spécifique de la sous-unité βsur l’ana-

lyseur Elecsys 2010

®

(Roche Diagnostics

®

). Le dosage a

été effectué à l’aide de réactifs (ainsi que les solutions de

calibrage et de contrôles) distribués par la société Roche

selon les recommandations du fournisseur. La durée du

test est de 18 minutes. Le seuil de détection est de

0,005 μg/L, avec un domaine de mesure qui s’étend

jusqu’à39μg/L et un seuil de normalité de 0,10 μg/L.

Résultats

Population étudiée et caractéristiques de l’ACR

L’âge des patients inclus variait de 19 à 88 ans (moyenne :

63,8 ans) avec une prédominance de personnes de plus de

65 ans (55 %) (tableau 1). L’effectif était constitué de 20 hom-

mes et 7 femmes. Dans leurs antécédents, la grande majorité

des patients souffraient d’une pathologie cardiaque ou pulmo-

naire sous-jacente (n = 16 - troubles du rythme ou hyper-

tension artérielle) ; d’autres, avaient un terrain immuno-

déprimé ou une pathologie métabolique acquise (n = 8).

Tous les sujets présentaient un terrain fragile certain, avec

une pathologie médicale sous-jacente avant leur ACR.

L’arrêt circulatoire est intervenu le plus souvent au domicile

du patient (20/27), parfois sur la voie publique (5/27) ou dans

un milieu médicalisé non hospitalier (1/27), souvent en pré-

sence d’un témoin direct (21/27). Les premiers soins ont été

réalisés dans la très grande majorité des cas par les pompiers

ou un médecin d’urgence (SOS médecins). L’origine de

l’ACR était variable : neurologique (hémorragie méningée),

cardiaque (fibrillation ventriculaire, cardiopathie ischémique),

pulmonaire (pendaison ou inhalation le plus souvent) ou

encore médicamenteuse (tentative de suicide).

Le délai entre le début de la réanimation réalisée par le

SMUR et le prélèvement de la protéine S-100B à H0 a

varié de 3 à 35 minutes. Le retour à l’activité cardiaque et

respiratoire spontanée a varié entre 6 et 45 minutes. Parmi

les 27 patients, six ont évolué favorablement avec une récu-

pération (partielle ou totale) en quelques jours. Les 21 autres

sont décédés. Les causes de décès étaient : neurologique

(11 cas/21), défaillance multiviscérale (7/21), cardiaque

(1/21), indéterminée (2/21).

Concentrations sériques de la protéine

S100B à H0

Les données concernant les valeurs sériques de la protéine

S-100B à H0 sont reproduites dans le tableau 1 et la figure 1.

À ce temps de l’étude, plusieurs constats peuvent être faits :

–la concentration sérique de la protéine S-100B mesurée

était supérieure à la valeur limite de normalité (0,10 μg/L)

pour tous les patients au décours de l’arrêt circulatoire

(juste après la réanimation) ;

–les sujets ayant survécu avaient une concentration

sérique de la protéine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L

dans la majorité des cas (5/6) ; le sixième cas avait une

concentration élevée (2,36 μg/L) mais qui a diminué très

rapidement dès H12 (cf. infra);

–trois patients décédés avaient une concentration de la

protéine S-100B inférieure à 0,80 μg/L ;

–l’origine cardiaque de l’ACR a été associée à une valeur

de la protéine S-100B comprise entre 0,79 et 3,39 μg/L et

la cause pulmonaire de l’arrêt avait à une valeur comprise

entre 0,37 et 15,83 μg/L ;

–tous les résultats de protéine S-100B supérieurs à 1 μg/L

(sauf 1) ont été associés au décès du patient même si les

concentrations ont pu diminuer par la suite ;

–les patients qui avaient une concentration de protéine

S-100B très élevée (supérieure à 4 μg/L) étaient ceux

qui avaient reçu une réanimation de l’équipe du SMUR

tardive, qui pourrait expliquer le passage massif de la pro-

téine S-100B dans la circulation (tableau 1). Par contre,

Prote

´ine S-100B plasmatique et arre

ˆt cardiaque

Tableau 1. Caractéristiques démographiques, cliniques, biologi-

ques et évolutives des patients inclus dans l’étude. Les données

sont fournies, pour les valeurs chiffrées, sous la forme de

moyenne ± écart type.

Nombre de patients 27

Ratio H/F 20/7

A

ˆge (ans) 63,8 ± 18,1

Origine de l’arre

ˆt cardiorespiratoire :

Neurologique 2

Cardiaque 9

Respiratoire 7

Autre/non identifie

´e9

De

´lai entre l’ACR et les premiers secours (min) 8,5 ± 4,0

De

´lai entre l’ACR et la re

´animation (min) 10,3 ± 7,8

E

´volution favorable (survie) 6

Cause finale du de

´ce

`s:

Neurologique 11

De

´faillance multivisce

´rale 7

Cardiaque 1

Inde

´termine

´e2

S-100B se

´rique (μg/L) :

H0 0,84 ± 3,57

H12 1,37 ± 2,68

H24* 0,81 ± 3,81

H48** 0,60 ± 3,13

*20 patients ; **13 patients. ACR : arrêt cardiorespiratoire.

Ann Biol Clin, vol. 68, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2010 35

nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre la concen-

tration de protéine S-100B à H0 et le délai entre l’ACR et

le retour à une activité cardiaque spontané ;

–pour les sujets ayant eu une évolution défavorable,

les concentrations sériques de la protéine S-100B à

H0 ne sont pas apparues significativement différentes

selon la cause finale du décès, mais on a pu toutefois

noter que tous les patients décédés pour des causes

neurologiques avaient tous des protéines S-100B très

élevées (> 3,0 μg/L).

Les mesures de la concentration sérique de la protéine

S-100B à H12, H24 et H48 ont permis de faire les obser-

vations suivantes :

–les cinétiques d’évolution des 6 patients ayant survécu

ont toutes montré une décroissance rapide de la protéine

S-100B plasmatique. Cette décroissance a été particuliè-

rement importante pour l’unique patient dont la concen-

tration initiale était à 2,36 μg/L, puisque dès H12, la

concentration n’était plus que 0,54 μg/L ;

–les 3 patients décédés qui avaient une concentration de

la protéine S-100B < 0,8 μg/L ont eu une augmentation

très rapide de la concentration sérique du biomarqueur à

partir de H12 ;

–l’évolution des concentrations plasmatiques de la pro-

téine S-100B entre H12, H24 et H48 n’est pas apparue

différente selon la cause du décès.

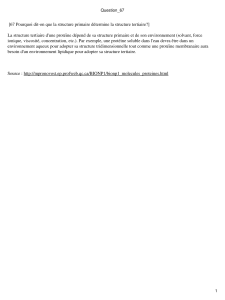

La figure 2 illustre les cinétiques d’évolution des concentra-

tions sériques de la protéine S-100B chez 4 patients représen-

tatifs de l’étude (2 ayant survécu, 2 étant décédés). A H12,

H24 et H48, la cinétique montre bien l’intérêt d’un suivi car

les concentrations sanguines de la protéine S-100B des

survivants ont nettement décru voire se sont normalisées,

alors que pour les patients décédés, la concentration sérique

de la protéine S-100B a continué à augmenter ou a montré

une réaugmentation secondaire, qui s’est avérée prédictive

de l’issue fatale.

article original

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

H0 H12 H24 H48

S-100B (µg/L)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

H0 H12 H24 H48

S-100B (µg/L)

Figure 2. Evolution cinétique de la protéine S-100B chez les deux

patients ayant survécu (graphe supérieur) et chez deux patients

représentatifs chez lesquels la concentration du biomarqueur

à H0 était inférieur à 0,80 μg/L, mais dont la ré-augmentation à

partir de H24 a précédé le décès (graphe inférieur).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627

Patients

S-100B sérique (µg/L)

< 0,80 µg/L

> 0,80 µg/L

Figure 1. Valeurs de la protéine S-100B plasmatique à H0. Les concentrations sériques de la protéine S-100B pour les patients 26 et

27 étaient 8,07 et 15,80 μg/L, respectivement. Les flèches identifient les patients ayant survécu (en traits pointillés, la valeur seuil de

physiologie de la protéine S-100B sérique ; en trait plein, la valeur seuil de 0,80 μg/L).

36 Ann Biol Clin, vol. 68, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2010

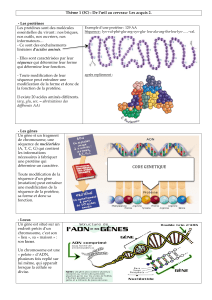

La figure 3 synthétise l’évolution des patients après ACR

en fonction de la concentration sérique de la protéine

S-100B à H0 et de la cinétique d’évolution du biomar-

queur dans les jours suivant la récupération.

Discussion

L’arrêt cardiocirculatoire est défini par un arrêt de la cir-

culation ayant pour origine une défaillance de la pompe

cardiaque ou du système vasculaire. L’effondrement du

débit sanguin cérébral consécutif à cet arrêt engendre

des troubles de conscience immédiats qui mettent en jeu

très rapidement le pronostic vital. Le patient en situation

d’arrêt cardiaque est aréactif, inconscient, ne présente pas

de mouvement respiratoire spontané et il y a disparition

des pouls carotidien et fémoral. Contrairement à la syn-

cope, qui est liée à une inefficacité cardiaque spontané-

ment réversible, le phénomène d’arrêt cardiocirculatoire

est irréversible sans mise en place d’une réanimation, et

conduit dans ce cas à l’arrêt irréversible de toutes les fonc-

tions biologiques, et donc au décès.

L’arrêt respiratoire survient 20 à 60 secondes après le début

de l’arrêt circulatoire. Il est dû à l’anoxie des centres respi-

ratoires du tronc cérébral. L’action combinée de l’arrêt

circulatoire et de l’arrêt respiratoire aboutit rapidement à

une acidose métabolique et une anoxie cellulaire. Le pro-

nostic vital et le pronostic fonctionnel cérébral dépendent

uniquement de la rapidité et de l’efficacité du traitement

instauré. On considère que les lésions ischémiques devien-

nent irréversibles au niveau cérébral au bout de 4 minutes,

délai au-delà duquel il y a mort cérébrale [8].

L’arrêt cardiaque intrahospitalier a fréquemment une ori-

gine cardiovasculaire (88 %) ; il s’agit souvent de sujets

âgés présentant un arrêt cardiaque suite à une défaillance

multiviscérale, et dont les organes sont « trop mauvais

pour vivre » (too bad to live) [9]. La survie à l’issue

d’un arrêt cardiaque intrahospitalier se situe entre 9 % et

37 % avec une moyenne de 15 % [9, 10].

L’arrêt cardiaque extrahospitalier constitue un enjeu médi-

cal majeur tant par sa fréquence que son pronostic très som-

bre à court terme. Si des taux de survie proche de 30 % ont

été rapportés par certains centres pilotes, plus particulière-

ment aux États-Unis, la survie des patients ayant fait un

arrêt cardiaque extrahospitalier n’était encore que de 2 à

3 % en France, dans les années 1990 [11]. Environ 10 %

de décès annuels (soit environ 50 000) sont attribués, en

France, à une mort subite. L’incidence dans la population

générale en est de 1 à 2 pour 1 000. L’étude française

Monica a évalué la prévalence de l’origine coronarienne

de ces décès aux environs de 60/100 000 chez l’homme et

de 10/100 000 chez la femme [12].

L’objectif du travail était de voir si la protéine S-100B pouvait

être informative de la survie des patients après arrêt cardiaque

extrahospitalier. Les données actuelles sur l’intérêt de la

protéine S-100B en biologie clinique fait de cette molécule

un biomarqueur pertinent des atteintes lésionnelles aiguës du

tissu cérébral (pour revue voir [13]), primitives telles que

l’hémorragie intracrânienne [14] ou le traumatisme crânien

[4], ou secondaires, par exemple à la chirurgie cardiaque

[15]. L’étude rapportée ici était exploratoire et n’aporté

que sur un nombre limité de patients. Les conclusions sont

résumées ainsi (figure 3):

–95 % des sujets (18/19) ayant une concentration de pro-

téine S-100B à H0 supérieure à 0,80 μg/L sont décédés ;

la survie avec une concentration de protéine S-100B éle-

vée est nécessairement associée, dans notre étude, à une

évolution cinétique décroissante du biomarqueur à partir

de H12 ;

–62 % des sujets (5/8) ayant une concentration de pro-

téine S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L ont survécu à

l’ACR ;

–100 % des sujets ayant une concentration de protéine

S-100B à H0 inférieure à 0,80 μg/L et dont l’évolution

cinétique de la protéine S-100B à partir de H12 a été

décroissante ont survécu ;

–100 % des sujets dont l’évolution cinétique de la

protéine S-100B à partir de H12 a été croissante sont

décédés.

Cette étude suggère donc que le seuil de 0,80 μg/L pour-

rait être prédictif, s’il est associé à une évolution favorable

des concentrations plasmatiques de la protéine S-100B,

d’une issue favorable de l’ACR. Ce résultat apparaît tout

à fait en accord avec l’étude de Hachimi-Idrissi et al.,

portant sur 57 patients, dont les résultats suggèrent qu’une

valeur-seuil de la concentration plasmatique de la protéine

S-100B de 0,70 μg/L pouvait être considérée comme

déterminante pour prédire la survie ou non du patient [16].

Chez les patients n’ayant pas survécu à l’arrêt cardiaque,

ni les concentrations sériques de protéine S-100B ni l’évo-

lution cinétique du biomarqueur jusqu’à H48 ne sont

apparues significativement différentes selon la nature du

Prote

´ine S-100B plasmatique et arre

ˆt cardiaque

S-100B à H0

Nombre de sujets/survivants

<0,80 µg/L

8/5

>0,80 µg/L

19/1

Evolution cinétique

de la S-100B

Nombre de sujets/survivants

décroissante

5/5

croissante

3/0

décroissante

11/1

croissante

8/0

Figure 3. Schéma de synthèse de l’évolution clinique des sujets

ayant eu un arrêt cardiorespiratoire en fonction de la concentra-

tion sérique de la protéine S-100B à H0 et de sa cinétique

d’évolution.

Ann Biol Clin, vol. 68, n

o

1, janvier-fe

´vrier 2010 37

6

6

1

/

6

100%