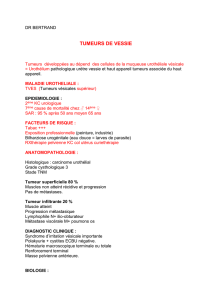

Tumeurs urothéliales de vessie

TUMEURS UROTHELIALES DE VESSIE

I – DIAGNOSTIC

1 - DIAGNOSTIC PRECOCE ET DEPISTAGE DES TUMEURS DE VESSIE

La reconnaissance des symptômes précoces de tumeurs de vessie est la condition

d'une amélioration du pronostic lié à cette maladie. Tout patient présentant une

hématurie macroscopique

ou une

hématurie microscopique associée à des

troubles mictionnels

doit faire l'objet d'un examen médical et d'une consultation

auprès d'un urologue à la recherche d'une tumeur de vessie. Concernant

l'hématurie microscopique asymptomatique, seuls les patients à risque

(professions exposées, tabagisme, âge supérieur à 50 ans) avec une hématurie

microscopique permanente devront faire l'objet d'un examen systématique par

un urologue. Egalement, devront être adressés à l’urologue les patients

présentant des symptômes irritatifs sans étiologie évidente ainsi que les

patients présentant une infection urinaire récidivante. Le dépistage de masse

chez les patients asymptomatiques n'est pas recommandé. Par contre, un

dépistage individuel est souhaitable pour les populations exposées aux

carcinogènes.

2 - DIAGNOSTIC POSITIF

A - Examens indispensables :

Enquête sur les facteurs prédisposants (dérivés des amines aromatiques,

goudron de houille, hydrolyse de l'aluminium, tabac). Une suspicion d'origine

professionnelle doit entraîner une déclaration au médecin inspecteur

régional du travail, à la direction régionale du travail et de l'emploi.

Cystoscopie avec description de la tumeur : localisation, taille, aspect,

nombre, (une cartographie doit figurer dans le dossier, cf. exemple de

fiche)

B - Examens optionnels

L'échographie de l’appareil urinaire

a – Intérêt

1

er

examen à réaliser dans le bilan d'une hématurie, elle permet d'éliminer une

tumeur rénale et d'objectiver une anomalie pariétale vésicale.

b - Techniques et résultats : Plusieurs techniques peuvent être utilisées :

b.1 – L'échographie par voie sus-pubienne, réalisée vessie pleine mais non

distendue.

b.1.1 - Détection tumorale

La sensibilité de l'échographie varie de 61 à 84 % pour les tumeurs polypoïdes

de plus de 5 mm.

Typiquement, il s’agit d’une masse d'échogénéicité moyenne à intense, attachée

à la paroi qui elle, est hyperéchogène.

Les caillots peuvent poser un problème diagnostic mais sont souvent mobiles

aux changements de position.

b.1.2 - Extension locale

L’échographie sus-pubienne ne permet pas de distinguer les différentes

couches de la paroi et donc le degré précis d’infiltration.

L’envahissement de la graisse ne peut être affirmé que si la masse se prolonge

hors des parois de la vessie.

Pour la recherche d'adénopathies pelviennes et l’appréciation de l’extension aux

organes de voisinage, l’échographie est peu performante.

b.1.3 - Etude du haut appareil urinaire

Une urétéro-hydronéphrose témoigne d'une tumeur infiltrante.

b.2 - Echographie endorectale et endovaginale

Elle peut être contributive pour l’analyse du trigone et du col vésical.

L'ECBU

L'UIV a été remplacée par l'uro-scanner

La TDM avec acquisition matricielle en coupes millimétriques ou infra-

millimétriques replace actuellement l'UIV pour le diagnostic et le bilan

d'extension des tumeurs vésicales. Elle permet des reconstructions 2D, 3D et

des projections en "maximum intensité projection" avec effet urographique. Elle

permet d'explorer tout l'appareil urinaire.

Technique :

Les coupes débutent au niveau du diaphragme et s’étendent à la symphyse

pubienne. La vessie doit être en réplétion mais non distendue (ne pas uriner 1 h

avant l’examen). Il ne faut pas réaliser de préparation digestive.

Plusieurs protocoles d’exploration ont été décrits.

Les 2 principaux sont :

Protocole classique avec 3 passages : sans injection, temps

néphrographique (100 à 120 s) et temps tardif (au minimum 4 mn) pour obtenir

une opacification la plus complète possible de l’appareil urinaire. Cette acquisition

tardive est fondamentale.

100 ml à 150 ml de produit de contraste iodé non ionique (300 mg d’iode/ml)

doivent être injectés avec un débit de 2 à 4 ml/sec.

Une acquisition artérielle à la phase cortico-médullaire peut être rajoutée en

particulier dans un bilan d’hématurie.

Protocole d’injection biphasique (protocole avec «split-bolus»)

Il permet de diminuer l’irradiation en réalisant dans le même temps l’acquisition

néphrographique et tardive : injection de 80 ml de produit de contraste puis

après 5 à 6 mn injection de 60ml.

Amélioration de l’opacification avec hyperhydratation orale (1 l d’eau 20 à 60 mn

avant), intraveineuse (sérum physiologique 500 ml avant et pendant TDM) ou

injection de Furosémide 20 mg immédiatement ou dans les minutes qui précédent

l’injection (sauf CI : allergie aux sulfamides, oligoanurie, troubles

hydroélectrolytiques graves).

Résultats :

La tumeur de vessie peut se présenter comme un syndrome de masse localisé,

une zone d’épaississement pariétal, plus rarement un épaississement diffus de la

paroi vésicale. Il existe des faux négatifs surtout si la lésion est de petite taille

(inférieure à 5 mm) ou si elle siège au niveau de la base de la vessie à proximité

de la prostate et de l’urèthre. Un scanner normal ne dispense pas de cystoscopie.

La taille minimale de détection est le plus souvent de 1 cm. La tumeur se

rehausse plus vite que la paroi vésicale. Pour certains auteurs, il faut réaliser en

plus du protocole classique un temps précoce après injection (60 à 80 s). Les

faux positifs sont également possibles en particulier après traitements locaux ou

après biopsie. Il faut attendre au moins 1 semaine entre la biopsie et le scanner.

L'IRM

Du fait d'une résolution en contraste supérieure, l'IRM apparaît

actuellement supérieure au scanner pour la détection tumorale, l'appréciation de

l'infiltration musculeuse et de l'extension extra-vésicale.

Sur le plan technique

Coupes axiales T2, frontales ou sagittales T2 en fonction de la localisation

tumorale.

Coupes axiales T1 sans et après injection de chélate de Gadolinium, idéalement

en injection dynamique (toutes les 30 sec pendant 5 mn) et en saturation de

graisse.

Des séquences spécifiques d’uro-IRM peuvent être réalisées (pondérées T2 ou

T1 après injection).

Sur le plan diagnostic

A l’état normal : la paroi vésicale est hypo-intense en pondération T2. Sur les

séquences T1 dynamiques, la muqueuse et la sous-muqueuse se rehaussent

précocement alors que la musculeuse reste hypointense.

Ces caractéristiques permettent d’apprécier en IRM le degré d’infiltration.

En pondération T1, la tumeur a un signal intermédiaire identique à la paroi, elle se

rehausse précocement après injection.

En pondération T2, elle est souvent bien identifiée (signal tumoral inférieur à

l’urine et supérieur à l’hyposignal de la paroi vésicale).

Une petite lésion de moins de 1 cm peut passer inaperçue.

Cytologie urinaire

La cytologie urinaire, méthode simple, peu coûteuse, facile à répéter, a démontré

son efficacité dans le diagnostic et surtout la surveillance des tumeurs

urothéliales de haut grade. Elle permet de détecter des lésions mal visibles en

cystoscopie.

Les différents types de prélèvements sont la miction en évitant la première

miction matinale, le sondage vésical, le lavage vésical et uréthral (éventuellement

après cystectomie) et le brossage sélectif. La technique, à partir d'urines

fraîches, sans conservateur est la méthode de choix mais elle doit être faite le

plus rapidement possible. L'attente, aussi courte soit-elle, doit se faire au

réfrigérateur à 4° C (maximum 24 heures). Si le délai d'acheminement est plus

long, une pré-fixation avec de la formaline ou par addition à l'urine d'une

quantité égale de formol à 10 % ou d'alcool éthylique à 50 % est indispensable.

Pour le brossage, la brosse est immergée dans 1 ml maximum de sérum

physiologique et adressée rapidement au Laboratoire. La prescription d'une

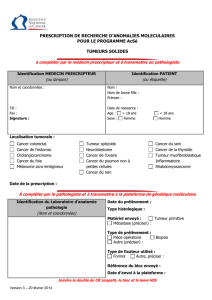

cytologie urinaire nécessite une fiche de renseignements relativement précise

destinée au Cytologiste.

Les résultats de l'examen cytologique doivent être interprétés différemment

selon que l'on se place en termes de suspicion de tumeur, de tumeur connue ou de

surveillance d'une pathologie urothéliale connue. Dans le cas où une tumeur est

suspectée, si l'ensemble des examens est négatif (échographie, Uro-TDM,

cystoscopie et cytologie), il est possible d'éliminer de manière formelle une

pathologie tumorale urothéliale. Si les examens sont discordants (cytologie

douteuse ou suspecte et le reste des examens négatifs), la prudence impose de

répéter les cytologies au besoin en effectuant des cytologies urétérales et

vésicales séparées et le cas échéant, de multiplier les biopsies vésicales. Dans le

cas où la tumeur est connue ou s'il s'agit d'une surveillance de la pathologie

urothéliale, la négativité de la cytologie en présence d'une tumeur n'apporte que

peu d'intérêt. En revanche, une cytologie positive permet de préciser la nature

urothéliale ou non de la tumeur et s'il s'agit d'une tumeur urothéliale de haut ou

de bas grade. Elle peut inciter à pratiquer des biopsies à distance de la tumeur

visible.

3 - DIAGNOSTIC D’EXTENSION AVANT LA RESECTION

A - Examens indispensables

Examen physique avec touchers pelviens

B - Examens optionnels d’imagerie

Ces examens apportent peu avant la résection. Ils n’ont de valeur que pour

apprécier l’extension avant la résection si on suspecte une tumeur infiltrante. Ils

seront essentiellement demandés en présence d'une tumeur infiltrante ou

lorsqu'une cystectomie est envisagée.

TDM (thoraco-abdomino)-pelvien

a – Extension locale

La fiabilité du scanner dans le bilan d’extension local est limitée, évaluée de 40 à

60%.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%