La Pseudo Peste Aviaire : un fléau pour les pays en voie de

Ecocongo • 1

Agriculture

La Pseudo Peste Aviaire : un éau pour les pays

en voie de développement

Mots clés :volaille, poules, poulet de chair, pseudo peste, maladie de Newcastle

Quelles sont les espèces sensibles ? Les signes cliniques ? Quelle est la situation en Afrique ? Comment prévenir et contrô-

ler la maladie ? Quelles recommandations faut-il suivre ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce éau pour les pays en voie de

développement.

La pseudo peste aviaire ou maladie de Newcastle est probablement à l’échelle mondiale la maladie aviaire la

plus meurtrière. Le recours presque universel à la vaccination démontre la distribution mondiale de la maladie.

À présent pratiquement endiguée, elle a coûté très cher : 3 millions de volailles abattues, des millions d’œufs

et de poussins… sans oublier le dommage économique du secteur.

Auteur(s) : Alain Huart et collaborateurs

Date de publication : 2004

Catégorie(s) : Élevage et pêche

Province(s) : Kinshasa • Bandundu • Équateur • Province Orientale • Nord-Kivu • Sud-Kivu •

Maniema • Katanga • Kasaï-Oriental • Kasaï-Occidental • Bas-Congo

Partenaire(s) : Centre agronomique et Vétérinaire tropical de Kinshasa

Nombre de pages : 6

Identication : F-EP-A5-12

Prologue

La peste aviaire est à présent pratiquement

endiguée, et les opérations de repeuplement

des exploitations avicoles peuvent com-

mencer. Mais l’épidémie a coûté du sang,

de la sueur et des larmes. Plus de 3 mil-

lions de volailles ont dû être mises à mort

et détruites (plus encore plusieurs millions

de poussins d’un jour et d’œufs à couver, en

conséquence de l’interdiction de transport).

Le coût direct global de l’opération avoisine

les 20 millions d’euros (sans tenir compte du

dommage économique subi par le secteur).

Extrait du bulletin de l’Agence Fédérale

pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AFSCA -Juillet 2003.

Introduction & terminologie

La pseudo peste aviaire ou maladie de

Newcastle est probablement à l’échelle

mondiale, la maladie aviaire la plus meur-

trière. Les premières épizooties ont été

formellement reconnues et reportées en

1926 à Java, Indonésie (Kraneveld 1926) et

à Newcastle-upon-Tyne, en Grande Bretagne

(Doyle 1927). Doyle nomma la maladie

« Maladie de Newcastle » suivant la localisa-

tion géographique des premières épizooties

en Grande Bretagne.

Avec le développement de la virologie et

des nouvelles techniques de propagation et

d’identication des virus, il devint évident

que plusieurs autres pathologies virales

étaient causées par des virus très proches du

virus de la maladie de Newcastle notamment

pneumœncéphalite (Beach 1944) (Hitchner

& Johnson, 1947) (Asplin, 1952).

Une épizootie : apparition brusque d’une

maladie transmissible au sein d’une popu-

lation animale donnée dans une zone géo-

graphique bien délimitée. Elle peut sévir sur

une courte durée ou s’échelonner sur plu-

sieurs années.

Une panzootie : enzooties (épidémies) très

étendues dans le temps et dans l’espace.

Distribution

Le recours presque universel à la vaccination

dans les élevages industriels démontre à suf-

sance la distribution mondiale de la mala-

die sous les formes enzootique et épizoo-

tique, à l’exception de l’Océanie qui semble

être exempte de la Pseudo peste aviaire.

Alexander D. J. (1988) considère que le

monde a connu trois « panzooties » depuis

la première identication de la maladie : la

première en Asie (Doyle 1935), la seconde

panzootie est partie du Moyen Orient vers n

1960 ; il est bon de noter le développement

fulgurant que con naît l’aviculture entre ces

deux panzooties ; dans beaucoup de pays,

la basse cour familiale et les petits établis-

sements de villages se transforment en une

aviculture de rapport ou mieux en agro-

industries caractérisées par d’importants

échanges internationaux.

Le virus responsable de cette seconde pan-

zootie apparaît comme lié aux mouvements

commerciaux des psittacidés, le transport

aérien ayant joué un rôle déterminant dans

la dissémination. Il est actuellement établi

qu’une maladie très proche de la forme neu-

rotropique des volailles mais non accompa-

gnée de signes respiratoires a sévi au Moyen

Orient vers la n des années 1970 (Kaleta

et al., 1985). Vers 1981, elle a atteint

l’Europe (Bianciori & Fiorini 1981) et s’est

répandue rapidement dans tous les conti-

2 • Ecocongo

Agriculture

nents comme une conséquence des contacts

entre volailles de compétition lors des foires

et divers concours.

En 1984, la Grande Bretagne connut 20 épi-

zooties dans des lots de volailles non vac-

cinés ayant consommé des aliments conta-

minés par des pigeons infectés. (Alexander

et al., 1985). Au niveau de la sous région

de l’Afrique australe et particulièrement

la RSA, une variante sauvage de la pseudo

peste aviaire (souche vélogénique) a frappé

en 1993 causant des pertes chiffrées à 80 %

du cheptel de poulets de chair. Les fermes

commerciales de ponte connurent jusqu’à

40 % de chute de ponte. Un nouveau passage

moins dévastateur fut signalé en 1998 mais

la souche vélogénique sauvage n’est tou-

jours pas sous contrôle et peut frapper à tout

moment. (Anon).

La conséquence directe d’une telle catas-

trophe c’est aussi l’impossibilité d’ expor-

ter les produits avicoles allant des œufs de

table, œufs fécondés, poussins d’un jour,

poulets de chair jusqu’ à la viande d’au-

truche qui jusque là constituait presque une

exclusivité sous régionale RSA, Botswana,

Zimbabwe…

Plus près de nous, au Nigeria, en Afrique de

l’Ouest, les espèces exotiques et autoch-

tones de volailles sont élevées dans les

milieux urbains et ruraux. On compte envi-

ron 30 millions de volailles exotiques (impor-

tées) et on estime à 120 millions l’effectif

des poules villageoises dont 85,5 % dans le

Nord et 14,5 % dans le Sud du pays.

La Pseudo peste aviaire constitue l’une des

principales causes de mortalités de volaille

sous les formes vélogeniques pour les souches

locales et mésogéniques pour les souches

exotiques. (Adu 1987, Nawathe et al., 1981,

Onunkwo & Momoh 1981).

Entre 1981 et 1989, 11 à 82 épisodes de la

pseudo peste aviaire furent reportés dans

différents États par l’Institut National de

Recherche Vétérinaire, avec une mortalité

estimée à 75 % du cheptel concerné.

Au Soudan, le premier passage d’une épizoo-

tie de PPA date de 1951 (Anon 1951). Depuis

les services vétérinaires signalent dans tous

leurs rapports l’existence de la PPA sous une

forme enzootique dans toutes les provinces.

Le virus a été isolé et identié lors de l’épi-

zootie de 1962 dans la Province de Khartoum

(Karrar & Mustapha 1964) ; la série noire va

se poursuivre avec plusieurs épisodes cau-

sant une mortalité de 81 % (Elobeid 1964,

Kassala 1969, Barakat et Kuku 1973).

En Ouganda, les premiers cas de PPA remon-

tent à 1955, au centre du pays. Il est inté-

ressant de noter que du point de vue épi-

démiologique, les cas de PPA sont identiés

à Mombassa en 1935, Nairobi Kenya 1939,

Soudan 1951, Nigéria 1952. Il est donc pro-

bable que le virus ait atteint l’Afrique proba-

blement par les ports maritimes de Mombassa

(pour l’Afrique de l’Est) et par les grands

ports de la Côte Ouest pour se répandre par

la suite dans les régions du Centre.

En RDC, la maladie de Newcastle est connue

depuis les années 1940, les rapports des ser-

vices vétérinaires de l’ancienne province

du Katanga font état des pertes énormes

causées par cette maladie depuis 1950,

(Dr Eyanga E. 1990).

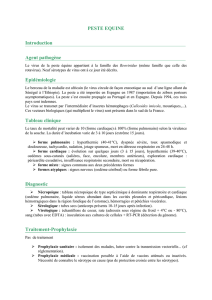

Étiologie

Les membres de la famille des « PARAMYXO-

VIRIDAE » sont des virus ou micro-orga-

nismes constitués essentiellement d’un

acide nucléique (l’acide ribonucléique : ARN)

entouré d’une capside ou coque protéique

et sont des parasites intracellulaires obliga-

toires.

La famille comprend plusieurs genres.

Les « morbillivirus » (peste bovine), les

« pneumovirus » (rhinotrachéite de la dinde

et le syndrome de la grosse tête des poules)

et les « paramyxovirus » (Newcastle, para

inuenza aviaire agent de la grippe du

poulet). De ce dernier genre, on distingue

9 groupes sérologiques classés de type 1 à

type 9 en abrégé PMV1 à PMV 9 (Alexander

1986). De ces sérotypes, le NDV (PMV1)

demeure l’agent pathogène le plus impor-

tant en aviculture.

Espèces sensibles

Une étude de Kaleta et Baldauf (1988)

a établi qu’en plus des espèces aviaires

domestiques (poules, canards,oies,dindes et

pigeons) l’ infection soit naturelle ou expéri-

mentale a déjà été démontrée sur au moins

236 espèces appartenant à 27 ordres du total

des 50 ordres d’oiseaux connus. Malgré le

polymorphisme qui caractérise la symptoma-

tologie de la PPA, ces auteurs ont tenté de

classier les espèces selon l’ ordre de sensi-

bilité suivant :

Très sensibles, les Phasianidae (poule

domestique), Psittacidae (perroquets)

Sthruthioniformes (autruchés) et les colum-

bidae (pigeons et colombes).

Sensibilité moyenne, Spheniscidae (pin-

gouins), Falconidae (faucons), Acciptridae

(aigles), Passeridae (passereaux et oiseaux

chanteurs).

Faible sensibilité, Anatidae (palmipèdes

aquatiques).

Il est intéressant de noter que les espèces

aquatiques sont les moins sensibles tandis

que les plus sensibles se recrutent parmi les

oiseaux à comportement grégaire formant

des troupeaux temporaires, saisonniers ou

permanents.

Classication

La seule classication des souches de virus

de la pseudo peste aviaire faite à ce jour

repose sur le groupage des isolats de même

niveau pathogénique ou encore selon la

contagiosité (virus à évolution enzootique

ou épizootique). C’est ainsi que par conve-

nance, les chercheurs ont groupé les souches

de PPA en type : vélogénique, mésogénique

et lentogénique, selon le temps nécessaire

pour tuer des embryons de poules après une

inoculation allantoïdienne, soit respective-

ment, moins de 60 heures (vélo), 60 à 90

heures (méso) et plus de 90 heures (lento).

Les valeurs obtenues donnent une précieuse

indication sur le niveau de virulence de la

maladie induite (soit une haute, moyenne et

faible virulence).

Pathogénie

La pathogenèse est en général détermi-

née par la souche virale aussi bien que par

la sensibilité de l’hôte. La race, la dose, la

voie d’infection, l’âge et les conditions du

milieu peuvent fortement inuencer le cours

de la maladie. Ainsi, les palmipèdes (oies et

canards) manifestent peu ou pas de signes

cliniques même pour des souches mortelles

pour les poules.

En général, les poussins présenteront une

réaction aiguë et éventuellement une mort

Ecocongo • 3

Agriculture

subite sans signe clinique en présence d’une

souche sauvage pendant que les oiseaux plus

âgés présenteront toutes les nuances du

tableau symptomatique de la pseudo peste

aviaire. Par contre, la race et la souche

génétique des oiseaux n’ont pas d’effet du

point de vue de la pathogénie.

Les voies naturelles d’infection (intra-

nasale, orale et oculaire) semblent exa-

cerber la nature respiratoire de la maladie

(Beard & Easterday 1967), pendant que la

voie parentérale (IM, IV, intracérébrale) tend

à développer les signes nerveux (Beard &

Hanson 1984).

Le polymorphisme clinique, comme nous

venons de le voir, est un caractère impor-

tant : l’affection présente différents aspects

d’un oiseau à l’autre, d’un élevage à l’autre,

d’une épizootie à l’autre. Les lésions sont

également polymorphes. C’est ainsi que la

maladie a connu plusieurs dénominations

(Pseudo-peste aviaire, pseudovogel-pest,

Atypische Geugelpest, Peste aviaire, avian

distemper, Ranikhet disease…).

Signes cliniques, morbidité,

mortalité

Dans une tentative de simplication et de

division de matières selon les différentes

formes pathogéniques et sur la base des

signes cliniques observés sur les poules,

Beard & Hanson (1984) en sont arrivé au

regroupement ou classication des formes

suivantes :

La forme de Doyle (Doyle 1927) : Infection

létale, aiguë qui atteint tous les âges, carac-

térisée par des lésions hémorragiques du

tractus intestinal d’où la dénomination « PPA

vélogénique et viscérotropique ou VVND ».

La forme de Beach (Beach 1942) : Infection

aiguë, souvent mortelle pour les poussins de

tous âges, caractérisée par des signes respi-

ratoires et neurologiques « PPA vélogénique

et neurotropique ou NVND ».

La forme de Baudette (Baudette & Black

1946) : Infection moins pathogénique, mor-

talité uniquement chez les jeunes poussins ;

les virus causant cette forme peuvent être

utilisés comme « vaccins vivants secon-

daires ».

La forme de Hitchner (Hitchner & Johnson

1948) : Cette forme est caractérisée par une

infection respiratoire frustre et inapparente.

Les virus de ce groupe sont généralement

utilisés comme « vaccins vivants ». C’est une

forme entérique asymptomatique localisée

essentiellement dans le tube digestif.

En dehors de cette classication, il faut rap-

peler que la sévérité de l’infection peut être

fortement inuencée par l’espèce hôte, le

bilan immunitaire de l’hôte, l’exacerbation

par des germes opportunistes, le stress envi-

ronnemental, la voie d’infection. La magni-

tude et la durée de la dose infectante

inuenceront fortement la vitesse d’incu-

bation, l’apparition des premiers signes cli-

niques, la morbidité et la mortalité.

Pour les souches extrêmement virulentes,

la maladie apparaîtra soudainement avec

une forte mortalité sans signes cliniques.

Pour le pathotype vélogénique et viscéro-

tropique, les signes cliniques commencent

par la torpeur, abattement, respiration hale-

tante, faiblesse, prostration et mort.

Au cours de la panzootie causée par ce type

de virus en 1970-1973, la maladie a évolué

sous sa forme respiratoire sévère dans cer-

tains pays (Grande Bretagne et Irlande du

Nord) tandis que ces signes étaient absents

dans d’autres pays (McFerran & McCracken

1988).

Ce type viral peut causer aussi l’œdème

facial, une diarrhée verdâtre pour les oiseaux

ayant échappé à la mort précoce, et peu

avant la mort, on observe un tremblement

musculaire, le torticolis, la paralysie des

pattes et des ailes, l’opisthotonos accom-

pagnés d’une mortalité qui peut atteindre

100 % du troupeau sensible.

La forme vélogénique et neurotropique a été

rapportée très souvent aux États-Unis, dans

des lots de poussins frappés soudainement

par un accès respiratoire sévère suivi un ou

deux jours après par des signes nerveux.

On peut observer une chute dramatique

de la ponte mais la diarrhée est souvent

absente. La morbidité peut atteindre 100 %,

mais la mortalité est faible quoique pouvant

atteindre 50 % chez les poules adultes et

100 % chez les poussins.

La forme « mésogénique » de la pseudo peste

aviaire, qui comprend les vaccins viraux

Roakin, Mukteswar, Komarov et H provoque

généralement une maladie respiratoire en

présence d’ une souche sauvage. Chez les

adultes, on observe une importante chute de

ponte qui peut durer plusieurs semaines et

la qualité des œufs est médiocre. Les signes

nerveux peuvent apparaître, mais pas sou-

vent. Cependant chez les jeunes oiseaux

complètement sensibles, on peut observer

des signes respiratoires sévères.

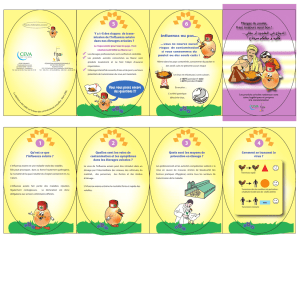

Quelle est la situation

de la P.P.A. en Afrique ?

En général, dans beaucoup de pays en déve-

loppement et en particulier dans les pays

africains, de la zone tropicale et australe,

du Sénégal, Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud

en passant par l’Afrique Centrale et l’Afrique

de l’Est (RDC, Kenya, Ouganda, Éthiopie…),

la typologie des élevages avicoles est pra-

tiquement semblable. Malgré le niveau dif-

férent de développement des lières avi-

coles en Afrique du Sud, Égypte, Nigeria,

Zimbabwe, Kenya, on retrouve de façon

constante la classication suivante :

L’élevage traditionnel villageois

Les volailles sont élevées en liberté et ne

font l’objet d’aucun soin particulier ni sur le

plan zootechnique (alimentation, utilisation

des souches améliorées), ni sur le plan des

intrants vétérinaires (vaccins, médicaments,

etc.). La maladie de Newcastle se dispute la

vedette avec la pathologie parasitaire.

L’élevage artisanal (ou élevage tradition-

nel amélioré)

Dans cette catégorie, on retrouve des éle-

veurs qui apportent des améliorations

techniques (recours aux races et souches

améliorées) ; l’apport de compléments ali-

mentaires, amélioration de l’habitat (éle-

vage en enclos) ; amélioration sanitaire (vac-

cinations et traitements antiparasitaires,

antibiotiques et vitamines), la situation sani-

taire générale est mauvaise sinon pire. En

effet, aux parasitoses internes et externes

s’ajoutent de multiples affections liées aux

carences nutritionnelles du fait de l’utilisa-

tion de souches à croissance rapide et donc

beaucoup plus exigeantes que les races

locales. (J. Domenech, B.Sanogo, E. Couacy,

1989) (E. Eyanga 1990).

Sur le plan de la pathologie infectieuse, les

vaccinations (PPA, Gumboro, variole..) ne

sont pas toujours correctement réalisées.

Les erreurs techniques les plus fréquentes

sont la mauvaise conservation des vaccins,

la mauvaise utilisation, le stress des animaux

au moment de la vaccination. La consé-

4 • Ecocongo

Agriculture

quence logique de cette situation, c’est la

protection vaccinale limitée et la concentra-

tion d’animaux en état de faible résistance

qui explique le fait que certaines maladies

sévissent avec une acuité extrême.

L’élevage industriel

L’élevage industriel est caractérisé par

l’intensication et la concentration des

ressources : élevage de bandes de plusieurs

milliers de poulets ou de poules pondeuses

dans des bâtiments fortement mécanisés

et à environnement contrôlé (ventilation,

climatisation). L’élevage industriel recourt

aux souches génétiquement performantes,

à une alimentation adaptée et une conduite

d’élevage et une prophylaxie contraignante.

La situation sanitaire et le statut immuni-

taire des oiseaux sont naturellement diffé-

rents des précédentes formes d’élevage.

Dans les élevages traditionnels, en l’absence

de toute mesure de prophylaxie, la maladie

de Newcastle constitue un véritable éau.

L’extension de la maladie à de nombreuses

régions, voire à la totalité des pays en

période d’épizootie et les forts taux de mor-

talité enregistrés (80 à 100 %) dans les formes

aiguës et suraiguës, les retards de croissance

et les mauvais indices de consommation chez

les poules pondeuses font d’elle la princi-

pale cause des pertes économiques de cette

lière de la production animale.

Comme dans les autres zones géographiques,

le diagnostic des formes aiguë et suraiguë se

fait sur base des données épizootologiques

et sur base des formes caractéristiques de la

maladie : haute contagiosité, atteintes des

gallinacés de tout âge, les symptômes de

type septicémiques avec troubles nerveux,

respiratoires et digestifs ; l’évolution rapide

dans le temps et l’espace, la mortalité éle-

vée et la conrmation par les lésions décou-

vertes à l’autopsie.

Résumé de l’épidémiologie de la Pseudo Peste Aviaire

La maladie sévit sous forme épizootique en

saison sèche (décembre-avril) en zone sahé-

lienne où probablement, les facteurs clima-

tiques (air sec et poussiéreux, température

de nuit basse : c’est l’harmattan) favorise-

raient la dissémination du virus qui est du

reste bien résistant dans le milieu extérieur.

En RDC, et dans la zone intertropicale en

général, la maladie sévit pendant la petite

saison sèche (janvier-février) et pendant la

grande saison sèche juin-août, pour l’hémis-

phère sud et décembre-février dans l’hémis-

phère Nord.

Prévention et contrôle

Les mesures de prévention de la PPA doivent

être appliquées à différents niveaux :

Au niveau international : Le caractère in-

ternational et multinational de l’industrie

avicole montre qu’il y a un besoin d’échange

non seulement des produits de consomma-

tion mais aussi de matériel génétique avec

des contraintes prophylactiques liées à ce

type d’échange. La prévention au niveau in-

ternational sera donc basée sur l’obligation

Ecocongo • 5

Agriculture

de déclarer à l’O.I.E. (Ofce International des Epizooties) des maladies épizootiques aussitôt

qu’elles sont identiées.

Au niveau national : L’organisation de la prophylaxie sera orientée vers la prévention de

l’ introduction d’agents pathogènes et une réglementation limitant la propagation à l’inté-

rieur du pays sous forme de mesures restrictives d’importation de produits avicoles (œufs de

consommation, œufs fécondés et volailles vivantes). Ces mesures varient selon le niveau ou

l’état sanitaire du pays exportateur et du pays importateur notamment la mise en quarantaine

des oiseaux exotiques élevés en cages.

Au niveau régional : Quelques pays ont adopté des mesures d’estampillage et d’éradication

avec abattage obligatoire des volailles atteintes ainsi que la destruction des produits contami-

nés. De telles mesures comprennent généralement la restriction de circulation et commerce

de volaille à l’intérieur d’un espace délimité autour de la source de l’épizootie. Certains pays

ordonnent une vaccination préventive même en absence de maladie, pendant que d’autres

recourent plutôt à une « vaccination circonscrite » en vue d’établir une zone tampon autour

de l’épicentre de l’épizootie.

Cas de l’Union Européenne : Une politique de non-vaccination est applicable aux zoonoses

telles que la èvre aphteuse, la peste porcine et la peste aviaire ; en effet, l’isolation du

virus par les assainissements est pratiquement la seule manière d’empêcher la propagation

de l’épidémie, à l’exception des espèces rares des parcs zoologiques, pour lesquelles une

vaccination ciblée est autorisée en cas de nécessité avérée.

De plus en plus fréquemment se pose la question de savoir si cette politique d’assainissement

– la mise à mort et la destruction de grands nombre d’animaux est acceptable sur le plan

social et éthique (en raison notamment des énormes pertes économiques et de la souffrance

humaine qu’elle entraîne), et si la politique de non vaccination ne devrait pas être revue dans

le sens de la possibilité d’ effectuer une vaccination ciblée d’espèces rares et la vaccination

des poules des particuliers, vivant à proximité des foyers d’inuenza aviaire ou enn une vac-

cination générale ou ciblée dans les exploitations avicoles professionnelles.

Higgins et Shortridge (1988) insistent beaucoup sur la nécessité de mise en place des légis-

lations nationales « sur mesure » et attirent l’attention sur l’application de mesures dogma-

tiques et universelles qui ne tiendraient pas compte du contexte social, économique et clima-

tique de différents pays.

Prévention et contrôle à l’échelle

de la ferme

L’infection et la propagation du virus de

la PPA au niveau de la ferme dépendent

étroitement des conditions d’élevage et du

niveau de biosécurité en application dans la

ferme. (voir aussi l’article sur la biosécurité :

échelles conceptuelle, structurelle et opéra-

tionnelle).

On n’insistera pas assez sur le fait que les

mouvements du personnel, visiteurs et ser-

vices extérieurs : équipe de prélèvement

et vaccination, inséminateurs, vétérinaires

sont inévitables, mais doivent être consi-

dérés comme la méthode ou la voie la plus

probable de dissémination des enzooties et

épizooties et que les mesures fondamentales

de désinfection du matériel, changement

de tenues, douches entre les visites de lots

devraient faire l’objet d’une large diffusion

et application.

Autocontrôle, traçabilité et notication

obligatoire

Dans les fermes atteintes par la PPA, le per-

sonnel et les propriétaires devraient être

conscients de leur responsabilité vis-à-vis

de toute l’industrie avicole et s’assurer qu’

ils ont pris sufsamment de précautions et

mesures pour contenir le risque de dissé-

mination au niveau le plus bas. En effet,

l’implication des opérateurs dans le contrôle

des animaux et des produits dont ils ont en

charge la gestion et la responsabilité de

sécurité est primordiale. Même dans les ré-

gions où les mesures d’abattage ne sont pas

appliquées, la dépopulation doit être sérieu-

sement considérée.

La plupart des pays ayant une réglementa-

tion de marquage (estampillage) font géné-

ralement appliquer des réglementations sur

l’élimination des poules mortes, les produits

contaminés, les œufs, la ente soit par

enfouissement soit encore par incinération.

Après, les installations doivent être soigneu-

sement nettoyées, désinfectées et si possible

laissées sous vide sanitaire pendant plusieurs

semaines avant toute nouvelle repopulation.

Normalement la vaccination contre la mala-

die de Newcastle assure une stimulation

d’une réponse immunitaire qui empêche

l’infection ou la réplication du virus. Mais

en réalité, la vaccination ne protège les

volailles que contre les plus graves lésions

(conséquences) provoquées par le virus, tan-

6

6

1

/

6

100%