Manoir Mauvide-Genest Quand cuisine rime avec médecine Les

Manoir Mauvide-Genest ©2010

1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0

Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com

1

Manoir Mauvide-Genest

Quand cuisine rime avec médecine

Les jardins en Nouvelle-France

Samuel de Champlain fut le premier à planter un potager en Nouvelle-France.

En 1608, il fit aménager des jardins près de son habitation de Québec. Dans ses

écrits, il nous informe que ceux-ci sont : « bien garnis d’herbes potagères de

toutes sortes, avec de forts beau bled d’inde, et du froment, seigle et orge, qu’on

avoit semé et des vignes que j’y avois fait planter durant mon yvernement »

1

Les colons qui s’établirent sur les rives du fleuve Saint-

Laurent organisèrent aussi des potagers près de leur maison

afin de pouvoir y produire tous les légumes nécessaires à

leur alimentation. Les communautés religieuses telles que

les Jésuites, les Ursulines et les Augustines entretenaient

également de grands jardins composés de potagers, de vergers et de jardins de

plantes médicinales. Elles embauchaient des

jardiniers expérimentés afin d’assurer une production

suffisante de fruits et légumes pour nourrir tous leurs

personnels, leurs malades ou leurs élèves.

Les membres de la bourgeoisie ou de la noblesse,

tel que Jean Mauvide, possédaient aussi des jardins. Jean Mauvide fut le

seigneur d’une partie de l’île d’Orléans a la fin du Régime français. Il se fit

construire un grand manoir dans la paroisse de St-Jean en 1733.

2

Près de sa

résidence, Jean Mauvide et sa femme Marie-Anne Genest devaient avoir fait

planter un grand potager, un verger et peut-être même un jardin de fleurs.

1

Œuvres, vol I, p. 156.

Manoir Mauvide-Genest ©2010

1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0

Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com

2

Les fruits et les légumes

On cultivait de nombreuses variétés de légumes et de fruits sous le Régime

français. Les légumes racines tels que les carottes, les radis, les panais, les

oignons, les navets, les betteraves et les topinambours sont les plus populaires

car ils se conservent durant tout l’hiver dans des caveaux à légumes. Les

légumineuses telles que les pois, les haricots et les gourganes occupent une

place de choix. Les habitants les font séchés et les utilisent pour faire des

soupes durant la saison froide. Par contre, les habitants ne sèment pas de

pommes de terre car ils n’apprécient par son goût. Ils plantent également des

légumes de courte conservation comme le concombre, la laitue, la chicorée dont

ils font des salades. La tomate et le piment sont cependant inconnus en

Nouvelle-France.

Dans les vergers, les colons récoltaient de nombreux fruits

dont les pommes, des prunes et des cerises Certaines

communautés religieuses entretenaient avec soin des

poiriers car ces derniers poussaient difficilement au Québec.

Parfois elles vendaient les surplus au marché lorsque les

récoltes étaient suffisamment abondantes.

Fruits communs et fruits exotiques

Les habitants des villes et des campagnes récoltaient les petits fruits de saisons

dans les sous-bois et les champs : fraises, framboises, mûres, bleuets,

amélanchiers, groseilles et atocas (canneberges). Beaucoup de fruits exotiques

étaient alors inconnus comme le kiwi, la banane et la mangue. Les abricots, les

raisins et les figues étaient importés de France sous la forme de fruits séchés.

D’autres fruits exotiques, plus dispendieux, étaient importés des Antilles par

bateau, par exemple les citrons, les oranges et les ananas. Cependant, seuls

les bourgeois et les nobles pouvaient se payer des fruits aussi rares.

3

3

AUDET, Bernard. Se nourrir au quotidien en Nouvelle-France. Québec, Les éditions GID, 2001, p. 94 à

127.

Manoir Mauvide-Genest ©2010

1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0

Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com

3

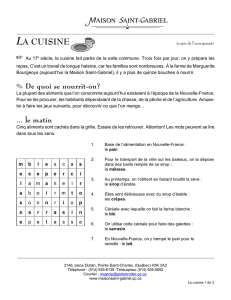

1. Complète le mot croisé suivant avec des noms de légumes:

4

2

1

2

5

1

6

3

4

3

5

6

Mots à l’horizontale :

1. Légume inconnu en Nouvelle-

France. Il est parfois vert, rouge ou

jaune.

2. Légume gros et rond dans la même

famille que la citrouille.

3. Légume racine que les habitants

n’appréciaient pas.

4. Légume racine blanc qui ressemble

à la carotte.

5. Petit légume racine rond, rouge et

blanc.

6. Fruit rouge que l’on considère aussi

comme un légume et qui n’était pas

connu en Nouvelle-France.

Mots à la verticale :

1. Légume long et vert.

2. Petit légume racine qui ressemble a

une patate et que les habitants

cultivaient en Nouvelle-France.

3. Légume racine qui fait pleurer

lorsqu’on le coupe.

4. Légume feuillu

vert avec

lequel on fait

des salades.

5. Légumineuse

en forme de

demi-lune.

6. Légume petit,

rond et vert.

Manoir Mauvide-Genest ©2010

1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0

Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com

4

2. Inscrit chaque fruit dans la bonne colonne selon qu’ils sont des fruits

sauvages des fruits cultivés, des fruits importés ou inconnus:

abricot, amélanchier, ananas, banane, atoca, bleuet, citron, figue, fraise,

framboise, groseille, kiwi, orange, mangue, mûre, poire, pomme, prune, raisin.

Fruits sauvages

Fruits cultivés

Fruits importés

Fruits inconnus

3. Complète les phrases suivantes :

a. En Nouvelle-France, on retrouvait surtout trois types de jardins : le

_______________ dans lequel on cultivait les légumes, le _______________

où l’on récoltait les fruits et le __________________________ qui était plus

rare.

b. ___________________________________ fut le premier à planter un jardin

en Nouvelle-France, dans la future ville de Québec.

c. Les __________________________________________ possédaient de

grands jardins comprenant un ________________, des _______________ et

un jardin de _________________________________________.

Manoir Mauvide-Genest ©2010

1451, Chemin Royal, St-Jean (Québec) G0A 3W0

Téléphone : 418 829 2630 Télécopieur : 418 829 0734 Courriel : info@manoirmauvidegenest.com

5

La médecine et la pharmacie en Nouvelle-France

Chirurgien, médecin ou apothicaire ?

Durant le régime français, les malades pouvaient se faire soigner dans

des hôpitaux tenus par des sœurs hospitalières comme les Augustines à

Québec ou les Sœurs Grises à Montréal. En ville, les personnes aisées

pouvaient se payer les services d’un médecin du roi.

Cependant il y avait très peu de médecins en Nouvelle-

France. Dans les régions, les habitants faisaient plutôt

appel à un chirurgien. Plus nombreux, les chirurgiens

exerçaient la médecine et parfois le métier d’apothicaire,

c’est-à-dire pharmacien.

Jean Mauvide était un chirurgien important qui a vécu entre 1701 et 1782.

Il s’occupa de soigner les habitants de Saint-Jean de l’île d’Orléans et des

villages avoisinants. Le plus souvent, il combattait les maladies à l’aide des

mêmes traitements utilisés en France à cette époque. Il pouvait aussi prescrire

différentes tisanes, des infusions, des poudres, des emplâtres (sorte de pâte que

l’on déposait sur le dos ou le ventre du malade), des onguents et des

gargarismes (liquide avec lequel on se rince la gorge).

Des remèdes à base de plantes…

Pour fabriquer ces remèdes, l’apothicaire ou le chirurgien

utilisaient surtout des plantes, parfois des produits à base d’animaux – comme

le castor - et rarement des produits chimiques, comme le mercure et le soufre.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%