La douleur : algie ou souffrance - Société Bioprogressive Ricketts

41

L’Orthodontie Bioprogressive - juin 2015

Adresse de correspondance : E-mail : [email protected]

À l’heure où les connaissances sur la psychologie de

la douleur sont devenues une actualité scientifi que,

le seul traitement médicamenteux peut paraître

insuffi sant. Soit parce qu’il ne traite pas la cause,

soit parce que la douleur est toujours associée à une

dimension psychologique. Le praticien qui s’imagine

ne traiter qu’un symptôme physique se fourvoie.

Dans cette approche thérapeutique il communique

déjà au patient le désir de ne pas se préoccuper de

sa souffrance. Il agit psychologiquement à son insu

(In-su).

Freud le premier, a invité les médecins à s’intéresser

non seulement au symptôme, mais à ce qui est dit de

celui-ci, afi n de rechercher la cause réelle du symp-

tôme : « vous avez mal, depuis quand, pourquoi,

comment ? Et à quoi nous renvoient les mots que

vous utilisez, votre langage est un code. »

L’odontologiste

dans son vécu clinique

Notre exercice, comme tout domaine médical nous a

confronté à la problématique de la douleur. Ayant par

ailleurs développé une compétence en psychologie

et en psychanalyse, nous avons dû évoluer de nos

connaissances de base vers une logique toujours plus

précise, obsédante, retournant, fouillant la logique

de la douleur, écoutant les patients. La douleur se

voudrait être un phénomène perceptif et traitable

techniquement, nous avons fi nalement découvert

un monde en soi, celui de l’humanité. Oui, la douleur

déborde largement sur le domaine de la souffrance,

et nous pourrions aujourd’hui énoncer : souffrir

c’est être humain. Nous espérons faire partager au

lecteur cette exploration étonnante de la douleur,

qui part d’un vécu négatif et peut si les circonstances

le permettent et si le praticien se situe de façon stric-

tement humaine, aboutir au franchissement d’une

étape de vie. En effet comme l’enseignent les philo-

sophes, il est des moments où l’homme doit renoncer

pour continuer, et ce renoncement peut se faire

dans la douleur. C’est exactement ce que signifi e le

terme proposé par FREUD : « la castration ». Douleur,

castration, renoncement, dépassement, voilà des

épreuves fondamentales de l’être, qui parfois se

ment à lui-même pour ne pas affronter ce moment

déterminant et le laisse dans un entre-deux insup-

portable. Derrière la douleur le patient cache une

vérité qu’il ne veut pas voir. Le praticien est-il alors un

gourou, un prêtre, un guide ? La tentation en serait

facile pour certaines personnes avides de pouvoir sur

l’autre. Ce qui nous sauve, c’est de savoir gérer cette

relation à mi-chemin entre le corps et la psyché, sans

être un « psy » ou un « sage », mais un praticien qui

La douleur :

algie ou souffrance ?

M.G. CHOUKROUN

Résumé

L’auteur propose de nommer « algie » les approches physiques de la douleur « l’algo-

thérapie » son traitement. Il présente l’aspect humain dit subjectif de la douleur c’est-à-

dire la « souffrance » et sa prise en charge selon les aspects les plus actuels des théories

psychologiques. Il présente des exemples cliniques pour illustrer cette approche.

Psychologie médicale

42

L’Orthodontie Bioprogressive - Vol. 23 - juin 2015

Choukroun M.G.

a étudié les implications psychologiques de son art.

Malheureusement, la faculté est encore très timide

sur cet enseignement et il m’a fallu fréquenter les

deux universités (médicale et psychologique) pour

acquérir cette compétence. Il ne faut pas s’étonner

que certaines personnes, faute de cumuler ces deux

diplômes, puissent par ignorance verser dans des

sciences douteuses, parfois ésotériques. Le traite-

ment peut être simple et biochimique ou biophy-

sique mais méfi ons-nous de jouer une complicité au

mensonge que le patient se fait à lui-même dans le

vécu de certaines douleurs.

Exemples cliniques

Un jeune patient se présente à ma consultation, se plaignant de douleurs consécutivement à la pose

d’une orthèse. Je lui prescris du paracétamol. Les jours suivants, le patient ne se plaint plus. L’interpréta-

tion médicale est simple : il s’agit d’un effet biochimique. Pourtant l’approche clinique agrémentée des

recherches en sciences humaines engendre plusieurs questions :

Est-ce le paracétamol qui a traité la douleur ? Est-ce la bienveillance du praticien qui a agit ? Est-ce l’effet

placebo du comprimé ?

Une autre patiente se présente en consultation se plaignant d’une fêlure dentaire très douloureuse. Son

odontologiste lui a proposé un traitement par pulpectomie. L’interrogatoire révèle que cette douleur

s’est déclarée lors d’une escapade à la campagne. Abandonnant ses enfants et son mari pour s’occuper de

son potager, la patiente déclare que la lésion est sans relation avec un traumatisme actuel ou antécédent.

Je lui explique que la fêlure n’est pas pathologique, que seule la douleur peut justifi er un acte thérapeu-

tique, je lui fais prendre conscience de la culpabilité qu’elle a éprouvée dans cette « escapade » et qu’elle

traduit sur son corps. Elle revient une semaine plus tard et déclare qu’elle a bien compris le sens de cette

douleur, et qu’elle ne ressent plus rien. La douleur était-elle réelle ? Pourquoi une pulpectomie aurait-elle

aussi répondu à la plainte ? Sur quoi exactement aurait agit l’acte médical ?

Une patiente se présente en consultation suite à une action très rapide sur un déplacement dentaire.

Elle désire anticiper sur la fi n de la correction et maintenir cette position obtenue. Je lui demande si elle

a souffert. Elle confi rme une douleur importante, mais me rassure en déclarant que celle-ci ne l’a pas

dérangée et qu’elle est contente du résultat.

Voici donc trois situations qui doivent nous interroger sur la nature de la douleur et de son traitement.

La douleur

et son champ sémantique

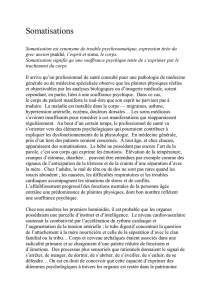

Les ouvrages médicaux que nous avons l’habitude de

parcourir n’exposent qu’un phénomène particulier

de la douleur. Ils analysent les éléments de la percep-

tion et de la sensation douloureuse, ainsi que les

circuits neurologiques, périphériques et centraux et

les médiateurs chimiques. Toute cette étude désor-

mais nous l’appellerons « l’algie » en relation avec

la réponse pharmacologique, qui lui correspond :

les antalgiques, les analgésiques, les anesthésiques

et de ce fait nous devons utiliser un terme pour le

traitement correspondant : « l’algothérapie ». Ces

innovations linguistiques nous permettent d’indi-

quer que la douleur n’est pas un terme scientifi que,

la parole reste le terme du patient. Nous devons le

conserver pour exprimer bien plus que ne le font

certains cliniciens qui réduisent cette clinique à la

partie objective de la douleur.

Pourquoi s’accorde-t-on à écrire qu’il existe une

partie subjective de la douleur et tenter avec insis-

tance de ne gérer que la partie objective ?

Pourquoi existe-il des échelles de la douleur comme

s’il fallait absolument objectiver le subjectif, sans

parallèlement subjectiver la réalité du patient ?

Pourquoi reconnaît-on l’effet placebo comme un

évènement affi rmé et positif, sans en chercher les

causes et les paramètres qui peuvent l’infl uencer ?

Humainement, le phénomène algique n’est pas

le seul qui affecte l’individu. C’est pourquoi nous

devons envisager le bouleversement psychique qui

accompagne la nociception et que nous nommerons

la douleur proprement dite. Au-delà de la douleur,

l’individu commotionné développe des réactions

d’adaptation, que nous pouvons regrouper sous le

terme de souffrance (Selon JD NASIO).

43

L’Orthodontie Bioprogressive - juin 2015

Psychologie médicale

Donc trois catégories de phénomènes :

• l’algie (phénomène perceptif),

• la douleur (plainte physique),

• la souffrance (plainte de l’être).

FREUD a désiré montrer que la douleur est un méca-

nisme de défense du sujet contre ses pulsions. L’être

humain utilise un processus physique d’alerte et de

défense contre les agressions environnementales. Ne

sachant combattre ses souffrances internes, il réuti-

lise ce processus de survie pour traduire de façon

métaphorique son mal-être. La preuve : la clinique

nous montre très souvent que sans s’occuper de la

cause physique de la douleur, celle-ci disparait. Le

contraire n’est cependant pas vrai. Certaines douleurs

persistent, non pas qu’elles soient objectives, mais

que le sujet s’y accroche pour ne pas rencontrer son

moi intérieur. D’où la nécessité pour le praticien de

respecter cette crainte.

Cette théorie rejoint totalement la recherche des

philosophes sur la réalité, à commencer par Platon : la

réalité extérieure est-elle objective ? Les philosophes

montrent que chacun perçoit la réalité selon son vécu

intérieur. D’où ce terme philosophique curieux, de

Réel avec un grand R. Le Réel est la vérité intérieure.

La réalité extérieure est fi ltrée par nos sens, certains

voient du noir ou d’autres voient du bleu, certains

voient le verre à moitié vide là ou d’autres le voient

à moitié plein. Nous comprenons bien à ce stade que

le langage est le médiateur idéal pour « jouer sur

les mots », à ceci près, que certains en arrivent au

point du délire : le verre n’existe pas (délire par sous-

traction : forclusion), il y a deux verres (délire par

addition, par création). Enfi n il y a le délire le plus

dangereux car jouant sur le rationnel, et dans une

société scientifi que le rationnel est « a priori » admis,

d’où tous ces patients qui semblent avoir raison mais

qui nous semblent « bizarres », (délire construit), le

plus affreux connu ayant été celui de Hitler avec sa

« solution fi nale ». Si l’homme normal est enrobé de

subjectivité, le délirant est lui radicalement patholo-

gique. C’est l’un des signes principaux de la psychose.

Nous retrouverons bien sûr ces phénomènes déli-

rants dans la clinique de la douleur :

absence de douleur (délire par déni, forclusion),

notamment chez les clochards qui refusent de

soigner des plaies graves. Douleur sur un organe

sain et exprimé par l’hypochondrie « j’ai des arai-

gnées qui me pincent le ventre docteur ». Ou encore

le patient qui demande des brackets transparents,

c’est-à-dire sans support matériel !

Application clinique

Un patient vient consulter pour une douleur chronique située an niveau du sterno-cleido-mastoïdien

droit.

Historique : ces douleurs ont suscité une consultation en médecine générale qui n’a pas donné de traite-

ment effi cace. Le patient est orienté en neurologie et fait l’objet d’une recherche de pathologies céré-

brales, avec scanner à l’appui. Les résultats sont négatifs. Il est alors invité à consulter une orthoptiste

dans le but de corriger une anomalie oculaire affectant les muscles posturaux. Cette démarche étant à

nouveau négative, le pauvre homme est orienté vers un orthodontiste pour explorer l’occlusion dentaire.

L’examen radiologique et clinique ne révèle aucune pathologie articulaire et nous devons conclure que

la douleur est probablement liée à une origine musculaire.

L’anamnèse va alors vite évoluer en hypnothérapie.

P : Quand avez-vous ressenti cette douleur pour la première fois ?

A : il y a trois mois docteur.

P : À quelle date plus précisément ?

A : En décembre 2006.

P : Dans quelles circonstances ?

A : J’étais dans ma voiture pour mon travail.

P : Racontez ?

A : Je travaillais beaucoup à cette époque…

P : Pour quelle raison ?

A : Parce que j’avais besoin d’argent.

44

L’Orthodontie Bioprogressive - Vol. 23 - juin 2015

Choukroun M.G.

P : Pourquoi ?

A : Pour racheter la maison de ma mère !

P : Ah ?

A : Oui, mon frère avait tout perdu au jeu et il a vendu la maison de la mère.

P : Et donc ?

A : Alors je travaillais tellement que j’étais obligé de m’arrêter pour dormir, je m’endormais au volant.

P : Vous dormiez dans la voiture ?

A : Oui.

P : On pourrait essayer de revisualiser la scène. Asseyez-vous confortablement.

Sentez-vous que vous êtes bien dans le fauteuil, peut-être comme dans votre voiture ?

Ratifi cation, dissociation, l’induction agit. Je lui demande de fermer les yeux et de sentir le froid autour

de lui, sur ses mains…

La résonance se met en œuvre et je rentre avec le patient dans son taxi. Je me situe derrière lui comme

s’il ne savait pas que j’étais là. Je le regarde épuisé, anxieux. Je vois sa tête lourde, ses paupières se

ferment et s’ouvrent plusieurs fois. Je le sens résister au sommeil. Finalement il s’endort. Ses muscles se

relâchent, sa tête s’écrase contre la vitre. Elle est très froide. Son cou se tord en même temps que le froid

se communique à tout son buste…

P : Je vous imagine très bien dans la voiture et donc en décembre il faisait froid, et vous dormiez, la tête

appuyée sur la vitre, le cou tordu…

A : C’est exactement cela docteur.

P : Donc vous avez attrapé un coup de froid.

A : Oui.

Le patient revit avec moi la scène évoquée… Il est en transe, immobile détendu, le regard absent, il est

dans l’Autre Scène. Sa souffrance est là entre nous, comme si elle prenait corps, comme si elle n’était plus

absorbée par le froid, les douleurs, le réel. Il est souffrance.

P : Vous ne pouviez pas laisser votre mère à la rue ?

A : Non.

P : Mais vous ne pouviez pas frapper votre frère, on ne frappe pas son frère…

A : C’est exact docteur.

P : Alors comment aimer sa mère et détester son frère : n’est-ce pas incompatible ?

A : Oui sa famille c’est sacré.

P : Il y a une réponse…

A : Laquelle ?

P : Les protéger tous les deux, c’est cela votre salut.

A : Oui mais comment ?

P : Avez-vous réussi à racheter la maison de votre mère ?

A : Oui, ma mère ne sera pas à la rue…

P : Et votre frère, joue-t-il toujours au jeu ?

A : J’ai bloqué ses comptes, il ne peut plus faire de bêtises.

P : Très bien ! Vous en voulez à votre frère ?

A : Oui, il m’a mis et ma mère avec, dans une drôle de situation, mais maintenant c’est fi ni.

P : Je vous propose de rester sur ce dernier mot.

En visite de contrôle, le patient a eu progressivement une disparition de ses symptômes.

45

L’Orthodontie Bioprogressive - juin 2015

Psychologie médicale

Analyse :

Nous avons donc toute la situation potentielle de la

genèse de la douleur. Le patient a vécu une séance

d’hypnose dans sa voiture (BENHAIEM parle « d’auto

hypnose » à prendre ici à la lettre !). Il s’isole dans sa

voiture, s’assoupit, concentre ses angoisses sur une

partie du corps et en fait une métonymie : une partie

du corps devient un signifi ant en douleur et repré-

sente l’ensemble de sa souffrance. L’hostilité envers

son frère, qui date probablement de son enfance

(sadisme secondaire), se réactualise dans cet enjeu

avec la mère et n’ayant pu l’exprimer, il la retourne

sur son corps (masochisme secondaire).

La séance d’hypnothérapie peut s’expliquer comme

un dénouement de ce lien métonymique.

Au-delà du langage exprimé dans la conscience, la

relation mise en place par le thérapeute permet de

faire fonctionner l’inconscient.

L’état psychique hypnotique et le transfert activé par

l’« inconscient instrumental » (JD NASIO) effectuent

une déliaison de la métonymie, visent à un apaise-

ment des pulsions hostiles.

Le patient visiblement avait résolu le problème. Pour-

quoi alors le symptôme avait-t-il persisté ? Parce que

la question affective, elle était restée en suspens.

Le thérapeute a décodé la situation philosophique

et a apporté une réponse. Le symptôme a perdu son

sens.

Mais alors qu’est-ce

que la douleur ?!

Lorsque le patient dit « j’ai mal », cette locution est

polysémique. Elle interpelle le thérapeute par une

demande que nous devons explorer avant de décider

quelle est l’attitude à adopter.

La douleur est un cri, un appel à l’autre, car seul un

être humain peut aider un autre être humain. Faute

de trouver dans son groupe une empathie, l’homme

moderne médicalise sa détresse et va trouver un

thérapeute pour plaider sa cause. Malheureuse-

ment, le thérapeute ne voit pas toujours la dimen-

sion humaine et ne lui renvoie rien d’autre qu’un

service technique dans lequel le patient bien souvent

doit se contenter de « glâner » un peu de transfert…

Conclusion

Recevoir en consultation la douleur d’un patient et

se contenter d’un comprimé, au sens littéral, n’est-ce

pas enfermer l’humanité dans une pilule… !

La douleur transcendée par les artistes

ED Glyphe de Patrice Queneau

Cet ouvrage préfacé par le professeur Henri-Bernard,

s’annonce en parfaite conformité avec nos pensées.

« Le symptôme douleur a un sens ; il s’inscrit dans

l’histoire, passée et présente de la personne malade. »

Pour ceux qui n’en seraient pas convaincus et qui

posent l’hypothèse de trouver la cause physique de

la douleur suffi t en soi pour la traiter, ce livre nous

adresse toute l’histoire de l’homme en images, à

travers la douleur comme expression de l’âme.

Le message chrétien notamment apparaît plus que

jamais différent des autres religions en ce sens qu’il

ne cherche pas à masquer la souffrance humaine

par une idéalisation de l’homme, mais au contraire

en le rendant plus que jamais réaliste par la « dolo-

rosité ». Que ce soit le « massacre des innocents »,

ou « la piéta » en peinture et en sculpture, l’auteur

6

6

1

/

6

100%