Enregistrement de l`activité du cerveau humain

Enregistrement de l'activité du cerveau humain

Julie Genoud, Collège Claparède, Genève

Laura Puyet, Gymnase du lac, Bienne

Supervision : M.Seeck, F.Pittau, S. Vuillémoz, Unige

Durant notre semaine, nous avons eu le privilège d’être encadrées par une bonne équipe

hospitalière. Nous étions affectées dans le secteur de neurologie et plus spécifiquement dans

l’épilepsie. Par conséquent, en comparaison aux autres groupes participants à la semaine

« d'Études de Biologie et de Médecine », nous n'avons pas travaillé en laboratoire. Nous n'avons

donc pas pu mener notre travail de la même manière que les autres étudiants, mais le résultat est

aussi conséquent. Nous allons donc expliciter nos connaissances acquises sur le domaine de

l'épilepsie, ainsi que le projet que nous avons mené parallèlement sous la direction du Professeur

Margitta Seeck. Il est vrai que nous avons eu la chance de prendre part aux consultations, à

différents colloques ainsi qu’à des manipulations de l’IRMf (imagerie par résonance magnétique

fonctionnelle) et de l’EEG (électro-encéphalogramme). Tous ces événements nous ont permis

« d’observer les enregistrements de l’activité du cerveau humain ». Une réflexion s’en est suivie et

voici l’aboutissement de notre travail.

L'épilepsie est une maladie pour laquelle une activité anormale cérébrale est détectée et

diagnostiquée chez près de 56'000 personnes en Suisse. Elle se remarque par la présence de crises

épileptiques plus ou moins fréquentes. Il existe deux grandes catégories d'épilepsie. La première

est l'épilepsie focale, nommée de la façon suivante, étant donné que seuls quelques neurones sont

trop stimulés dans une partie précise du cerveau. La seconde, est quant à elle, dite généralisée.

Tous les neurones sont, en effet, stimulés en même temps, tel un « partage de connexion ».

Pour comprendre les différents symptômes pouvant être visibles lors de crises épileptiques, il faut

dissocié les différentes parties du cerveau. Chaque partie à différentes fonctions. Lors d'épilepsies

focales, en effet, les fonctions de la partie du cerveau touchée sont répercutées à travers les

symptômes visibles. Il est vrai que plusieurs symptômes sont récurrents et typiques, tels que: des

sifflements dans les oreilles, des picotements au bout des doigts, des désagréments olfactifs et/ou

gustatifs, des absences, des impressions de « déjà-vu », ou encore des clonages.

- Fonctions du lobe frontal: planification, langage

(parler) et mouvements volontaires

- Fonctions du lobe temporal: audition, langage

(comprendre), mémoire et vision des formes

complexes

- Fonctions du lobe pariétal: perception de l’espace,

attention et mouvements visuels

- Fonctions du lobe occipital: centre visuel (orientation)

Chez la totalité des épileptiques, deux cas sont également à mettre en avant par le biais de

pourcentage. Les statistiques révèlent que 75% des patients sont sous médicaments leur procurant

un effet stabilisant et 25% ont un traitement ne leur offrant aucun effet. Dans l'ensemble de ces

derniers, 5-10% sont opérés avec succès et, par conséquent, ne souffrent plus de crises

d'épilepsie. D'après certaines études, le trouble psychiatrique le plus fréquent chez les épileptiques

est la dépression. De plus, l’épilepsie ne se manifeste pas forcément à la naissance ou suite à un

accident. Certains patients voient leurs symptômes ainsi que leur maladie apparaître vers l’âge de

30-40 ans.

Il n’y a pas de généralité, chaque patient est différent. Cependant, les crises se manifestent plus

facilement lorsque les patients subissent des moments de transitions (passage de très concentrés à

décontractés). Elles ne sont pas toujours ressenties par ces derniers. Dans le cas où ils vivent seuls,

il est plus difficile de connaître leurs fréquences et leurs périodes de crises. Elles peuvent

également varier en fonction du patient. Il est possible, en effet, qu'elles se produisent

uniquement la nuit, ou au contraire seulement la journée. Dans certains cas, elles se présentent de

jour comme de nuit.

Pour suivre ces patients et leur maladie, les médecins utilisent principalement deux machines. La

première est l’IRMf et la seconde est le bonnet d'électrodes, joint à l'EEG représentant le tracé de

ces dernières. Ces deux appareils sont toutefois différents. À l’aide de l'IRMf, l’observation de

l’appareil cérébral humain est plus précise qu'avec l’EEG. De ce fait, l’activité ne se résout pas à des

tracés mais elle nous est plus réelle, car ce sont des photos représentant différentes coupes du

cerveau. Grâce aux 32 coupes du cerveau effectuées, on peut observer les zones trop

consommatrices de sang. Celles-ci sont potentiellement la source de l’épilepsie. La machine

permet également de retracer le parcours de l’hémoglobine influencée par la force magnétique

présente à l'intérieur. On peut aussi déceler des cicatrices, appelées « scléroses hippocampiques ».

Ces dernières sont souvent ôtées; toutefois cette opération se pratique en fonction de la zone

affectée. Il arrive également qu’un bout du cerveau soit « coupé », afin de retirer entièrement la

zone touchée. Tout dépend de la région du cerveau, comprenant ou non des fonctions

primordiales

L'EEG quant à elle ne soumet pas de diagnostique, cependant des anomalies potentielles peuvent

être mises en évidence. Lors des examens, le patient est doté d'un bonnet d'électrodes. Ces

dernières servent à observer l’activité électrique du cerveau et sont retranscrites par un signal

reporté sur un graphe. N’étant pas spécialistes, il nous a été difficile de comprendre ces tracés;

d’autant plus que ceux des enfants divergent complètement de ceux des adultes, étant donné la

maturation de leur cerveau. Toutefois, nous pouvions déceler les potentielles perturbations

nommées « artéfacts », causées par des mouvements externes ou musculaires à ne pas confondre

avec des crises. C’est en grande partie pour cela que les patients sont filmés.

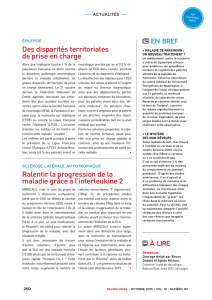

L’hippocampe droit (à gauche sur le dessin) est plus petit et plus

« hyper intense ». Sur la gauche, séquence T1 et sur la droite,

séquence FLAIR.

Il existe trois méthodes pour effectuer un EEG, elles dépendent de plusieurs facteurs mais

principalement de la durée de l’examen. Il est vrai que trois variantes peuvent être utilisées pour

ces tests, cependant chacune d'entre elles est employée pour une raison spécifique. Pour les

consultations, nous nous servons du bonnet aux 19 ou 32 électrodes. Pour la recherche, c'est le

bonnet constitué de 256 électrodes qui est employé. Quant aux examens de 24 heures ou plus,

nous utilisons des électrodes avec le gel, possédant le même nombre que le premier bonnet.

Lors de l’EEG, le service médical met en place trois tests; premièrement, le patient doit à plusieurs

reprises ouvrir puis fermer les yeux sans lumière. Deuxièmement, le patient doit faire de

l’hyperventilation et finalement, le patient doit répéter le premier test en fixant une lumière.

Bonnet constitué de 19 ou 32 électrodes utilisé

lors de consultation

Nous voici avec nos bonnets constitués de 256 électrodes. Chacune d’entre elles est représentée

par une ondulation sur le tracé de l’EEG. Au centre du bonnet se trouve une électrode centrale,

dite de référence, qui connecte les électrodes les unes aux autres.

Bonnet constitué de 256 électrodes employé

principalement pour la recherche

Durant la semaine nous avons également mis en place avec notre responsable un projet fixant à

mettre en avant les scléroses hippocampiques. En parallèle à nos observations et nos réflexions sur

les patients, nous avons établi des statistiques en triant et regroupant différentes informations sur

des patients ayant été opérés de « cicatrices ». Pour se faire, nous avons consulté leurs dossiers et

nous avons comparé plusieurs facteurs. Sur 75 personnes, nous avons comparé le pourcentage de

femmes et d’hommes touchés par la maladie, ainsi que leur âge. Nous avons également regardé

les suites liées aux opérations des crises focales, ainsi que le côté de la zone « occupée » par les

cicatrices. La consultation des dossiers s'étant produite par le secret médical, nous ne pouvons

révéler plus de détails. Toutefois les statistiques que nous avons réalisées soulignent les différents

pourcentages que nous avons traités. Les statistiques sont les suivantes:

L'âge moyen pour les hommes est d'environ 30 ans et pour les

femmes ils est d'environ 29 ans

Dans la majorité des cas, les crises ont disparu après

l'opération.

Dans ce cas, le côté droit du

cerveau a été le plus

généralement touché.

Les femmes sont légèrement

plus touchées que les hommes

dans les dossiers étudiés.

Pendant cette semaine intense en événements, nous nous sommes enrichies de nouvelles

connaissances très intéressantes. Il est vrai que cette expérience nous a éclairée sur l’ensemble de

l’activité cérébrale et plus particulièrement sur l'épilepsie. Grâce à cette expérience organisée par

« La Science appelle les Jeunes », nous avons découvert de nombreux aspects de la maladie. Le

travail au côté du personnel, nous a également permis de voir de plus près la profession et nous

avons pris conscience de l’aspect social souvent négligé lorsque l’on s’imagine médecin. Ces

quelques jours en milieu hospitalier nous ont, en effet, immergé dans le quotidien des médecins

que l'on ne peut s'imaginer sans l'avoir vécu. En seulement quatre jours, beaucoup de patients se

sont succédés, mais chaque cas était unique et nous a amené à diverses réflexions. Tenues par le

secret médical, nous avons eu le privilège de vivre une expérience unique. À notre grande surprise,

nous avons également eu l’occasion de participer à une recherche sur l’épilepsie pour les HUG, en

tant que « patientes saines » et nous leur en sommes véritablement reconnaissantes.

Nous tenons à remercier dans un premier temps « La Science appelle les Jeunes », pour nous

avoir donné la possibilité de vivre une telle semaine, ainsi que les HUG pour nous avoir laissé

l'opportunité de travailler et d'apprendre dans leurs locaux. Nous remercions également et

chaleureusement les personnes suivantes pour l'expérience inoubliable et pleine d'intérêt qu'elles

nous ont fait vivre durant ces quelques jours au sein du secteur de neurologie.

Le Professeur Seeck, le Docteur Pittau, ainsi que le Docteur Vuillémoz pour nous avoir encadrées

durant cette semaine et avoir su répondre à toutes nos interrogations sur le domaine de

l'épilepsie; pour le temps qu'ils nous ont consacrés et le planning qu'ils nous ont mis en place.

Mesdames Ana et Giannarita pour nous avoir laissé participer à une expérience pouvant faire

évoluer la recherche sur la maladie; pour nous avoir permis d'accomplir ces tests en portant un

bonnet à 256 électrodes et en passant dans l'IRMf.

Messieurs et Mesdames Yassine, Josef, Sarah, Nadine, ainsi que tout l'ensemble du personnel de

neurologie pour leur accueil sympathique et avoir eu la possibilité de les côtoyer tout au long de la

semaine.

1

/

5

100%