Insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique

INSUFFISANCE

RESPIRATOIRE AIGUË

Classification – Approche de l’insuffisance

respiratoire aiguë à l’USI

La fonction essentielle du système respiratoire étant d’assurer les échanges gazeux,

l’insuffisance respiratoire aiguë peut être définie par des altérations gazométriques.

Bien que l’examen clinique soit souvent suggestif de l’insuffisance respiratoire

(tachypnée, dyspnée, cyanose…), le diagnostic d’insuffisance respiratoire aiguë

repose essentiellement sur l’analyse des gaz artériels.

Les causes d’insuffisance respiratoire rencontrées à l’USI sont variées (tableau I),

mais peuvent être rassemblées en deux grands groupes en fonction de leur

physiopathologie (fig. 1).

Altérations du système nerveux central : intoxication médicamenteuse, coma

métabolique…

Altérations du système neuromusculaire: quadriplégie, curarisants, myasthénie,

Guillain-Barré, SLA…

Altérations de la cage thoracique : fractures, déformations, cyphoscoliose…

Obstruction des voies aériennes: corps étrangers, épiglottite, asthme…

Altérations du parenchyme pulmonaire: BPCO, ARDS, infections, atélectasies,

pneumothorax…

Altérations cardiovasculaires: œdème pulmonaire hémodynamique, insuffisance

circulatoire aiguë…

Table au I - Causes fréquentes d’insuffisance respiratoire aiguë à l’USI.

03A 30/03/05 12:16 Page 55 (Noir/Process Black film)

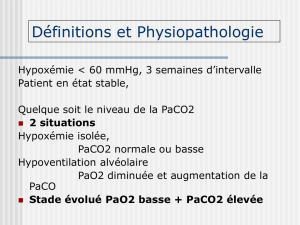

On peut distinguer :

- les phénomènes d’hypercapnie (PaCO2élevée) en l’absence de compensation

d’une alcalose métabolique et ;

- les phénomènes d’hypoxémie (PaO2abaissée).

Insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique

La PaCO2est le reflet direct et immédiat de la ventilation alvéolaire en relation avec

l’activité métabolique (tableau II).

L’hypercapnie est due à une ventilation alvéolaire globale insuffisante (coma,

maladies neuromusculaires…). Il ne s’agit pas nécessairement d’une diminution de

la ventilation totale, puisque l’augmentation de l’espace mort peut contribuer à la

diminution de la ventilation alvéolaire (notamment dans la BPCO).

L’hypercapnie résulte d’un déséquilibre entre la force de la pompe respiratoire et

les facteurs de charge (tableau II). Elle peut être aggravée par une augmentation de la

production de CO2(fièvre ou frissons, sepsis, administration excessive de

glucose…).

On peut considérer que l’hypercapnie est toujours associée à une acidose

respiratoire (avec ou sans acidémie).

56 Le manuel de réanimation, soins intensifs et médecine d’urgence

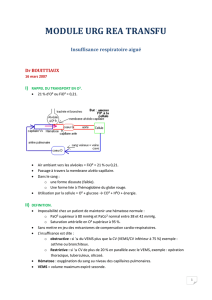

Fig. 1 - Les deux grands phénomènes impliqués dans l’insuffisance respiratoire.

03A 30/03/05 12:17 Page 56 (Noir/Process Black film)

Insuffisance respiratoire aiguë 57

Traitement

- oxygène: même si l’hypoxémie n’est pas prédominante dans les altérations de la

pompe respiratoire (« pump failure »), à l’air ambiant, l’hypercapnie

s’accompagne toujours d’hypoxémie.

L’équation des gaz alvéolaires simplifiée (voir plus loin) indique qu’à l’air ambiant:

PAO2= 150 – PaCO2/0,8 = 150 – 1,25.PaCO2

L’augmentation de la PaCO2entraîne donc ipso facto une diminution de la PaO2,

si bien que les patients hypercapniques à l’air ambiant sont toujours

hypoxémiques.

Chez l’insuffisant respiratoire chronique décompensé, l’administration excessive

d’oxygène peut toutefois aggraver l’hypercapnie (non seulement par la

diminution de stimulation du centre respiratoire, mais aussi par altération des

rapports ventilation/perfusion), si bien que l’oxygénothérapie doit être prudente;

-traitement de la cause:

- gérer la douleur et le confort, éviter les calmants excessifs (considérer

l’administration de naloxone en cas d’excès de morphiniques) ou au contraire

augmenter les antalgiques en cas de blocage antalgique (postopératoire en

particulier),

Tableau II - Facteurs pouvant contribuer à l’insuffisance respiratoire hypercapnique.

Défaillance de la pompe ventilatoire

Dépression du centre respiratoire:

excès de sédatifs ou de morphine,

alcalose métabolique, trauma crânien

sévère, accident vasculaire cérébral,

atteinte du tronc cérébral…

Transmission neuromusculaire

anormale: atteinte spinale ou

phrénique, myasthénie, Guillain-

Barré, tétanos, botulisme,

polyneuropathie des soins intensifs…

Dysfonction musculaire: malnutrition

sévère, altération du transport en

oxygène, myopathie, hyper- ou

hypokaliémie ou hypophosphorémie

sévère…

Augmentation de charge ventilatoire

Augmentation de la production de

CO2: sepsis, états inflammatoires,

agitation, douleur…

Augmentation des résistances des

voies aériennes: bronchospasme,

sécrétions trachéo-bronchiques

abondantes, œdème des voies

aériennes, tubulures du respirateur

trop longues…

Augmentation de la rigidité

(élastique) pulmonaire: pneumonie

ou atélectasie étendue, œdème

pulmonaire.

Augmentation de la rigidité de la cage

thoracique: volet thoracique,

pneumothorax, épanchement pleural

important, distension abdominale

sévère, ascite, obésité morbide…

03A 30/03/05 12:17 Page 57 (Noir/Process Black film)

- éliminer les sécrétions: aspirations trachéales, fluidifiants et aérosols,

kinésithérapie,

- traiter l’infection éventuelle,

- administrer des bronchodilatateurs en cas de bronchospasme;

- traitement de l’alcalose métabolique éventuellement surajoutée – maintenir

le K + > 4,5 mEq/L;

- assurer un transport en oxygène suffisant: considérer un traitement inotrope en

cas d’insuffisance cardiaque;

- ventilation mécanique en cas d’aggravation. Dans tous les cas, il faut d’abord

considérer la ventilation non invasive au masque.

Insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique

L’interprétation de la PaO2doit tenir compte de la pression partielle en O2des

alvéoles (PAO2), qui est définie par l’équation des gaz alvéolaires (simplifiée):

PAO2= (PB - PH2O). FiO2- (PACO2/R)

dans laquelle:

PB = pression atmosphérique (environ 760 mmHg dans nos régions)

PH20 = pression partielle de la vapeur d’eau (47 mmHg à 37 °C)

FiO2= fraction inspiratoire en O2du gaz inspiré

R = quotient respiratoire: normalement aux environs de 0,8, mais proche de 1 chez

le malade grave.

La PaO2normale à l’air ambiant peut donc être calculée comme suit:

PAO2= (PB - PH2O). FiO2- PACO2/0,8

PAO2= (760-47).0,21 - (40/0,8) = 150 - 50 = 100 mmHg

Chez l’homme jeune et en bonne santé, la PaO2est de l’ordre de 85-90 mmHg à

l’air ambiant. En d’autres termes, il existe une petite différence entre PAO2et PaO2,

ou (A-a) DO2. Cette différence est de 10 à 15 mmHg à l’air ambiant, et elle augmente

progressivement avec la FiO2.

La PaO2diminue normalement avec l’âge. Elle peut être estimée chez l’adulte par

la relation

PaO2= 105 - âge/2

(Ainsi, une PaO2à l’air ambiant de 65 mmHg peut être considérée comme

normale chez une personne de 80 ans).

On peut aussi considérer que le rapport PaO2/PAO2est de 75 %. Ce rapport est

toutefois peu utilisé, car il nécessite le calcul quelque peu complexe de la PAO2.

On préfère en général le calcul plus simple du rapport PaO2/FiO2, qui est

normalement de 500 mmHg.

On peut ainsi recourir à une règle pratique (approximative) pour interpréter une

PaO2sous une FIO2donnée (en l’absence d’altération importante de la PaCO2,

puisque le rapport PaO2/FiO2n’en tient pas compte): La PaO2normale est obtenue

en multipliant la concentration en oxygène par 5:

À l’air ambiant (21 % O2), la PaO2normale avoisine 100 mmHg;

à 30 % O2150 mmHg ;

à 50 % O2250 mmHg, ou

à 100 % O2500 mmHg.

58 Le manuel de réanimation, soins intensifs et médecine d’urgence

03A 30/03/05 12:17 Page 58 (Noir/Process Black film)

Causes d’hypoxémie

Elles peuvent être séparées en trois catégories (fig. 2).

(A-a) DO2normale (PAO2abaissée): en vertu de l’équation des gaz alvéolaires, la

PAO2est influencée par les modifications de la PaCO2. Cette augmentation de la

PaCO2s’accompagne d’une diminution de la PAO2légèrement plus importante (si

on considère un quotient respiratoire légèrement inférieur à 1), mais puisque la

PaO2est légèrement inférieure à la PAO2, on peut considérer que la diminution de la

PaO2sera à peu près équivalente à l’augmentation de la PaCO2. Le même calcul peut

être fait dans l’autre sens, en considérant qu’une diminution de la PaCO2entraîne

une augmentation quasi identique de la PaO2. Ainsi, chez une personne ayant une

PaO2de 80 mmHg à l’air ambiant, une élévation de la PaCO2de 40 à 80 mmHg est

associée à une diminution de la PaO2à 40 mmHg, tandis qu’une diminution de la

PaCO2à 20 mmHg est associée à une augmentation de la PaO2à 100 mmHg.

(A-a) DO2augmentée (PAO2normale): les altérations de la diffusion d’oxygène

sont une cause rare d’hypoxémie dans certaines pathologies chroniques. Chez le

malade grave, il s’agit essentiellement d’anomalies des rapports ventilation-perfusion

(VA/Q) qui peuvent être de deux types:

- maintien de la perfusion dans une zone mal ventilée (admission veineuse ou

shunt physiologique). Dans ce cas, la PaO2est sensiblement améliorée par une

augmentation de la FiO2;

Insuffisance respiratoire aiguë 59

Fig. 2 - Causes principales d’hypoxémie. 1) Diminution de la pression alvéolaire en O2(altitude,

hypercapnie). 2) Shunt complet (zone non ventilée, shunt anatomique). 3) Altérations ventilation-

perfusion (zone mal ventilée). 4) Diminution de la PvO2. Les altérations de la diffusion ne sont pas

représentées, car elles ne sont que très rarement impliquées dans l’hypoxémie du malade grave.

03A 30/03/05 12:17 Page 59 (Noir/Process Black film)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

1

/

78

100%