Report (Published version) - Archive ouverte UNIGE

Report

Reference

Quels coûts pour quels produits hospitaliers ?

MORARD, Bernard, SWINARSKI HUBER, Zofia

Abstract

Dans cet article nous nous proposons de calculer les prix de revient des produits dans une

institution hospitalière suisse de taille moyenne. Après un rapide tout d'horizon des produits

hospitaliers communément utilisés, nous définirons quel est celui qui convient le mieux à

l'organisation en question. Nous présenterons ensuite les méthodes de contrôle de gestion

utilisées en Suisse, aux Etats-Unis et en France. Après une brève analyse de ces systèmes

nous suggérons une façon différente de résoudre le problème de la répartition des coûts

indirects et nous analyserons les propriétés des solutions proposées par.rapport aux formules

classiques. A cette occasion, nous constaterons que les résultats obtenus vont à l'encontre

des croyances et nous donnerons une explication de ce phénomène.

MORARD, Bernard, SWINARSKI HUBER, Zofia. Quels coûts pour quels produits

hospitaliers ?. 1999

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5870

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

Page 1

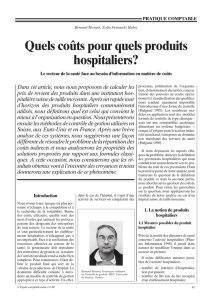

Bernard Morard

Professeur Ordinaire en Contrôle de Gestion, Président de la Section HEC

HEC, Université de Genève

40, boulevard Pont d’Arve

CH-1211 Genève 4

Tél. +4122/ 705 81 30

Fax +4122/ 705 81 04

E-Mail : [email protected]

Zofia Swinarski Huber

Licence en Gestion d’Entreprise, MBA, Assistante-doctorante en Contrôle de Gestion

HEC, Université de Genève

40, boulevard Pont d’Arve

CH-1211 Genève 4

Tél. +4122/ 705 81 20

Fax +4122/ 705 81 04

E-Mail : [email protected]

QUELS COÛTS POUR QUELS PRODUITS HOSPITALIERS ?

Mots clés : produit hospitalier, DRG, imputation des charges indirectes, calcul du prix

de revient, allocation optimale

RÉSUMÉ

Dans cet article nous nous proposons de calculer les prix de revient des produits dans

une institution hospitalière suisse de taille moyenne. Après un rapide tour d’horizon des

produits hospitaliers communément utilisés, nous définirons quel est celui qui convient le

mieux à l’organisation en question. Nous présenterons ensuite les méthodes de contrôle

de gestion utilisées en Suisse, aux Etats-Unis et en France. Après une brève analyse de

ces systèmes nous suggérerons une façon différente de résoudre le problème de la

répartition des coûts indirects et nous analyserons les propriétés des solutions proposées

par rapport aux formules classiques. A cette occasion, nous constaterons que les

résultats obtenus vont à l’encontre des croyances et nous donnerons une explication de

ce phénomène.

Page 2

INTRODUCTION

De nos jours plus personne n’échappe à la compétition et à la recherche de la rentabilité.

Baisse des coûts, efficacité, qualité sont des mots d’ordre qui unissent les

préoccupations des dirigeants des entreprises de tout secteur. Le secteur de la santé, et

tout particulièrement les établissements hospitaliers, n’échappent pas à ces impératifs.

Face à la raréfaction des ressources affectées au secteur de la santé, le gestionnaire doit

introduire des contraintes de gestion, or la nature de l’activité médicale rend sa tâche

bien complexe. Pour commencer, il faut définir quel est le produit final qui sort de la

« chaîne de production » de l’hôpital. La deuxième difficulté consiste à introduire un

modèle de contrôle de gestion approprié à ce type d’activité. En effet, dans le cas de

l’hôpital, il s’agit d’une activité de services, où complexité des processus, politisation de

l’organisation, cloisonnement des unités, concentration des pouvoirs au centre

opérationnel et standardisation des qualifications rendent quasiment impossible

l’introduction d’une forme de contrôle (Halgand 1995). Les nombreux modèles en

application sont des modèles formels de contrôle de type classique - axés sur une

comptabilité analytique alimentant un système budgétaire -, conçus à l’origine pour le

secteur industriel marchand, transposés au domaine non marchand des services de

santé (Halgand 1998).

Si nous dépassons les aspects éthiques du problème, demeure la définition des

prestations hospitalières qui nous conduit tout naturellement vers le problème du coût de

ces prestations. Dans la première partie de notre analyse, nous traiterons de la question

de la définition du produit et dans la seconde partie nous aborderons la question du coût

de ce produit. Pour éviter les généralités sur la question, nous appliquerons les résultats

de notre analyse au cas d’un hôpital suisse de taille moyenne.

SECTION 1 : La notion de produits hospitaliers

Page 3

1.1 Mesures possibles du produit hospitalier

Près de la moitié des dépenses de santé concerne l’activité hospitalière (Suisse 1995 :

50%, Pharma Information 1998), il paraît donc naturel de modéliser l’output dans ce

secteur en premier.

Il existe différentes mesures possibles de l’activité hospitalière :

- Nombre de journées d’hospitalisation par patient

- Nombre de lits (ou de lits occupés) d’un établissement hospitalier

- Nombre d’admissions, de sorties ou de transferts

- Nombre d’actes médicaux produits

- Somme de tous les services rendus au patient

- L’ensemble des pathologies ou des cas traités

A ces indicateurs de production hospitalière, couramment utilisés dans le secteur de la

santé, on peut encore ajouter la distinction entre les patients hospitalisés et ambulatoires.

On remarque toutefois que ces mesures, prises séparément, ne rendent que peu compte

des prestations médicales réalisées au profit des patients. Cependant, leur usage demeure

très répandu - les organes payeurs en Europe les utilisent couramment pour rembourser

les hôpitaux - car l’accès à l’information reste assez facile.

Certains auteurs estiment que, pour bien décrire l’activité d’un hôpital, il faut considérer

plusieurs paramètres à la fois : le nombre de cas pour traduire l’activité médicale, le

nombre de jours/patients pour traduire l’activité des services infirmiers et des services

hôteliers de l’hôpital et le nombre de lits, en guise de paramètre pour décrire

l’investissement en capital (Breyer 1986). Pourtant, si le but final de la recherche du

produit hospitalier est d’exprimer la « production » de l’hôpital en termes de produits,

générateurs des coûts et des recettes, il est nécessaire de se mettre d’accord sur un

paramètre unique. Ce choix se fera de manière consensuelle, en fonction des intérêts des

partis concernés (l’intérêt des gestionnaires pour des produits de type DRG) et/ou en

fonction des impératifs du système en vigueur (remboursement des hôpitaux par des

forfaits journaliers).

Page 4

Dans une optique d’élargissement de la politique de santé, on abandonne des objectifs de

productivité des soins intra-muros pour les objectifs d’un état de santé de la population.

Cette vision plus large devrait aussi trouver un reflet dans les indicateurs de productivité

des institutions de la santé. En effet, on pourrait envisager des produits tels que:

- L’amélioration de l’état de santé du malade imputable à son séjour hospitalier, ou

- L’amélioration de l’état de santé des habitants d’une région.

Toutefois, considérant la difficulté de les mesurer, ces deux derniers produits semblent

être difficilement applicables dans une problématique de calcul des coûts hospitaliers.

Par la suite, nous développerons davantage le produit nommé DRG, qui connaît

actuellement une extraordinaire popularité dans les milieux hospitaliers.

1.2 Diagnosis Related Group (DRG ou groupes homogènes de malades)

Les DRG représentent une classification faisant appel à la pathologie que présente le

patient. Cette approche a été formalisée dans les années 1980 avec les travaux de Fetter

qui cherchait à constituer des groupes homogènes de malades. La démarche de la

constitution de ces groupes homogènes est la suivante :

1. Les dossiers médicaux des patients sont répartis entre les MDC (Major Diagnosis

Categories). Un MDC regroupe toutes les pathologies qui sont diagnostiquées et

traitées de la même manière et par le même type de spécialistes. Chacune de ces

catégories est construite de manière à correspondre à un organe ou un système, se

rapprochant ainsi des différentes spécialités cliniques (Manuel APDRG 1998). On

attribuera un MDC à chaque personne quittant l’hôpital, selon son diagnostic

principal. Si un patient a subi différentes interventions, on lui attribuera le MDC de

la pathologie la plus importante (supposée la plus coûteuse). Un second diagnostic

est posé si le séjour d’hospitalisation du patient est prolongé par des complications

ou une comorbidité.

2. Après la division en MDC, on segmente selon qu’il y ait eu ou non une procédure

chirurgicale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%