la souffrance et la compassion

SOUFFRANCE

Michel de Tiarelov

2007 / 2008

Entre

COMPASSION

et

2

Étranges rapports que ceux qui existent entre la souffrance et la compassion ! Le

rapport affectif est le premier qui vient à l’esprit : la première est ressentie comme

injuste, la seconde va partager ce ressenti. Rapport moral ensuite : la première est un

mal, que la seconde vient atténuer par un bien. Rapport corporel enfin : la première

génère une douleur que la seconde va s’efforcer de soulager par des soins appropriés.

Sous tous ces rapports, la compassion se vit comme une vertu inattaquable.

Jusqu’alors, rien de bien étrange tant que nous demeurons dans le giron de

l’intention et de l’efficacité vérifiée. Supprimons d’ailleurs cette intention première, et

la souffrance ira en croissant : quelle que soit sa nature originelle, à l’indifférence

qu’elle suscite s’ajoutera immanquablement une souffrance morale. Inversons

l’intention première : elle devient la persécution. Et nous commençons à entrer dans

l’étrange…

Toute souffrance nous affecte : c’est pourquoi le rapport affectif est premier. Le

ressenti implique justement de la traiter dans une certaine urgence, de crainte qu’elle

ne dégénère en une souffrance plus importante. Dans l’urgence, on agit sur les effets

pour les diminuer voire les annihiler : les causes peuvent attendre. Ressentie comme

injuste, toute souffrance devient insupportable. Malheur à l’indifférent : il sera sujet

de scandale. Mais toute souffrance n’est PAS injuste ! Est-ce « injuste » de souffrir de

multiples fractures si l’on s’est jeté du troisième étage ? Est-ce « injuste » d’être

malade si l’on a consommé une viande avariée ? Est-ce « injuste » d’être sanctionné

après avoir commis un acte repréhensible ?

On remarque d’ailleurs que l’application de la justice elle-même consiste à

infliger une souffrance à qui a fait souffrir : c’est apporter une souffrance ressentie

comme juste contre une autre ressentie comme injuste. Cette psychologie est

primaire et archaïque : si la souffrance pouvait réellement annihiler la souffrance,

point ne serait nécessaire de disserter encore sur la question ! Mais la justice est bien

obligée de se placer du côté du souffrant premier : la victime, ou supposée telle. Elle

agit ainsi précisément par compassion pour cette dernière, dont la souffrance a natu-

rellement été ressentie comme injuste ; si elle n’agissait pas, cette souffrance serait

encore plus grande. Elle n’a d’autre ressource que de la transférer sur le coupable… ou

supposé tel. Acte d’autorité, l’acte judiciaire n’en est pas moins un acte de vengeance

policé qui ne veut pas dire son nom, s’effectuant sous le sceau de la justice ! C’est

pourquoi il lui est d’autant plus nécessaire de réunir des preuves étayant la culpabilité,

prenant le risque d’infliger une souffrance gratuite à un innocent… ce qui la desservi-

rait, dévoilant au passage cet esprit de vengeance. Aussi policée et règlementée soit-

elle, la justice n’est jamais qu’humaine… Donc, foncièrement affective et par là,

sujette à l’erreur.

La vengeance est un plat qui se mange froid. De fait, la justice agit moins dans

l’urgence que la médecine : elle évalue plus longuement, pressentant que les blessures

qu’elle traite sont plus profondes que celles du chirurgien… et plus longues à « refroidir ».

Mais qu’est-ce que la vengeance, hormis un acte moralement répréhensible ?

Plus précisément, que traduit un acte de vengeance ? Là encore, il traduit un acte

profondément archaïque : la projection de sa souffrance sur l’autre, par le refus d’une

souffrance d’origine intérieure. L’autre donne ainsi l’illusion d’apporter une souf-

france de l’extérieur, quand c’est lui qui la reçoit ! Cette illusion est menée à la

perfection s’il se venge à son tour : la réaction de défense étant interprétée comme

une attaque… surtout devant des témoins qui voient également de l’extérieur.

En revanche, l’illusion tombe d’elle-même si l’autre « tend l’autre joue » : le premier

est renvoyé à lui-même, et contraint de se confronter de nouveau à sa souffrance

intérieure.

Il convient à présent de définir plus précisément la souffrance, afin de la com-

battre plus efficacement : elle n’est pas toujours une fatalité inéluctable, le produit

d’un mauvais sort qui frappe aveuglément. Quand bien même elle soit ressentie comme

3

injuste, elle est plus souvent qu’il n’y paraît le fruit d’une justice immanente. En ce

monde qui croule plus que jamais sous le joug de multiples souffrances, il devient

urgent de lever le voile sur son apparente absurdité. Plus elle semble absurde, moins

elle est acceptée ; moins elle est acceptée, plus elle croît de façon exponentielle.

L’acceptation de la souffrance ne va pas de soi. Spontanément, nous la rejetons

à l’extérieur… notamment sur l’autre, comme nous l’avons vu à l’instant. C’est là une

réaction primaire, puisqu’elle ressort du ressenti immédiat. Nous pouvons d’ailleurs

l’observer aisément chez les enfants : quand une bêtise est commise -et qu’on a peur

de souffrir de la punition qui en résultera-, c’est toujours de la faute de l’autre !

Rationalisant davantage, l’adulte trouvera mille et une « bonnes » raisons de ne pas

accepter sa souffrance : il n’est pas masochiste, il n’est pas doloriste, ce n’est pas sa

souffrance, ce serait faire montre de faiblesse, etc. Mais l’attitude de fond reste globa-

lement la même que celle de l’enfant, qui sent bien que la souffrance est un mal… et

confond allègrement les deux. Accepter la souffrance, ce n’est PAS accepter le mal qui

lui est inhérent : c’est au contraire apprendre à les distinguer sciemment.

L’apparente absurdité de la souffrance ne va pas de soi non plus : de bout en

bout, l’histoire de l’humanité est imprégnée d’une recherche permanente de sens à lui

donner. Cette recherche s’est toujours effectuée parallèlement sur deux pôles : celui

de la souffrance extérieure par la découverte et l’application de thérapies toujours

plus performantes, et celui de la souffrance intérieure par l’apport de multiples tradi-

tions religieuses. Ces deux pôles ne sont d’ailleurs pas toujours parallèles, l’un inter-

férant parfois sur l’autre. Cette observation est particulièrement criante aujourd’hui,

où l’instauration de comités « bioéthiques » signe la présence d’une confrontation qui

tourne à l’affrontement. Les nouvelles thérapies tournent fou, l’efficacité leur tenant

lieu de sens. Même leurs thuriféraires les plus fervents pressentent fort bien qu’il y a

des limites à ne pas dépasser, les écarts éthiques étant fermement sanctionnés. Ces

limites sont du reste clairement indiquées par les traditions religieuses, l’Église

catholique étant en pointe dans ce domaine.

La recherche de sens à donner à la souffrance peut néanmoins être explorée

hors de toute considération de foi personnelle ou collective : les deux pôles se distin-

guent parfaitement… tant qu’ils ne se confondent pas. Leur affrontement serait inexis-

tant sans cette confusion initiale. On sent bien que leur nature diffère dans leur

approche mais converge dans leur objectif : toute opposition est donc le fruit d’une

erreur de perspective qui n’est pas davantage à imputer à l’un au détriment de l’autre,

car cette erreur leur est commune.

Plonger au cœur de la souffrance, c’est apprendre à distinguer la souffrance

extérieure de la souffrance intérieure : l’absurdité de la souffrance est historiquement

le fruit de leur confusion. La distinction n’est pas sans surprises !

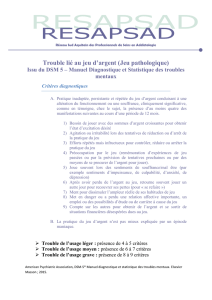

La souffrance extérieure est naturellement la plus visible. D’ordre psychologique,

elle est celle qui provient de l’extérieur : contradiction, affrontement, séparation,

violence, peurs, déceptions, cataclysmes. D’ordre physiologique, elle résulte de

blessures externes (fractures, entorses, plaies diverses…) ET de traumatismes

internes.

La souffrance intérieure est la plus difficile à appréhender, et prête à une confu-

sion dont les effets sont abyssaux. Ainsi -qu’elle soit d’origine virale ou congénitale-

TOUTE maladie N’EST PAS une souffrance intérieure, mais extérieure. Quel que soit

son mode de pénétration dans l’organisme, un virus vient TOUJOURS de l’extérieur.

Quelle que soit la déficience génétique, celle-ci émane par définition d’une génération

antérieure, donc extérieure. La souffrance intérieure N’EST PAS la maladie : elle

résulte d’une absence -ou d’une inefficacité- de traitement de cette maladie. Inter-

préter la maladie comme une souffrance intérieure génère précisément une

souffrance intérieure QUI N’EXISTAIT PAS : c’est le chat qui se mord la queue ! Dans

4

cette nouvelle perspective, on s’aperçoit que les soins thérapeutiques apportés à la

maladie ne sont pas des soins curatifs de la souffrance intérieure… mais préventifs.

Ceci ne constitue qu’un point de détail presque anecdotique tant qu’il s’agit de traiter

une maladie corporelle : les considérables avancées médicales permettent justement

de prévenir la souffrance intérieure. Mais la distinction prend des proportions insoup-

çonnées quand il s’agit de traiter la maladie dite mentale !

Cette dernière ne fait AUCUNEMENT exception à la règle : elle est une souffrance

extérieure. Interpréter la maladie comme une souffrance intérieure génère précisé-

ment une souffrance intérieure QUI N’EXISTAIT PAS : ceci se vérifie tout particulièrement

dans le traitement de la maladie dite mentale, dès lors qu’il est avéré qu’elle ne trouve

pas son origine dans quelque lésion d’ordre neurologique ou congénital. De par sa

nature, la maladie dite mentale -ne bénéficiant pas des techniques d’investigation

instrumentale de la maladie corporelle- ne peut être appréhendée que de

l’extérieur : c’est aussi pourquoi elle est une souffrance extérieure, à l’instar de la

maladie corporelle. Son traitement s’apparente d’ailleurs à celui de cette dernière, le

soma agissant sur la psyché. En revanche, si un diagnostic corporel repose sur des

données objectives parce que vérifiables jusque dans les causes, le « diagnostic »

mental est exclusivement établi sur des données subjectives reposant sur des effets

interprétés de l’extérieur : il existe donc un abîme entre les deux. Par conséquent, le

risque d’erreur devient considérable ! Si cette erreur est concrétisée, il y aura inéluc-

tablement erreur de traitement, avec à la clef le risque inconsidéré de l’introduction

artificielle d’une souffrance extérieure (corporelle, voire mentale) qui n’existait

pas : la thérapie se retourne contre elle-même, se faisant persécutrice !

La persécution est l’envers de la compassion : elle relève moins d’un sadisme

aveugle que d’une fausse compassion. Car s’il n’y a pas de fausse souffrance, il

existe de fausses compassions.

Dans le cas présent, il faut remonter en amont du diagnostic : la consultation

chez le praticien. Pour une pathologie corporelle, l’initiative de cette consultation est

du patient : elle est libre et résulte d’une souffrance extérieure. (À moins, naturelle-

ment, qu’il soit inconscient !) Il peut même consulter SANS souffrir, à titre préventif.

La situation est de nouveau très différente pour une pathologie dite mentale : l’initiative

de la consultation est rarement du patient. Même quand il s’y résout de son propre chef,

il a vraisemblablement subi des pressions psychologiques de la part de son entourage…

ce qui est donc bien une souffrance extérieure. (À double titre, d’ailleurs : l’entourage

exerçant ces pressions subissant de sa part une souffrance extérieure) Cette situation

est déjà suspecte en soi, la thérapie se polarisant sur le patient, et non sur son

entourage. Contrairement au praticien du corps, on ne consulte pas spontanément un

« spécialiste » du « psychisme » SANS souffrir, à titre préventif. Nous avons vu qu’il

existe au minimum une souffrance extérieure. L’outillage du praticien étant ce qu’il

est, à savoir archaïque en comparaison de celui du médecin traditionnel, la souffrance

extérieure de son patient sera perçue comme une souffrance intérieure. On se

rassure à bon compte, estimant par exemple que le psychiatre -étant médecin par

ailleurs- offre des garanties que n’offrent pas des psychothérapeutes non convention-

nés, parfois aussi fantaisistes qu’inefficaces. C’est oublier que ces derniers ne sont PAS

prescripteurs : ils peuvent au pire polluer l’esprit… et offrent donc la garantie majeure

de ne pas polluer un corps sain par une pharmacopée qui ne le concerne pas. Tant que

le psychiatre exerce une médecine de base, il offre effectivement une certaine garantie

quant à son traitement. Mais quand celui-ci s’opère sur la base d’un diagnostic

psychiatrique erroné, sa qualité de prescripteur présente un risque majeur. Être

ponctuellement énervé (de part, notamment, une consultation plus ou moins contrainte)

ne suffit pas à ingurgiter un neuroleptique ! Être ponctuellement inquiet (pour les

mêmes raisons) ne justifie pas davantage la prise d’un anxiolytique. Être ponctuelle-

ment abattu par les pressions conjointes de son entourage est un peu court pour

diagnostiquer une dépression. On connaît déjà mal les effets secondaires de certains

5

produits destinés à influer sur un mental déséquilibré : que dire de ceux qui viennent

s’immiscer dans un organisme sain ? En définitive, la frontière est ténue entre la

médecine du soma et celle de la psyché. La confusion des deux sur un même praticien

entraîne une ambiguité quant aux traitements administrés : ceux-ci ne vont-ils pas

prolonger dans le temps à l’infini une situation pathologique qui n’existait pas AVANT

la première consultation ? La porte est grande ouverte à une médecine iatrogène par

nature et non par accident.

Il est très étrange de constater que le mode opératoire du psychiatre est très

voisin de celui de l’homme de loi ! Cela ne tient nullement au prestige de la fonction,

mais à une sorte de fraternité professionnelle : l’avis du psychiatre est souvent requis

dans une affaire de justice, jusqu’à en devenir souverain. C’est que la justice exerce

également une fonction thérapeutique, en se voulant curative des pathologies sociales.

Dans le cadre d’affaires où la raison du présumé coupable est mise en doute, l’inter-

vention du psychiatre est devenue systématique : la consultation psychiatrique est

entérinée par voie de coercition juridique ; le traitement n’est plus facultatif mais est

imposé par jugement. La justice vient ainsi se télescoper avec la médecine. Mais qui

met en doute la raison du présumé coupable si ce n’est le plaignant ? Tant que l’acte

délictueux commis est patent, prouvé et particulièrement abject, la question suivante

ne se pose pas : qui mettra en doute la raison du plaignant ? Mais quand l’acte

d’accusation repose moins sur des faits réellement délictueux que sur une jurispru-

dence approximative venant appuyer le ressenti du plaignant, la question devient plus

légitime. Elle n’est pourtant JAMAIS posée. De connivence avec la psychiatrie,

la justice prend ainsi le risque hallucinant de briser des vies entières d’innocents ! Elle

« soigne » la pathologie sociale en imposant une pathologie mentale -voire physique-

sous la contrainte, par fausse compassion à l’égard du plaignant. En théorie, le

présumé coupable peut se retourner contre ce dernier, en le poursuivant à son tour

pour diffamation. En pratique, quelle Cour prendra au sérieux la plainte d’un « malade

mental »? La boucle est bouclée…

C’est qu’il existe de curieuses analogies entre le psychiatre et l’avocat, à

commencer par la fausse compassion. Dans une affaire judiciaire, un juste équilibre

semble trouvé : le psychiatre exerce sa compassion à l’égard du présumé coupable

tandis que l’avocat exerce la sienne à l’égard de la présumée victime… ce qui semble

injuste aux jusqu’auboutistes de la sanction exemplaire à qui la peine prononcée est

ressentie comme adoucie. (C’est oublier qu’il y a des prisons chimiques plus redoutables

que les prisons de pierre…) Cette situation est de toute façon un trompe-l’œil. En

réalité, l’avocat et le psychiatre travaillent de concert, en faveur de la présumée

victime. Tous deux ont en commun d’exercer leur fonction sur la foi du ressenti de la

présumée victime, puisque c’est elle qui a initié l’action judiciaire. Tous deux ont en

commun d’avoir pour seul outillage… la jurisprudence. Sous un paravent scientifique

dûment estampillé par une certaine aura médicale, les connaissances psychiatriques

ne reposent en effet que sur la nomenclature de situations pathologiques approxima-

tives, arbitrairement classifiées dans des catégories dotées d’un vocabulaire se

voulant aussi ésotérique qu’impressionnant. À l’examen, ce vocabulaire frappe par un

caractère moins thérapeutique que moral. S’il fallait définir la jurisprudence de

l’avocat, elle présenterait des traits dont l’étroite similitude est troublante…

Dans l’acceptation de la souffrance, il faut aussi distinguer la souffrance intérieure

de la souffrance extérieure. Dans la mesure où les motifs de cette dernière sont

éclaircis par les investigations scientifiques, elle devient acceptable. Non qu’elle perde

son caractère douloureux et qu’il faille renoncer à lutter contre elle, mais au moins

a-t-elle un sens. La souffrance intérieure est plus confuse parce qu’elle est plus

profonde : c’est elle qui offre le plus de prise à la révolte, parce qu’elle est insupportable.

C’est une souffrance qui ne se supporte qu’en niant sa propre existence. Elle se

distingue essentiellement dans ses effets : persécutrice, elle se projette en souffrance

extérieure de l’autre.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%