La tuberculose pulmonaire chronique inactive et les séquelles du

INT J TUBERC LUNG DIS 18(2):128–133

© 2014 The Union PERSPECTIVE

[Traduction de l’article : « Chronic inactive pulmonary tuberculosis and treatment sequelae: chest radiographic features » Int

J Tuberc Lung Dis 2014; 18(2): 128–133. http://dx.doi.org/10.5588/ijtld.13.0360]

La tuberculose pulmonaire chronique inactive et les séquelles

du traitement : caractéristiques de la radiographie pulmonaire

A. Hicks,* S. Muthukumarasamy,† D. Maxwell,‡ D. Howlett†

*

Department of Respiratory Medicine and Allergy, Kings College London, London, †

Department of Radiology,

Eastbourne District General Hospital, Eastbourne, ‡

Department of Respiratory Medicine, Eastbourne District General

Hospital, Eastbourne, UK

Auteur pour correspondance : Alexander Hicks, Department of Respiratory Medicine and Allergy, Kings College London,

Guy’s Hospital, Great Maze Pond, London SE1 9RT, UK. Tel: (+44) 207 188 1943. Fax: (+44) 207 403 8640. e-mail:

a lexander[email protected]

La radiographie pulmonaire est un outil clé dans le diagnostic initial des problèmes pulmonaires, notamment la tu-

berculose (TB). Grâce aux antituberculeux, la TB peut être traitée ef cacement et les modi cations radiologiques

sont donc généralement limitées. Cependant, les anti tuberculeux n’ont pas toujours été disponibles et dans certains

cas n’ont pas été mis en œuvre assez tôt dans le cours de la maladie. Dans ce cas, l’infection a pris le dessus et a causé

des dommages radiologiques visibles tels que des calci cations et une brose. Avant l’utilisation des antituberculeux,

différentes techniques chirurgicales ont été utilisées n de contrôler l’infection pulmonaire, comme la collapsothéra-

pie par différentes substances, l’écrasement du nerf phrénique et la thoracoplastie. Chacun de ces traitements avait

une traduction radio logique particulière. Cet article vise à décrire les signes radio logiques de la maladie chronique et

de leur traitement chirurgical parce que leur rareté croissante au l du temps peut compliquer leur interprétation. Ce-

pendant, avec l’augmentation de l’espérance de vie et la survenue de résistances aux antibiotiques qui relance leur uti-

lisation, la reconnaissance des signes radiologiques demeure importante.

MOTS-CLÉS : chirurgie thoracique ; plombage ; oleothorax ; Ghon

LA TUBERCULOSE (TB) est l’un des plus anciens

éaux de l’humanité et le séquençage du génome

suggère qu’un ancêtre précoce de la TB était présent

il y a 3 millions d’années, chez les premiers homini-

dés d’Afrique de l’Est.1 Des preuves historiques ulté-

rieures du éau de la TB au l des siècles incluent

des signes sur les squelettes chez des momies égyp-

tiennes âgées de 5000 ans et des documents écrits

émanant d’Inde et de Chine il y a respectivement

3300 et 2300 ans.2 Au cours du XIXe siècle, la mala-

die avait atteint des proportions épidémiques, avec

environ une personne sur quatre en Europe et en Amé-

rique du Nord mourant de TB.2

A cette époque, le traitement était relativement

basique et inef cace, les patients con nés en sanato-

rium pour un traitement basé sur le repos au lit et le

bon air. La compréhension du processus de la maladie

a fait un progrès signi catif en 1882 quand Robert

Koch a identi é Mycobacterium tuberculosis comme

agent causal.3 Dès le début du XXe siècle, l’incidence

de la TB a commencé à chuter.2 Les raisons de ce dé-

clin sont complexes, mais incluent probablement un

degré de sélection génétique, amenant une immunité

RÉSUMÉ

AH et SM ont contribué de manière équivalente à la rédaction de

cet article.

de groupe, et une amélioration des conditions de vie.4

A cette époque, le traitement continuait à être basé

sur l’admission en sanatorium, qui montrait quel-

ques preuves d’ef cacité.5 Les procédures chirurgica-

les étaient également préconisées comme méthode de

fermeture des cavités et de négativation des crachats.

Ces procédures incluaient une large gamme de tech-

niques, comme le pneumothorax provoqué, l’écrase-

ment du nerf phrénique, la thoracoplastie, le plom-

bage et l’oléothorax. Ces techniques apportaient une

certaine amélioration,2 et certains patients de cette

époque continuent à se présenter à l’hôpital avec

toute une gamme de signes radiologiques.

Les options thérapeutiques ont connu un dévelop-

pement spectaculaire au milieu du XXe siècle avec

la découverte des médicaments antituberculeux, ini-

tialement la streptomycine en 1944, aboutissant à

l’étude randomisée pionnière réalisée par le Profes-

seur Bradford-Hill.6 Ce médicament a été suivi par

l’isoniazide (INH) en 1952,7 et la rifampicine (RMP)

plus tard au cours de cette décennie. Ces agents phar-

macologiques ef caces ont signi cativement réduit le

recours à la chirurgie et les taux de TB ont régulière-

ment diminué. Il a même été suggéré dans les années

1960 que la TB pourrait être éradiquée. Ceci ne s’est

manifestement pas produit et en 2012, le rapport de

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le

éau de la TB a fait état d’une incidence mondiale de

8,7 millions de cas en 2011, avec un total de 1,4 mil-

lion de décès associés.8 Ces cas frappent principale-

ment l’Inde, la Chine et l’Afrique sub-saharienne.

Parmi ces cas, 310.000 étaient des TB multirésistantes

(TB-MDR, dé nies comme une résistance au moins à

l’INH et à la RMP).8

La TB pharmaco résistante a été rapportée dans

les années 1940, mais en raison des systèmes de soins

de santé chaotiques et d’une adhésion médiocre au

traitement dans de nombreuses régions du monde, la

TB-MDR augmente, ce qui a amené au moins en par-

tie l’OMS à déclarer une urgence sanitaire mondiale

en 1993.9 La TB-MDR pose des dé s signi catifs en

matière de soins de santé et le traitement antitubercu-

leux standard, qui a été le pilier thérapeutique, n’a

plus qu’un taux d’ef cacité de 48% dans ces cas.8 De-

vant l’expansion de la TB ultra-résistante, un nombre

limité de traitements chirurgicaux a à nouveau été en-

visagé dans des cas individuels a n de lutter contre

l’augmentation et les progrès de la maladie.10,11

BUT

Cet article vise à fournir un guide des signes radiolo-

giques vus soit en cas de TB chronique inactive, soit

en cas de conséquences à long terme du traitement

chirurgical. Bien qu’ils ne soient pas forcément spéci-

ques à la TB, ils constituent une aide utile au dia-

gnostic, surtout dans un contexte de ressources limi-

tées où l’on ne dispose pas toujours d’imagerie plus

élaborée. Grâce à la disponibilité de traitements anti-

tuberculeux ef caces au cours des 60 dernières années,

la majorité des signes radiologiques les plus étendus a

été perdue, ce qui rend leur interprétation plus dif -

cile pour des médecins moins expérimentés. Cepen-

dant, en raison du vieillissement de la population,

d’une immigration accrue émanant de pays à risque

élevé et d’une résistance croissante aux médicaments

antituberculeux, ce type d’images est encore observé

et doit être interprété avec exactitude. Un accent par-

ticulier sera mis sur les conséquences radiologiques

de la chirurgie, étant donné leur relative rareté hors

des centres spécialisés au cours des dernières années.

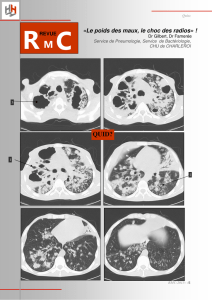

Radiologie de la tuberculose chronique inactive

Foyer de Ghon calci é

Un foyer de Ghon est une lésion pulmonaire où l’in-

fection et la consolidation sont à l’origine survenues

après une infection tuberculeuse chez un individu im-

munocompétent.12 Cette zone d’in ammation granu-

lomateuse est classiquement décrite soit dans la partie

inférieure du lobe supérieur, soit dans la partie supé-

rieure du lobe inférieur. Cependant, les études sem-

blent suggérer qu’il n’y a pas de prédominance régio-

nale en dehors d’une apparition plus fréquente dans

le poumon droit.13,14 Il peut se développer davantage

avec une zone de nécrose centrale et s’étendre aux

ganglions locaux (complexe de Ghon). Finalement,

sans traitement, la zone devient breuse et calci ée, et

est appelée à ce stade complexe de Ranke (Figure 1,

également visible sur la Figure 2 comme l’indiquent

les èches). Ce sont des foyers de Simon, c’est-à-dire

des nodules apicaux, souvent calci és, qui résultent

également de l’infection initiale suivant une diffusion

hématogène.15

Calci cation parenchymateuse

Les calci cations parenchymateuses (Figure 2) ap-

paraissent quand le granulome original consécutif à

Figure 1 Un foyer de Ghon calcifi é (fl èche) vu dans la périphé-

rie de la zone gauche moyenne et des adénopathies hilaires cal-

cifi ées, également appelées complexe de Ranke.

Figure 2 A) Calcifi cations bilatérales apicales et B) hilaires

droites ; C) foyers apicaux nodulaires de calcifi cations de Simon

résultant d’une infection initiale suivant une propagation hé-

matogène. Il y a également des signes de perte de volume du

lobe supérieur vus chez ce patient de 78 ans.

TB chronique inactive et séquelles du traitement 3

l’infection guérit et, dans 20–30% des cas, se calci-

e.16 Ce processus peut survenir dans n’importe quel

endroit du corps où se forme un granulome et il n’est

pas limité aux poumons.

Calci cation pleurale

Les calci cations pleurales (Figure 3) de la TB attei-

gnent généralement la plèvre viscérale et surviennent

après disparition de l’empyème (la persistance d’une

maladie active est probable chaque fois qu’il reste du

liquide au sein des couches calci ées). La calci cation

peut avoir un aspect de plume ou de dentelle, ou être

linéaire quand elle se trouve autour d’une effusion

enkystée ou empyème. La décalci cation peut surve-

nir si l’infection redevient active. La calci cation du

diaphragme est vue plus souvent en cas d’exposition

à l’amiante ; il faut cependant envisager la possibilité

de coexistence de la TB avec une asbestose.17 La cal-

ci cation peut être bilatérale, mais elle est générale-

ment unilatérale. Le diagnostic différentiel de toute

calci cation pleurale devrait inclure l’exposition à

l’amiante, un hémothorax préalable et d’autres infec-

tions à l’origine d’empyème. Des degrés variés de cal-

ci cation peuvent être observés (Figure 3). Cependant,

ils ne représentent pas forcément l’impact clinique

sur le patient, car ces calci cations resteront souvent

asymptomatiques en dépit de modi cations étendues

à la radiographie.

Calci cation péricardique

Des calci cations péricardiques peuvent également

apparaitre, soit comme le résultat d’une infection

anergique primaire, ou à la suite de la rupture d’adé-

nopathies médiastinales étroitement associées (Fi-

gure 4). Le degré d’impact clinique de cette calci ca-

tion varie, mais comme les deux couches du péricarde

sont atteintes, de multiples adhérences peuvent se

former, aboutissant à une péricardite constrictive im-

portante.17 La tomodensitométrie peut accroitre le

taux de diagnostic. L’échocardiogramme est souvent

utile pour quanti er le degré de brose et d’adhérence

qui sont apparues, re étant ainsi l’impact symptoma-

tique probable.

Fibrose

Le processus naturel de guérison de la TB aboutit à

des modi cations breuses à mesure que les granulo-

mes originaux sont remplacés par du tissu breux

pulmonaire plus mature (Figure 5). Cet effet cica-

trisant peut induire un aspect brotique à la radio-

graphie. La cicatrisation peut être extrême, ce qui fait

de la TB la cause non-in ammatoire la plus fréquente

Figure 3 Calcifi cations pleurales extensives ressemblant à une

plaque dans l’hémithorax gauche avec perte de volume asso-

ciée. Les modifi cations sont secondaires à une pleurite due à un

empyème tuberculeux.

Figure 4 Calcifi cations péricardiques denses chez une femme

de 96 ans avec une tuberculose préalable résultant d’une infec-

tion anergique ou d’une rupture d’adénopathies médiastinales

étroitement associées.

Figure 5 Fibrose apicale bilatérale et épaississement pleural

avec une élévation des deux hiles chez un homme de 60 ans

avec une tuberculose préalable.

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

de sténose bronchique.18 Chez des patients qui ont

une brose pulmonaire idiopathique préexistante, le

risque de développer une TB est quatre fois plus élevé.

Ces cas peuvent également constituer un dé diagnos-

tique, car ils sont plus susceptibles d’avoir une appa-

rence nodulaire atypique qui imite les signes radio-

logiques associés à la malignité.19

Modi cations cavitaires dans

la maladie chronique

La TB pulmonaire aigüe induit la formation de cavi-

tés pulmonaires dans environ 40–45% des cas dans

la phase post-primaire.20 L’apparition des cavités est

sans rapport avec le diagnostic, avec à la fois des pa-

rois lisses et nes et des parois nodulaires épaisses.15

Des boules fongiques (ou bactériennes) (Figure 6) dé-

couvertes dans des cavités préexistantes dans le pou-

mon sont souvent appelées mycétomes. Bien que des

boules fongiques puissent se développer dans n’im-

porte quelle cavité, les séries de cas ont montré que la

morbidité et la mortalité étaient plus élevées en cas de

cavités dues à la TB à cause du risque majoré d’hé-

morragie.21 Il faut également envisager la possibilité

de malignité et de réactivation de la maladie.

Modifi cations chirurgicales

Avant le développement de la chimiothérapie ciblant

spéci quement Mycobacterium tuberculosis dans les

années 1940, la chirurgie a été largement utilisée

dans le traitement de la TB pulmonaire. Le but théra-

peutique était d’obtenir un collapsus du poumon a n

de réduire l’environnement aérobie nécessaire à la

croissance des bactéries. Une grande variété de tech-

niques a été utilisée dans la première moitié du XXe

siècle. Quelques techniques, comme la pneumonecto-

mie ou la lobectomie, sont en voie de réintroduction

pour la TB pharmacorésistante, mais d’autres tech-

niques peuvent encore être vues occasionnellement

chez les personnes les plus âgées de la population pré-

sentant des problèmes pulmonaires. Ces signes peu-

vent souvent être initialement reconnus par les clini-

ciens ou les radiologues sur les radiographies ; nous

présentons ci-dessous des cas avec lesquels le clini-

cien devrait être familier.

Pneumothorax arti ciel

En 1880, le médecin français Emile Toussaint a

constaté les effets béné ques du pneumothorax spon-

tané chez des patients tuberculeux. Inspiré par ceci,

Carlo Forlanini a été le premier à décrire une mé-

thode d’introduction du pneumothorax arti ciel dans

un but thérapeutique en 1888.22 Sa technique impli-

quait de faire pénétrer de l’azote dans la cavité tho-

racique grâce à une pleurocentèse et de collaber le

poumon en l’absence d’adhérences pleurales. Cette

méthode est vite devenue populaire, et dans les années

1940, les patients étaient suivis pendant plusieurs an-

nées pour évaluer la progression de la maladie, avec

traitement de recharge au besoin. Les signes radiolo-

giques de cette procédure tombée en désuétude sont

souvent inapparents, et la majorité des pneumothorax

iatrogènes ont disparu dans la cohorte actuelle de pa-

tients se présentant à l’hôpital.

Ecrasement du nerf phrénique

L’avulsion ou l’écrasement du nerf phrénique a été

décrite par Stuertz en 1911, quand il a eu recours à

cette méthode pour traiter une TB du lobe inférieur.

Les résultats ont été variables et cette méthode a sou-

vent été utilisée comme adjuvant d’un pneumothorax

ou d’un pneumopéritoine arti ciel et d’une thoraco-

plastie.23 Les effets résiduels d’une blessure du nerf

phrénique peuvent durer de 6 mois à 2 ans et de fa-

çon permanente dans 20% des cas (Figure 7).24

Thoracoplastie

La thoracoplastie a été utilisée pour réduire le volume

de l’hémithorax et, dans le cas de la TB, pour compri-

mer les cavités pulmonaires (Figure 8). Elle a souvent

été réalisée en deux étapes impliquant de multiples

résections des côtes, qui permettaient un collapsus

pulmonaire, et l’apposition de la plèvre viscérale et

Figure 6 Cavité à parois épaisses dans l’apex droit, avec un

croissant aérique autour d’une boule fongique à aspergillus,

conforme à un mycétome.

Figure 7 Un patient de 75 ans avec des antécédents de para-

lysie du nerf phrénique bilatéral. On voit le faible volume pul-

monaire alors que le cliché est en inspiration forcée. Des calcifi -

cations intrapulmonaires bilatérales étendues sont conformes à

des antécédents de tuberculose.

TB chronique inactive et séquelles du traitement 5

pariétale. En 1925, John Alexander, qui souffrait lui-

même de TB spinale, a développé la technique utilisée

de nos jours pour la thoracoplastie. Une procédure

en deux étapes impliquait souvent la résection d’un

maximum de cinq côtes, tandis qu’une procédure en

trois étapes allait jusqu’à la résection de huit côtes,

en fonction du degré de collapsus requis.25

Plombage

La technique de plombage a émané de techniques

e xtrapleurales et extrafasciales visant à induire un

collapsus pulmonaire (Figure 9). Plombe est un mot

danois signi ant « joint de plomb ». Avant cette tech-

nique, divers matériaux comme l’huile, la graisse, le

sang et la paraf ne ont été utilisés. En 1945, Wilson

et al. ont utilisé des sphères de méthyle méthacrylate

insérées dans l’espace extrapleural. Elles étaient sem-

blables à des balles de ping-pong et étaient insérées

dans des sacs en plastique pour éviter leur migration.

Cette procédure était souvent réalisée en une seule

fois et pouvait être utilisée des deux côtés. Elle béné -

ciait souvent aux patients trop malades pour envisa-

ger une thoracoplastie.26

La première indication d’un plombage est une ca-

vité apicale < 4 cm. Des complications tardives peu-

vent survenir en cas de plombage, qui peuvent être

évidentes en imagerie. Ce sont notamment une infec-

tion (dont la tuberculose), une cancérisation autour

du site de plombage (notamment de nature sarcoma-

teuse), ainsi qu’un effet de masse locale dû à la migra-

tion de la balle et pouvant à son tour entrainer des

complications comme une obstruction de la veine

cave supérieure, une irritation du plexus brachial et

une stule bronchopleurale et cutanée.26

Oléothorax

L’oléothorax était une méthode d’expansion théra-

peutique qui impliquait une injection d’huile intra- ou

extra-pleurale, généralement de la paraf ne ou une

huile minérale. La procédure était censée être ef cace

pendant 18–24 mois, l’huile étant ensuite retirée. Ce-

pendant, la majorité des patients restait asymptoma-

tique et le retrait de l’huile n’était pas fait. Cette pro-

cédure a été largement abandonnée dans les années

1950.27 La Figure 10 montre un oléothorax de l’es-

pace pleural gauche et des calci cations pleurales vi-

sibles à droite, probablement un résultat d’un em-

pyème préalable.

CONCLUSION

Devant une population vieillissante et la survenue

de la TB-MDR, cet article revisite les signes visibles

sur les radiographies pulmonaires montrant à la fois

Figure 8 Une thoracoplastie unilatérale chez une femme de

90 ans. On voit également des calcifi cations parenchymateuses

droites hautes typiques d’antécédents de tuberculose.

Figure 9 Un patient de 76 ans avec un antécédent de procé-

dure de plombage unilatéral pour la tuberculose.

Figure 10 Oléothorax du côté gauche. Le côté droit dé-

montre des antécédents de pleurite secondaire à un empyème

tuberculeux.

6

6

1

/

6

100%