Troubles du rythme et cardiopathies congénitales

22 | La Lettre du Cardiologue • n° 454-455 - avril-mai 2012

DOSSIER THÉMATIQUE

Prise en charge

descardiopathies congénitales

de l’enfant devenu adulte

* Unité de cardiologie congénitale de

l’adulte, hôpital européen Georges-

Pompidou, Paris.

Troubles du rythme

et cardiopathies congénitales

Arrhythmias in adults with congenital heart diseases

E. Barre*, L. Iserin*

L

es troubles du rythme chez les patients atteints

de cardiopathies congénitales sont, par leur

incidence et par leur gravité, des problèmes

majeurs de la prise en charge à l’âge adulte.

En effet, les cicatrices chirurgicales, les surcharges

volumétriques et barométriques sont de nombreux

substrats arythmogènes. C’est la cause la plus

fréquente d’hospitalisation : l’incidence des aryth-

mies auriculaires est de 7 % à l’âge de 20 ans et elle

atteint 38 % à l'âge de 55 ans (1).

Les arythmies auriculaires ont une morbimortalité

élevée (insuffisance cardiaque [IC], détérioration

définitive de la fonction ventriculaire, augmentation

des accidents vasculaires cérébraux [AVC], décès) et

doivent donc être prises en charge de façon agressive.

Troubles du rythme

supraventriculaires

Épidémiologie

La prévalence des troubles du rythme auriculaires

(TDRA) dans cette population est particulièrement

fréquente et augmente avec l’âge et le type de cardio-

pathie. En moyenne, l’incidence est de 10 % dans la

population des patients congénitaux adultes, avec

une incidence de 5 % à 2 ans et de 13,7 % à 5 ans (2).

Pour un âge moyen de 42 ans, J. Bouchardy et al.

rapportent une incidence de 12 % pour les tétralogies

de Fallot (TOF), de 33 % pour les Ebstein, de 18,9 %

pour les communications interauriculaires (CIA), de

28 % pour les transpositions complexes des gros vais-

seaux et de 24,2 % pour les ventricules uniques (1).

Si l’on compare la population des patients congé-

nitaux à la population générale, un adulte âgé de

20 ans présenterait un risque d’arythmie équivalent

à celui d’une femme âgée de 55 ans (3).

Dans 94 % des cas, la tachycardie atriale paroxys-

tique est symptomatique (4), ce qui permet un

dépistage rapide. La morbimortalité des patients

concernés est très élevée : elle augmente de 50 %

la mortalité, l’incidence des AVC et l’insuffisance

cardiaque, et elle triple le risque de chirurgie

cardiaque (1). Le risque de mort subite (MS) sur des

arythmies rapides par défaillance hémo dynamique

ou par complications thromboemboliques concerne

principalement les TOF et les ventricules uniques

palliés par des dérivations cavopulmonaires de type

Fontan.

Physiopathologie

Les substrats arythmogènes sont nombreux chez

les patients congénitaux. Certains sont communs

à ceux de la population générale, mais ils sont

souvent spécifiques et parfois associés, comme dans

la cardiopathie d’Ebstein avec le syndrome de Wolff-

Parkinson-White. Les facteurs favorisants les plus

fréquents sont l’hypertrophie, la fibrose secondaire

à la cyanose chronique, la surcharge volumétrique

ou barométrique chronique, auxquelles s’ajoutent

les cicatrices chirurgicales.

Les arythmies les plus décrites sont le flutter, la fibril-

lation auriculaire (FA) et la tachyardie atriale. Toutes

peuvent s’associer à des dysfonctions sinusales ou

à des blocs de degré variable, ce qui complique les

possibilités de traitement.

Les patients opérés pour une transposition des

gros vaisseaux (TGV) et ayant eu une palliation

par switch atrial (procédure de Senning et Mustard)

développent dans 35 à 50 % des cas, à 15 ans de

suivi, une arythmie atriale due aux nombreuses

cicatrices intra-auriculaires (création de chenaux

pour dériver les veines pulmonaires [VP] dans

E. Barre

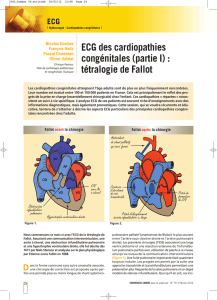

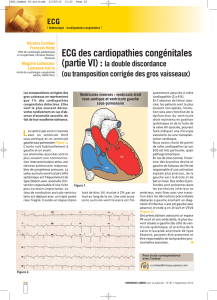

Figure 1. Bloc de

branche droit typique

d’une tétralogie de

Fallot.

La Lettre du Cardiologue • n° 454-455 - avril-mai 2012 | 23

Points forts

Highlights

»

Arrhythmias are common,

particularly supra ventricular

arrhythmia (SVA), symptomatic

and increased the morbid-

mortality.

»

SVA usually complicated TGA

(transposition of great arteries)

with atrial switch, repaired

TOF, Fontan palliation, Ebstein

anomaly and VT (ventricular

tachycardia): repaired TOF and

TGA with atrial switch.

»

Early reduction of arrhythmia

is the basis of the treatment

as well as betabloquers and

sometimes a new surgical inter-

vention. There is no guidelines

about the indication of implant-

able cardiac defibrillator in

primary prevention. On the

contrary of TGA, TOF seems

to have benefits despite the

number of complications and

the young age.

Keywords

Supra-ventricular arrhythmia

Ventricular arrhythmia

Congenital heart disease

Risk factors

Treatment

Mots-clés

Troubles du rythme

supraventriculaires

Troubles du rythme

ventriculaires

Cardiopathies

congénitales

Facteurs de risque

Traitement

»Les troubles du rythme sont graves et fréquents, principalement les troubles supraventriculaires (TSV)

qui sont souvent symptomatiques et augmentent la morbi-mortalité.

»Les TSV compliquent l’évolution des transpositions des gros vaisseaux (TGV) palliées à l’étage auricu-

laire, des tétralogies de Fallot (TOF), des interventions de Fontan, des maladies d’Ebstein. Les troubles

ventriculaires prédominent dans les TOF et les TGV. Le traitement s’appuie sur la réduction précoce, sur les

bêtabloquants, et parfois sur une nouvelle chirurgie. Les indications du défibrillateur automatique implanté

en prévention primaire ne sont pas définies. Contrairement aux TGV, les TOF semblent en bénéficier malgré

les nombreuses complications et leur jeune âge.

l’oreillette droite [OD] et les veines caves dans

l’oreillette gauche [OG]). Les arythmies se majorent

par l’augmentation de la pression intra-auriculaire.

De plus, ce type de chirurgie expose au risque de

dysfonction sinusale (jusqu’à 95 à 98 % des cas à

10 ans postopératoires) [2].

Dans les transpositions anatomiquement corri-

gées des gros vaisseaux, les TDRA alternent avec

les troubles de conduction et sont parfois difficiles

à mettre en évidence. La dilatation de l’OG et la

fuite tricuspide par dilatation du ventricule droit

(VD) systémique ou par anomalie valvulaire sont

les principaux substrats arythmogènes.

Chez les patients opérés d’une TOF, la fuite pulmo-

naire fréquente en postopératoire augmente la

pression télédiastolique ventriculaire droite et, par

conséquent, la pression intra-auriculaire droite.

L’incidence des TDRA est très variable selon les

séries (10 à 30 %). Le diagnostic différentiel avec

une arythmie ventriculaire est parfois difficile en

raison du bloc de branche droit (figure 1).

Dans la cardiopathie d’Ebstein, la surcharge volumé-

trique par la fuite tricuspide, par la dilatation majeure

de l’OD et par le syndrome de Wolff-Parkinson-

White associé chez 5 à 25 % des patients, explique

une incidence des TDRA qui atteint 25 à 40 %.

Dans le canal atrioventriculaire (CAV), les patchs de

fermeture des communications interauriculaires, la

plastie valvulaire et enfin la surcharge volumétrique

créée par l’insuffisance mitrale (préopératoire, voire

postopératoire résiduelle) sont autant de substrats

arythmogènes.

Parmi les cardiopathies congénitales complexes, les

ventricules uniques sont plus sujets aux arythmies

atriales. Pour ces ventricules uniques, les anciens

montages de type Fontan (atriopulmonaires) sont

plus arythmogènes que les nouvelles techniques par

dérivations cavopulmonaires totales (anastomose de

la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure

directement sur l’artère pulmonaire) en raison de la

dilatation massive de l’OD.

Quelle que soit la cardiopathie sous-jacente, la

cyanose et l’hypoxie chronique entraînent une

fibrose qui semble jouer un rôle important dans

les arythmies d’origine auriculaire ou ventriculaire.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque des tachycardies par réentrée

intra-atriale (flutter) sont les cicatrices chirurgicales

auriculaires, les interventions à un âge tardif et la

durée du suivi.

Figure 2. Cartographie d’une arythmie sur un ventri-

cule unique pallié par un Fontan.

24 | La Lettre du Cardiologue • n° 454-455 - avril-mai 2012

Troubles du rythme etcardiopathies congénitales

DOSSIER THÉMATIQUE

Prise en charge

descardiopathies congénitales

de l’enfant devenu adulte

Les cardiopathies les plus à risque sont : les cardio-

pathies ayant eu une intervention de type Fontan ;

les TGV corrigées à l’étage auriculaire, associées

à un haut risque de dysfonction sinusale ; les TOF

opérées en cure complète.

Ces troubles du rythme rapides sont responsables

de MS (jusqu’à 10 % des cas à 6,5 ans de suivi post-

opératoire) [5]. Les principaux facteurs de risque

de MS sur ces tachycardies sont : la cardiopathie

sous-jacente (ventricules uniques, hypertension

artérielle pulmonaire, lésions valvulaires significa-

tives), la classe fonctionnelle NYHA supérieure ou

égale à 3 (4) et les tachycardies mal contrôlées (5).

La FA et les tachycardies atriales sont retrouvées

chez 25 à 30 % des adultes congénitaux. La FA se

manifeste plus souvent en cas de lésion obstructive

résiduelle du cœur gauche, dans les cardiopathies

non réparées et dans les dysfonctions ventriculaires

gauches (4).

Chez les patients congénitaux, le rythme sinusal

doit être privilégié en raison d’un risque de défail-

lance hémodynamique rapide par perte de la

systole auriculaire, en particulier sur les cardio-

pathies du cœur droit et sur les ventricules droits

systémiques (double discordance, TGV palliée

à l’étage auriculaire). Ainsi le schéma habituel

de réduction du TDRA après 3 semaines d’anti-

coagulation ne doit en général pas s’appliquer aux

patients congénitaux dont l'état peut se détériorer

très rapidement pendant cette période, et de façon

irréversible.

La mortalité des TDRA est donc complexe et

multifactorielle : insuffisance cardiaque, MS par

conduction rapide auriculoventriculaire 1 :1 ou

thromboembolique. Réciproquement, l’arythmie

peut survenir à la suite d'une dégradation anato-

mique ou hémo dynamique (surcharge volumé-

trique/barométrique) et précipiter vers l’IC et les

troubles du rythme ventri culaires.

Traitement

◆Le traitement médical

Les réentrées intra-atriales étant particulièrement

difficiles à traiter, certains suggèrent l’emploi des

classes 1C sous réserve de leur potentiel aryth-

mogène et de leur effet dépresseur sur la fonction

ventriculaire et sur la fonction sinusale. Les médi-

caments le plus souvent utilisés sont donc les

bêtabloquants et les antiarythmiques de classe 3

(amiodarone surtout, malgré ses nombreux effets

indésirables chez des patients jeunes).

◆La place du pacemaker

L’implantation d’un pacemaker peut être utile

lorsque la dysfonction sinusale limite le traite-

ment médicamenteux. Elle peut entraîner plusieurs

problèmes :

➤

l’accessibilité au cœur (en cas de dérivation

cavopulmonaire, pas de voie endocavitaire possible,

sténose ou occlusion du chenal cave dans les Senning

et Mustard). La pose de sondes par voie épicardique

doit alors être envisagée ;

➤

la perméabilité des voies d’abord chez des

patients opérés à plusieurs reprises ;

➤

la difficulté, parfois, à obtenir des seuils satisfai-

sants, conséquences de la fibrose étendue ;

➤

et enfin, la multiplication des sondes et des

changements de boîtiers (implantation à un jeune

âge), qui accroît les risques infectieux et throm-

botiques.

Certains pacemakers de nouvelle génération

proposent une fonction "défibrillation atriale qui

pourrait être particulièrement intéressante chez

ces patients".

◆L’ablation

Les succès d’ablation des réentrées intra-atriales

par radiofréquence varient de 50 à 90 % selon les

séries. En général, les ablations ciblent des circuits

isolés de macroréentrées. Chez les patients avec

une valve auriculoventriculaire droite, l’isthme est

souvent le siège de la réentrée de façon similaire à

un flutter commun. Ainsi, les interventions de type

Mustard et Senning, les réparations de TOF et autres

réparations biventriculaires peuvent théoriquement

bénéficier de cette technique. Toutefois, les circuits

Figure 3. ECG de double discordance : bloc auriculoventriculaire complet et activation

septale droite.

La Lettre du Cardiologue • n° 454-455 - avril-mai 2012 | 25

DOSSIER THÉMATIQUE

sont souvent multiples, difficiles à cartographier,

et nécessitent des procédures longues et risquées

(zones d’ablation larges et confluentes) [figure 2].

Leur suivi à long terme a montré une amélioration

significative des symptômes et de la qualité de vie

des patients, mais les rechutes surviennent dans

presque 50 % des cas.

◆Le traitement chirurgical

La survenue d’une arythmie atriale doit faire rééva-

luer l’hémodynamique du patient. Une chirurgie

visant à restaurer l'hémodynamique doit aussi

comporter une procédure antiarythmique (de type

Maze, isolation des VP).

On sait que ces réinterventions chirurgicales

peuvent être à haut risque chez les adultes porteurs

de cardiopathies congénitales (10 % pour les

Fontan).

Troubles de conduction

Dysfonction sinusale

Les cardiopathies les plus atteintes sont les Fontan et

les TGV corrigées à l’étage auriculaire, conséquence

des nombreuses cicatrices chirurgicales.

Pour certaines cardiopathies, la dysfonction sinusale

s’explique par une anomalie embryologique des voies

de conduction (les hétérotaxies, anomalies de latéra-

lisation droite-gauche, dont les plus fréquentes sont

les doubles discordances). Les tachycardies atriales

paroxystiques sont fréquemment associées à ces

anomalies du nœud sinusal, ce qui augmenterait

le risque de MS.

Blocs auriculoventriculaires

Les anomalies de conduction interventriculaires sont

très fréquentes, principalement en postopératoire

et à type de blocs de branche droits.

Ils peuvent être favorisés par des anomalies

préexistantes de la conduction (cf. supra). Les plus

fréquentes sont secondaires aux chirurgies de levée

d’obstruction du cœur gauche et à celle des inver-

sions ventriculaires. La chirurgie du canal atrioven-

triculaire, celle du septum interventriculaire, voire

celle de l’Ebstein sont aussi à risque.

Les blocs auriculoventriculaires (BAV) peuvent ne

pas être liés à la chirurgie (BAV congénitaux, immu-

nologiques ou évolutifs de la double discordance)

[figure 3].

Ils peuvent aussi s’intégrer dans des syndromes

comme le syndrome de Holt-Oram, qui associe

des troubles conductifs pouvant évoluer pour leur

propre compte à des anomalies de la septation (CIA

et communication interventriculaire [CIV] parfois

multiples) et à des anomalies des membres supérieurs.

Troubles du rythme

ventriculaires

Épidémiologie et physiopathologie

La MS est une cause fréquente de décès dans cette

population jeune : 26 % (4). Les principales cardio-

pathies à risque de MS sur une tachycardie ventri-

culaire (TV) sont :

➤

la TOF, sur le patch de fermeture de CIV et sur la

cicatrice, voire sur le patch infundibulaire (figures 4

et 5, p. 26). Les TDRV sont un peu moins fréquents

que les TDRA (14,6 % versus 20,1 %) [6], mais ils ont

une incidence de 1 à 2 % tous les 5 ans ;

➤la TGV palliée à l’étage auriculaire : le risque de

MS est d’environ 4 % à 10 ans et de 9 % à 20 ans.

La MS chez ces patients est surtout liée aux TDRA

rapides. Le substrat des tachycardies ventriculaires

est aujourd’hui mal connu, mais elles sont souvent

coexistantes ou précédées de TRSV ;

➤

les sténoses aortiques, liées à l’hypertrophie

myocardique et à l’obstruction.

Facteurs de risque

De nombreux facteurs de risque ont été identifiés

comme prédictifs de TV et de MS. Dans les TOF,

Figures 4 et 5. Cartographie d’une tachycardie ventriculaire autour du patch infundibulaire dans une TOF (à droite), pièce anatomopathologique d’une

réparation de TOF (à gauche) avec la présence des 2 patchs (ventriculaire et infundibulaire), substrats de la majorité des TV.

AP : artère pulmonaire ; inf : infundibulum ; TV : tachycardie ventriculaire ; VD : ventricule droit ; VG : ventricule gauche.

Patch inf

Patch inf

VD

AP

CIV patch

VG

VD

TV

26 | La Lettre du Cardiologue • n° 454-455 - avril-mai 2012

Troubles du rythme etcardiopathies congénitales

DOSSIER THÉMATIQUE

Prise en charge

descardiopathies congénitales

de l’enfant devenu adulte

la diminution de la fonction systolodiastolique du

VD, sa dilatation, la présence d’un obstacle résiduel

avec une pression intraventriculaire droite élevée, la

dysfonction ventriculaire gauche associée à une frac-

tion d'éjection du ventricule gauche inférieure à 30 %

sont des facteurs prédictifs indépendants (4). L’âge

de la réparation, le nombre de chirurgies cardiaques,

particulièrement les antécédents de shunts systé-

micopulmonaires palliatifs, une durée de QRS supé-

rieure ou égale à 180 ms, ainsi que l’âge du patient

sont également des facteurs prédictifs de MS (5).

Dans les TGV corrigées à l’étage auriculaire, les

facteurs prédictifs de TV sont : la dysfonction du

ventricule systémique sous-aortique, une classe

fonctionnelle NYHA supérieure ou égale à III, des

QRS supérieurs ou égaux à 140 ms (7) et les anté-

cédents de troubles supraventriculaires (TSV) [8].

La fibrose du VD mise en évidence à l’IRM par réhaus-

sement tardif et la diminution de la consommation

d’oxygène (pic inférieur à 36 %) sont corrélées à la

mortalité et sont à rechercher (9).

Traitement

◆Le traitement médical

Aucun traitement antiarythmique n’a montré une

amélioration de la survie des patients (5).

Les bêtabloquants sont toutefois très utilisés pour

leur propriétés antiarythmiques, pour allonger

la période réfractaire nodale, mais aussi pour

augmenter le temps de remplissage diastolique

et diminuer l’ischémie (8). Les classes 1C sont à

proscrire, principalement en cas de dysfonction

ventriculaire.

◆La place du défibrillateur automatique

implantable

L’hétérogénéité des cardiopathies congénitales et la

petite population ne permettent pas, aujourd’hui,

la rédaction de recommandations pour la pose d’un

défibrillateur automatique implantable (DAI) en

prévention primaire.

Dans les TGV palliées à l’étage auriculaire, le nombre

de chocs appropriés après l'implantation en prévention

primaire est faible (4,3 % sur 3,5 ans versus 28,6 %

pour les DAI implantés en prévention secondaire) [8],

et celui de chocs inappropriés est élevé (21,7 % pour

les implantations en prévention primaire versus 28,6 %

pour les implantations en prévention secondaire).

Dans les TOF, l’implantation en prévention primaire

semble justifiée selon les critères précédemment

décrits. P. Khairy et al. rapportent un taux de

chocs appropriés annuel de 7,7 % en prévention

primaire versus 9,8 % en prévention secondaire, au

regard de 5,8 % de chocs inappropriés par an (10).

6

6

1

/

6

100%