courant

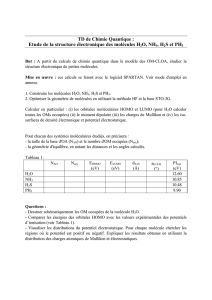

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III

95

Chapitre III. Chimie des éléments du bloc d

III.A. Généralités sur les éléments de transition

III.A.1. Définitions

Définition restrictive : un élément de transition est un élément qui possède une sous-couche d ou f

incomplète ;

Définition élargie : un élément de transition est un élément qui possède une sous-couche d ou f

incomplète, dans l’un de ses états d'oxydation usuels.

III.A.2. Configuration électronique des éléments d

[Ar] Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

3d 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10

4s 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2

[Kr] Y Zr Nb Mo Tc* Ru Rh Pd Ag Cd

4d 1 2 4 5 5 7 8 10 10 10

5s 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2

[Xe] La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg

4f 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5d 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10

6s 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

III.A.3. Caractères généraux des éléments d

• Ce sont des métaux ;

• Ils peuvent présenter de nombreux états d'oxydation dont certains négatifs ;

• Ils forment de nombreux complexes ;

• Ces complexes sont souvent colorés et paramagnétiques ;

• La configuration électronique d’un complexe d’un élément d est de la forme dn, avec n = G - x, où

G est le numéro du groupe et x le nombre d'oxydation (algébrique) du métal.

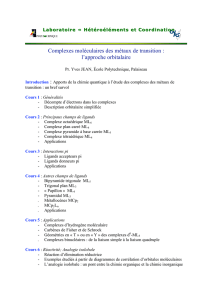

III.B. Classification des ligands

III.B.1. Bases de Lewis

Dans le cas des complexes des cations métalliques de degré d’oxydation moyen ou élevé

(complexes de Werner, cf. III.C.), la liaison métal–ligand (ou liaison de coordination) est assurée

par un (ou plusieurs) doublet(s) d'électrons apporté(s) par le ligand (liaison dative) : le ligand est

base de Lewis ; le cation métallique est acide de Lewis.

III.B.1.a. Ligands monodentes

Classification selon l'élément donneur :

• halogène : F-, Cl-, Br-, I-.

Exemples : [FeF6]3–, [FeCl4]–, [HgI4]2–…

• oxygène : H2O, OH-, RO-, O2–, O2, O2

–, O2

2–, NO2

–...

Exemples : [FeII(H2O)6]2+, [CrVIO4]2–, [CoIII(ONO)(NH3)5]2+

• soufre : S2-, R2S, RS-, SCN-....

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III

96

Exemples : [MoVIS4]2–, [CoIII(CN)5(SCN)]3–

• azote : NH3, NH2-, NH2-, N3-, pyridine, NCS-, N2, NO, NO2-...

Exemples : [CoIII(NH3)6]3+, [OsVINCl5]2–, [RuII(N2)(NH3)5]2+, [CoIII(NCS)(NH3)5]2+,

[FeI(NO)(H2O)5]2+, [IrIII(NO)Cl2(PPh3)2]

• carbone : CN–, CH3

–...

Exemples : [FeIII(CN)6]3-, [W(CH3)6]

Remarque : les ligands SCN- qui peut se lier par le soufre ou par l’azote, et NO2-, qui peut se lier

par l’oxygène ou par l’azote sont ambidentes. Ils peuvent de plus adopter des modes de

coordination en pont entre deux centres métalliques (cf. III.B.1.d.).

NB : l’atome donneur est souligné.

III.B.1.b. Ligands bidentes

• CH3COCHCOCH3- (acétylacétonate : acac). Exemples : [CrIII(acac)3],

• C2O42- (oxalate : ox). Exemples : [CrIII(ox)2(H2O)2]+, [CrIII(ox)3]3–

• H2NCH2CH2NH2 (éthylènediamine : en). Exemples : [CoIIICl2(en)2]+, [CoIII(en)3]3+...

• bipyridine (bpy). Exemple : [Ru(bpy)3]2+

• H2NCH2CO2- (glycinate : gly). Exemple : [Co(gly)3]

NB : l’ion glycinate se lie par l’atome d’azote et par un atome d’oxygène de la fonction

carboxylate.

III.B.1.c. Ligands multidentes

• NH(CH2CH2NH2)2 (dien). Exemple : [Co(dien)2]3+

• H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2 (trien)

• Porphyrines (Por).

• (O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)24- (éthylèdiaminetétra-acétate : edta).

Exemples : [CrIII(edta)(H2O)]–, [CoIII(edta)]–, [FeIII(edta)(H2O)]–. Le ligand edta est pentadente

dans le complexe [CrIII(edta)(H2O)]– (un groupe carboxylate est pendant) et hexadente dans les

complexes [CoIII(edta)]– (coordinence 6) [FeIII(edta)(H2O)]– (coordinence 7).

III.B.1.d. Ligands pontants

• CN- : [(CN)5Co-NC-Fe(CN)5]6-

• N2 : [(NH3)5RuIINNRuII(NH3)5]4+

• O2

2– : [(NH3)5CoIII(O2)CoIII(NH3)5]4+

• O2

– : [(NH3)5CoIII(O2)CoIII(NH3)5]5+

• NO2- : [(NH3)4CoIII(µ-NH2)(µ-ONO)CoIII(NH3)4]4+

III.B.2. Acides de Lewis

La stabilisation des complexes des bas degrés d’oxydation des métaux de transition exige des

ligands qui soient non seulement des bases de Lewis mais de plus des acides de Lewis afin de

limiter la densité électronique sur le métal. Ces ligands disposent d’orbitales vacantes accessibles

(énergie suffisamment basse) et de symétrie adaptée. Le ligand carbonyle, CO en est le prototype.

Exemples : [Cr0(CO)6], [Fe-II(CO)4]2-...

Remarque : NO+, CO, N2 et CN– sont isoélectroniques. La basicité de Lewis augmente dans l’ordre :

NO+ < CO < N2 < CN– tandis que l’acidité de Lewis diminue dans l’ordre : NO+ > CO > N2 > CN–.

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III

97

III.C. Théorie de Werner – Stéréochimie des complexes

III.C.1. Théorie de Werner

III.C.1.a. Concept de coordinence

• Données expérimentales concernant les complexes de cobalt(III) :

composition couleur série nombre d’ions Cl– formulation actuelle

immédiatement

précipités par Ag+

CoCl3.6NH3 orange lutéo 3 [Co(NH3)6]3+, 3Cl-

CoCl3.5NH3 pourpre purpuréo 2 [CoCl(NH3)5]2+, 2Cl-

CoCl3.4NH3 vert praséo 1 trans-[CoCl2(NH3)4]+, Cl-

CoCl3.4NH3 violet violéo 1 cis-[CoCl2(NH3)4]+, Cl-

CoCl3.3NH3 bleu-vert 0 [CoCl3(NH3)3]

III.C.1.b. Concept de stéréochimie

• [CoCl2(NH3)4]2+ ne présente que deux isomères géométriques ;

• [Co(en)3]3+ et [Co(NO2)2(en)2]+ peuvent être dédoublés en inverses optiques.

Ces complexes ont une géométrie octaédrique.

• [PtCl2(NH3)2] présente deux isomères géométriques.

Ce complexe est plan-carré.

III.C.2. Stéréochimie des complexes de coordination

III.C.2.a. Coordinences et géométries courantes

Coordinence Polyèdre de coordination Exemples

2 linéaire [CuCl2]-, [Ag(NH3)2]+

4 tétraèdre [CrO4]2-, [MnO4]-, [FeCl4]- ]-, [Ni(CO)4]

4 plan-carré [Ni(CN)4]2-, [PtCl4]2-

5 bipyramide trigonale [CuCl5]3-, [Ni(CN)5]3-

5 pyramide à base carrée [Ni(CN)5]3-, [Co(CN)5]3-

6 octaèdre [Cr(H2O)6]3+, [Cr(NH3)6]3+, [Cr(ox)3]3-

III.C.2.b. Stéréoisoméries

III.C.2.b.α. Définitions

• Stéréoisomères : molécules possédant les mêmes atomes, les mêmes séquences de liaisons mais

différant par leur arrangement dans l'espace.

• Enantiomères : un énantiomère est un stéréoisomère qui n'est pas superposable à son image dans

un miroir. Les énantiomères sont encore parfois appelés antipodes optiques, en raison de leur action

sur le plan de polarisation d'une onde plane polarisée rectilignement : l'un des isomères fait tourner

le plan dans un sens (+α) le second, dans l'autre (-α).

• Diastéréoisomères : ce sont des stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères.

• Asymétrique : qualifie une molécule dépourvue de tout élément de symétrie.

• Dissymétrique : qualifie une molécule dépourvue d'axe impropre Sn.

• Chiralité : un composé asymétrique ou dissymétrique est chiral (il ne peut pas être superposé à son

image dans un miroir). Une molécule est chirale lorsqu’elle ne possède ni plan de symétrie ni centre

d’inversion. Plus précisément une molécule est chirale à condition qu’elle ne possède pas d’axe

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III

98

impropre d’ordre n (un axe impropre d'ordre n correspond à une ou plusieurs répétitions de la

séquence suivante : rotation de 2π/n suivie d'une réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à

l'axe de rotation). Les complexes [Co(en)3]3+, cis-cis-cis-[Co(CN)2(NH3)2(H2O)2]+ et

[PtClBrI(py)(NO2)(NH3)] sont chiraux.

III.C.2.b.β. Complexes de coordinence 4 ou 6

• Complexes octaédriques

Type

Isomères

Exemples

stéréo

diastéréo

énantio

[Mabcdef]

30

15

30

[Pt(Br)(Cl)(I)(NO2)(NH3)(py)]

[Ma2b2c2]

6

5

2

[Co(CN)2(NH3)2(H2O)2]+

[PtCl2(NH3)2(py)2]2+

[Ma4b2]

3

2

cis, trans

2

[CoCl2(NH3)4]+

[Ma3b3]

3

2

mer, fac

2

[IrCl3(PPh3)3]

• Complexes plans-carrés

Type

Isomères

Exemples

stéréo

diastéréo

énantio

[Mabcd]

3

3

0

[Pt(NH3)(NH2OH)(py)(NO2)]+

[Ma2b2]

2

cis, trans

2

0

[PtCl2(NH3)2]

NB : a, b, c, d, e, f désignent des ligands monodentes.

III.D. Nomenclature des complexes de coordination

III.D.1. Formules

Dans les formules, la règle veut que l'on place d'abord le symbole du métal ; les ligands

ioniques suivent, puis les neutres, et la formule du complexe est enfermée entre crochets.

Ex : [CoCl(NH3)5]2+, [Fe(CN)6]3-

III.D.2. Noms des ligands

III.D.2.a. Les noms des ligands anioniques, qu'ils soient minéraux ou organiques,

finissent en -o : -ure devient uro ; -ate devient -ato.

Ex : nitrure → nitruro, acétate → acétato

L'usage courant comporte toutefois de nombreuses exceptions :

Ex : chlorure → chloro, cyanure → cyano, oxyde → oxo

III.D.2.b. Les noms des ligands neutres sont conservés :

Ex : 1,10-phénanthroline, éthylènediamine, pyridine

Il y a toutefois 4 exceptions importantes :

H2O → aqua, NH3 → ammine, CO → carbonyle, NO → nitrosyle

III.D.2.c. Les noms des ligands cationiques sont conservés.

LC 205 – Chimie Inorganique – Ch. III

99

III.D.3. Préfixes

III.D.3.a. Préfixes multiplicateurs

mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octa, nona,...

III.D.3.b. Préfixes structuraux

Ils donnent des informations structurales et sont écrits en italique avant le nom dont on

les sépare par un tiret.

Ex : caténa, cyclo, octaédro, cis, trans, mer, fac

III.D.4. Noms des complexes

Les noms des ligands apparaissent avant ceux du métal, et dans l'ordre alphabétique, sans

tenir compte de la charge et sans tenir compte du préfixe multiplicateur indiquant le nombre de

ligands. L'état d'oxydation du métal est indiqué en chiffre romain entre parenthèses après le nom.

La terminaison -ate est utilisée lorsque le complexe est anionique. Le nom du métal est inchangé

lorsque le complexe est neutre ou cationique.

Ex : [CoCl(NH3)5]Cl2 chlorure de pentamminechlorocobalt(III)

[RuCl3(py)3] fac-trichlorotris(pyridine)ruthénium(III)

K4[Fe(CN)6] hexacyanoferrate(III) de potassium

[(NH3)5Co-O-O-Co(NH3)5]4+ µ-peroxobis[pentamminecobalt(III)]

III.E. Théorie du champ cristallin

III.E.1. Levée de dégénérescence des orbitales d

La théorie du champ cristallin est un modèle purement électrostatique qui prend en compte la

répulsion entre les électrons d du centre métallique et les électrons des ligands. Au départ, les

ligands sont éloignés à l’infini de l’ion métallique ; lorsqu’on les rapproche, l’attraction

électrostatique assure la stabilité du complexe. Toutefois, les orbitales d du métal sont déstabilisées

par la répulsion exercée par les électrons des ligands. Mais elles ne le sont pas toutes de la même

manière : alors que dans l'ion libre (symétrie sphérique) les 5 orbitales d sont dégénérées, il n'en est

donc plus de même dans un complexe.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%

![[ ][][ MLn L M 10.3,6 ]) ([ ] [] [ = × = NH Ag NH Ag Kd](http://s1.studylibfr.com/store/data/002601672_1-57de8b0d2e37b3f5af3073b29cc142bc-300x300.png)