Pierre Laliberté

C’est un peu court…

Dans sa chronique du 3 novembre dernier (Tous pour un…), Gérard Bérubé se livre à une

défense un peu rapide et plutôt panglossienne du statu quo monétaire au Canada.

Quand il s’agit du dollar, l’économie du Québec, particulièrement son secteur manufacturier, fait

face à un problème de volatilité de plus en plus difficile à gérer, difficulté aggravée par le niveau

artificiellement gonflé du taux de change par rapport à la devise de notre principal partenaire

commercial, les États-Unis.

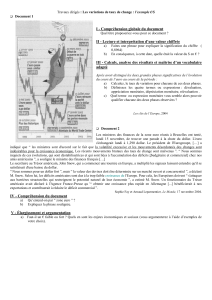

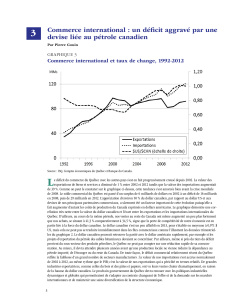

Au cours des dernières années, propulsée par l’arrimage du dollar canadien au cours du pétrole en

parallèle avec l’anémie relative du dollar américain sur les marchés internationaux, on a vu le

cours passer de 64 cents en 2002 à 1.10 $ pour le voir redescendre à 78 cents en route et rebondir

ensuite à 94 cents aujourd’hui. Il s’agit ici, convenons-en, de fluctuations majeures entre deux

économies qui sont largement intégrées. Il s’agit là du premier problème.

À la parité des pouvoirs d’achat ou au niveau de productivité relative de nos économies, c’est à

peu près à 85 cents que devrait osciller le taux de change. Or, les dernières années nous ont plutôt

habitués à des taux s’approchant de la parité. À ces taux, certaines entreprises québécoises

trouveront certainement le moyen de s’adapter et de briller, mais la barre est haute et il est à

craindre qu’elle ne soit effectivement trop haute. Les rapports dont nous font écho des groupes

d’employeurs sont à cet égard plutôt pessimistes : une majorité d’entreprises au Québec

n’investissent pas pour se préparer à la reprise.

Si le Canada et les États-Unis ont signé une entente pour minimiser les interférences au

commerce entre les deux pays, il faut convenir que cela n’a pas tout réglé et que l’évaluation

fluctuante et inflationniste du dollar canadien est en voie de devenir un problème important pour

le secteur manufacturier au Québec et la création d’emplois dans ce secteur.

Aux entreprises manufacturières sous pression, M. Bérubé sert un discours plutôt darwiniste. Le

problème n’existerait que dans leur tête ou bien il existe et elles n’ont qu’à endurer : à le lire on

ne sait trop quelle part de l’alternative il privilégie.

Le sort de ce secteur est pourtant d’une importance cruciale pour le Québec. Bon an, mal an, ce

sont les exportations manufacturières qui permettent au Québec de boucler ses échanges avec le

reste du monde. Depuis 2002, le Québec fait des déficits de ses comptes courants à tous les ans.

On peut même affirmer que le taux de change a été un facteur beaucoup plus significatif dans la

croissance de nos échanges avec les États-Unis depuis 1989 que l’abaissement des barrières

tarifaires.

On se demande pourquoi une entreprise étrangère qui voudrait s’installer en Amérique choisirait

de le faire au Canada plutôt qu’aux États-Unis au vue de la volatilité et de l’évolution récente du

taux de change.

Devant la paralysie, voire l’indifférence des autorités monétaires canadiennes face au problème et

à proposer des solutions, il est normal qu’on pose la question des options alternatives.

Ce qu’il faut constater, c’est que le cours du dollar canadien est maintenant indissociable des

fortunes du cours du pétrole. Or, s’il faut en croire une proportion grandissante des analystes, ce

dernier est appelé à augmenter au cours des prochaines années. Que fera la Banque du Canada

face à cet état de fait? Que fera-t-elle lorsqu’elle devra compter, comme il n’y a pas si longtemps,

avec des montées inflationnistes à l’ouest alors que le niveau des prix sera sous contrôle ailleurs

au pays?

Évidemment, comme cela est fréquent en économie, chaque solution à un problème en crée un

autre. Des pistes existent pourtant et elles méritent d’être discutées.

L’option de fixer le taux de change, comme le font par exemple les pays asiatiques, semble vouée

à l’échec face au Léviathan des marchés spéculatifs. On pourrait par contre songer à imposer une

taxe sur les transactions financières quand la durée de possession des titres est inférieure à un an.

Cette taxe pourrait s’appliquer à la sortie des capitaux. Ce type de mesures éprouvé ailleurs dans

le monde pourrait mettre un frein partiel à des transactions à très court-terme et de nature

purement spéculatives. Elles ajouteraient une friction qui pourrait être salutaire, mais seraient

assurément répudiées par nos institutions financières.

Une union monétaire avec les États-Unis priverait effectivement le Canada d’une politique

monétaire autonome. Mais force est de constater que cette dernière ne varie guère de celle de la

Réserve fédérale depuis un bon bout de temps et que l’économie du Québec valse maintenant

dans un cycle économique qui se rapproche beaucoup plus de celui des États-Unis que de

l’Alberta. Par contre, le Canada n’aurait plus de prêteur de dernier recours et devrait fort

probablement coller la règlementation de son secteur financier à celle de son voisin : une

perspective peu invitante à plusieurs égards.

Une union monétaire aurait au moins le mérite de régler une fois pour toutes le problème de

fluctuations indues de la devise et pourrait permettre un arrimage entre les deux devises à un

niveau raisonnable.

Une autre possibilité serait évidemment pour le Québec de voler de ses propres ailes et de créer

une devise qui reflèterait davantage ses caractéristiques propres. On ne règlerait pas le problème

de la volatilité, mais au moins on éviterait les conséquences de la « maladie hollandaise » induite

par les sables bitumineux. Quand on dit qu’il y a matière à discussion.

Pierre Laliberté, Économiste

10795 Avenue Papineau, Montréal

1

/

2

100%