La médiation médicale et non médicale

LA MÉDIATION MÉDICALE ET NON MÉDICALE

J. Wils

Chargé des Droits des Usagers, Hôpital Européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc,

75015 Paris.

1. DE LA CONCILIATION À LA MÉDIATION : L’ÉVOLUTION DE LA

LÉGISLATION

La genèse de la conciliation est à la fois récente sur le plan réglementaire et ancienne

dans son processus même.

C’est dans un décret de 1981 que la notion de conciliateur apparaît dans les hôpitaux.

Cette fonction devait revenir à des magistrats honoraires et non à des médecins. Ce décret

est annulé en 1989 alors même que sa mise en place est un échec en raison essentiellement

du fait du caractère peu respectueux du secret médical.

C’est à Paris, en 1989, qu’un médecin expérimente la fonction de conciliateur à

l’hôpital Bichat, suivi rapidement de la mise en place de médecins conciliateurs dans tous

les hôpitaux de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. C’est à Lyon qu’est constituée

la première « commission d’information de l’usager » dont les objectifs recouvrent ceux

des commissions de conciliation que nous connaissons aujourd’hui.

L’ordonnance du 24 avril 1996 créée dans chaque établissement une commission de

conciliation dont le rôle est d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un

préjudice lié à l’activité de l’établissement et d’indiquer les recours dont elle dispose.

Cette commission examine les réclamations des patients, mais ne reçoit pas ces

derniers. Seule une permanence permet d’assister les usagers, mais ce dispositif inadapté

aux besoins des patients est vite abandonné par la plupart des établissements de santé.

Les critiques sur cette commission sont nombreuses et la plus vive vient des asso-

ciations de malades accusant l’hôpital d’être juge et partie. Il semble bien pourtant que

c’est la contradiction entre le terme de conciliation et la fonction affichée qui soit dif-

ficilement surmontable. S’il s’agissait de conciliation, la fonction de cette commission

serait d’arriver à une entente entre des parties en conflit alors même que l’objectif affiché

est d’orienter et d’indiquer les voies de recours.

Prenant en compte ces critiques, la loi du 4 mars 2002 a souhaité clarifier la situa-

tion en confiant la conciliation à un dispositif extérieur aux établissements de santé : les

commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) dont la fonction est

double.

Dans les établissements de santé, en prenant en compte l’intérêt d’un dispositif visant

à améliorer les relations avec les usagers, la loi du 4 mars a institué une commission des

relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.

MAPAR 2004

446

Cette nouvelle commission devrait donner le jour à deux nouvelles fonctions celle

d’un médecin médiateur (ex-médecin conciliateur) et d’un médiateur non médical. Là

encore le législateur n’a pas tenu compte de l’avis de l’ensemble des spécialistes de

la médiation qui considèrent qu’un médiateur doit être un tiers, impartial, extérieur à

l’institution et dépourvu de pouvoir. Le législateur aurait-il déjà, avant même la sortie

de ce décret, fait l’impasse sur l’intérêt d’une vraie médiation ?

2. CONTEXTE D’ÉMERGENCE DE LA MÉDIATION

La médiation n’est pas née à l’hôpital. Celui-ci s’inspire des modèles juridiques et

sociaux dont les démarches visent à créer du lien social et/ou à régler les conflits.

C’est bien dans ce contexte particulier de conflits interpersonnels et institutionnels

que la médiation trouve sa place. Dans les établissements de santé, les conflits auxquels

la médiation veut répondre sont d’abord ceux qui naissent de la profonde insatisfaction

de nombreux usagers vis-à-vis du système.

Comme le montrent les états généraux de la santé ou ceux des malades atteints de

cancer, ce n’est pas la performance ou la qualité technique de l’hôpital ou du système

de santé qui est en cause. Beaucoup de patients se plaignent d’un déficit d’information,

de ne pas être écoutés et compris, d’un manque de dialogue et de communication dans

un contexte où l’humanité cède souvent le pas à la technicité.

Dans un système qui paraît pour certains à bout de souffle, où les difficultés des

professionnels sont exacerbées par la réduction du temps de travail, le manque de

personnel et l’obsolescence d’un système financièrement exsangue, le dialogue

médecin-malade se développe dans une tension accrue. Cette tension est à la fois sociale

et inter-individuelle.

La médiation peut-elle dans ce contexte jouer un rôle ? N’a-t-elle pas à nous réap-

prendre que certaines solutions sont possibles à la condition de se nourrir d’une réflexion

sur son objet spécifique : la maladie comme problème individuel, cet « évènement mal-

heureux » [1] qui ne prend sens que dans une histoire culturelle et sociale ?

Deux définitions de la médiation [2] co-existent qui ouvrent facilement la porte de la

médiation hospitalière et qui se situent dans le micro et/ou dans le macro social.

La médiation est un mode de résolution des conflits qui opère par la coopération

renouée entre les parties par un tiers impartial et sans pouvoir décisionnel. Développée

au sein d’une institution qui identifie le conflit avec l’objectif de le résoudre, la médiation

est alors dite institutionnelle. Cette possibilité d’expression offerte au malade dans le

cadre institutionnel nécessite la mise en place d’un dispositif d’accueil et d’écoute des

usagers. Celui-ci est animé par un chargé des relations avec les usagers (médiateur non

médical) en collaboration avec le médecin conciliateur. Les limites du système viennent

de la partialité du médiateur dont la neutralité peut être mise en cause en raison de son

appartenance à l’institution hospitalière. Quand le malade ne dispose pas d’un cadre

institutionnel pour s’exprimer, il sollicite plus volontiers le cadre juridique.

L’extension sociale de la médiation est un mode de construction de la vie et de la

relation sociale grâce à un tiers, impartial et indépendant sans autre pouvoir que ceux

que lui confèrent les parties qui s’adressent à lui. On se situe plus dans la réparation (de

l’échec du lien social), dans l’anticipation des conflits, éventuellement dans leur réso-

lution. Hors du champ institutionnel, il s’agit plutôt d’une médiation du lien social, un

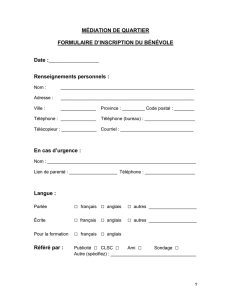

mode de gestion de la vie en société. C’est l’exemple des médiateurs de quartier dont le

rôle n’est pas tant de régler les conflits que d’instaurer un respect mutuel dans la relation

sociale. Il s’agit plus d’une médiation citoyenne.

Ces deux types de médiation sont intimement liés à l’hôpital en dehors de la carac-

téristique de tiers extérieur qui n’est pas remplie.

Communication avec le patient et sa famille 447

3. CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉDIATION : DU CONFLIT AU DIA-

LOGUE, LE TIERS POUR UN VRAI DUALISME

La relation médicale est sans doute, pour une part encore, celle du colloque (singu-

lier) entre le médecin et son malade. Bien que dans le cadre hospitalier, le soin procède

essentiellement d’une coopération entre de multiples acteurs, le malade souhaite et

revendique une relation duale.

Que ce colloque soit une réussite ou un échec, la médiation ouvre notre regard à une

conception de l’autre qui nourrit nécessairement la relation médecin-malade.

Dans la médiation, et contrairement à une opinion commune, il s’agit bien de réin-

troduire la place du sujet dans une relation difficile, de lui donner la parole et de pas

décider pour les deux protagonistes. Ce n’est pas au médiateur de régler les conflits à la

place des protagonistes.

Que ce soit la conciliation ou plus encore la médiation, ce processus ne peut fonc-

tionner que dans l’écoute et le respect de l’autre.

C’est le registre de l’altérité qui détermine la dialectique de la relation de soi à

l’autre. L’autre pris au sens de Ricœur ou de Levinas [3], est celui qui nous convoque

à la responsabilité, à la sollicitude, qui compte sur nous. Au cœur de l’altérité, dans la

philosophie de Ricœur [4], l’autre est déjà médiateur du soi à l’autre qui est en soi. En

reconnaissant dans l’autre qui est en face de soi, un alter ego mais aussi quelqu’un de

fondamentalement différent de soi, nous découvrons que la relation à l’autre, au malade,

introduit le principe de la médiation, comme tiers dans la relation à l’autre, autre soi-

même et fondamentalement autre.

Dès lors le malade n’est pas seulement cet étranger dont nous allons prendre soin,

sujet de soin, acteur potentiel de sa prise en charge mais aussi l’auteur seul capable de

se raconter, d’exprimer son point de vue, sa logique. L’autre, avec qui la relation est

difficile est aussi celui qui est capable de renouer le dialogue, d’exprimer son point de

vue, d’être co-auteur de la communication. L’autre n’est pas exclu de la relation au profit

du rôle joué par le médiateur qui prendrait en main les rênes du dialogue au risque de

les confisquer.

La médiation nécessite la reconnaissance de l’autre comme co-auteur de sa relation,

de son action.

Cette conception de l’autre hypertrophie une conception du malade comme acteur

individuel et du système hospitalier comme espace de jeu d’acteurs individuels, qu’ils

soient usagers ou professionnels. Ce serait oublier que le malade, comme le médecin,

est aussi un acteur social dont les actions répondent à des principes générateurs de pra-

tiques elles-mêmes déterminées par un espace social et culturel [5] dont l’hôpital est le

lieu privilégié.

Le malade est donc porté par un système qui le modèle autant qu’il est lui-même

modelé par les malades. Il ne s’agit plus de parler ici seulement du malade individuel

dont la seule volonté n’a guère de poids, mais des malades.

La vulnérabilité du malade rend le poids de ses remarques voire de ses réclamations

bien faibles au regard de la force de l’organisation du système hospitalier. Les malades

l’ont bien compris en se regroupant dans des associations désireuses de mieux faire valoir

leurs attentes vis-à-vis des services hospitaliers et des institutions. C’est ainsi que les

associations interviennent dans la relation institutionnelle médecin-malade en cherchant à

peser sur les choix à la fois individuels des professionnels, mais aussi sociaux pour mieux

défendre leurs droits. Tout en cherchant à améliorer la prise en charge personnelle de

chaque malade, les associations ont contribué à faire évoluer les représentations sociales

de la maladie et des malades, à sensibiliser le monde de la santé à un autre malade, moins

objet et plus sujet, moins passif et plus acteur [6].

MAPAR 2004

448

Les associations, que ce soit dans certains services où elles interviennent pour aider

le malade dans le dialogue parfois difficile avec les médecins, ou au niveau d’une ins-

titution, ou même d’un gouvernement, assurent une fonction de médiation individuelle

et sociale originale.

4. MÉDIATEUR EN SANTÉ : NOTRE EXPÉRIENCE

4.1. DISPOSITIF

Une « Mission Droits des Usagers », visant à rééquilibrer la place de l’usager au sein

de l’hôpital [7], a été mise en place à l’Hôpital Européen Georges Pompidou. L’objectif est

d’améliorer le dialogue entre les malades, ses proches et les professionnels en développant

l’écoute et l’expression des usagers que ce soit individuellement (médiation) ou collec-

tivement (associations) par des partenariats avec certains services cliniques ou dans les

instances de l’établissement. Même si la volonté est de développer ou renouer un dialogue

parfois difficile, ceci ne saurait éluder les difficultés inhérentes à toute communication, à

toute médiation.

Il est vrai que le dialogue permet la plupart du temps de mieux se comprendre, mais

ce serait un leurre d’imaginer que tout se règle par et dans la communication. L’éthy-

mologie du terme communication en donne immédiatement les aléas. Comment mettre

en commun des savoirs, des pratiques, des vécus, des informations, des logiques et des

points de vue aussi hétérogènes que ceux d’un malade et d’un médecin ? Seul un projet

commun les réunit derrière un terme dont l’ambiguïté est évidente : le soin.

4.2. COMMUNICATION : UN ART DIFFICILE

La communication est un processus qui se réfère toujours à une temporalité et à

une histoire souvent inconnue du professionnel de santé qui s’adresse au malade. Un

chirurgien orthopédiste voulant plaisanter dit à une malade dont il examine la jambe

qu’il vient d’opérer et dont l’état est tout à fait satisfaisant : « alors on la coupe cette

jambe ! » C’était sans savoir que son mari avait été amputé quelque temps auparavant

pour une maladie vasculaire…

Avant tout, la communication est une situation d’échange directe de significations

qui produisent des effets de sens. C’est « l’intention réciproque de signifier quelque

chose à quelqu’un » [8].

Les partenaires tiennent à ce qui fait leur identité, c’est-à-dire leurs backgrounds

hérités de leurs histoires, savoirs et expériences respectifs ainsi que du jeu des logiques

voire des intérêts en fonction desquels ils se positionnent l’un par rapport à l’autre. C’est

dire si la dimension symbolique de toute communication est importante pour compren-

dre les aspects rituels, religieux, culturels qui s’attachent toujours aux phénomènes de

communication.

La communication est inséparable de la polysémie, de l’équivoque, de l’implicite,

de la trahison… et donc d’une relation potentiellement conflictuelle entre les partenaires

mais nécessitant toujours un effort d’interprétation pour comprendre, c’est-à-dire au sens

de Gadamer [9], s’entendre sur le sens. Il s’agit avant tout de reconnaître le caractère

essentiel de l’intersubjectivité dans toute difficulté relationnelle. Ceci nécessite de mettre

en place les conditions de l’expression de l’hétérogénéité des discours, la confrontation

des logiques et des imaginaires.

Il faut donc d’abord permettre que les choses puissent être dites, ne pas éviter le débat,

encourager l’argumentation. En ce sens la médiation n’évite pas le conflit, mais permet

qu’il s’exprime selon des règles établies et acceptées de part et d’autre. La médiation,

plutôt que d’étouffer la contradiction, la fait naître, la créée.

La reconnaissance et l’expression des divergences sont donc le premier pas de toute

médiation comme opérateur de compréhension.

Communication avec le patient et sa famille 449

4.3. EXPÉRIENCE DE MÉDIATION

Dans l’expérience de médiation que nous avons développée, à chaque fois que la

situation le permet, nous proposons, en cas de conflit, une rencontre entre les protagonis-

tes. Nous privilégions la parole exprimée par le malade lui-même et non retraduite par

une tierce personne (comme un chargé des droits des usagers) car cette parole possède

une force insoupçonnée. En effet le langage est lui-même une médiation culturelle qui

contribue à l’évolution de la réflexion et des représentations de la situation en cause [10].

Le mot employé par le malade ou le médecin ne ressemble en rien aux choses et aux

situations qu’il signifie, il permet l’abstraction et cette distance nécessaire qui s’insinue

dans le cours même du discours au fur et à mesure qu’il s’élabore dans la discussion. En

d’autres termes, c’est en disant les choses que le malade ou le médecin réfléchit sur elles

tout en s’en mettant à distance, opérant une décentration utile par rapport à la situation

vécue : « dès que l’on comprend, on comprend autrement » [9].

L’objet de la plupart des conflits entre les usagers et les professionnels concerne l’in-

formation. Le fait qu’elle soit un thème source de tension est inhérent à son objet même.

En voulant tout simplement savoir ce que le médecin sait sur sa propre maladie, en voulant

s’approprier l’information, une rivalité vis-à-vis de l’information se développe quelle

qu’en soit la raison et la légitimité. Cette rivalité plus ou moins explicite crée du conflit.

Ce même schéma peut être inversé pour le médecin qui veut savoir ce que le malade

ressent ou vit. Evidemment, plus le sujet empêche l’autre d’accéder à cette information,

plus le conflit s’exacerbe. « Ce choc de notre pensée avec celle des autres » (Piaget) a

des effets bénéfiques potentiels : il oblige à prouver, à argumenter mais aussi à douter, il

développe le questionnement, l’explicitation et la compréhension de ses propres logiques

mais aussi de celles de l’autre.

4.4. LIMITES ET INTÉRÊT DE LA MÉDIATION

Les limites de l’exposé du conflit dans la médiation apparaissent ici. En permettant

que s’exprime l’hétérogénéité, la bifurcation possible du dialogue est évidente. Lorsque

quelque chose d’étranger ou de contradictoire à ses valeurs, à son point de vue ou à sa

perception apparaît, ce quelque chose peut être dénié, ignoré ou rejeté. Au contraire,

accepté et reconnu, il permet un bond compréhensif au sens du questionnement, de

l’entente, voire d’une coopération possible. Le problème peut agir comme un déclen-

cheur, une remise en question synonyme d’évolution. Notre expérience montre qu’une

médiation de ce type est susceptible, par une réflexion sur ses pratiques, de déclencher

des changements.

A contrario, une médiation peut s’avérer impossible voire néfaste, notamment lorsque

la mise en présence des protagonistes exacerbe le conflit au point que la parole ne puisse

s’exprimer. Le médiateur doit toujours prendre la mesure du niveau conflictuel de la

relation. L’intensité de la souffrance ou de l’angoisse du malade ne permet pas toujours

que la parole puisse s’exprimer pour être écoutée sinon entendue. Mais la présence du

médiateur est aussi un dérivatif qui permet parfois que la tension qui existe lors de la

rencontre s’exerce sur lui afin de libérer le dialogue entre les protagonistes.

Ce n’est pas au médiateur d’imposer la médiation, mais il est de sa responsabilité de

la proposer en exposant les principes et les règles afin que chacun puisse, à condition

de les accepter, en tirer le bénéfice escompté. C’est pourquoi le silence doit aussi être

envisagé comme la phase préalable à la médiation voire même comme solution définitive

choisie par un des protagonistes.

L’écoute préalable des protagonistes est nécessaire avant d’organiser toute rencontre.

Lors de celle-ci, les objectifs de la réunion sont expliqués et le médiateur conduit la

rencontre avec souplesse et fermeté de façon à ce que chacun puisse s’exprimer dans un

6

6

1

/

6

100%