Option Term - 4 - Bac blanc 2 et corrigé

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Ce sujet comporte deux documents.

THÈME DU PROGRAMME :

Égalisation des conditions et démocratie, Alexis de Tocqueville

DOCUMENT 1 :

« L'Amérique présente donc, dans son état social, le plus étrange phénomène. Les hommes s'y montrent plus

égaux par leur fortune et par leur intelligence, ou en d'autres termes, plus également forts qu'ils ne le sont dans

aucun pays du monde, et qu'ils ne l'ont été dans aucun siècle dont l'histoire garde le souvenir.

« Si, à partir du XI

ème

siècle, vous examinez ce qui se passe en France de cinquante en cinquante années, au

bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d'apercevoir qu'une double révolution s'est opérée dans

l'état de la société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale, le roturier* s'y sera élevé ; l'un descend, l'autre

monte. Chaque demi-siècle les rapproche, et bientôt ils vont se toucher.

« Et ceci n’est pas seulement particulier à la France. De quelque côté que nous jetions nos regards, nous

apercevons la même révolution qui se continue dans tout l'univers chrétien. Le développement graduel de l'égalité

des conditions est donc un fait providentiel, il en a les principaux caractères : il est universel, il est durable, il

échappe chaque jour à la puissance humaine ; tous les événements, comme tous les hommes, servent son

développement.

« Ne demandez point quel charme singulier trouvent les hommes des âges démocratiques à vivre égaux, ni

les raisons particulières qu'ils peuvent avoir de s'attacher si obstinément à l'égalité plutôt qu'aux autres biens que la

société leur présente : l'égalité forme le caractère distinctif de l'époque où ils vivent ; cela seul leur suffit pour

expliquer qu'ils la préfèrent à tout le reste ».

*roturier : personne qui n'est pas née dans la noblesse. A. DE TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, Tome I, 1835

DOCUMENT 2 :

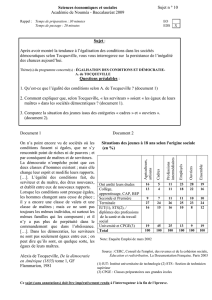

Représentation graphique d’une table de destinée :

Champ : des hommes âgés de 40 à 59 ans au moment de l’enquête ont été interrogés.

Lecture : Sur 100 fils cadres, environ 13 deviennent ouvriers et environ 55 deviennent cadres. INSEE, Enquête FQP, 2003

Questions :

1. À l'aide de vos connaissances et du document, vous préciserez ce qu'entend Alexis de Tocqueville par « égalité

des conditions ». (8 points)

2. Expliquez la phrase soulignée dans le document. (6 points)

3. La mobilité sociale dans la France contemporaine confirme-t-elle la vision d'A. de Tocqueville ? (6 points)

1. À l'aide de vos connaissances et du document, vous préciserez ce qu'entend Alexis de Tocqueville par « égalité des

conditions ». (8 points) Rappel de méthode : introduction à l’on dit pourquoi Tocqueville se pose cette question ; définition des

termes principaux ; puis explication à partir du cours et de l’utilisation de citations.

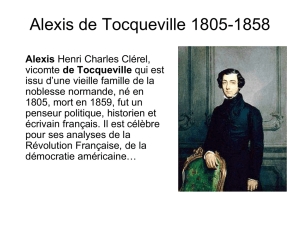

Tout au long de sa vie, Tocqueville (1805-1859) observe les bouleversements de régime politique en France (Empire napoléonien,

Restauration et valse des Rois sur le trône) liés au choc de la Révolution Française. En partant en 1831 aux Etats-Unis d'Amérique, il peut

alors observer un pays où le choc de la Révolution d’Indépendance a stabilisé les institutions, les Etats-Unis d'Amérique. Tocqueville a

alors pensé à établir une comparaison entre la situation française et la situation étasunienne et a cherché à comprendre les caractéristiques

des sociétés démocratiques. Il résuma ses différentes conclusions dans son œuvre principale, De la démocratie en Amérique (1835-1840).

Selon Tocqueville, plus qu’une forme d’organisation politique, la démocratie est avant tout un état d’esprit social, un « charme

particulier », qui s’impose progressivement et que Tocqueville appelle l’égalisation des conditions. L’égalisation des conditions désigne le

mouvement ou processus social proprement démocratique par lequel l’égalité des conditions est de plus en plus atteinte et désirée par les

citoyens.

L’égalité des conditions recouvre alors trois réalités distinctes. Premièrement, l’égalité des conditions signifie l’égalité des droits : dans

une démocratie, tous les citoyens sont soumis aux mêmes règles juridiques. C’est ainsi que, depuis la Révolution Française et l’abolition

des privilèges, le « roturier » comme le « noble » sont soumis aux mêmes règles juridiques. De la même manière, le fils aîné a les mêmes

droits d’héritage que le puîné suite à l’introduction du Code Civil Napoléonien.

Cette égalité des droits permet alors d’atteindre l’égalité des chances : les positions sociales sont ouvertes à tous en fonction de leur mérite

et indépendamment de leur origine sociale. Avec les règles démocratiques, notamment par la fin de l’hérédité sociale des positions et par

le partage égal des héritages, chacun doit reconstituer par ses propres moyens sa position sociale et sa fortune. Contrairement aux sociétés

aristocratiques où la stratification sociale se reproduit à l’identique, il y a désormais une grande mobilité sociale intergénérationnelle.

C’est ce qu’on constate Tocqueville en indiquant que, dans une société démocratique, le roturier « monte » l’échelle sociale tandis que le

noble la « descend ».

L’égalité des droits et l’égalité des chances conduit alors à obtenir une égalité de considération. Dans une société démocratique, chaque

citoyen se représente comme l’égal d’un autre même si la position économique et sociale est différente. Ceci signifie que l’échelle sociale

dont parle Tocqueville disparaît progressivement des esprits. Il n’y a plus de « maîtres » et de « serviteurs », il n’y a que des « citoyens »,

des « hommes des âges démocratiques » pour lesquels « l’égalité constitue le caractère distinctif de l’époque où ils vivent ».

2. Expliquez la phrase soulignée dans le document. (6 points) Rappel de méthode : reformulation de la phrase en une affirmation ;

explication de cette affirmation à partir des notions et des mécanismes vus en cours et de l’utilisation de citations ; illustration à

partir de l’utilisation de citations et d’autres exemples.

Dans cette phrase, Tocqueville affirme que les sociétés démocratiques sont caractérisées par une mobilité sociale verticale descendante

pour les plus favorisés et une mobilité sociale verticale ascendante pour les plus défavorisés conduisant progressivement les différentes

classes sociales à ne former plus qu’une grande classe moyenne où tous « vont se toucher ».

En effet, pour Tocqueville, une société démocratique se caractérise par une croissance de l’égalité des chances. Si les chances de

promotion sociale deviennent égales, les plus favorisés ont autant de chances que les moins favorisés d’obtenir n’importe quelle position

sociale. Comparativement aux époques non démocratiques, cela signifie que les plus favorisés ont des chances plus importantes de

descendre dans la hiérarchie sociale qu’auparavant ; et inversement pour les moins favorisés. C’est bien pour cela que Tocqueville pense

que « le noble aura baissé dans l’échelle sociale, le roturier s’y sera élevé ».

Dans le même temps, les individus les plus favorisés doivent leur position à leur trajectoire sociale plutôt qu’à leur origine sociale ; de

même pour les moins favorisés. Par conséquent, les patrimoines accumulés par les parents ne se transfèrent plus aussi simplement aux

enfants dans une société démocratique que dans une société non démocratique. Les modes de vie des plus favorisés ont tendance à se

rapprocher des modes de vie des moins favorisés, de même que leurs attitudes. C’est à ce titre qu’on peut considérer qu’une société

démocratique conduit à un phénomène de moyennisation.

3. La mobilité sociale dans la France contemporaine confirme-t-elle la vision d'A. de Tocqueville ? (6 points) Rappel de méthode :

explication de la pertinence de l’exemple en rappelant d’abord les thèses vues dans les questions 1 et 2 et de l’utilisation de citations.

Selon Tocqueville, une société démocratique se caractérise par l’égalisation des conditions (croissance de l’égalité des droits, de

considération et des chances) ce qui conduit à une croissance de la mobilité sociale et à un phénomène de moyennisation. La dernière

enquête FQP réalisée par l’INSEE en 2003 permet de vérifier partiellement les conclusions de Tocqueville.

En premier lieu, on constate qu’il existe bien un phénomène de mobilité sociale dans la société démocratique française. Par exemple, sur

100 fils d’ouvriers âgés de 40 à 59 ans en 2003, 2 sont devenus agriculteurs, 10 sont devenus employés, 10 sont devenus cadres et environ

25 sont devenus membres des professions intermédiaires. Sur 100 fils d’employés âgés de 40 à 59 ans en 2003, 80 ne sont pas devenus

employés.

Ensuite, cette mobilité sociale s’accompagne partiellement d’un phénomène de moyennisation. Il est possible de dire que la catégorie

sociale la plus « moyenne » de la société française est celle des professions intermédiaires : ces professions ne sont ni au sommet de la

hiérarchie sociale ni à sa base tant en matière de niveau de diplôme, de salaire moyen et de reconnaissance sociale. Or, les chances

d’accéder à cette position sociale sont à peu près identiques selon l’origine sociale. Par exemple, environ 25% des fils de cadres âgés de

40 à 59 ans en 2003 sont devenus membres des professions intermédiaires, comme environ 30% des fils de membres des professions

intermédiaires, 20% des fils d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise, 20% des fils d’ouvriers et 25% des fils d’employés.

Enfin, on peut cependant regretter qu’il subsiste de fortes inégalités des chances dans la société française, contrairement aux prédictions

de Tocqueville. La position sociale des enfants est régulièrement proche de celle des parents. Par exemple, sur 100 fils de cadres âgés de

40 à 59 ans en 2003, 55 environ sont eux-mêmes devenus cadres tandis que seulement 10 sont devenus ouvriers. A l’opposé, sur 100 fils

d’ouvriers, environ 50 sont devenus eux-mêmes ouvriers et 10% sont devenus cadres.

1

/

2

100%