Prise en charge des marges positives après

La constatation anatomopathologique de marges chirurgicales posi-

tives (Mg+) après prostatectomie totale (PT) est une situation com-

plexe dont la fréquence varie de moins de 10% à plus de 40% selon

le stade pathologique et les opérateurs [1-4]. La conduite à tenir thé-

rapeutique dans cette situation pourtant routinière demeure contro-

versée. Certains auteurs considèrent que les Mg+ sont un facteur de

risque de récidive surtout locale pour proposer une radiothérapie

adjuvante systématique [2-8]. En tenant compte de tous les autres

paramètres (PSA pré-opératoire, score de Gleason pathologique,

stade pathologique), le risque de récidive biologique est 2 à 4 fois

plus fréquent que chez les patients en Mg- [6]. Cependant, 40 à

50% des patients présentant des Mg+ ne récidiveront pas [9, 10].

D’autre part, si la récidive survient tardivement la radiothérapie de

rattrapage donne de bons résultats sur la survie [11-15].

Quelle valeur pronostique attribuer aux Mg+ comparativement aux

autres facteurs biologiques et anatomo-pathologiques ? Peut-on pré-

voir la récidive et limiter de ce fait un traitement adjuvant à un

groupe de patients à plus grand risque ? Est-il possible de diminuer

le taux de Mg+ et par quel moyen ? Autant de questions de pratique

quotidienne à résoudre pour l’urologue impliqué dans la prise en

charge du cancer de la prostate.

L’objectif de cette revue est de faire le point de la littérature sur ce

sujet.

DEFINITION D’UNE MARGE POSITIVE

Une Mg+ correspond à la présence de tissu cancéreux au contact

des limites encrées de la pièce de prostatectomie [2, 16].

Elle peut correspondre à 2 situations :

-tumeur intra-capsulaire (pT2) : la section chirurgicale est passée

dans la capsule et expose la tumeur.

-tumeur extra-capsulaire (pT3) : la section chirurgicale est passée

àdistance de la capsule mais expose la tumeur,

Le problème posé par la positivité d’une marge chirurgicale est de

savoir (ou de prévoir) s’il reste de la tumeur résiduelle, la section

chirurgicale ayant pu passer simplement au contact de la tumeur

comme au sein du tissu malin résiduel.

FREQUENCE DES MARGES POSITIVES

La fréquence des Mg+ varie de moins de 10% à 46% selon les

séries [1-4, 6, 17, 18]. Représentant plus de 50% des patients opé-

rés dans les années 80, la fréquence des Mg+ a chuté de façon

importante dans toutes les séries rapportées depuis 10 ans. Le dia-

gnostic plus précoce et la migration des stades cliniques observés

ces dernières années en sont l’explication principale. Les améliora-

tions apportées aux techniques chirurgicales ont également contri-

bué à cette situation, même si cette diminution de fréquence est sur-

tout observée pour les tumeurs intra-capsulaires [3, 19, 20]. Les

taux de Mg+ demeurent stables dans le temps en cas d’extension

extra-capsulaire (stade pT3), entre 25 à 40% [3, 16]. La préserva-

◆

MISE AU POINT Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291

Prise en charge des marges positives après prostatectomie totale

pour cancer localisé de la prostate

Frédéric STAERMAN (1),Michel SOULIÉ (2),Jacques TOSTAIN (3),Marc de FROMONT (4),Jean-Louis DAVIN (5),

Christian COULANGE (6) et les membres du sous-comité “Prostate” du CCAFU

(1) Service d’Urologie, CHU Robert Debré, Reims, (2) Service d’Urologie, CHU Rangueil, Toulouse,

(3) Service d’Urologie-Andrologie, Hôpital Nord, Saint-Etienne, (4) Prado Pathologie, Marseille, (5) Clinique Rhône-Durance, Avignon,

(6) Service d’Urologie, Hôpital Salvator, Marseille, France

RESUME

Les marges positives après prostatectomie totale sont une situation anatomo-pathologique fréquente (10 à 40%)

dans la pratique quotidienne des urologues en charge du cancer de la prostate. La présence de marges positives

est corrélé à la présence de tumeur résiduelle dans environ 50% des cas. La grande hétérogénéité des données

de la littérature sur la signification et le pronostic des marges positives rend la conduite à tenir difficile à préci-

ser clairement. L’objectif de cette mise au point était de faire une analyse des différents aspects de cette situation

et de proposer une prise en charge pratique. L’analyse s’est basée sur les données bibliographiques recueillies par

la source Medline.

En pratique, il s’avère indispensable de mieux qualifier le concept des marges positives sur le plan anatomo-

pathologique en précisant l’uni- ou la multifocalité, la longueur totale des marges et leur siège. La discussion

d’un traitement adjuvant ou différé s’appuie sur ces éléments histopathologiques couplés aux autres critères pro-

nostiques recueillis après la prostatectomie totale, le stade et le score de Gleason pathologiques, le volume tumo-

ral et le taux de PSA post-opératoire.

Mots clés : Cancer de la prostate localisé, prostatectomie totale, marges chirurgicales positives.

286

Travail du Sous-comité Prostate du CCAFFU

Manuscrit reçu : avril 2006, accepté : mai 2006

Adresse pour correspondance : Dr. M. Soulié, Service de Chirurgie Urologique et d’An-

drologie, CHU de Rangueil, 31034 Toulouse Cedex.

e-mail : [email protected]

Ref : STAERMAN F., SOULIÉ M., TOSTATIN J., de FROMONT M., DAVIN J.L.,

COULANGE C. Prog. Urol., 2006, 16, 286-291

tion des bandelettes neuro-vasculaires et l’exérèse de tumeurs plus

agressives (Gleason 7-10) peuvent également contribuer à mainte-

nir cette fréquence constante [21], même si certains auteurs ne par-

tagent pas cet avis [22].

Analytiquement, la fréquence des Mg+ dépend de plusieurs facteurs

:

La technique de lecture anatomo-pathologique

Sil’inclusion de la pièce opératoire n’est pas faite en totalité

(recommandations anatomo-pathologiques 2004), la mise en évi-

dence des Mg+ ne peut être réalisée de manière objective et exhaus-

tive [23]. Il s’agit là d’une des principales causes à la grande dispa-

rité des taux de Mg+ rapportés dans les séries de PT publiées [4]. Il

est estimé que 12% des Mg+ sont non vues si les sections sont pra-

tiquées tous les 5 mm par rapport aux sections de 2-3 mm, selon la

technique de Stanford [24]. A l’apex, les difficultés de lecture sont

liées à l’axe de section. EPSTEIN préconise une étude longitudinale

sur les 5 derniers mm pour éviter les fausses Mg+ en coupes per-

pendiculaires par rétraction de l’urètre [2].

La technique chirurgicale

Dans la série du Baylor Hospital, les modifications de la technique

de PT ont permis une diminution de la fréquence de Mg+ de 24 à

16% puis à 8% dans les stades localisés [16]. L’augmentation de la

fréquence des Mg+ au milieu des années 90 était expliquée par la

plus grande fréquence de la préservation des bandelettes neuro-vas-

culaires [1]. Cependant, pour l’équipe du John Hopkins Hospital ce

risque n’est que de 4% en cas de conservation bilatérale des bande-

lettes [3], information rapportée également par l’équipe de Ham-

bourg [22].

La présence de Mg+ est indirectement le reflet de l’expertise du

chirurgien comme de l’équipe anatomo-pathologique. Une grande

variabilité inter-opérateurs sur la fréquence des Mg+ a été observée

au MSK [17]. La fréquence de Mg+ variait de 10 à 48% selon l’ex-

pertise des chirurgiens pratiquant un nombre de PT/an allant de

moins de 5 à plus de 100.

Le stade tumoral

La fréquence des Mg+ est d’autant plus élevée que le volume tumo-

ral est important et que le stade pathologique est extra-capsulaire

(pT3) sur l’analyse de la pièce opératoire [25]. La présence de Mg+

pour des tumeurs intra-capsulaires (pT2) demeure une réalité avec

des taux variant de moins de 5% à 18% [3, 16, 25-28]. Cette situa-

tion est imputable à la technique chirurgicale donc au chirurgien. La

migration des stades au diagnostic depuis le milieu des années 90 a

fait apparaître une plus grande fréquence de stades T1c, ce qui par-

ticipe à l’explication de la diminution du taux de Mg+ dans les

séries récentes : stade pT2 : 6-29%, stade pT3 : 20-40% [3, 6, 21,

22].

POURQUOI Y-A-T-IL DES MARGES POSITIVES ?

L’influence des techniques chirurgicales et des voies d’abord

Voie d’abord et localisation du foyer cancéreux

La localisation et la fréquence des Mg+ varie selon la voie d’abord

chirurgicale utilisée. Sur une série de 371 patients classés pT2,

SALOMON amontré la présence de Mg+ à l’apex dans respective-

ment 10,3%, 4,6% et 9,4% pour la voie rétro-pubienne, périnéale et

coelioscopique [21]. En revanche, en situation postérolatérale, le

taux de Mg+ était plus fréquent par voie laparoscopique (8,8%

contre 4,3% et 3,4% pour les voies rétro-pubienne ou périnéale). Au

niveau du col, les marges sont positives dans environ 10% des cas.

Elles sont cependant exceptionnellement isolées (1%) et témoi-

gnent en général d’un volume tumoral important [29]. Chaque voie

d’abord a ses limites en terme d’exérèse carcinologique et le choix

d’une voie d’abord devrait théoriquement prendre en compte la

localisation de la tumeur sur les biopsies.

Enfait, les Mg+ sont le plus souvent corrélées à des facteurs de

mauvais pronostic comme un grade de Gleason élevé, l’atteinte des

vésicules séminales ou des lympho-nœuds qui vont influer sur l’é-

volution biologique post-opératoire [6, 16, 18]. Pour l’instant, il

n’est pas possible de dire si une voie d’abord présente un réel avan-

tage sur les autres en matière de taux de Mg+.

La préservation des bandelettes neuro-vasculaires

L’excision large des bandelettes neuro-vasculaires pour éviter la

survenue de Mg+ prévalait dans les années 90 [27]. CATALONA avait

montré que tous les patients avec une extension extra-capsulaire

dans la région des bandelettes neuro-vasculaires avaient des Mg+ en

cas de préservation de celles-ci (1). De même, SMITH arapporté une

diminution de 10% du taux de Mg+ après excision large des bande-

lettes neuro-vasculaires (30).

Du fait du développement de la chirurgie conservatrice des nerfs

érecteurs, la préservation des bandelettes interviendrait comme

cause de Mg+ dans seulement 0 à 7% des cas. En l’absence de pro-

blème technique, le caractère carcinologique de l’intervention ne

peut pas être compromis si la tumeur est intra-capsulaire, ce qui est

de plus en plus fréquent par la migration des stades au diagnostic.

Chez des patients sélectionnés, la préservation d’une ou des deux

bandelettes neuro-vasculaires a ainsi pu être proposée sans risque

carcinologique. BARRE et CHAUVEAUont rapporté une réduction du

risque de Mg+ postéro-latérales de 5 à 0,4% dans les pT2 et de 43

à6,6 % dans les pT3 en modifiant la technique de dissection de cel-

les-ci [26].

Cependant, il semble que les tumeurs prostatiques à risque de pT3,

notamment les tumeurs de stade clinique T2, exposent à un risque

majoré de Mg+ si la (ou les) bandelette(s) homolatérale(s) est

conservée.

Sous-stadification clinique

L’imagerie classique de la prostate (échographie, scanner) n’a pas

fait la preuve de son intérêt dans le bilan d’extension locale du can-

cer localisé de la prostate. L’IRM avec antenne endo-rectale et/ou

pelvienne de surface permet d’améliorer la stadification préopéra-

toire notamment sur l’extension extra-prostatique et les vésicules

séminales [23]. Pour les Mg+, la sensibilité de l’IRM rapportée

dans une série française a été de 37 % et la spécificité de 83% [20].

Il reste néanmoins un taux élevé de faux positifs et une grande

variabilité inter-opérateurs [31]. La place de l’IRM endo-rectale

dans le bilan pré-opératoire est encore limitée pour la gestion spé-

cifique du risque de Mg+.

INFLUENCE DES MARGES POSITIVES SUR LE

PRONOSTIC DU CANCER

Le PSA pré-opératoire, le stade pathologique et le score de Gleason

sont des facteurs pronostiques reconnus qui influencent l’évolution

post-opératoire des Mg+. De nombreuses études ont tenté de savoir

si la positivité des marges était un facteur pronostique indépendant

F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291

287

de récidive ou simplement une association à d’autres facteurs plus

péjoratifs (Tableau I). D’AMICO amontré qu’en l’absence d’attein-

tedes vésicules séminales ou d’un grade de Gleason prédominant

supérieur à 3, le statut des marges était un facteur prédictif indé-

pendant de récidive [9]. EPSTEIN aretrouvé la même information

dans le cas du score de Gleason 7 [2]. Pour la plupart des auteurs,

la présence de Mg+ est un facteur indépendant de récidive avec un

risque de récidive biologique multiplié par 4 [6, 4, 16, 24].

Influence du grade de Gleason

Certains auteurs estiment que le risque de récidive dépend surtout

dugrade de Gleason sur la pièce (notamment du pourcentage de

grade 4 ou 5) ainsi que du volume tumoral (2, 29). Ces constatations

sont valables pour les stades pT2 comme pour les pT3.

Influence du stade pathologique

Pour les cancers classés pT2, PALISAAR n’a pas retrouvé d’influen-

ce du statut des marges sur l’évolution biologique post-opératoire

(PSA > 0,1 ng/ml dans 4% contre 4,8%) avec un recul médian de

26 mois [25]. Aucune récidive n’était constatée en cas de Mg+ en

l’absence de grade histologique élevé (supérieur à 3). A 5 ans,

OHORI confirme l’absence de caractère péjoratif de Mg+ pour les

pT2 [16].

En revanche, CHENG note un taux de progression à 5 ans de 10 et

22% lorsque les marges sont respectivement négatives ou positives

pour les tumeurs pT2 [32]. Ces différences apparentes sont proba-

blement dues à un recul insuffisant du suivi de certaines séries. Pour

les cancers classés pT3, une évolution biologique est constatée dans

45% des cas si la marge est positive [32]. Cependant, d’autres fac-

teurs pronostiques plus péjoratifs (grade de Gleason > 3, vésicules

séminales envahies, pN+) que le statut des marges prédominent au

pronostic.

Influence du site et de l’étendue des marges

Sur 151 patients avec Mg+, OBEK rapporte une atteinte de l’apex

dans 59 % des cas alors qu’elle n’est que de 11 et 17% respective-

ment en postéro-latéral et au niveau du col vésical. De même, 57%

et 48% des patients avec Mg+ au col ou en situation postéro-latéra-

le ont eu une récidive biologique contre 29% pour l’atteinte de l’a-

pex [29].

Le risque de récidive biologique double lorsque les Mg+ sont mul-

tifocales comparées aux Mg+ unifocales témoignant d’un volume

tumoral plus important et pourrait expliquer ainsi une récidive plus

précoce. Cependant, le recul moyen de cette série n’était que de 25

mois et il n’est pas certain qu’avec un recul supérieur, cette diffé-

rence persiste [29].

PARTIN n’a pas retrouvé d’influence du site de la marge sur la sur-

vie sans récidive biologique. L’excision large des bandelettes neuro-

vasculaires qui permet de diminuer la fréquence des marges positi-

ves induit une différence sur la survie sans récidive dans les deux

années post-opératoires. Cependant, aucun bénéfice n’est retrouvé

à4ans [27]. De même, GROSSFELD retrouve peu d’influence du

nombre et du site des Mg+ sur la récidive biologique ou la fréquen-

ce d’un traitement complémentaire après prostatectomie totale, sur

la base de données de CaPSURE [6]. S’intéressant plus spécifique-

ment aux Mg+ de l’apex chez des patients sans atteinte ganglion-

naire ou des vésicules séminales, PETTUS n’a pas trouvé de diffé-

rence dans le taux de récidive biologique selon la localisation

unique ou non de la marge, à l’apex ou sur d’autres sites, avec un

recul médian de 53 mois [18].

Enrevanche, l’atteinte de l’apex est corrélée à un volume tumoral

plus important, une fréquence plus élevée d’atteinte capsulaire et un

grade plus élevé [24].

De plus en plus, la longueur des Mg+ s’associe au caractère uni ou

multifocal des Mg+ comme facteur pronostique. Les Mg+ unifoca-

les millimétriques ou < 3-4 mm auraient un très faible risque évo-

lutif sur la récidive si elles ne s’associent pas à d’autres facteurs

pronostiques péjoratifs [7].

Les Mg+ sont un facteur prédictif de récidive du cancer de la pro-

state après prostatectomie totale. Elles sont habituellement le reflet

de tumeurs plus agressives. Le nombre et le site des marges n’ont

d’influence qu’en l’absence d’autres facteurs péjoratifs anatomo-

pathologiques (pT3, présence de grade 4/5, envahissement séminal

ou ganglionnaire) (niveau de preuve III-3).

QUE FAIRE EN PRESENCE D’UNE MARGE POSITIVE ?

Il n’y a pas de consensus concernant la prise en charge optimale des

Mg+ après prostatectomie totale. Les options thérapeutiques com-

prennent la surveillance, la radiothérapie et/ou l’hormonothérapie

adjuvante ou la prise en charge de rattrapage lors de la récidive bio-

logique. Ainsi, parmi les patients de la base de données du CaPSU-

RE qui présentaient des Mg+, seuls 14,3% d’entre eux ont eu un

traitement adjuvant après PT et 20,9% ont eu un traitement com-

plémentaire avec un recul de 3 ans [6]. En l’absence d’études pro-

spectives et de recommandations, le choix dépend essentiellement

d’expériences individuelles dont la littérature est le reflet.

Surveillance

Elle repose sur la constatation que la progression biologique n’est

pas systématique. Sur la base des données CaPSURE, GROSSFELD

estime le risque d’avoir un traitement adjuvant après PT à 2,9 et

14,3% selon le caractère négatif ou positif des marges. Pour les

patients surveillés, 1 sur 5 aura un traitement de rattrapage [6]. Trois

ans après la prostatectomie totale, 1/3 des patients aura eu un trai-

tement complémentaire du fait des Mg+.

La surveillance paraît raisonnable pour les tumeurs pT2 à risque fai-

ble ou intermédiaire avec Mg+ unifocales et < 4 mm (niveau de

preuve IV).

Radiothérapie

Elle peut être proposée en adjuvant à la chirurgie dans les 3 mois

qui suivent ou en rattrapage lors de la réascension du PSA. Elle n’a

pas d’effet délétère sur la continence si celle-ci est récupérée après

la prostatectomie totale et peu d’effets secondaires digestifs (5% <

grade 3 à 2 ans) [7, 11, 13, 33, 34]. Son rôle sur le risque de surve-

nue d’une sténose uréthrale est cependant discuté.

Il existe une certaine variabilité dans les doses délivrées dans les

F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291

288

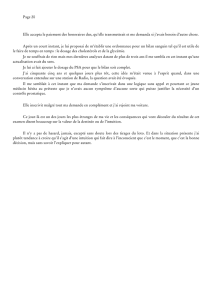

Tableau I. Evolution du PSA après prostatectomie totale avec marges

positives

Patients (n) PSA indosable (%) Suivi (mois)

Paulson 124 42 60

Epstein 167 57 60

Ohori 78 64 60

Lowe 80 70 45

Grossfeld 132 52 36

Total 581 55 52

séries rétrospectives publiées ce qui nécessitent des précautions

dans l’interprétation de l’efficacité. Une dose de 60 à 65 Gy est

appropriée.

Radiothérapie adjuvante

Uncertain nombre d’études suggèrent que la radiothérapie externe

adjuvante améliore le contrôle du cancer en maintenant un taux de

PSA indétectable (Tableau II). Elle diminue le risque de récidive

locale et métastatique [11]. VALICENTI amontré une amélioration du

contrôle local à 5 ans de 34% chez les patients irradiés [35]. LEIBO-

VICH acomparé 2 groupes de patients pT2 et une marge positive

avec ou sans RT adjuvante (50 à 68 Gy, médian 63 Gy). L’absence

de récidive biologique à 5 ans était de 88% avec radiothérapie con-

tre 59% sans. Cette différence n’était pas retrouvée pour la survie

spécifique ou l’évolution métastatique dans le délai de l’étude [33].

Radiothérapie de rattrapage

La réascension du PSA après prostatectomie totale fait évoquer une

récidive locale ou une évolution métastatique selon le délai post-

opératoire et le temps de doublement du PSA. Après 2 ans post-opé-

ratoires, si le temps de doublement du PSA est supérieur à 12 mois,

la récidive biologique (> 0,2 ng/ml) sera plutôt en faveur d’une réci-

dive locale et une radiothérapie de rattrapage peut être proposée [7,

13, 14].

Sur l’ensemble des séries rétrospectives publiées, la réponse en

terme de survie sans récidive biologique est d’environ 50% à 5 ans

(Tableau III). La dose délivrée doit être d’au moins 64 Gy [15, 34].

Les facteurs pronostiques habituellement corrélés avec un meilleur

contrôle carcinologique sont un taux de PSA < 1 ng/ml avant la

radiothérapie (voire 0,6 ng/ml pour certains) et le score de Gleason

pathologique < 8 [12, 15, 36].

En revanche, le statut des marges chirurgicales de la pièce opéra-

toire n’influence pas la réponse initiale à la radiothérapie, ni la sur-

vie sans récidive biologique pour la plupart des auteurs [12, 36].

MCDONALD aretrouvé un bénéfice des marges négatives sur l’évo-

lution du PSA post-radiothérapie pour stade pT3. L’hypothèse avan-

cée serait un possible biais par la non-sélection de patients en mar-

ges négatives pour la radiothérapie de rattrapage, une élévation

post-opératoire du PSA chez ces patients témoignant plus souvent

d’une évolution métastatique que d’une récidive locale [15].

La tolérance de la radiothérapie de rattrapage est bonne avec une

toxicité grade 1 et 2 de 17 à 38% et de grade 3 chez 0 à 5% des

patients uniquement [12, 13, 36, 23].

Hormonothérapie

Aucune étude n’a démontré l’intérêt de l’hormonothérapie en adju-

vant en cas de Mg+ [23]. Elle peut être proposée après prostatecto-

mie totale mais son bénéfice est controversé. Un traitement hormo-

nal adjuvant pour les tumeurs à haut risque évolutif (pT3, pN+,

score de Gleason élevé) réduit le risque de progression biologique à

5ans, mais il n'a pas été démontré d'impact sur la survie globale

[37].

COMMENT EVITER D’AVOIR DES MARGES POSITIVES

Améliorer la sélection des patients

La découverte du cancer de la prostate a un stade de plus en plus

précoce est le principal facteur de réduction du taux de Mg+. L’uti-

lisation combinée des 3 facteurs classiques prédictifs pré-opératoi-

res (TR, PSA initial, score de Gleason des biopsies) dans les tables

de Partin permet une approximation satisfaisante de la prédiction

pré-opératoire du risque de marges positives. D’autres outils tels les

nomogrammes actuellement disponibles permettent également

d’estimer ce risque [23].

Hormonothérapie néo-adjuvante

Huit études sur 9 ont montré une baisse du taux de Mg+ avec une

hormonothérapie néo-adjuvante. En revanche, aucun bénéfice en

terme de survie sans récidive biologique et globale n’a été démon-

tré pour 3 mois de traitement. Cela peut s’expliquer par les diffi-

cultés d’analyse des pièces opératoires après traitement hormonal.

Pour le moment, une hormonothérapie néo-adjuvante ne peut être

recommandée dans cette indication [23].

Opérateur et technique chirurgicale

Intuitivement, l’expérience du chirurgien est un facteur à prendre en

compte dans les résultats de la chirurgie carcinologique et cela a été

démontré pour l’œsophage, le pancréas, le côlon et le sein. Sur 10

737 prostatectomies totales réalisées entre 1982 et 1996, BEGG a

montré que les suites chirurgicales dans le cancer de prostate s’a-

mélioraient avec l’expérience. Cependant, il n’y a pas de corrélation

entre le taux de Mg+ et le nombre de PT réalisées et des variations

inter-individuelles persistent même pour une activité soutenue (> 20

prostatectomies totales/an) [17, 38]. A expérience égale, les varia-

tions peuvent aller du simple au double.

Si des différences d’indications existent, la technique chirurgicale

varie aussi. Certaines équipes ont pu réduire le taux de marges en

réalisant une prostatectomie totale plus “élargie” [19, 20, 27]. Ainsi,

ALSIKAFI et BRENDLER ont rapporté un taux global de Mg+ de 11%

avec 35% des Mg+ à l’apex en sectionnant profondément les liga-

ments pubo-prostatiques, le plexus de Santorini à 10 et 15 mm de

l’apex prostatique, l’urètre à 3 mm puis le muscle recto-urétral [19].

SOULIE,dans une série rétrospective déjà ancienne de 212 prosta-

tectomies totales (essentiellement des tumeurs palpables T2), a

“élargi” la dissection à l’apex en sacrifiant les deux bandelettes

neuro-vasculaires. Le taux de Mg+ a diminué de 53 à 20,5% avec

une nette réduction des Mg+ apicales de 33 à 8% [20].

Il n’est pas certain que l’excision large du col vésical ait un intérêt

thérapeutique. En effet, tous les patients rapportés par OBEK avec

une atteinte du col avaient d’autres facteurs de risque péjoratifs

(Gleason > 7, PSA > 20 ng/ml et/ou atteinte des vésicules sémina-

les) et étaient candidats à un traitement adjuvant [29]. Cependant,

certains auteurs recommandent de ne pas conserver le col vésical

avec une dissection poussée de l’urèthre en laparoscopie ce qui a

permis de diminuer le taux de Mg+ exclusivement dans cette loca-

lisation de 10 à moins de 2% [8].

F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291

289

Tableau II. Evolution du PSA après radiothérapie adjuvante pour

récidive biologique

Patients (n) PSA indosable (%) Suivi (mois)

McCarthy et al (1994) 27 67 33

Schild et al. (1996) 60 57 32

Choo et al. (2002) 73 88 50

Vicini et al. (1999) 38 66 48

Petrovich et al. (2002) 311 51 84

Taylor et al. (2003) 75 88 68

Total 584 69,5 52,5

CONCLUSION

La constatation de marges d’exérèse positives après prostatectomie

totale est un élément pronostique indépendant qui est souvent asso-

cié à d’autres facteurs anatomo-pathologiques plus péjoratifs. La

récidive biologique n’est cependant pas certaine dans tous les cas.

Il est nécessaire de demander aux anatomopathologistes de bien

qualifier les Mg+ (longueur en mm, sites, nombre) afin d’estimer le

risque évolutif potentiel.

La radiothérapie est recommandée en adjuvant dans les cas de moins

bon pronostic associé (Mg+ étendues et multifocales, pT3, score de

Gleason ≥4+3). En situation de rattrapage, la radiothérapie a une

bonne efficacité lorsqu’elle est réalisée pour une récidive biologique

tardive avec PSA < 1 ng/ml et PSADT supérieur à 12 mois.

Le meilleur traitement demeure préventif en optimisant les tech-

niques chirurgicales quelque soit la voie d’abord et en ne privilé-

giant pas la conservation des bandelettes neuro-vasculaires s’il exis-

te un risque prévisible de stade pT3.

REFERENCES

1. CATALONA W.J., BIGG S.W. : Nerve-sparing radical prostatectomy : eva-

luation of results after 250 patients. J. Urol., 1990 ; 143 : 538-543.

2. EPSTEIN J.I. : Incidence and significance of positive margins in radical pro-

statectomy specimens. Urol. Clin. North Am., 1996 ; 23 : 651-653.

3. HAN M., PARTIN A.W., CHAN D.Y., WALSH P.C. : An evaluation of the

decreasing incidence of positive surgical margins in a large retro pubic pro-

statectomy series. J. Urol., 2004 ; 171 : 23-26.

4. WIEDER J.A., SOLOWAY M.S. : Incidence, etiology, location, prevention

and treatment of positive surgical margins after radical prostatectomy for

prostate cancer. J. Urol., 1998 ; 160 : 299-315.

5. BOLLA M., VAN POPPEL H., COLLETTE L., VAN CANGH P., VEKER-

MANS K., DA POZZO L., DE REIJKE T.M., VERBAEYS A., BOSSET J.F.,

VAN VELTHOVEN R., MARECHAL J.M., SCALLIET P., HAUSTERMANS

K., PIERART M. : European Organization for Research and Treatment of Can-

cer : Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy : a randomized

controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet, 2005 ; 366: 572-578.

6. GROSSFELD G.D., CHANG J.J., BROERING J.M., MILLER D.P., YU J.,

FLANDERS S.C., HENNING J.M., STIER D.M., CARROLL P.R. : Impact

of positive surgical margins on prostate cancer recurrence and the use of

secondary cancer treatment : data from the capsure database. J. Urol., 2000;

163 : 1171-1177.

7. KAMAT A.M., BABAIAN K., CHEUING M.R., NAYA Y., HUANG S.H.,

KUBAN D., BABAIAN R.J. : Identification of factors predicting response

to adjuvant radiation therapy in patients with positive margins after radical

prostatectomy. J. Urol., 2003 ; 170 : 1860-1869.

8. KATZ R., SALOMON L., HOZNEK A., de la TAILLE A., ANTIPHON P.,

ABBOU C.C. : Positive surgical margins in laparoscopic radical prostatec-

tomy : the impact of apical dissection, bladder neck remodeling and nerve

preservation. J. Urol., 2003 ; 169 : 2049-2052.

9. D’AMICO A.V., WHITTIGTON R., MALKOWICZ S.B. : A multivariate

analysis of clinical and pathological factors that predict for prostate specific

antigen failure after radical prostatectomy for prostate cancer. J. Urol., 1995;

154 : 131-138.

10. HAN M., PARTIN A.W., ZAHURAK M., PIANTADOSI S., EPSTEIN J.I.,

WALSH P.C. : Biochemical (prostate specific antigen) recurrence probabili-

ty following radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer. J.

Urol., 2003 ; 169 : 517-523.

11. ANSCHER M.S. : Adjuvant radiotherapy following radical prostatectomy is

more effective and less toxic and salvage radiotherapy for a rising prostate

specific antigen. Int. J. Cancer, 2001 ; 96 : 91-93.

12. CHAWLA A.K., THAKRAL H.K., ZIETMAN A.L., SHIPLEY W.U. : Sal-

vage radiotherapy after radical prostatectomy for prostate adenocarcinoma :

analysis of efficacy and pronostic factors. Urology, 2002 ; 59 : 726-731.

13. FORMAN J.D., VELASCO J. : Therapeutic radiation in patients with a

rising post-prostatectomy PSA level. Oncology, 1998 ; 12 : 33-47.

14. LIAUW S.L., WEBSTER W.S., PISTENMAA D.A., ROEHRBORN C.G. :

Salvage radiotherapy for biochemical failure of radical prostatectomy : a sin-

gle-institution experience. Urology, 2003 ; 61 : 1204-1210.

15. McDONALD O.K., SCHILD S.E., VORA S.A., ANDREWS P.E., FERRI-

GNI R.G., NOVICKI D.E., SWANSON S.K., WONG W.W. : Radiotherapy

for men with isolated increase in serum prostate specific antigen after radi-

cal prostatectomy. J. Urol., 2003 ; 170 : 1833-1837.

16. OHORI M., WHEELER T.M., KATTAN M.W., GOTO Y., SCARDINO P.T.:

Pronostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy

specimens. J. Urol., 1995 ; 1818-1824.

17. EASTHAM J.A., KATTAN M.W., RIEDEL E., BEGG C.B., WHEELER

T.M., GERICK C., GONEN M., REUTER V., SCARDINO P. : Variations

among individual surgeons in the rate of positive surgical margins in radical

prostatectomy specimens. J. Urol., 2003 ; 170 : 2292-2295.

18. PETTUS J.A., WEIGHT C.J., THOMPSON C.J., MIDDLETON R.G., STE-

PHENSON R.A. : Biochemical failure in men following radical retropubic

prostatectomy : impact of surgical margin status and location. J. Urol., 2004

;172 : 129-132.

19. ALSIKAFI N.F., BRENDLER C.B. : Surgical modifications of radical retro-

pubic prostatectomy to decrease incidence of positive surgical margins. J.

Urol., 1998 ; 159 : 1281-1285

20. SOULIE M., SEGUIN P., BENOIT J.M., ESCOURROU G., TOLLON C.,

VAZZOLER N., PONTONNIER F., PLANTE P. : Impact of a modified api-

cal dissection during radical retropubic prostatectomyon the occurrence of

positive surgical margins : a comparative study in 212 patients. Urology,

2001 ; 58 : 217-221.

F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291

290

Tableau III. Evolution du PSA après radiothérapie de rattrapage pour récidive biologique

Patients (n) Dose (Gy) PSA indosable (%) (actuarielle) Suivi (mois)

Catalona 21 - 29 12

Schild et al. (1996) 46 64 50 36

Wu et al. 53 61 23 24

McCarthy et al. (1994) 37 60-65 54 33

Morris et al. (1997) 48 60-64 68 36

Forman et al. (1997) 47 66 64 36

Cadeddu et al. (1998) 30 - 37 24

Nudell et al. (1999) 36 - 47 36

Pisanski et al. (2000) 166 64 46 60

Chawla et al. (2002) 54 65 35 (5 ans) 45 (médian)

Song et al. (2002) 61 66 39 (4 ans) 36 ( médian)

Choo et al. (2002) 98 62 39 60

Liauw et al. (2003) 51 65,7 56 (3 ans) 16 (5 ans) 46 (médian)

Tsien et al. (2003) 57 64,8 35 (5 ans) 30 (8 ans) 75 (médian)

Total 805 44,4 40

6

6

1

/

6

100%