Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

M. Eyer

P. Sendi

introduction

L’âge moyen de la population augmentant, l’incidence de l’ar-

throse et par conséquent le nombre d’arthroplasties sont en

progression. Des patients toujours plus âgés peuvent être opé-

rés avec un risque raisonnable. En l’absence de complications,

les implants primaires de hanche et de genou sont fonctionnels

durant quinze à vingt ans. Les infections de prothèse sont rares

(0,5-2% des implants primaires de hanche et de genou).1 Le

risque augmente pour les prothèses de révision et lors de circonstances favori-

santes (tableau 1).2,3 Le médecin de premier recours joue un rôle central dans la

reconnaissance du tableau clinique et la prise en charge.4,5 Il est le premier inter-

locuteur du patient se plaignant de douleurs, surveille les plaies opératoires, as-

sure le suivi antibiotique et les bilans biologiques. Cet article se veut un aperçu

pratique à l’attention du médecin de premier recours.

classifications

De nombreuses classifications ont été publiées. Les traditionnelles reposent

sur le mode de propagation, le tableau clinique ou la chronologie. Sur la base des

symptômes cliniques, on distingue l’infection aiguë et l’infection chronique. Selon

le moment de survenue des symptômes après l’implantation, on distingue l’in-

fection précoce (durant les deux premiers mois), différée (du 3e au 24e mois) et

tardive (au-delà de 24 mois). Selon le mode de propagation, on distingue l’infec-

tion exogène et l’infection hématogène. L’infection exogène est causée par inocu-

lation externe. Elle survient par contamination directe lors de l’implantation, d’in-

fection de plaie ou de ponction articulaire. L’infection hématogène est due à la

dissémination septique d’un foyer infectieux distant. Elle peut survenir

à tout mo-

ment

après l’implantation, cependant le risque est plus élevé durant la phase post-

opératoire précoce (figure 1). Les classifications traditionnelles permettent poten-

tiellement de déduire la pathogenèse et le germe. L’infection précoce aiguë est

typiquement causée par

Staphylococcus aureus

, l’infection différée chronique par les

staphylocoques à coagulase négative ou

Propionibacterium acnes

. L’infection tardive

Periprosthetic joint infections : a practical

overview for family physicians

Periprosthetic joint infection is a rare but se-

rious complication. Its management requires

the collaboration between general practitioner,

orthopaedic surgeon and infectious disease

specialist. A delay in the diagnosis can result

in complications, requiring complex surgical

procedures. Identification of the causative

pathogen and its susceptibility pattern is cru-

cial, because it guides both the choice of anti-

microbial treatment and the surgical strategy.

Antimicrobial treatment without proper micro-

biological sampling must be avoided. Swabs

from open wounds are not helpful, because

microorganisms belonging to the skin flora will

grow. The target audience of this review article

on periprosthetic joint infections is the gene-

ral practitioner.

Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 1871-5

L’infection de prothèse articulaire est une complication rare

mais redoutée. Sa prise en charge nécessite une collaboration

entre médecin de premier recours, orthopédiste et infectiolo-

gue. Une méconnaissance du diagnostic peut avoir pour con-

séquences des traitements chirurgicaux lourds. L’identification

du germe responsable de l’infection est essentielle. Elle guide

le choix de l’antibiothérapie et est aussi un critère décisif de

la stratégie chirurgicale. Une antibiothérapie ne devrait jamais

être instaurée sans prélèvement microbiologique adéquat

préalable. Ici, le frottis de plaie superficielle n’est d’aucune

utilité, car il reflète tout au plus la colonisation par des germes

de la flore cutanée. Cette revue se veut un aperçu pratique des

infections de prothèse articulaire à l’attention du médecin de

premier recours.

Infections de prothèse articulaire :

aspects pratiques à l’attention

du médecin de premier recours

pratique

Dr Myriam Eyer

Service des maladies infectieuses

Institut central, Hôpital du Valais

Avenue du Grand Champsec 86

1951 Sion

Dr Parham Sendi, PD

Universitätsklinik für Infektiologie,

Inselspital

und Institut für Infektionskrankheiten

Universität Bern, 3010 Bern

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

8 octobre 2014 1871

23_27_38128.indd 1 02.10.14 09:46

aiguë, chez le patient jusqu’alors asymptomatique, est typi-

quement hématogène et causée par un germe virulent tel

que

Staphylococcus aureus

ou

Escherichia coli

. Bien souvent, la

terminologie traditionnelle est source de confusion, notam-

ment lorsque le caractère aigu d’une infection est assimilé

à sa chronologie. Dans la pratique, une nouvelle classifica-

tion des infections de prothèse s’est établie comme suit :6

1. L’infection aiguë, qui peut se manifester durant deux pé-

riodes différentes :

A.

Infection hématogène aiguë,

dont la durée de symptoma-

tologie est m 3 semaines chez un patient ayant présenté

un suivi postopératoire sans particularité. Elle peut sur-

venir

à tout moment

après l’implantation.

B.

Infection postinterventionnelle précoce,

qui se manifeste au

cours des quatre semaines suivant une procédure invasive

(par exemple, implantation de prothèse ou arthrocentèse).

2. L’infection chronique, dont la symptomatologie dure plus

de trois semaines, ou qui survient plus d’un mois après

l’intervention.

Cette nouvelle classification permet une distinction simple

entre les infections pouvant être traitées par débridement

chirurgical et celles nécessitant une ablation de l’implant.

bactériologie

Les micro-organismes fréquemment isolés dans les infec-

tions de prothèse sont présentés dans le tableau 2.1,2 Leur

diversité explique le rôle crucial de l’identification micro-

biologique et de l’antibiogramme. Un frottis de plaie ou de

fistule n’a aucune utilité diagnostique, car il reflète la colo-

nisation par des germes de la flore cutanée sans mettre en

évidence les germes responsables de l’infection. Ceux-ci

doivent être identifiés par ponction articulaire ou biopsie.

Ces interventions doivent généralement être effectuées par

le chirurgien lui-même et dans les meilleures conditions

possibles d’asepsie, car un implant (non infecté) est excep-

tionnellement sensible à des contaminations microbien-

nes même infimes.

présentations cliniques

et recommandations

Infection aiguë

La plupart des infections postinterventionnelles précoces

sont d’origine exogène. Cliniquement, on observe un pro-

cessus de cicatrisation perturbé avec suintement, déhiscen-

ce secondaire, douleurs aiguës, épanchement, rougeur et

chaleur. Les signes inflammatoires systémiques (fièvre, élé-

vation de la CRP, déviation gauche) peuvent être absents.7

Une méconnaissance du tableau clinique engendre un re-

tard dans le diagnostic et donc la perte de l’option théra-

peutique la moins invasive, à savoir le débridement et le

maintien de la prothèse. Cette stratégie a de bonnes chances

de succès seulement durant un court laps de temps après

l’apparition des symptômes. Au-delà d’un mois, un change-

ment de prothèse est souvent nécessaire.

L’infection hématogène aiguë est due à une dissémina-

tion septique d’un foyer infectieux distant. Le foyer primaire

typique est une infection de la peau, des voies respiratoires

ou urinaires. Toutefois, il n’est pas rare qu’aucun foyer pri-

maire ne soit identifié (bactériémie primaire). Souvent, l’in-

fection hématogène n’est pas reconnue tout de suite car les

1872 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

8 octobre 2014

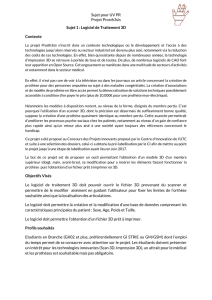

Tableau 1. Facteurs de risque* pour les infections

de prothèse

(Adapté de réf.2).

* Liste non exhaustive.

Risques liés aux comorbidités du patient

• Sexe masculin

• Obésité

• Diabète sucré

• Arthrite rhumatoïde

• Immunosuppression/corticostéroïdes

• Tumeur maligne

• Tabagisme

Risque exogène

Arthrite post-traumatique

Risques liés à la chirurgie

• Prothèse de révision

• Chirurgie de révision

• Arthroplastie bilatérale

• Opération de longue durée (L 2,5 heures)

• Complications postopératoires

• Complications de la cicatrisation (par exemple infection superficielle,

hématome, retard de cicatrisation, plaie nécrosée, déhiscence)

Risque endogène

Bactériémie à S. aureus3

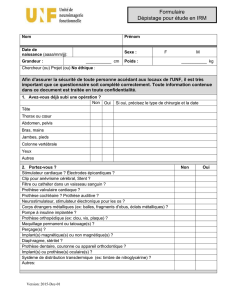

Micro-organismes Fréquence (%)

Staphylocoques à coagulase négative 30-40

Staphylococcus aureus 15-25

Streptocoques 9-10

Bacilles à Gram négatif 3-6

Entérocoques 3-7

Anaérobies 2-4

Infections polymicrobiennes 10-11

Tableau 2. Micro-organismes fréquemment isolés

dans les infections de prothèse

(Adapté de réf.1,2).

Figure 1. Classification selon la pathogenèse

(Adaptée de réf.13).

1

0,5

1 2 Années

Incidence d’infection de prothèse (%)

Exogène

Hématogène

23_27_38128.indd 2 02.10.14 09:46

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

8 octobre 2014 1873

symptômes prédominants sont attribuables au foyer primai-

re et les douleurs articulaires n’apparaissent que plus tard.

Les signes inflammatoires systémiques sont importants.7

Lors d’infections bactériémiques chez un porteur de pro-

thèse, des symptômes tels que douleurs articulaires nouvel-

les doivent être activement évoqués dans l’anamnèse. A

noter qu’un ensemencement hématogène de la prothèse

survient dans 30-40% des bactériémies à

S. aureus

.3 Afin de

prévenir la colonisation hématogène de l’implant, il est donc

essentiel de traiter rapidement tout autre foyer infectieux

patent chez le porteur de prothèse. Lors d’infection de pro-

thèse déjà établie, le patient doit être adressé rapidement

à l’hôpital afin de confirmer le diagnostic, isoler le germe, et

ainsi possiblement éviter un changement de prothèse. Un

retard de diagnostic peut avoir pour conséquences l’appa-

rition d’une fistule et nécessiter une ablation de l’implant.

Infection chronique

Elle est d’origine exogène ou, rarement, hématogène si

elle n’est pas reconnue précocement et persiste durant des

semaines. L’infection exogène causée lors de l’implantation

par contamination directe se manifeste généralement au-

delà du premier mois qui suit l’intervention. Cependant, les

patients se plaignent souvent de douleurs depuis le mo-

ment de l’implantation (infection à bas bruit). Les douleurs

sont causées soit par l’inflammation locale, soit plus tard

par le décèlement de l’implant. Le signe clinique prépon-

dérant est un épanchement articulaire. Occasionnellement,

une fistule peut se former. La CRP et la vitesse de sédimen-

tation ne présentent pas de normalisation après la chirurgie

et restent légèrement élevées. Lors d’infection chronique,

un maintien de prothèse est irréaliste, car la durée des

symptômes est très longue et un biofilm bactérien épais

adhère sur celle-ci. Les germes responsables étant généra-

lement peu virulents et le patient peu incommodé, un diag-

nostic précis peut être effectué avant le traitement chirur-

gical.

concept thérapeutique

L’objectif thérapeutique est l’éradication de l’infection

en conservant une prothèse fonctionnelle et non doulou-

reuse. Il peut être atteint au mieux si l’infection est détectée

précocement et les principes thérapeutiques sont respec-

tés.8 La prise en charge globale du patient présuppose une

collaboration optimale entre médecin de premier recours

et hôpital. A la moindre suspicion d’infection, le praticien

doit rapidement adresser son patient à l’opérateur, car

l’impact fonctionnel dépend notamment du succès du

pre-

mier

traitement. Pour autant que le patient ne soit pas sep-

tique, une antibiothérapie ne doit en aucun cas être instau-

rée sans prélèvement microbiologique adéquat préalable.

La prescription d’antibiotiques sans intervention chirurgi-

cale, même en présence d’un diagnostic microbiologique,

est une démarche tout aussi erronée.

En principe, il y a cinq options chirurgicales possibles :

1) débridement avec maintien de prothèse, 2) changement

de prothèse en un temps, 3) changement de prothèse en

deux temps, 4) ablation définitive de prothèse (opération

de Girdlestone) et 5) traitement antibiotique suppressif au

long cours sans intervention chirurgicale.1 Les critères dé-

cisifs pour le choix de la stratégie chirurgicale sont évalués

en concertation interdisciplinaire. Ils ont été présentés dans

des articles antérieurs de ce journal et d’autres.1,2,8,9 Rare-

ment, lors de comorbidités graves, aucun traitement chirur-

gical n’est envisageable. La prothèse infectée est alors main-

tenue sous antibiothérapie suppressive sur 1-2 ans, voire à

vie. Il ne s’agit pas d’un traitement à visée curative, mais

d’une approche palliative. Ici particulièrement, le médecin

de premier recours doit participer activement au processus

décisionnel.

choix et durée du traitement

antibiotique

Le principe du traitement antibiotique des infections de

prothèse repose sur une durée prolongée et des concen-

trations plasmatiques hautes. En phase postopératoire, une

antibiothérapie intraveineuse est prescrite empiriquement,

puis selon l’antibiogramme du germe isolé. Après dix à qua-

torze jours, le traitement est généralement relayé par voie

orale. Plusieurs critères influencent le choix de l’antibiothé-

rapie :

• sensibilité du germe et stabilité vis-à-vis des mutations

de résistance ;

• biodisponibilité et distribution tissulaire ;

• toxicité, tolérance et interactions médicamenteuses.

Le traitement antibiotique des infections de prothèse à

staphylocoques est établi.10 Si le germe est sensible, la ri-

fampicine, associée à un autre antibiotique, est particuliè-

rement efficace en raison de son excellente activité sur les

staphylocoques adhérant en biofilm à la surface de l’implant

(phase stationnaire de croissance). La rifampicine doit être

utilisée

uniquement en association avec un autre antibiotique actif

contre le germe,

idéalement avec une quinolone. Le choix du

traitement antibiotique se fait sur recommandation de l’in-

fectiologue. Les substances mentionnées ci-dessus ne sont

jamais

prescrites empiriquement. Il s’agit de traitements de

durée prolongée, en général trois mois. Le praticien doit

faire preuve d’une attention particulière aux problèmes

d’adhésion thérapeutique ainsi qu’aux effets secondaires

et interactions (tableau 3). Par exemple, la rifampicine est

un puissant inducteur du cytochrome P450, dont l’effet at-

teint son maximum une semaine après son introduction, et

s’atténue progressivement deux semaines après son arrêt.

Elle peut donc augmenter le métabolisme des médicaments

administrés conjointement, entraînant des concentrations

plasmatiques sous-thérapeutiques et une inefficacité de

ceux-ci. La prudence est donc de mise.

antibioprophylaxie avant traitements

dentaires

Il n’y a pas d’indication à une antibioprophylaxie avant

traitements dentaires chez les porteurs de prothèse articu-

laire car le risque d’infection hématogène est négligeable.

Une étude, publiée en 2010, montre qu’environ 1250 pa-

tients porteurs de prothèse devraient recevoir une anti-

bioprophylaxie pour prévenir une seule infection.11,12 Une

hygiène dentaire soigneuse semble beaucoup plus impor-

23_27_38128.indd 3 02.10.14 09:46

1874 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

8 octobre 2014

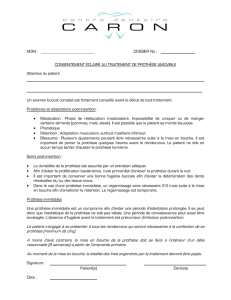

Substances Effets indésirables Surveillance et mesures à prendre

Rifampicine Coloration rouge-orangée des sécrétions corporelles, de l’urine et des lentilles Informer le patient

de contact souples

Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements) Symptômes cliniques ; éventuelle réduction

de dose après avis infectiologique

Hypersensibilité (fièvre, réactions cutanées) Symptômes cliniques ; éventuelle réduction

de dose après avis infectiologique ou

changement de substance

Hépatite Symptômes cliniques, ASAT, ALAT

Augmentation du métabolisme par le P450 de médicaments administrés Co-administration à éviter si possible ;

conjointement (anticoagulants oraux, pilules contraceptives, corticostéroïdes, symptômes cliniques, taux sériques, temps de

anticonvulsifs, antidépresseurs, sédatifs, antipsychotiques, antihypertenseurs, thromboplastine

antiarythmiques, substances immunodépressives, inhibiteurs de protéase,

méthadone…)

Syndrome de type grippal, thrombocytopénie, insuffisance rénale Symptômes cliniques, formule sanguine,

créatinine

Fluoroquinolones Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) Symptômes cliniques

(ciprofloxacine, Troubles du système nerveux (céphalées, insomnie, confusion) Symptômes cliniques

lévofloxacine)

Troubles de la fonction rénale Créatinine

Effet additif sur l’allongement de l’intervalle QT lors de l’administration ECG

concomitante avec des médicaments susceptibles de prolonger l’intervalle QT

Formation d’un complexe chélate lors de prise simultanée de Prise 1-2 h avant ou 4 h après ces médicaments

médicaments contenant magnésium, aluminium, calcium, phosphate ou les produits laitiers

Tétracyclines Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) Symptômes cliniques

(doxycycline, Réactions cutanées (photosensibilité, éruption cutanée, hyperpigmentation) Symptômes cliniques

minocycline)

Troubles du système nerveux (vertiges) Symptômes cliniques

Résorption diminuée lors de prise simultanée de médicaments contenant Prise 1-2 h avant ou 4 h après ces médicaments

des cations (magnésium, aluminium, calcium, fer) ou les produits laitiers

Triméthoprime/ Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) Symptômes cliniques

sulfaméthoxazole Troubles de la formule sanguine (leucopénie, anémie, thrombocytopénie) Formule sanguine

Hypersensibilité (fièvre, éruption cutanée, syndrome de Stevens-Johnson) Symptômes cliniques

Troubles rénaux (néphrite interstitielle, élévation de la créatinine) Créatinine, sédiment urinaire

Clindamycine Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, colite à Symptômes cliniques

Clostridium difficile)

Réactions cutanées Symptômes cliniques

Acide fusidique Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements) Symptômes cliniques

Réactions cutanées Symptômes cliniques

Troubles hépato-biliaires Tests hépatiques

Troubles rénaux Créatinine

Inhibition réciproque du métabolisme lors de coadministration de médicaments Coadministration à éviter ; symptômes

également métabolisés par le CYP3A4 (statines, anticoagulants oraux, inhibiteurs cliniques, taux sériques

de protéase, ciclosporine) et risque de toxicités associées

Linézolide Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements) Symptômes cliniques

Troubles de la formule sanguine (leucopénie, anémie, thrombocytopénie) Formule sanguine

Troubles du système nerveux (céphalées, vertiges, neuropathies) Symptômes cliniques

Métronidazole Troubles gastro-intestinaux (nausées) Symptômes cliniques

Troubles du système nerveux (céphalées, vertiges, neuropathies périphériques) Symptômes cliniques

Augmentation de l’activité d’anticoagulants oraux Temps de thromboplastine

Tableau 3. Effets indésirables fréquents et surveillance de l’antibiothérapie ambulatoire

23_27_38128.indd 4 02.10.14 09:46

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

8 octobre 2014 1875

tante en termes de prévention. Il faut par ailleurs distinguer

les infec tions florides (abcès dentaire, ostéomyélite de la

mâchoire) qui nécessitent un traitement antibiotique et

éventuellement chirurgical.

conclusion

Une infection de prothèse articulaire peut survenir à

tout moment après son implantation. En cas de suspicion,

il importe d’éviter tout traitement antibiotique empirique

au cabinet médical et de référer rapidement le patient à

l’orthopédiste afin de confirmer le diagnostic microbiologi-

quement et de définir l’attitude chirurgicale. Un retard dans

le diagnostic ou un traitement inadéquat peuvent être pré-

judiciables.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec

cet article.

Implications pratiques

La prise en charge des infections de prothèses articulaires

nécessite une collaboration étroite entre médecin de premier

recours, orthopédiste et infectiologue

Une méconnaissance du diagnostic peut avoir pour consé-

quences des traitements chirurgicaux lourds

Une antibiothérapie empirique ne doit en aucun cas être

instaurée sans prélèvement microbiologique adéquat préa-

lable. De préférence, elle doit être instaurée en milieu hos-

pitalier après avis de l’infectiologue

Le frottis de plaie n’est d’aucune utilité, car il reflète la colo-

nisation par des germes de la flore cutanée et ne permet pas

de mettre en évidence les germes responsables de l’infection

Les infections exogènes sont pour la plupart acquises dans la

phase périopératoire. Les infections hématogènes peuvent

survenir à tout moment de la durée de vie d’une prothèse

Tout foyer infectieux manifeste (par exemple : infection de

la peau, des voies respiratoires ou urinaires) doit être rapi-

dement traité chez le patient porteur de prothèse, afin de

prévenir un ensemencement hématogène de l’implant

Des douleurs au niveau de l’implant doivent être rapidement

investiguées par le chirurgien lui-même. Les infiltrations arti-

culaires de corticoïdes ou d’analgésiques n’ont pas leur place

ici

Il n’y a pas d’indication à une antibioprophylaxie avant les

traitements dentaires chez les porteurs de prothèses arti-

culaires

>

>

>

>

>

>

>

>

1 ** Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthe-

tic-joint infections. N Engl J Med 2004;351:1645-54.

2 Del Pozo JL, Patel R. Infection associated with

prosthetic joints. N Engl J Med 2009;361:787-94.

3 Sendi P, Banderet F, Graber P, Zimmerli W. Peri-

prosthetic joint infection following Staphylococcus au-

reus bacteremia. J Infect 2011;63:17-22.

4 Sendi P, Zumstein MA, Zimmerli W. Prothesenin-

fektionen – Eine Übersichtsarbeit für die Praxis. Praxis

2011;100:787-92.

5 Zimmerli W, Kissling B. Gelenkprotheseninfekt :

Was sollte der Praktiker wissen ? Primary Care 2013;

13:156-7.

6 * Zimmerli W, Sendi P. Orthopedic implant-asso-

ciated infections. In : Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ (eds).

Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice

of Infectious Diseases, 8th ed. 2014. In press.

7 Sendi P, Banderet F, Graber P, Zimmerli W. Clinical

comparison between exogenous and haematogenous

periprosthetic joint infections caused by Staphylococcus

aureus. Clin Microbiol Infect 2011;17:1098-100.

8 ** Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, et al. Diag-

nosis and management of prosthetic joint infection :

Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases

Society of America. Clin Infect Dis 2013;56:e1-25.

9 * Borens O, Tissot C, Delaloye JR, Trampuz A. Dix

erreurs à ne pas commettre lors de la prise en charge

d’une prothèse articulaire infectée en orthopédie. Rev

Med Suisse 2012;8:2452-6.

10 Zimmerli W, Widmer AF, Blatter M, et al. Role of

rifampin for treatment of orthopedic implant-related

staphylococcal infections : A randomized controlled trial.

JAMA 1998;279:1537-41.

11 Berbari EF, Osmon DR, Carr A, et al. Dental proce-

dures as risk factors for prosthetic hip or knee infection :

A hospital-based prospective case-control study. Clin

Infect Dis 2010;50:8-16.

12 * Zimmerli W, Sendi P. Antibiotics for prevention

of periprosthetic joint infection following dentistry :

Time to focus on data. Clin Infect Dis 2010;50:17-9.

13 Trampuz A. Der Implantat-assoziierte Biofilm. In :

Schweizer Expertengruppe. Infektionen des Beweg ungs-

apparates, 1st ed. Grandvaux. Swiss orthopaedics 2013;

17-21.

* à lire

** à lire absolument

Bibliographie

23_27_38128.indd 5 02.10.14 09:46

1

/

5

100%