SN1-2 A. Pradignac Hickel Mathilde Cours du 4/04/13 de 14h à 16h

SN1-2 1/10

SN1-2 A. Pradignac Hickel Mathilde

Cours du 4/04/13 de 14h à 16h Ginot Geoffrey

DCEM2

__________________________________________________________________________

Evaluation des apports alimentaires

Amaigrissement et maigreur

Evaluation de l’état nutritionnel

Le but de l’évaluation nutritionnelle est :

- de permettre un diagnostic des pathologies nutritionnelles (obésité et dénutrition).

- d’adapter les modalités de la prise en charge nutritionnelle à la gravité du trouble

nutritionnel mis en évidence.

Les moyens à notre disposition sont :

- la clinique +++

- des paramètres biologiques simples

- des indices composites validés

I. EVALUATION NUTRITIONNELLE

A. Les paramètres anthropométriques

1. Le poids

La pesée est un temps fort du diagnostic nutritionnel. Il est préférable de peser le patient

plutôt que de lui demander son poids. De nombreux instruments de mesure sont à notre

disposition, de coût très variable, allant de la simple balance à des systèmes plus élaborés et

plus chers.

2. La taille

Il est impératif de mesurer la taille du patient, qui la surestime généralement de quelques cm.

En cas d’impossibilité absolue, on peut demander sa taille au patient et/ou à son entourage

ou encore la vérifier sur sa carte nationale d’identité (CNI).

On peut calculer la taille d’un patient grabataire à partit de la hauteur talon-genou par

l’équation de CHUMLEA :

Chez l’homme : Taille (cm) = 64,19 – 0,04 x âge (ans) + 2,03 x TG (cm)

Chez la femme : Taille (cm) = 84,88 - 0,24 x âge (ans) + 1,83 x TG (cm)

(Ne pas retenir les formules)

3. Index de Masse Corporelle (IMC)

IMC (kg/m2) = Poids (kg) / Taille2 (m2)

SN1-2 2/10

4. La variation pondérale

On peut calculer la perte de poids INVOLONTAIRE en kg : il s’agit alors de la différence

entre le poids mesuré et le poids habituel ou en % : (perte de poids / poids habituel) x 100.

NB : Le poids habituel (ou poids de référence ou poids de croisière) est une donnée

d’interrogatoire.

On peut aussi déterminer la vitesse de perte de poids : x % en y mois.

Le calcul de la prise de poids ne s’exprime qu’en kg. Dans ce cas il est important de repérer

les circonstances favorisantes (travail (chômage, changement de poste), famille (mariage,

déménagement), médicaments (corticoïdes, psychotropes)) et le nombre de récidives

(effet yo-yo ?).

Note pratique : l’IMC et la perte de poids involontaire peuvent être calculés sur le site

IntraHUS.

Aller dans : Soins et recherche puis Formulaire de calcul et enfin Indices nutritionnels

5. Autres signes de dénutritions

- les œdèmes (liés à une dénutrition protéique).

Attention pièges : les œdèmes minorent la perte de poids. Il est impératif d’éliminer d’autres

causes d’œdèmes (syndrome néphrotique, insuffisance cardiaque).

- signes mineurs de dénutrition

La peau sèche et fine, les ongles striés et cassants, les cheveux secs et cassants.

6. La mesure des plis cutanés

Il s’agit d’un indicateur de la masse grasse.

Les plis cutanés mesurés sont les plis tricipitaux (PCT), bicipitaux (PCb), sous-scapulaires,

supra-iliaques.

Leur mesure pour l’évaluation nutritionnelle n’est plus recommandée : mesure très

opérateur-dépendante ; mesure peu perturbée en cas de dénutrition débutante (pas très

sensible donc).

7. La mesure de la circonférence brachiale (CB) et de la Circonférence Musculaire

Brachiale (CMB)

Il s’agit d’indicateurs de la masse maigre.

CMB (cm) = CB (cm) – PCT (cm) x π

Femme : 21 cm (dénutrition si < 14)

Homme : 26 cm (dénutrition si <15)

Cette mesure présente un intérêt en cas de perturbation de l’état d’hydratation chez le

patient (cirrhose, insuffisance cardiaque).

Elle présente les mêmes inconvénients que la mesure des plis cutanés.

8. Le tour de taille (TT), le tour de hanche (TH), le rapport TT/TH

Le TT est utilisé pour diagnostiquer l’obésité dite androïde ou tronculaire, correspondant à un

dépôt de masse grasse en périviscéral. On parle d’obésité androïde lorsque :

Homme : TT > 94 cm ; Femme : TT > 80 cm

SN1-2 3/10

Attention la normalité du TT dépend de l’origine ethnique basée sur les critères 2006 de l’IDF

(Fédération Internationale de Diabète). Si obésité androïde, complications métaboliques et

cardiovasculaires, si obésité gynoïde plutôt mécanique et insuffisance veineuse chronique.

B. Les paramètres biologiques

1. L’albumine sérique

N = 35 – 50 g/L

½ vie longue (environ 21j) ; synthétisée par le foie

La dénutrition est une cause de baisse de l’albuminémie.

Mais attention ce marqueur n’est pas spécifique à la dénutrition. On observe une baisse de

l’albuminémie en cas :

- d’inflammation (synthèse de protéines inflammatoires au dépend des protéines

constitutionnelles)

- d’agression (redistribution vers le secteur extracellulaire)

- d’insuffisance hépatocellulaire (diminution de synthèse)

- de syndrome néphrotique (augmentation des pertes urinaires)

- de grossesse (hémodilution)

L’albumine sérique est donc peu spécifique mais possède une bonne valeur pronostique

(corrélation albumine/mortalité et calcul de l’indice de BUZBY).

2. La préalbumine (ou transthyrétine)

N = 250 – 350 mg/L

½ vie courte (2-3 j) ; synthétisée par le foie

Permet le transport des hormones thyroïdiennes dans le secteur plasmatique.

Les causes de diminution de la préalbumine sont identiques à celles de l’albumine avec en

plus l’hyperthyroïdie (en raison du rôle physiologique de la préalbumine).

Les causes d’augmentation de la préalbumine sont :

- un ingesta en protéines alimentaires élevé

- une insuffisance rénale (diminution de la filtration glomérulaire)

La préalbumine permet donc :

- de diagnostiquer une dénutrition (<110 mg/L = dénutrition modérée ; <50mh/L =

dénutrition sévère). Attention il faut toujours coupler le dosage de la

préalbumine (ou de l’albumine) avec une protéine inflammatoire (type CRP).

- d’apprécier l’efficacité de la renutrition (par un dosage hebdomadaire).

Préalbumine et CRP :

CRP

Albumine / préalbumine

Interprétation

-

diminuée

dénutrition

-

augmentée

Amélioration du statut

nutritionnel

augmentée

diminuée

Réaction inflammatoire (+/-

dénutrition)

diminuée

augmentée

Décroissance de la réponse

inflammatoire (+/-

amélioration du statut

nutritionnel)

SN1-2 4/10

3. Autres marqueurs biologiques de la dénutrition

Mais qui ne sont plus utilisés.

- Transferrine (trop dépendante du métabolisme du fer)

- Rétinol Binding Protein (coût important ; difficulté à doser ; ½ vie courte)

- IGF-1 (pas de valeur seuil pour la dénutrition ; dosage coûteux et difficile)

- Autres (créatinurie des 24h ; bilans azotés ; 3 méthyl-histidinurie des 24h ; tests

cutanés ; lymphocytes sanguins …)

C. Les indices composites

1. L’Index de Buzby ou Nutritional Risk Index (NRI)

Index de dénutrition le plus utilisé, le NRI tient compte de la possibilité de la présence

d’oedèmes masquant la perte de poids et inversement de dénutrition avec albumine

normale.

NRI = 1,519 x albuminémie (g/L) + 0,417 x (poids actuel/poids usuel) x 100

NRI > 97,5 : état nutritionnelle normal

NRI < 83,5 : dénutrition sévère

83,5 < NRI < 97,5 : dénutrition modérée

Index d’autant plus bas que l’albuminémie est basse et que le rapport de poids est bas.

2. Le Mini Nutritional Assessment (MNA)

Utilisé pour le dépistage de la dénutrition chez la personne âgée de plus de 75 ans.

Existe sous 2 formes : le MNA de dépistage à 6 items et la version complète du MNA.

Les 6 items du MNA de dépistage sont : l’anorexie, la perte de poids, la motricité, les

maladies aigus ou un stress physique, la démence ou dépression et l’IMC.

Si le score obtenu est inférieur à 12 (sur un maximum de 14) on réalise la version complète

du MNA.

Score total sur 30

Si MNA > 23,5 : pas de dénutrition

Si MNA < 17 : dénutrition

17 < MNA < 23,5 : risque de dénutrition

3. Autres méthodes d’évaluation de la composition corporelle

- Impédancemétrie (calcul du % de mass grasse + maigre mais sensible aux

problèmes d’hydratation)

- Absorptiométrie biphotonique (DEXA) (problème de disponibilité car monopolisée

par les rhumatologues pour la mesure de la densité osseuse)

- TDM/IRM (problème de disponibilité, d’irradiation pour le TDM

- Méthode de dilution isotopique

Méthodes coûteuses peu utilisées en pratiques cliniques et plutôt réservées à la recherche.

SN1-2 5/10

II. DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL

A. Diagnostic de l’obésité

L’obésité est un excès de masse grasse définie par un IMC supérieur à 30 kg/m2. On parle

d’obésité morbide en cas d’IMC supérieur à 40 kg/m2.

Ces seuils ont été choisis ainsi car à chaque seuil on observe un infléchissement de la

courbe représentant le risque de mortalité en fonction de l’IMC.

On distingue deux types d’obésité : l’obésité androïde et l’obésité gynoïde.

L’obésité androïde correspond à une augmentation du tour de taille et est associée à des

complications métaboliques et cardiovasculaires.

L’obésité gynoïde correspond à une augmentation du tour de hanche et est associée à des

complications mécaniques.

Epidémiologie de l’obésité en France chez la population adulte :

Basée sur l’enquête ObéEpi 2012.

En 2012, 15% de la population adulte française était obèse (IMC >30) avec une prévalence

supérieure dans la population féminine que dans la population masculine.

L’obésité sévère touchait 4% des adultes français en 2012.

Un ralentissement de l’augmentation de l’obésité en France a été observé ces dernières

années.

L’obésité touche plus particulièrement les régions du Nord de la France.

L’Alsace était la 4ème région la plus touché par l’obésité en 2012. La prévalence de l’obésité a

été multipliée par deux en Alsace ces 15 dernières années.

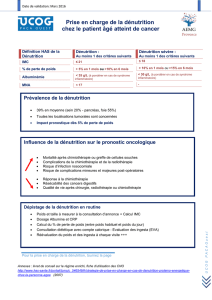

B. Diagnostic de la dénutrition

La dénutrition est un déficit absolu ou relatif (par rapport aux besoins) en énergie, en

protéines ou en n’importe quel autre nutriment.

La dénutrition est caractérisée par un changement modifiable de la composition corporelle :

diminution du poids ; diminution de la masse grasse et de la masse maigre (à l’origine

des comorbidités).

La dénutrition aggrave le pronostic des maladies en augmentant la morbi-mortalité et en

augmentant le coût et la durée de l’hospitalisation.

NB : La malnutrition est un terme désignant toute anomalie de la nutrition par excès, défaut

ou déséquilibre.

Le diagnostic de dénutrition est posé à partir d’un ensemble d’arguments cliniques,

biologiques et d’indices composites.

Un seul des critères suivants suffit pour porter le diagnostic de dénutrition :

Critères de dénutrition

Dénutrition modérée

Dénutrition sévère

IMC

16-19

<16

Δ poids 1 mois (%)

5-10

>10

Δ poids 6 mois (%)

10-15

>15

Albuminémie (g/L)

<30

<20

Préalbuminémie (mg/L)

<110

<50

NRI

83,5-97,5

<83,5

Pour les personnes âgées de plus de 70 ans : pas de préalbumine, pas de NRI

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%