Le marché publicitaire télévisuel français en 2009 : (r)évolution ?

Le marché publicitaire télévisuel

français en 2009 : (r)évolution ?

Commission prospective

Février 2009

CSA / COMMISSION PROSPECTIVE

Le marché publicitaire télévisuel français en 2009 : (r)évolution ?

2

Synthèse

L’annonce par le Président de la République, le 8 janvier 2008, d’engager une réflexion sur la

suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques a suscité réflexions et débats dans

l’audiovisuel français, tant sur le positionnement éditorial de l’audiovisuel public que sur son

financement et les nouveaux équilibres à venir du marché publicitaire.

Parallèlement à la réforme de la publicité sur France Télévisions s’opère une modification des règles

de diffusion de la publicité en France. En effet, à l’occasion de la transposition de la directive

européenne Services de médias audiovisuels (SMA) en droit français, les obligations de diffusion de

la publicité sur les chaînes privées seront allégées.

L’ensemble de ces réformes intervient dans un contexte de changements structurels du marché

publicitaire pluri-média, marqué par la forte progression de l’audience des chaînes de la télévision

numérique terrestre au détriment des parts de marché des chaînes nationales historiques et par la

très forte croissance d’internet.

Enfin, le ralentissement de la croissance économique, confirmé en 2008, devrait produire rapidement

des effets sur les investissements des annonceurs, attendus en forte baisse en 2009.

Ces modifications structurelles, réglementaires et conjoncturelles sont autant de champs

d’incertitudes sur le comportement des annonceurs et sur les recettes publicitaires des médias en

2009 et au-delà.

CSA / COMMISSION PROSPECTIVE

Le marché publicitaire télévisuel français en 2009 : (r)évolution ?

3

Sommaire

Synthèse................................................................................................................................................. 1

Sommaire ............................................................................................................................................... 3

Introduction............................................................................................................................................ 4

I. Publicité télévisuelle : le marché et son évolution..................................................................... 5

A. Le marché publicitaire télévisuel............................................................................................ 5

1. Le marché publicitaire............................................................................................................ 5

2. La télévision au sein du marché pluri-média.......................................................................... 5

B. Les tendances de fond...........................................................................................................6

1. La croissance des nouvelles chaînes de la TNT................................................................... 6

2. Les nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels.................................... 8

3. La montée en puissance d’internet........................................................................................ 9

a. La télévision demeure le média de référence.................................................................... 9

b. La croissance d’internet................................................................................................... 10

4. Une conjoncture difficile....................................................................................................... 12

II. Les effets de l’évolution du cadre réglementaire ..................................................................... 13

A. La mise en œuvre du nouveau cadre.................................................................................. 13

1. Les dispositions du nouveau cadre...................................................................................... 13

2. Suppression partielle de la publicité sur France Télévisions : quel montant en jeu ?......... 15

B. Les effets sur le marché....................................................................................................... 16

1. La capacité de diffusion publicitaire des chaînes de télévision privées............................... 16

2. Le bénéfice pour les chaînes privées ..................................................................................18

3. Les effets sur les revenus des autres médias...................................................................... 20

Conclusion........................................................................................................................................... 21

Liste des tableaux et graphiques présents dans le document

Dépenses de communications des annonceurs en 2007 Graphique (p.5)

Dépenses de publicité en % du PIB Tableau (p.5)

La télévision dans le marché publicitaire de cinq pays européens Tableau (p.6)

Parts d’audiences des chaînes de télévision Tableau (p.6)

Parts d’audiences des chaînes de télévision de 1995 à novembre 2008 Graphique (p.7)

Parts d’audience et parts de marché publicitaire Graphique (p.7)

Nombre d’annonceurs en télévision Graphique (p.8)

Coût d’un spot de 30 secondes un dimanche vers 20h40 Graphique (p.10)

Taux de croissance de médias en 2006, 2007, 2008 (estimé) Graphique (p.11)

Réglementations européennes avant la transposition de la directive SMA Tableau (p.13)

Dispositions des directives TVSF et SMA Tableau (p.14)

Estimations du montant en jeu à partir de janvier 2009 Tableau (p.15)

Durée moyenne quotidienne par heure de publicité des chaînes hertziennes Graphique (p.16)

Durée de publicité moyenne par heure sur TF1 et M6 Graphique (p.17)

Audience moyenne de la télévision en 2007 Graphique (p.17)

Parts d’audience des chaînes en 2007 Graphique (p.18)

Répartition des contacts générés par les chaînes hertziennes privées Graphique (p.19)

CSA / COMMISSION PROSPECTIVE

Le marché publicitaire télévisuel français en 2009 : (r)évolution ?

4

Introduction

L’annonce par le Président de la République, le 8 janvier 2008, d’engager une réflexion sur la

suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques a suscité réflexions et débats dans

l’audiovisuel français, tant sur le positionnement éditorial de l’audiovisuel public que sur son

financement et les nouveaux équilibres à venir du marché publicitaire.

S’agissant du marché publicitaire, les analyses, produites par les régies, les instituts d’études et les

analystes financiers, se sont concentrées, d’une part, sur l’estimation du montant des recettes

publicitaires de France Télévisions, et, d’autre part, sur la répartition de cette ressource, appelée

également « effet d’aubaine », dans la mesure où les chaînes de télévision hertziennes historiques

(TF1, M6) semblent en première analyse les mieux placées pour capter les investissements des

annonceurs qui n’ont plus accès aux écrans publicitaires de France Télévisions.

Parallèlement à la réforme de la publicité sur France Télévisions s’opère une modification des règles

de diffusion de la publicité en France. En effet, à l’occasion de la transposition de la directive

européenne « Services de médias audiovisuels » (SMA) en droit français, plusieurs règles de diffusion

de la publicité sur les chaînes privées vont être assouplies.

Ainsi, les principales dispositions du décret n° 2008-1292 du 19 décembre 2008 sont les suivantes :

- l’allongement de 6 à 9 minutes de la durée horaire moyenne quotidienne de publicité diffusée

sur les chaînes privées historiques (des assouplissements sont également prévus pour les

chaînes de la télévision numérique terrestre, du câble et du satellite) ;

- la comptabilisation en heure d’horloge au lieu de l’heure glissante de la durée maximale de

publicité pour une heure donnée (12 minutes) ;

De plus, la loi « Communication audiovisuelle et nouveau service public de la télévision » devrait

autoriser les éditeurs privés à pratiquer une seconde coupure publicitaire dans les œuvres

audiovisuelles et cinématographiques.

L’ensemble de ces réformes intervient dans un contexte de changements structurels du marché

publicitaire pluri-média. On note en particulier l’arrivée, le 1er janvier 2007, de la grande distribution à

la télévision ; la forte progression (accélérée en 2008) de l’audience des chaînes de la télévision

numérique terrestre (TNT) au détriment des parts de marché des chaînes nationales historiques ; la

diminution des recettes publicitaires de certains grands médias traditionnels (principalement la radio et

la presse) qui peinent à renouveler leur attractivité auprès des annonceurs ; et la très forte croissance

de la publicité sur internet.

Enfin, le ralentissement de la croissance économique, confirmé en 2008, devrait produire rapidement

des effets sur les investissements des annonceurs, attendus en forte baisse en 2009.

Ces modifications structurelles, réglementaires et conjoncturelles sont autant de champs

d’incertitudes sur le comportement des annonceurs et sur les recettes publicitaires des médias en

2009 et au-delà.

Dans ces circonstances, quels seront les principaux bénéficiaires du report des recettes publicitaires

de France Télévisions ?

La présente étude a pour objet :

- de rappeler les données de cadrage du marché publicitaire français et les principales

évolutions de ce marché ;

- d’analyser les réformes réglementaires et leurs effets envisageables, afin d’identifier les

nouveaux équilibres du marché publicitaire et ses bénéficiaires potentiels à l’issue de la

suppression de la publicité sur France Télévisions.

CSA / COMMISSION PROSPECTIVE

Le marché publicitaire télévisuel français en 2009 : (r)évolution ?

5

I. Publicité télévisuelle : le marché et son évolution

A. Le marché publicitaire télévisuel

1. Le marché publicitaire

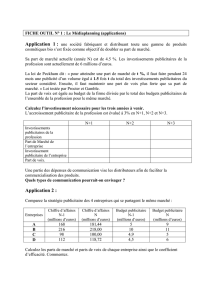

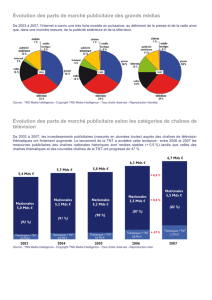

Les dépenses totales de communication des annonceurs s’établissent en France à environ

33 milliards d’euros en 2007. Elles se répartissent à 65% en faveur du hors médias1 et à 35% en

faveur des médias. A titre d’exemple, avec 10 milliards d’euros, les dépenses des annonceurs dans le

domaine du marketing direct, qui constitue le principal poste au sein des dépenses hors médias,

représentent, seules, plus de deux fois les dépenses publicitaires consenties dans le média télévisuel.

Dépenses de communications

des annonceurs en 2007 (nets) Dépenses médias des annonceurs

en 2007 (nets)

Cinéma

1%

Internet

6%

Radio

8%

Affichage

12%

Télévision

36%

Presse

37%

Hors Médias

63%

Médias

37%

33 Mds € 12 Mds €

Source : IREP / France Pub ; le marché publicitaire français 2007

Sur les six grands médias2, les dépenses publicitaires des annonceurs sont estimées à environ

12 milliards d’euros. Rapporté en pourcentage du produit intérieur brut, la taille du marché français

apparaît inférieure à celle des grands voisins européens.

Dépenses de publicité

en % du PIB

Royaume-Uni 0,89

Espagne 0,77

Allemagne 0,71

Italie 0,66

France 0,63

Source : AdBarometer, septembre 2007

2. La télévision au sein du marché pluri-média

La télévision est le premier ou le deuxième média en termes de chiffre d’affaires publicitaire dans la

plupart des pays occidentaux. En France, la télévision est le deuxième média après la presse3.

1 Les principaux outils du hors médias sont les opérations événementielles, le marketing direct, la promotion des

ventes.

2 Grands médias : presse, télévision, radio, cinéma, affichage, internet

3 Presse quotidienne nationale et régionale + presse magazine + presse professionnelle.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%