Mise en page 1

Post Scriptum

d'un Congrès à l'autre...

108e seion

LE PRIX "PREMIÈRE

COMMUNICATION

DU CPNLF"

N° 3

Conférence Warot :

La maladie d'Alzheimer

Session franco-belge :

Prise en charge des

psychoses

Les Échos du CPNLF

Post Scriptum

2

Post Scriptum, ce mois-ci comme chaque mois, rapporte dans la rubrique "Les Échos du CPNLF"

une partie des interventions communiquées dans le cadre du 108e congrès du CPNLF. Vous

pourrez notamment prendre connaissance des interventions dans le cadre de la Session

scientifique associative franco-belge et de la conférence Warot.

L’association du CPNLF a instauré l’attribution d’un prix dit de la "Première communication du CPNLF"

dont le but est d’offrir à des internes et jeunes médecins et/ou acteurs de santé mentale la possibilité

de communiquer et d’avoir leurs travaux publiés. Cette année, six communications ont été

sélectionnées et trois prix attribués.

Les communications sélectionnées pour le "Prix de la Première Communication"

N°3 - Novembre 2010

Directeur de la publication : Pierre Thomas - Rédacteur en Chef : Patrick Martin

Infographiste : Vivianne Lambert - Photos de ce numéro : Martine Bertheuil

Les communications retenues et présentées dans le cadre du 108e congrès du CPNLF, sous la présidence du Pr Laurent

Schmitt (Toulouse), du Pr Marc Bourgeois (Bordeaux), du Dr Jean-Paul Chabannes (St-Egrève) et du Pr Patrick Martin (Paris)

ont été les suivantes :

• La démarche participative et la mémoire transactive améliorent-t-elles la qualité de vie au travail des infirmiers en

psychiatrie ? par Paul Brunault (Tours)

Contexte : Chez les soignants en psychiatrie, peu d’études se sont intéressées aux déterminants

de la qualité de vie au travail alors que cette population est particulièrement exposée à

l’épuisement professionnel.

Objectifs : Étudier le lien entre le type d’organisation d’un service (démarche participative et

mémoire transactive) et la qualité de vie au travail de ses infirmiers.

Méthode : Quatre-vingt quatre infirmiers en psychiatrie ont rempli des questionnaires auto-

administrés évaluant la démarche participative, la mémoire transactive, la justice

organisationnelle perçue, le soutien organisationnel perçu et la qualité de vie au travail.

Résultats : Il existe un lien significatif entre démarche participative, mémoire transactive et

qualité de vie au travail.

Conclusion : Cette étude suggère que l’amélioration de la démarche participative et de la

mémoire transactive en service de psychiatrie pourrait améliorer la qualité de vie au travail des infirmiers, en améliorant

la justice organisationnelle et le soutien organisationnel perçus.

Mots clés : qualité de vie au travail ; démarche participative ; mémoire transactive ; infirmier en psychiatrie.

• Le syndrome du QT long chez les patients psychiatriques chimiorésistants : prévalence, facteurs de risque, et implications

thérapeutiques, par Nadia Chaumartin (Villejuif)

Les patients psychiatriques présentent une surmortalité liée en partie aux morts subites,

favorisée par certains neuroleptiques et d’autres psychotropes par un allongement de

l’intervalle QT. Une étude a été menée à l’Unité pour Malades Difficiles de Villejuif afin de

mesurer la prévalence du syndrome du QT long, de ses facteurs de risque, ainsi que le lien

avec les traitements. Ces résultats montrent :

- une prévalence de QT longs de 40 %, dont 6% > 500ms.

- le facteur de risque médicamenteux est très présent. Les autres facteurs de risque sont peu

retrouvés.

- une variabilité de la mesure de l’intervalle QT selon l’opérateur et la méthode de calcul.

- une augmentation du nombre et de la valeur moyenne des QTc parallèlement au nombre

de coprescriptions et de posologies élevées.

Ces résultats ont permis la sensibilisation des soignants et la mise en place d’un protocole de surveillance renforcée du

risque lié au QT long.

Mots Clés : QT long, psychotropes, coprescription, Unité pour Malades Difficiles

• Le sentiment de familiarité chez les sujets psychotiques, par Laetitia Delbos (Lille)

Les délires d’identification des personnes sont mal caractérisés et peu explorés. Leur étude

pourrait apporter un éclairage sur les mécanismes impliqués dans les troubles psychotiques.

Dans cette présentation, nous proposons de parler d’une étude portant sur le sentiment de

familiarité dans la schizophrénie. Il s’agit de mesurer une réponse électrophysiologique, la

réponse électrodermale, chez des sujets psychotiques avec des troubles de la reconnaissance

cliniques à la présentation de photos de visages organisés selon différentes conditions :

célèbres, familiers et inconnus et de la comparer à celle des sujets psychotiques sans troubles

de la reconnaissance et des sujets témoins sains. Les résultats permettent de conclure à l’existence de troubles de la

reconnaissance infracliniques chez tous les sujets psychotiques et à la présence d’un continuum allant des sujets sains aux

sujets psychotiques avec des troubles de la reconnaissance, en passant par les sujets psychotiques sans troubles de la

reconnaissance.

Mots-Clés : Délires d’identification des personnes, psychose, réponse électrodermale

• Impact de l’amniocentèse sur la psychopathologie maternelle et sur les représentations maternelles d’attachement,

par Aude Delcuze (Tours)

L’amniocentèse est largement utilisée pour un diagnostic prénatal. Le but de l’étude était

d’évaluer ses effets sur la psychopathologie maternelle, pendant la grossesse et en postpartum,

en termes d’anxiété, de stress, de dépression et des représentations maternelles

d’attachement.

Cette étude prospective observationnelle a comparé un groupe exposé de 232 femmes et un

groupe non exposé de 160 parturientes. Les participantes ont répondu à quatre évaluations

différentes : juste après l’amniocentèse, au second semestre, au 7ème mois et en post-partum.

Lorsqu’elle est indiquée pour des marqueurs sériques élevés ou une anomalie échographique,

l’amniocentèse est associée à une augmentation significative et transitoire des scores

d’anxiété et de dépression. Globalement, les représentations maternelles d’attachement étaient intégrées et équilibrées

dans les deux groupes. Cependant les parturientes du groupe amniocentèse étaient plus orientées sur elles-mêmes que

sur l’enfant.

L’amniocentèse est associée à des réactions affectives d’adaptation qui se normalisent avec l’évolution rassurante de la

grossesse.

Mots clé : amniocentèse, attachement prénatal, dépression prénatale, anxiété prénatale

• Théorie de l’esprit, empathie et trouble de la personnalité borderline,par Anne-Hélène Moncany (Toulouse)

Le trouble de la personnalité borderline (TP BDL) est caractérisé par des relations

interpersonnelles perturbées, attribuées à un défaut de mentalisation. Le but de notre étude

était de mettre expérimentalement en évidence une altération de la théorie de l'esprit (ToM)

et de l’empathie chez ces patients. Nous avons comparé les performances de 15 patients

borderline et de 16 sujets contrôles sur trois tests évaluant la ToM et un test mesurant

l’empathie. Nous retrouvons une altération des performances du groupe de patients borderline

aux deux tests de ToM reposant sur le raisonnement sur l’état mental de l’autre (mental state

reasoning) ; en revanche nous n’avons pas mis en évidence de différence sur le test vidéo

reposant sur la perception de l’état mental de l’autre (mental state decoding) et sur l’échelle

d’empathie. Ces résultats suggèrent une altération de la ToM dans le TP BDL, avec une

dissociation entre ses deux composantes et sans déficit de l’empathie.

Mots-clés : Trouble de la Personnalité Borderline - Théorie de l'esprit - Empathie - Mentalisation

• Evaluation de l’efficacité d’une intervention cognitivo-comportementale ultra-brève, pour

des patients déprimés hospitalisés, menée par des thérapeutes en formation, par Julie Rieu

(Toulouse)

Peu de travaux ont porté sur la prise en charge psychothérapeutique de patients déprimés

hospitalisés. Cette étude a évalué l’efficacité d’une intervention cognitivo-comportementale

ultra-brève dispensée par des thérapeutes en formation, pour des patients déprimés hospitalisés.

Vingt-deux patients souffrant d’un épisode dépressif majeur ont été randomisés pour recevoir,

en plus des soins médicamenteux et institutionnels, les entretiens de soutien habituels (11

patients) ou la thérapie ultra-brève (11 patients).

Le critère principal d’évaluation a été l’évolution de l’intensité dépressive mesurée à l’aide des

échelles de Beck (BDI-II) et Hamilton (HDRS).

Les deux prises en charge ont été efficaces. La réduction des scores à l’HDRS a été significativement plus importante dans

le groupe "thérapie ultra-brève". Cette différence s’est confirmée, à 2 mois, sur les scores obtenus à l’échelle de Beck.

Cette étude suggère l’efficacité d’une intervention ultra-brève pour des patients déprimés hospitalisés et sa faisabilité par

des thérapeutes non aguerris.

Mots-clés : hospitalisation, dépression, psychothérapie cognitivo-comportementale ultra-brève, thérapeutes en formation.

Le premier prix a été attribué à Anne-Hélène Moncany (Toulouse), le deuxième à Julie Rieu (Toulouse) et le troisième à Paul

Brunault (Tours).

3

Post Scriptum

L E S E C H O S D U C P N L F. . . L E S E C H O S D U C P N L F. . .

Dans le cadre de la Conférence Pierre Warot, avec le

Pr Philippe Robert (Nice) comme discutant le Pr

Florence Pasquier (Lille), est intervenue sur la

thématique : "Alzheimer : perspectives d'avenir"

La maladie d’Alzheimer représente 35 millions de

personnes dans le monde et 5 millions de nouveaux

cas par an. Elle est la première cause d’inva-lidité et est

une cause de dépendance et d’entrée en institution. Le

coût mondial estimé de cette maladie est de 315

millions de dollars dont 1/3 est à la charge de la

famille. Ces constats ne peuvent pas laisser indifférents

face à la nécessité de promouvoir et de financer de

nouvelles études sur cette maladie. Actuellement, cette

maladie est toujours

stigmatisée. Parfois,

elle n’est pas perçue

comme une maladie et

n’est pas toujours prise

en charge par manque

d’information des

proches et des

médecins.

Par conséquent, les

proches sont les

principaux soignants et

sont peu soutenus.

Les soignants familiaux

présentent une morbi -

dité psychologique et

physique majeure et une prévalence de dépression

multipliée par 3 à 40. En plus de poser le diagnostic et de

prendre en charge le(a) patient(e), les médecins ont d’une

part, un rôle de dépistage des troubles chez les aidants et

d’autre part, un rôle d’informations sur ce que peut

exprimer et communiquer le(a) patient(e). Une lueur

d’espoir est que les proches aidants sont en mesure

d’identifier les aspects positifs de l’aide donnée, de

trouver un plaisir et un sens à l’accompagnement du

patient et ont conscience d’améliorer sa qualité de vie. Le

soutien psychologique de l’aidant dépend de son histoire

et de ses interactions avec le(a) patient (e)

antérieurement à la maladie. Ainsi, la prise en charge du

patient et de son entourage ne peut pas être standardisée

mais doit être personnalisée.

La maladie d'Alzheimer est également le sujet

qu'avaient choisi d'évoquer A. Soltani (Boulogne

s/Mer) et al. dans la communication : "Diagnostic

précoce de la maladie d’Alzheimer. Marqueurs

biologiques"

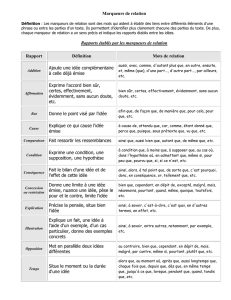

Introduction : L’objectif de ce travail est d’identifier et

de décrire les principaux marqueurs biologiques de la

maladie d’Alzheimer.

Méthodologie : Méta analyse des publications (1993 –

2009). La recherche documentaire a été réalisée par

interrogation des banques de données MEDLINE, NLM

(National Library of Medecine), PubMed et centrée sur

les Revues de la littérature,

Marqueurs biologiques

- Marqueurs des tissus périphériques : peau

- Marqueurs génétiques :gène APP, gènes PS1 et PS2,

gène de l’apolipoprotéine E,

- Marqueurs du liquide céphalo-rachidien : protéine

Tau, ubiquitine, marqueurs liés à la dégénérescence

neurofibrillaire, peptide Aβ1-42 plus mutation sur le

géne PS1.

- Marqueurs sériques : peptide

Aβ.(1-40)amyloïde, protéine

Tau, marqueurs de

l’inflammation, autoanticorps,

apolipoprotéines E, AI, AII,

protéine p97.

Conclusion : Cette méta

analyse met en évidence une

augmentation du dosage des

marqueurs biologiques de la

maladie d’Alzheimer dans le

liquide céphalo-rachidien, les

tissus périphériques et dans le

sérum.

L’intérêt de ces dosages serait

d’augmenter la précision du diagnostic clinique

précoce de la maladie d’Alzheimer pour une meilleure

prise en charge.

Bibliographie

1) Hannequin D,Frebourg T,Martinez M,Agid Y, Clerget-

Darpoux F Les facteurs génétiques dans l’étiologie de la

maladie d’Alzheimer. M.S.médecine scientifique 1996,

12 : 6-7.

2) Thomas P, Hazif-Thomas C, Billon R et al : Un nouvel

instrument de dépistage de la démence chez la

personne âgée, le Gpcog. Rev Ger et Gerontol 2004 ;

102 : 83-8

Mots clés : Maladie d’Alzheimer, démence, diagnostic

précoce, marqueurs biologiques.

Dans le cadre des Petits-déjeuners scientifiques du

congrès du CPNLF, les Prs Nicolas Franck (Lyon) et

Pierre Vidailhet (Strasbourg) ont exposé de leur point

de vue d'experts l’intérêt de la Remédiation cognitive.

Les troubles cognitifs constituent incontestablement

une des caractéristiques les plus invalidantes de la

schizophrénie. Ils sont fortement corrélés aux

perturbations de la vie quotidienne et à l’insertion

socioprofessionnelle des patients. Ces troubles sont

assez stables, peu mobilisables, associés à des

4Post Scriptum

Le Pr Philippe Robert et

le Pr Florence Pasquier

lors de leur intervention

altérations cérébrales structurales et fonctionnelles et

concernent la plupart des patients. Appliquée depuis

longtemps chez les patients cérébro-lésés, la

remédiation cognitive commence à trouver sa place en

psychiatrie. Ces objectifs sont de réduire le handicap

vécu au quotidien, de permettre au patient d’être plus

autonome, d’améliorer le suivi du traitement et la

qualité de vie et enfin de mieux comprendre les

relations entre difficultés cognitives et handicap

psychique. La première étape de la remédiation est

d’identifier le plus précocement possible, les difficultés

et les plaintes du patient pour lui proposer un

programme ciblé et une approche "sur-mesure" en

tenant compte de son profil cognitif propre. Plusieurs

études ont mis en évidence des résultats spécifiques,

appropriés et persistants dans le temps. Il existe donc

une légitimité à utiliser ces techniques efficaces en

complément des médicaments et de la psychothérapie

chez les patients schizophrènes. Les recommandations

suscitent un espoir majeur dans la prise en charge du

patient c’est pourquoi, elles doivent être plus répandus.

La thématique concernant la Prise en charge des

Psychoses en Belgique et en France a été exposée dans

le cadre de la Session scientifique associative franco-

belge, sous la présidence des Drs Michel Floris

(Tournai), Jean-Paul Chabannes (St-Egrève) et Yann

Hodé (Rouffach).

Le Dr Marc-André Domken (Liège) a abordé la Prise en

charge précoce du patient schizophrène : bilan des

programmes de détection précoce.

Afin de détecter précocement les troubles

psychotiques, des populations à ultra haut risque de

psychose (UHR) ont été identifiées et intégrées dans

des programmes de prévention (EPPIC, CAARMS,

Post Scriptum 5

EPOS). Chez ces patients à UHR, présentant des

facteurs de risque génétiques, des troubles

intermittents ou des syndromes psychotiques

atténués, 30% ont développé un trouble psychotique.

Des programmes d’intervention précoce ont été mis

en place dans plusieurs pays, permettant de diminuer

la transition vers la psychose (EPPIC-PACE en Australie,

EDDIE en Angleterre, PRIME aux Etats-Unis), montrant

un intérêt pour le traitement précoce par thérapie

cognitivo-comportementale ou encore par les Oméga 3.

Mc Gorry, Arch Gen Psy,2002 ; Morrison, Bri J Psy,

2004 ; Mc Glashan Am J Psy, 2006 ; Amminger et al,

Arch Gen Psy, 2010

Le Dr Benoit Giliain (Louvain-la-Neuve) a abordé la

place de la famille et de l’environnement social du

patient.

L’environnement social dans lequel vivent les patients

atteints de schizophrénie a une influence considérable

et profonde sur le pronostic.

Leff et son équipe (1972) ont introduit le concept d’

"Expressed Emotion" (émotion exprimée). Ils montrent

que dans une famille présentant un niveau élevé

d’émotions exprimées, la fréquence des rechutes chez

un patient schizophrène augmente ; alors qu’une

famille avec un faible niveau d’émotions exprimées

constitue un support bénéfique pour le patient.

L’objectif pour l’entourage du patient, famille et

équipes de soins, est donc de diminuer le climat

émotionnel afin de favoriser le rétablissement du

patient; en adoptant des attitudes personnelles, un

soutien mutuel ou en assistant à des formations

(psychoéducation, gestion de l’éprouvé émotionnel).

Boblington et Kuipers, 1994 ; Mary P.0.Brien, 2009 ;

Chambon et Marie-Cardine, 1993 ; Leff et al., 1972

L E S E C H O S D U C P N L F. . . L E S E C H O S D U C P N L F. . .

Session scientifique

associative franco-belge :

de g. à d. : les Drs Benoit

Delatte, Benoit Giliain,

Marc-André Domken,

Yann Yodé et Michel Floris

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%