Cédric Eyssette Cours de philosophie (2011-2012)

Adresse de ce document : http://bit.ly/revisions-philosophie-tstg

Cédric Eyssette

Cours de philosophie (2011-2012) - TSTG

http://eyssette.net

INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE

●Thalès qui regarde les étoiles et tombe dans un puits.

●Problématiser : être un taon qui pique un cheval un peu mou (Socrate). Argumenter : mettre les idées sur une

balance (Epictète). Analyser : regarder ses propres lunettes, être un ingénieur conceptuel (Blackburn).

●Il ne faut pas vomir ce qu’on a appris, mais le digérer (Epictète)

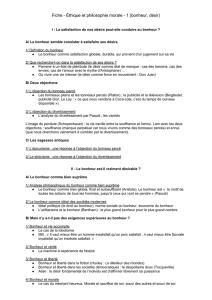

SÉQUENCE 1 : ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE MORALE

CHAPITRE I : LE BONHEUR

Question 1 – Le bonheur est-il possible ?

●Le bonheur comme satisfaction globale, durable, qui provient d’un jugement sur sa vie

I - Le bonheur comme idéal impossible

1/ Le bonheur : idéal, non de la raison, mais de l’imagination (Kant)

●Un modèle de bonheur n’est pas : universel, valable pour tous les individus, objectif, nécessairement adapté

à la réalité, un concept parfaitement défini, logique et cohérent, une garantie d’un bonheur réel. Un modèle

de bonheur est toujours : particulier, relatif à l’individu, subjectif, fondé sur des représentations mentales qui

débordent la réalité, une représentation vague et confuse, une image que l’on se fait du bonheur.

2/ Bonheur et hasard

●L’étymologie. L’image de la roue de la fortune. “Nul ne peut être dit heureux avant sa mort” (Solon). “Le temps

est un enfant qui joue” (Héraclite). Le hasard de la naissance.

3/ Le pessimisme philosophique

●Les plaisirs de l’existence ne sont que temporaires, nous retombons vite dans l’insatisfaction. Le tonneau

percé (Platon). La société de consommation, la publicité et la télévision (texte de Beigbeder sur la publicité,

analyse de la publicité Dior, Le Lay : « ce que nous vendons à Coca-cola, c’est du temps de cerveau

disponible »).

II - Les sagesses antiques

1/ Points communs

●But : le bonheur et la liberté. Moyen : Réfléchir à soi / Vivre en accord avec la nature.

2/ L’épicurisme

●Le bonheur et la liberté comme ataraxie (“être un épicurien” ; le plaisir selon Epicure : plaisirs mobiles et

plaisirs statiques ; le tetrapharmakon contre la crainte des dieux, de la mort, de la souffrance et de l’avenir).

●Réfléchir à soi = réfléchir à ses désirs (la prudence, le calcul des plaisirs, la recherche du plaisir dans la

mesure plutôt que dans l’excès).

●Vivre en accord avec la nature = se focaliser sur ses réels besoins (besoins ≠ envies ; les trois types de

désirs).

●La référence à l’épicurisme dans les mouvements de la simplicité volontaire, de la décroissance.

3/ Le stoïcisme

●Le bonheur et la liberté comme apathie (“Être stoïque” ; l'image du roc, l'image de la citadelle intérieure ; faire,

en toute circonstance, ce qu'un être rationnel ferait ; la vertu comme tension morale).

●Réfléchir à soi = réfléchir à ses représentations (“Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-

mêmes, mais les jugements qu'ils font sur ces choses”).

●Vivre en accord avec la nature = accepter le réel (La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne

dépend pas de nous ; « décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux »).

●La référence au stoïcisme dans les thérapies cognitives.

Question 2 – Le bonheur est-il vraiment désirable ?

1/ Bonheur et vie accomplie

●L’homme qui compte des brins d’herbe. Mill : « Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait ; il

vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. ». La question de la qualité des plaisirs (Bentham

vs. Mill).

2/ Bonheur et vérité

●La machine à expérience de Nozick. Matrix : le choix de Néo vs. le choix de Cypher.

3/ Bonheur et liberté

●Bonheur et liberté dans la fiction (notamment : Huxley, Le Meilleur des mondes).

●Bonheur et liberté dans les sociétés démocratiques : le despotisme doux (Tocqueville).

●Le désir fondamental de l’individu est d’affirmer librement sa puissance (Alain).

4/ Bonheur et morale

●Le choix d’Hercule.

●Le cas du méchant heureux. Morale et sacrifice de soi, souci des autres et souci de soi.

CHAPITRE II : LA LIBERTÉ

Question 3 – Sommes-nous vraiment libres ?

●Liberté d’action et liberté de la volonté

I - Les arguments en faveur du libre arbitre

1/ L’expérience de la liberté

●L’expérience du choix. L’intuition qu’on aurait pu faire autrement.

●Limite de cet argument : ce sentiment n’est-il pas illusoire ? Spinoza : la croyance en la liberté repose sur

l’ignorance des causes qui nous déterminent.

2/ Liberté et responsabilité morale

●Sans libre arbitre, il n’y a pas de responsabilité morale (Thomas d’Aquin). Le cas des procès d’animaux au

Moyen Âge. L’article 122-1 du Code pénal.

●1ère critique : On peut penser la responsabilité morale sans faire référence à une possibilité d’agir autrement

(cf. critique par Frankfurt du principe des possibilités alternatives. Analyse de la notion de responsabilité à

partir des cas d’absence, de diminution ou d’aggravation de la responsabilité. (i) Plus une action repose sur

les désirs, les croyances, les intentions d’un individu, plus nous tenons cet individu pour responsable de cette

action (le cas de l’ignorance, de l’accident, de la contrainte, de la préméditation). (ii) Plus l’individu est capable

d’un contrôle de lui-même, plus nous le tenons pour responsable (le cas de l’enfant, de la maladie mentale,

du crime passionnel). Complexité de la notion de responsabilité (le cas de l’addiction, de l’influence, de la

faiblesse de la volonté).

●2e critique : L’argument ne prouve pas directement l’existence de la liberté. Le libre arbitre n’est-il pas une

invention pour justifier la responsabilité morale ? Le libre arbitre comme “tour de passe-passe théologique”

(Nietzsche).

3/ Liberté et raison

●La liberté semble fondée sur une propriété caractéristique des hommes : la raison (Thomas d’Aquin).

Distinction entre la raison et l’instinct.

●Critique : L’homme est-il vraiment un être à part, un “empire dans un empire” (Spinoza) ?

II - Le déterminisme

1/ Déterminisme et fatalisme

●Le déterminisme repose sur une démarche rationnelle d'explication, et non sur un simple sentiment ou une

mythologie.

●Le déterminisme nous permet de connaître les lois de la nature et d'agir sur le cours des choses, tandis

que le fatalisme nous maintient dans un sentiment d'impuissance face au destin (discussion de l’argument

paresseux ; la critique du fatalisme politique par Bourdieu).

●Le déterminisme repose sur l'idée d'une nécessité conditionnelle (qui s'exprime sous la forme de lois : “si …,

alors …”), tandis que le fatalisme repose sur l'idée d'une nécessité inconditionnelle (“de toute façon, ce qui

doit arriver arrivera")

2/ Les différentes formes de déterminisme

●Le déterminisme physique (ou déterminisme matérialiste). 1er exemple : le lancer d’un projectile. 2e

exemple : le lancer d’un dé. La question du hasard. Le hasard est-il dans la réalité ou bien n’est-il que l’effet

de notre ignorance ? Le démon de Laplace : un être qui aurait connaissance de toutes les lois et tous les

paramètres physiques pourrait-il prédire ce qui va se passer ? Les limites de notre connaissance (théorie de

la complexité ; théorie du chaos : sensibilité aux conditions initiales, effet-papillon, limites de nos instruments

de mesure). Application du déterminisme physique à la question du libre arbitre : le déterminisme neuronal

(l’expérience de Libet ; le neuromarketing) et le déterminisme génétique (la génétique des comportements ;

le cas des animaux : la “fidélité” des campagnols et la parade sexuelle de la drosophile ; les limites de

l’application à l’homme).

●Le déterminisme psychique. Cf. le cours sur l’inconscient.

●Le déterminisme social. Les tables de destinée, l’analyse de Bourdieu (le poids des différences de capital

économique, social et culturel sur la réussite scolaire et sociale ; critique de la notion de mérite : l’école

comme lieu de reproduction et de justification des inégalités).

●Remarque générale : l’état des connaissances ne permet pas de conclure à un déterminisme strict

s’appliquant à l’individu, mais à un déterminisme probabiliste qui s’applique à des populations.

SÉQUENCE 2 : PHILOSOPHIE DE LA CULTURE

CHAPITRE III : LA CULTURE

Question 4 – En quel sens peut-on dire que l’homme est un être culturel ?

●Les différents sens de la notion de culture.

I - La culture comme processus de formation de l’humanité

1/ La transformation du monde extérieur en un milieu proprement humain

●Cf. cours sur le travail et la technique + cours sur l’art

2/ La transformation de l’individu en un être proprement humain

●La culture comme éducation. L’éducation comme instruction et discipline.

●La discipline (i) : la domestication des pulsions. Le cas des pulsions sexuelles (Lévi-Strauss et la prohibition

de l’inceste ; Diogène le cynique et la masturbation). Le cas des pulsions agressives (Norbert Elias :

le “processus de civilisation. Refoulement et sublimation de l’agressivité).

●La discipline (ii) : les techniques du corps (Marcel Mauss).

3/ Les limites de cette représentation de la culture

●L’analyse critique de Lévi-Strauss (critique de l’ethnocentrisme, de l’idée de progrès, de l’esprit de la

colonisation).

●Analyse de cas : les zoos humains et la construction de la distinction sauvage/civilisé à travers trois

dimensions (voir, savoir, pouvoir).

II - Cultures et politique

1/ Le nationalisme culturel

●Le contexte historique.

●Deux arguments : (i) la cohésion sociale reposerait sur l'unité culturelle ; (ii) l'identité individuelle reposerait

sur l'identité culturelle.

●Analyse critique : (i) L'idée d'identité ou d'unité culturelle a-t-elle un sens ? un contenu précis ? (Les

sociétés contemporaines sont des sociétés pluralistes, individualistes et l'idée même d'identité culturelle

ne suppose-t-elle pas un rapport fictif à l'histoire ?). (ii) La cohésion sociale suppose-t-elle nécessairement

l'unité culturelle ? Pour vivre ensemble, faut-il nécessairement avoir la même culture ? L'important n'est-il

pas de respecter les mêmes lois, les mêmes principes fondamentaux ? (iii) L'identité individuelle n'est pas

monolithique, elle est plurielle. (iv) Le nationalisme culturel peut prendre plusieurs formes, qui évoluent entre

deux pôles : une forme clairement légitime, celle de la visée d'une autodétermination d'un peuple par lui-

même, et une forme clairement malsaine, celle d'une xénophobie, d'une volonté de purification ethnique.

2/ L’universalisme républicain

●Argument : faire abstraction de la diversité culturelle permettrait de garantir la liberté, l’égalité et la fraternité.

(i) La liberté, en émancipant l’individu du poids des traditions ; (ii) l’égalité, en considérant tous les citoyens de

la même manière ; (iii) la fraternité, en évitant les tensions communautaires.

●Analyse critique à partir de l’examen de loi de mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles

à l'école. (i) Voile et liberté (le port du voile est-il nécessairement le signe d’une domination masculine ?). (ii)

Voile et égalité (le port du voile est-il nécessairement contraire à la laïcité ?). (iii) Voile et fraternité (le port du

voile est-il nécessairement la manifestation d’une revendication communautaire ?).

●Universalisme républicain et multiculturalisme libéral : faut-il faire abstraction des différences culturelles ou

bien faut-il les reconnaître ?

CHAPITRE IV : LA TECHNIQUE

Question 5 – Quelle valeur faut-il accorder à la technique ?

●Définition de la technique. La technique et la nature. La technique et l’utile.

I - La technique au fondement de l’humanité

1/ La technique est au cœur de l’existence et de l’essence même de l’humanité

●La technique comme condition d’existence des hommes. Le mythe de Prométhée. Les grandes inventions

techniques.

●L’homme se définit essentiellement comme homo faber (Bergson).

●Distinctions entre la production animale et la production humaine. 4 points de vue : (i) les matériaux utilisés

(matériaux sécrétés par le corps de l’animal ou bien trouvés dans la nature vs. matériaux inventés) ; (ii) la

structure du produit (la structure du produit est le résultat de l’instinct vs. la structure du produit est le fruit

d’une réflexion [cf. Marx], qui elle-même repose sur un savoir-faire, un apprentissage) ; (iii) les moyens pour

produire (le corps de l’animal lui-même vs. la main [cf. Aristote], des outils, des machines) ; (iv) la finalité (la

survie, la simple continuation de l’existence dans la durée vs. une extension de l’existence, une ouverture à

d’autres dimensions [notamment ludiques, artistiques, théoriques…]).

●La technique manifeste la capacité d’invention de l’homme, c’est-à-dire à la fois son intelligence et sa liberté.

2/ Le progrès technique : passage du savoir-faire empirique à la technologie

●La technologie : une technique qui repose sur la science, et non plus sur un simple savoir-faire empirique.

L’exemple de 2001, L’odyssée de l’espace : passage de l’usage de l’os comme arme au vaisseau spatial.

●Quand la technique devient technologie, la technique permet de “nous rendre comme maîtres et possesseurs

de la nature” (Descartes). Maîtrise théorique et maîtrise pratique de la nature. Un changement dans la

conception de la nature : le grand Tout dans lequel l’individu s’inscrit vs. le réservoir d’énergie dans lequel on

peut puiser. L’arraisonnement de la nature (Heidegger) : la compréhension rationnelle des lois de la nature

(maîtrise théorique) permet l’exploitation des forces de la nature (maîtrise pratique).

3/ En quel sens peut-on dire que la technique représente un progrès pour l’homme ?

●Une libération des contraintes que nous impose la nature : (i) La machine comme substitut de l’esclave (la

définition par Aristote de l’esclave comme “instrument animé”) : satisfaction plus facile des besoins, réduction

de la pénibilité de certains efforts, libération de temps pour autre chose, amélioration des conditions de vie. (ii)

une extension de notre capacité d’action, un dépassement des limites de notre corps (l’exemple du transport

et de la vision).

●Progrès technique et croissance économique. Technique et gains de productivité. Cycles de la croissance et

cycles de l’innovation technique. La notion de destruction créatrice (Schumpeter).

●Progrès technique et progrès intellectuels. La science et les instruments techniques de mesure et

d’observation. Les technologies de l’information et de la communication (l’imprimerie, internet).

II - Les critiques de la technique

1/ Vivons-nous dans un monde davantage maîtrisé grâce à la technique ?

●Les risques techniques. Virilio : “Inventer un objet technique, c’est inventer une nouvelle possibilité

d’accidents”. Peut-on contrôler ces risques ? La technique peut-elle nous échapper ? Le mythe d’Icare, la

figure de Frankenstein. Le cas du nucléaire (la question de l’instabilité au niveau physique et au niveau

social), le cas des biotechnologies (le clônage et l’eugénisme, les OGM, le principe de précaution), le cas des

nanotechnologies (miniaturisation et contrôle citoyen).

●La question écologique. Pourquoi devrait-on respecter la nature ? Le respect de la nature et la question des

conditions d’existence des individus. La “transformation de l’essence de l’agir humain” et la responsabilité vis-

à-vis des générations futures (Hans Jonas : le principe responsabilité). L’exemple de l’automobile (la critique

d’Ivan Illitch).

●Qui a véritablement une maîtrise de l’objet technique ? La technique participe-t-elle véritablement

d’un “désenchantement du monde”, d’un univers davantage rationalisé ? La technique comme “magie”. Ni

l’utilisateur lambda, ni l’ouvrier n’ont une véritable maîtrise de la technique (la critique de Simondon). La figure

du bidouilleur (Crawford : éloge du carburateur ; l’exemple du hacker informatique). La dépendance vis-à-vis

de l’objet technique (la critique de Rousseau).

2/ La technique représente-t-elle véritablement une libération de l’individu ?

●Le cas de la télévision. Régis Debray à propos de la télévision : “Ce par quoi nous voyons le monde construit

simultanément le monde et le sujet qui le perçoit”. La construction par le “journal” d’une vision du monde. La

construction d’un type d’individu : comparaison entre le rapport à l’écrit et le rapport à l’écran (passivité dans

la réception d’une information/activité de recherche ; immédiateté / patience de la compréhension ; rapidité,

vitesse / lenteur ; zapping / attention constante [Stiegler]). Analyse critique de cette perspective médiologique

selon laquelle une technique particulière peut définir une certaine forme de vie et de pensée.

●La vie au rythme des objets : “Comme l’enfant-loup est devenu loup à force de vivre avec eux, nous devenons

lentement fonctionnels nous aussi. Nous vivons le temps des objets” (Baudrillard). 3 niveaux d’analyse : (i) la

présence massive des objets techniques dans notre espace (“à force de vivre avec eux”) ; (ii) la vie assujettie

au rythme de la production des objets, l’insatisfaction cyclique du désir dans la société de consommation

(“nous vivons le temps des objets”) ; (iii) L’extension de la norme de la performance et de la fonctionnalité

(dans le travail, l’éducation et la culture, la sexualité…).

CHAPITRE V : L’ART

Question 6 – Comment peut-on comprendre la création artistique ?

●Introduction au questionnement sur l’art à partir d’une œuvre de Marcel Duchamp : Fountain

I - La création d’une œuvre d’art se distingue de la production d’un objet technique

1/ Une œuvre d’art ≠ un objet technique

●L’objet technique est destiné à une utilisation, l’œuvre d’art est destinée à une contemplation.

●L’objet technique est destiné à être usé par l’usage qu’on en fait, l’œuvre d’art est destinée à être une trace

qui dure. Hannah Arendt : « l’art est la patrie non-mortelle des êtres mortels » ; Malraux : « l’art est un anti-

destin ». Exemples : les mains négatives et positives dans l’art pariétal préhistorique ; Roman Opalka.

Hegel: “L’art rend durable ce qui à l’état naturel n’est que fugitif et passager”. Baudelaire, À une passante. La

fonction du poète archaïque (Detienne). Le mythe d’Orphée (Blanchot, L’Espace littéraire).

2/ Créer ≠ produire

●Distrinction à première vue entre la production technique et la création artistique : (i) production en série vs.

création unique ; (ii) répétition d’un modèle préalable et application de règles de production vs. originalité,

liberté, recherche ; (iii) savoir-faire, habileté, technique vs. imagination, inspiration ; (iv) apprentissage,

formation, transmission possible vs. génie, don.

●Comment peut-on alors expliquer la création artistique ? 2 théories de la création : l’appel à un au-delà de la

raison (les Muses, l’inspiration divine) ; l’appel à un en-deçà de la raison (Freud). L’exemple du surréalisme

(la place du rêve, l’écriture automatique). L’art et la folie. La représentation commune de l’artiste (Mozart dans

Amadeus).

II - Démystification de l’art

1/ L’œuvre d’art est la trace de son temps

●La création artistique ne se fait pas ex nihilo. Elle émerge dans un contexte particulier.

●Exemples : l’art grec (temples et statuaire) manifeste la valorisation du sens de la mesure que l’on retrouve

dans la culture grecque. Les transformations culturelles du Moyen Âge à la Renaissance se manifestent dans

l’art (dans la cathédrale gothique, l’art se pensait sous le regard de Dieu et comme regard vers Dieu ; avec

la perspective en peinture, l’art se pense du point de vue du regard de l’homme et comme regard vers des

choses humaines). Exemple moderne : le pop art et la société de consommation.

2/ Critique de l’idée de génie

●Critique de l’idée d’un “don naturel” : analyse du travail de l’artiste (Alain). Le travail de répétition en musique,

dans le théâtre. La réécriture, les brouillons, les révisions en littérature (les manuscrits de Flaubert). Le

travail en série (Cézanne : les pommes, la montagne Sainte-Victoire ; Monet : la cathédrale de Rouen, les

Nymphéas) et les esquisses préparatoires en peinture (Picasso : la préparation de Guernica, Le Mystère

Picasso de Clouzot).

●La source principale de l’inspiration de l’artiste : c’est l’art lui-même, la pratique artistique et le travail d’autres

artistes. Les “reprises” dans l’art : la notion d’influence en musique ; les thèmes dans le jazz, dans la musique

baroque ; le sampling dans le rap ; la reprise de Vélasquez par Picasso, et par Bacon ; les adaptations au

cinéma ; les idées d’intertextualité et de palimpseste en littérature (les réécritures de l’Odyssée).

●L’idée de génie entoure l’artiste d’une certaine aura mystérieuse (la critique de Nietzsche). L’exemple de

Thomas Pynchon.

Question 7 – Qu’est-ce que l’art peut nous apporter ?

I - L’art enrichit notre existence

1/ L’attitude esthétique

●Bergson. Attitude ordinaire vs. attitude esthétique. La perception ordinaire consiste à lire des étiquettes et non

à voir les choses elles-mêmes (étiquettes générales et abstraits). La perception ordinaire est “auxiliaire de

l’action”. La perception ordinaire est une perception “pâle et décolorée” ; l’artiste est un “révélateur” : il nous

fait saisir des nuances que nous ne saisissons pas d’ordinaire.

●3 niveaux d’analyse de cette idée : la perception, l’émotion, la cognition.

2/ Art et perception

●L’exemple de la peinture. Klee: “l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible”. On peut appliquer cette idée

à l’art figuratif, dans la mesure où il peut (i) rendre visible le talent de l’artiste (Zeuxis ; Diderot sur Chardin) ;

(ii) rendre visible l’intériorité et non pas simplement reproduire l’apparence (Hegel sur Raphaël) ; (iii) rendre

visible une transcendance (l’icône) ; (iv) rendre visible tout un univers particulier (Heidegger sur Van Gogh ;

cf. plus haut sur le rapport entre une œuvre et l’époque).

●Sens principal : non pas rendre visible quelque chose en particulier, mais ramener à un regard purement

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%