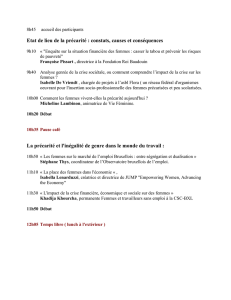

Maryse Bresson, Sociologie de la précarité

Cet ouvrage de synthèse – propre de la collection

128 d’Armand Colin – offre, dans un langage clair

et accessible, les principaux apports théoriques et

méthodologiques de la sociologie de la précarité.

L’auteure, Maryse Bresson, dont les travaux antérieurs

portent sur les SDF, les centres sociaux et, plus

globalement, l’intervention sociale, nous permet de

mieux cerner un concept relativement flou, utilisé

et banalisé par les médias et les politiques publiques.

La précarité est ainsi devenue, dans les dernières

décennies, une « nouvelle question sociale » qui

revient à désigner tantôt des populations parti-

culières, tantôt un « risque » de pauvreté lié à une

instabilité socio-économique. Mais qu’est-ce qu’un

précaire ? Et par rapport à quoi caractérise-t-on une

situation de précarité ? C’est bien dans un refus des

simplifications et avec l’objectif de montrer la variété

et la complexité des situations que cet essai présente

«la manière dont la sociologie définit la précarité,

étudie les populations concernées et analyse les

processus qui expliquent les situations » (p. 6). Cet

essai présente ainsi un double intérêt : d’une part,

il donne l’étendue des connaissances et des débats

sur le thème de la précarité en sociologie et, d’autre

part, il promeut une approche par les processus de

précarisation.

Le livre est articulé autour de trois chapitres. Le

premier s’intéresse à la manière dont on « catégorise »

les précaires à travers les différentes écoles et

courants de la sociologie qui s’affrontent mais

peuvent, à l’occasion, se compléter. Le deuxième

vise à apporter des éléments de connaissance sur

ces populations : la vie quotidienne (conditions

d’emploi, travail) ; les trajectoires associées à l’idée

de risque (notamment d’exclusion) ; l’importance et

la diversité des liens sociaux. Le troisième chapitre,

enfin, se présente davantage comme la thèse de

l’auteure, à savoir valoriser une approche de la

précarité en terme de processus.

Au préalable, M. Bresson identifie cinq paradigmes,

autant de manière théoriques et méthodologiques

d’envisager la précarité :

•la sociologie de la pauvreté : le raisonnement

est basé sur le manque, et les pauvres sont le plus

souvent caractérisés par une insuffisance ou une

absence de revenus (mais pas seulement) ;

•la sociologie du sous-développement : elle

repose, selon les débats, sur l’hypothèse d’un retard

(culturel, politique, économique), induisant ainsi

Recherches et Prévisions n° 91 - mars 2008

147 Comptes rendus de lectures

l’idée d’un rattrapage possible. Ce paradigme est

plus particulièrement relatif à l’opposition Nord-

Sud mais il peut également renvoyer à des divisions

à l’intérieur des pays riches (ce que l’on désigne

comme « Quart-Monde ») ;

•la sociologie de la marginalité et de la déviance,

qui utilise un paradigme interactionniste (influencé

par l’ouvrage SSttiiggmmaatteessd’Erving Goffman) où les

individus sont perçus comme des marginaux :

l’apport de ce paradigme est de souligner l’impor-

tance de la désignation et du regard d’autrui ;

•la sociologie de l’assistance et des assistés : les

populations sont définies par les secours qu’elles

reçoivent, ce qui peut avoir pour conséquence de

les stigmatiser ;

•enfin, la sociologie de la précarité – à laquelle se

rattache manifestement l’auteure – et qui vise à

analyser des processus de précarisation en s’appuyant

sur les mutations de la société. Deux courants la

composent. Le premier repose sur le postulat que

«l’instabilité est inhérente à la dynamique sociale

et politique de la modernité » (p. 41) et le deuxième

insiste sur la vulnérabilité de masse.

Si ces paradigmes servent principalement à iden-

tifier les différents courants de pensée, le souci de

M. Bresson est véritablement de critiquer les catégo-

risations, forcément « enfermantes » et, dans tous

les cas, limitatives. Catégoriser est d’autant plus

délicat qu’il existe, par exemple, des conventions

différentes entre Eurostat, l’INSEE et le Programme

des Nations unies pour le développement (PNUD)

pour définir le seuil de pauvreté selon que l’on parle

de médiane ou de moyenne. Or, « faire changer la

définition du seuil de revenu ou l’échelle pour

calculer le nombre d’unités de consommation du

ménage c’est faire varier le nombre de pauvres »

(p. 24). Deux acceptions principales du terme de

« précarité » sont cependant soulignées : soit on

désigne des populations plutôt pauvres (peu de

revenus, peu d’éducation, sans emploi), pouvant

même être des exclus si des problèmes de loge-

ment viennent, en outre, se greffer ; soit on parle

de populations qui risquent de voir leur situation

se dégrader. Globalement, l’incertitude quant à

l’avenir (pas seulement professionnel) est un élément

déterminant induit par la notion même de précarité.

En raison des difficultés et des pièges des catégori-

sations soulignées par l’auteure autour de la notion

de « population précaire », on peut d’autant plus

Maryse Bresson

SSoocciioollooggiieeddeellaapprrééccaarriittéé

2007, Paris, Armand Colin, collection Sociologie 128, 126 pages.

s’interroger sur la manière dont la précarité est

pensée en dehors du contexte français : qui et

comment (en fonction de quelles normes sociales,

économiques et culturelles ?) sont désignés les

pauvres et les « précaires » ? Ce questionnement

aurait sans doute mérité davantage que quelques

pages. Certes, la grande difficulté est de comparer

ce qui peut l’être. Statistiquement, compte tenu de

la multiplicité des approches nationales de la

pauvreté, l’entreprise paraît quasi impossible. Tout

au plus fait-on remarquer ici que l’utilisation en

France du terme de « précarité » – dans le contexte

du marché du travail – est connotée négativement,

tandis que dans les pays anglo-saxons on parle de

flexibilité, perçue, en revanche, positivement. Il

semblerait qu’il existe, de fait, une spécificité

française dans la manière de penser la précarité

car, au-delà du lien avec l’emploi, la question des

liens sociaux est également interrogée.

Les travaux sociologiques français ont ainsi montré

que la précarité ne peut être limitée à l’emploi et

tout un ensemble de critères sont à prendre en

compte. Être en emploi, ou le seul statut de celui-

ci, ne conditionne pas une situation dite précaire :

l’intérêt du travail ou sa faible reconnaissance sont

également des éléments déterminants. En outre, un

précaire peut avoir un revenu stable (issu du travail)

mais l’individu fait alors face à des problèmes de

surendettement, des coupures d’eau et d’électricité

et de logement. En outre, nombreux sont les

travaux ayant montré que les précaires ne sont pas

coupés de tout lien familial et/ou affectif mais que

leur réseau relationnel ne leur permet pas de sortir

de leurs difficultés. Plusieurs recherches s’accor-

dent sur un lien social en crise (au sens de « ce qui

fait tenir les hommes ensemble » dans la société)

par le délitement des cadres intégrateurs, notam-

ment le travail. Toutefois, l’emploi et le travail sont

désormais un intégrateur parmi d’autres.

Les approches sociologiques par les trajectoires ont

permis d’identifier quelques populations dites « à

risques » de se retrouver en situation de précarité

économique : les femmes au regard des discrimi-

nations qui perdurent sur le marché du travail ; les

jeunes « massivement victimes des tensions sur le

marché du travail » (p. 60). Quelques pages sur les

populations issues de l’immigration auraient sans

doute été également bienvenues. On note d’ailleurs

une forme d’ambiguïté dans les pages consacrées

aux quartiers dits « sensibles » où l’on trouverait

assurément des populations « à risque » comme les

jeunes mères de famille monoparentale. Même si

M. Bresson prend bien soin de souligner la diversité

des situations et des populations qui y résident, on

peut toutefois lui reprocher quelques pages sur les

rapports entre les jeunes et la police dans les

quartiers dits « sensibles » qui ne paraissent pas en

lien direct (sauf à creuser les amalgames) avec le

sujet.

Plus globalement, le mérite du propos est de

souligner que la précarité est désormais à penser en

terme d’espace et de rompre avec le schéma expli-

catif ancien qui cherchait à comprendre la part de

la responsabilité individuelle et des déterminismes

sociaux. Le questionnement sur la précarité à partir

de la division du travail tend à être remplacé par la

question urbaine, les inégalités territoriales et les

ségrégations spatiales. L’entrée par les processus

permet ainsi de penser de manière dynamique

l’articulation entre marché du travail, protection

sociale, urbanisation, problème du logement, etc.

C’est moins une situation en tant que telle (le

chômage par exemple) qu’une succession de situa-

tions qui conduit à désigner une situation (ou un

individu) comme précaire.

L’approche est en outre incomplète si elle ne prend

pas en compte la dimension subjective de la

précarisation, notamment la souffrance mentale.

Le schéma explicatif des processus pluriels permet

de ne pas favoriser une cause unique et de mieux

rendre compte de la complexité des situations :

«l’approche par les processus est féconde parce

qu’elle repose, implicitement, sur l’abandon de

l’idée que la société est organisée par un mécanisme

central, qui serait le pivot de l’ordre social. Elle

laisse toutefois en suspens la question de la

manière dont sont articulés les différents niveaux

des processus et de leur hiérarchie et réintroduit

un doute sur l’identification des "causes" et des

"conséquences"» (p. 105). Cette approche revient

à poser la nécessité de combiner une approche

quantitative, d’une part, afin de repérer des situa-

tions de précarité, de mieux connaître les profils

des « populations à risques » et d’identifier des

facteurs, et une approche qualitative, d’autre part,

pour les vécus subjectifs et l’analyse des parcours.

Sandrine Dauphin

CNAF – Rédactrice en chef de

RReecchheerrcchheesseettPPrréévviissiioonnss.

Recherches et Prévisions n° 91 - mars 2008

148 Comptes rendus de lectures

1

/

2

100%