La Douleur chez la Personne Âgée - CLIC Métropole Nord

La Douleur chez la

La Douleur chez la

Personne

Personne Â

Âgée

gée

1/3

Le 22 novembre 2007 le Docteur Philippe

GRANATO, Géronto-psychiatre et consultant au

C.L.U.D. du Centre Hospitalier de Valenciennes,

Docteur en Neurosciences, intervenait, dans le

cadre des conférences-débats du C.L.I.C. Mé-

tropole Nord Ouest, à Lambersart

.

ЖЖЖЖ

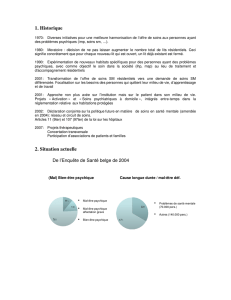

Vieillesse & Douleur

Pourquoi parle-t-on de la douleur du sujet

âgé ? Après 50 ans, il est habituel de se lever le

matin, en « ayant mal quelque part ». Les dou-

leurs chroniques touchent 70 % des personnes

âgées, et 80 % des personnes âgées en fin de vie.

Pour certains patients, le désir d’un passage à

l’acte devient prégnant : suicide, euthanasie.

Depuis quelques années, l’intérêt pour les person-

nes âgées va croissant. La douleur faisant partie

du quotidien d’une majorité d’entres elles, elle

est devenue un sujet incontournable. Ce n’est

que récemment que les pouvoirs publics ont pris

en compte la douleur du sujet âgé communicant

ou non communicant, et des personnes handica-

pées. Aussi des textes de loi ont été formulés

pour inciter à prendre en compte et traiter la

douleur. Auparavant, le corps médical n’était

guère formé à la prise en charge de cette souf-

france. Le premier texte législatif date du 19 jan-

vier 1994 (création d’unités de soins spécifiques).

Le second du 4 mars 2002 (droit des malades et

qualité du service de santé). La loi a été revue en

avril 2005, au risque de tomber cette fois dans

l’excès inverse. Désormais, il serait possible de se

plaindre et de demander réparation en raison

« d’une légère douleur ressentie après le panse-

ment… ». Il importe de border ce type de dérive,

au péril de dénaturer la loi.

La douleur d’aujourd’hui et celle

d’hier ou qu’est-ce que la douleur ?

Les progrès de la Médecine sont modestes dans ce

domaine. Bien que « l’homme soit le seul animal

à souffrir de se savoir souffrant et que la vie a un

terme ». Il est le seul à pouvoir exprimer verbale-

ment sa douleur et son angoisse de la mort. Le

mot « douleur » vient du latin « dolore » : deuil

et doléance, désignant au départ une douleur

psychique. Actuellement on entend par

« douleur » une « expérience sensorielle et émo-

tionnelle désagréable, associée à un dommage

tissulaire réel ou potentiel, ou décrit dans les

termes d’un tel dommage ». Par conséquent, la

douleur psychique est désormais pleinement re-

connue. Le mot « souffrir » est composé de

« sub » : sur, et de « ferre » : porter. Il signifie

« endurance » et « patience ». Dans cette accep-

tion, la souffrance relève uniquement du domaine

psychologique. Elle s’enrichit d’une notion de du-

rée : 1) « J’ai mal » signifie que la douleur est

vécue comme une effraction soudaine, 2) « Je

suis mal » ou « Je souffre », signifient une dou-

leur qui dure dans le temps. Selon M. GROS et G.

LANTERI L. « La souffrance commence précisé-

ment lorsque la douleur est vécue comme intolé-

rable ». Toute douleur qui ne « meurt » pas rapi-

dement deviendrait une souffrance.

La douleur aiguë « signal d’alarme », un mal

nécessaire !

La douleur devient nuisible lorsqu’elle : 1) n’a

plus son rôle de signal d’alarme, 2) est devenue

souffrance. L’intérêt de la douleur est d’infor-

mer, d’avertir et de protéger. Ne ressentir au-

cune douleur peut être destructeur pour l’orga-

nisme. Prenons l’exemple de cette canadienne

née avec une indifférence totale à la souffrance.

Elle est décédée à l’âge de 23 ans. Son corps n’a

pas supporté les conséquences de cette particula-

rité. Elle ne ressentait aucune douleur, et petit à

petit, ignorant les souffrances de ses articula-

tions, elle a développé une dégénérescence de

l’ensemble de ses articulations. 1/3

Philippe GRANATO et Olivier MILOWSKI

En effet, rester dans une même position, après un

certain temps, provoque un signal de douleur qui

nous indique qu’il est temps de déplacer un ge-

nou, un pied ou une jambe. Dans ce cas, la dou-

leur a fait son travail. En bougeant on évite la

douleur, mais surtout les lésions des contraintes

articulaires, musculaires, tendineuses, etc. Cette

douleur aiguë, voire physiologique, protège la to-

talité de l’organisme.

La douleur chronique, douleur sans utilité…

Dans le cas de la douleur chronique, on constate

que le patient a exagérément mal par rapport aux

symptômes. Cette douleur devient préjudiciable

pour l’intégrité physique et psychique de l’indivi-

du. La douleur chronique n’a plus de valeur de

« signal d’alarme ». Elle s’associe le plus souvent

à une profonde dépression qui est à l’origine

d’une surconsommation d’antalgiques et de psy-

chotropes, ne serait-ce que pour trouver le som-

meil...

De la difficulté d’évaluer la douleur…

La douleur relève de l’expérience émotionnelle.

Nous sommes dans le domaine du subjectif. On ne

voit pas la douleur. Il est impossible de mesurer

son intensité. Il n’existe aucun examen paramédi-

cal témoignant d’une douleur. Il n’est pas diffi-

cile de simuler une plainte douloureuse. D’autre

part, dans le cerveau il n’y pas d’endroit précis

où la perception de la douleur serait localisée.

Dire la douleur

Il n’y a pas de mots spécifiques qui expriment les

différents types de douleur et leur intensité. Il

est nécessaire d’utiliser des comparaisons :

« C’est comme un coup de poignard. », etc. La

parole est un canal essentiel pour exprimer sa

douleur. On a longtemps considéré à tort que

ceux qui n’avaient pas accès à la parole ne pou-

vaient pas souffrir : bébé, jeunes enfants, handi-

capés, etc. Comment faire avec un sujet âgé non

communicant, ou ne s’exprimant presque pas ?

Plus on est âgé et plus on éprouve des difficultés

à trouver ses mots. Seule possibilité alors pour

évaluer la douleur et son intensité : observer le

patient qui va adopter des attitudes antalgiques.

L’importance des autres composantes de la

douleur

L’expression et la reconnaissance de la douleur

imposent de prendre en considération un ensem-

ble de composantes : sociologique, éducative,

religieuse, personnelle. Une identification juste

de la douleur impose de connaître ces composan-

tes. D’où la plus grande aptitude des infirmières

expérimentées, par rapport aux débutantes. Par-

mi ces composantes la participation confusion-

nelle n’est pas à exclure : une personne qui a de

plus en plus mal, prendra de plus en plus de mé-

dicaments, négligeant les doses prescrites, sur-

tout si elle peine à trouver le sommeil. Elle agira

au risque de perdre la vie. Il y a ainsi des tentati-

ves de suicides, interprétées comme telles, qui

n’en sont pas « Je voulais juste dormir… ».

Des tentatives de mesure de la douleur

Il a été mis au point des échelles de mesure semi-

quantitatives pour tenter d’évaluer l’intensité de

la douleur. Par exemple : L’E.V.A. : l’Echelle Vi-

suelle Analogique. C’est le patient qui s’auto-

évalue avec des « notes » allant de 0 à 10. La me-

sure « O » est acquise à l’ensemble des sujets. La

mesure « 10 » suppose que ces sujets aient déjà

atteint ce seuil. Mais dans l’éventualité où ils au-

raient atteint ce chiffre, comment pourraient-ils

savoir qu’ils ne peuvent pas souffrir davantage

encore ? Néanmoins, cette échelle trouve un inté-

rêt dans des mesures comparatives pour juger de

l’efficacité d’un traitement ou d’un médicament.

ECPA & DOLOPLUS sont des échelles d’évaluation

semi-quantitatives de la douleur chez le sujet non

communicant ou peu communicant. C’est le per-

sonnel médical qui identifie et évalue la douleur.

On regarde les attitudes du patient, son visage,

ses expressions, sa façon de se positionner dans le

lit (attitude antalgique ?), on écoute ses plaintes

(cris, geignements, etc.). Un ensemble de person-

nes, de soignants, remplissent les questionnaires

d’évaluation. Les scores sont comparés dans le

temps. L’augmentation du nombre des évalua-

teurs permet de tendre vers davantage de subjec-

tivité.

L’origine des échelles

Le Psychiatre d’enfant GAUVAIN-PIQUARD, qui

travaillait sur la douleur des enfants atteint d’hé-

mopathie et cancers, a ressenti très tôt le besoin

de mettre au point une échelle de mesure de l’in-

tensité douloureuse. Rappelons qu’en latin

« enfant » signifie « qui ne parle pas ». Les deux

échelles ECPA et DOLOPLUS sont des adaptations

de cette première échelle. Ce médecin s’inspire

des travaux de Sigmund Freud qui en son temps

avait déjà tenté de conceptualiser la douleur à

défaut de la mesurer. Il proposait différents ni-

veaux d’impact de la douleur sur l’appareil psy-

chique. Premier niveau, une personne qui va bien

et qui n’a pas de préoccupations somatiques ou

psychiques s’intéresse au monde qui l’entoure et

à elle-même. Le second niveau : dès qu’une pe-

tite douleur commence à se manifester, l’intérêt

pour le monde extérieur diminue tandis que l’in-

dividu se recentre sur lui-même. Troisième ni-

veau : une douleur importante conduit l’individu

à se désintéresser de l’extérieur, des autres et de

son propre corps. Il se recroqueville sur sa dou-

leur et sur lui-même. Quatrième niveau : il existe

une « pétrification » du corps et de l’esprit :

c’est « l’Atonie Psychique ». Il est immobile,

concentré sur la douleur. Le monde extérieur et

son corps ne l’intéressent plus du tout.

2/3

Cinquième niveau, la « douleur indicible ». Douleur

physique ou douleur psychique. Elle se voit auprès des

personnes victimes de viols, de torture, d’actes de

barbarie, d’expérience de mort imminente, de catas-

trophes naturelles, etc. Il leur est impossible de verba-

liser la situation au péril de déstructurer leur appareil

psychique. Une longue période de temps est nécessaire

pour commencer à oser dire ou à écrire leur douleur.

Les rescapés des camps de concentration ont souvent

mis de longues années avant de verbaliser ou d’écrire

leurs souffrances.

Le traitement des différents types de

douleur…

La douleur n’est pas une fatalité. Il est possible de la

calmer. Concernant les personnes âgées, les médica-

ments prescrits actuellement sont des extrapolations

de ceux donnés aux patients adultes. Il y n’y a pas à ce

jour de médicaments spécifiques aux douleurs propres

du grand âge. On ne sait pas déterminer aujourd’hui si

la sensibilité algique des sujets âgés est plus impor-

tante que celle de l’adulte.

Il est faux de penser que le traitement médicamenteux

est le seul à être efficace. Une douleur physique qui

dure dans le temps est souvent associée à une douleur

psychique. Il en résulte dans ce cas une dépression. La

non prise en compte de cette dimension psychiatrique

est à l’origine de douleurs résistantes et incompréhen-

sibles. De plus chez les personnes âgées, il est très

rare que la douleur soit essentiellement somatique. La

plainte douloureuse est alors un mode d’expression

d’une souffrance psychique de type dépressif : soli-

tude, refus de la dépendance, refus de la vieillesse,

conflits avec la famille, les voisins... L’affaiblissement

de l’appareil psychique court-circuite l’élaboration

idéique. La douleur psychique s’exprime de moins en

moins avec des mots , pour s’exprimer au travers de

douleurs corporelles, variables d’une semaine à l’autre

et résistantes à tous les soins.

Une prise en charge psychiatrique serait un complé-

ment utile dans ce type de situation. Combien de dou-

leurs mal étiquetées (fibromyalgie, etc.) sont-elles des

cicatrices impossibles à refermer, d’événements ca-

chés sur lesquels on ose pas mettre des mots. Dans le

cas d’un bras cassé, il s’agit d’une douleur somatique

sans aucune souffrance psychique. Mais, à partir d’un

certain âge, une douleur persistante à l’estomac sera

associée par exemple à un possible cancer en dévelop-

pement. Dans ce cas la souffrance psychique se sura-

joute à la douleur somatique.

Parmi les douleurs psychiques « l’angoisse » de type

névrotique est prédominante. L’angoisse est une peur

sans objet. On sait que psychiquement quelque chose

ne va pas, sans que l’on sache quoi précisément. On

peut comparer cela à la fièvre qui est révélatrice d’un

dysfonctionnement somatique, sans que l’on en

connaisse la cause. Les hallucinations et les délires

sont des manifestations d’une souffrance de l’appareil

psychique mais à des degrés supérieurs. Ne pas expri-

mer verbalement ces symptômes serait préjudiciable

aux personnes âgées. Désormais, il existe des médica-

ments efficaces. En outre, le vieillissement de l’appa-

reil psychique favorise l’apparition habituelle de ce

type de symptômes. On constate une exacerbation des

traits de caractère, un vécu agressif et persécutif du

monde, etc. A ce titre, habituellement le lobe frontal

impose des censures permanentes dans le savoir-être,

le savoir vivre et le savoir faire. En prenant de l’âge,

le lobe frontal inhibe de moins en moins, et certaines

personnes peuvent montrer des réactions, des attitu-

des et des propos désagréables pour elles et pour leur

entourage. Il s’ensuit un rejet social avec pour corol-

laire la solitude. Ces patients n’ont plus personne à qui

exprimer leur douleur physique et psychique.

Conclusions

Une bonne prise en charge de la douleur impose du

temps médical pour écouter les patients. Malheureuse-

ment, il y a de moins en moins de médecins et de plus

en plus de personnes âgées.

Les douleurs « incompréhensibles » ou douleurs résis-

tantes devraient faire l’objet d’une consultation psy-

chiatrique car une douleur psychique est souvent la

cause, voire la conséquence, d’une douleur somatique.

L’intrication (la non-séparabilité) des deux est habi-

tuelle.

Actuellement la prise en compte des douleurs somati-

ques et psychiatriques est modeste. La douleur psychi-

que du sujet âgé n’est pas suffisamment prise en

charge en France. Il en résulte une détresse et un dé-

sespoir des sujets âgés qui paient un lourd tribut à la

dépression et aux suicides « silencieux ».

Peut-être serait-il utile que les pouvoirs publiques ac-

cordent une place plus importante à la psychiatrie du

sujet âgé afin de compléter l’offre de soins.

Philippe GRANATO

& Nathalie MATHIS — www.alixcom.net

La Douleur chez la

La Douleur chez la

Personne

Personne Â

Âgée (suite)

gée (suite)

Renseignements et informations : Monsieur Olivier MILOWSKI- Directeur - CLIC Métropole Nord Ouest—100 rue

du Général Leclerc—59350 SAINT ANDRE — Tel : 03.20.51.60.83 — Email : clicmetropolenordouest@orange.fr

3/3

1

/

3

100%