Les adénomes de l`hypophyse

Les adénomes de l'hypophyse

Extrait du Campus de Neurochirurgie

http://campus.neurochirurgie.fr/spip.php?article369

Les adénomes de l'hypophyse

- Etudiant en neurochirurgie - Documents - Livre Neurochirurgie -

Date de mise en ligne : vendredi 5 décembre 2008

Campus de Neurochirurgie

Copyright © Campus de Neurochirurgie Page 1/10

Les adénomes de l'hypophyse

I - INTRODUCTION

Depuis l'individualisation en 1886 par PIERRE MARIE de l'acromégalie et de son origine tumorale

anté-hypophysaire, bien des choses ont changé dans le domaine des adénomes hypophysaires. En premier lieu, la

réintroduction par Gérard GUIOT de la voie trans-sphénoïdale (1958). Il n'est qu'à remplacer les radiographies de

contrôle par le contrôle radioscopique sous amplification de brillance et d'y rajouter la finesse apportée par

l'utilisation du microscope introduite par Jules HARDY pour aboutir à la technique actuelle.

Les progrès de l'endocrinologie, ont aussi modifié l'attitude thérapeutique vis à vis des adénomes de l'hypophyse. De

la distinction initiale entre adénome chromophobe et adénome chromophile, on en est venu maintenant à une

classification endocrinienne de plus en plus précise (dosages radio-immunologiques, immunocytochimie, pour

aboutir au terme d'adénome sécrétant, non sécrétant ou sécrétant des hormones incomplètes.

Enfin, le troisième apport fondamental est le développement de l'imagerie moderne : scanner et surtout l'I.R.M.,

rendant accessible aux thérapeutes une imagerie fiable et anodine, permettant par la-même d'aborder des

indications thérapeutiques qui ne tiennent compte que de la maladie elle-même et non plus de la lourdeur et du

danger des examens nécessaires au diagnostic.

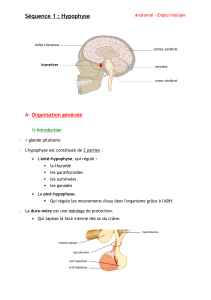

II- RAPPEL ANATOMIQUE

L'anté-hypophyse naît d'une invagination de l'épiblaste constituant le toit de la région du stomodeum. Celui-ci va

venir au contact d'une évagination du diencéphale et former l'ensemble de l'hypophyse. Au terme de ce

développement, l'hypophyse logée dans la selle turcique, reste intimement liée au diencéphale par des connexions

axonales pour la post-hypophyse, et vasculaires pour l'anté-hypophyse. Elle est dans une situation tout à fait

particulière, en effet, partiellement extra-durale puisque logée dans un dédoublement de la dure-mère et recouverte

par un des feuillets de celle-ci, le diaphragme sellaire ou tente de l'hypophyse, elle est surtout totalement

extra-arachnoïdienne, l'arachnoïde tapisse la face profonde de la dure-mère et suit donc la face supérieure du

diaphragme hypophysaire. Il peut, néanmoins, exister une invagination plus ou moins prononcée au niveau de la

pénétration de la tige pituitaire.

Macroscopiquement, l'anté-hypophyse a un aspect rose saumon, il s'agit d'un tissu relativement ferme, alors que la

post-hypophyse a une consistance plus molle et a une couleur franchement plus blanche. La vascularisation de

l'anté-hypophyse est classiquement assurée par les artères hypophysaires supérieures nées de la carotide interne,

par l'intermédiaire du système porte hypophysaire, alors que l'apport post-hypophysaire est assuré par les artères

hypophysaires inférieures nées elles aussi des carotides internes. Mais, cette séparation n'est pas complète. Il existe

des anastomoses, dont le développement dès le stade de micro-adénome pourrait expliquer au moins en partie

l'échappement complet des cellules adénomateuses au contrôle hypothalamique (RACADOT, 1986).

La classification des cellules hypophysaires est maintenant devenue immunocytochimique, qu'elle soit somatotrope,

à prolactine, opiocorticotrophe, thyréotrope, gonadotrope. Le contrôle de la sécrétion se fait par l'hypothalamus et

par l'intermédiaire d'hormones stimulantes ou freinatrices véhiculées par le système porte hypophysaire.

Copyright © Campus de Neurochirurgie Page 2/10

Les adénomes de l'hypophyse

III- DIAGNOSTIC CLINIQUE

A. Le syndrome tumoral : Il est d'autant plus fréquent que la symptomatologie endocrinienne est plus masquée ;

Révélateur dans les adénomes non sécrétants, il se voit aussi dans des adénomes à expression plus difficile à

déterminer, comme les adénomes à prolactine chez l'homme. Parfois, il peut être révélateur de certaines

acromégalies, en raison du caractère très lent et insidieux des manifestations dysmorphiques. Enfin, il est bien sûr

exceptionnel dans les adénomes de la maladie de Cushing.

1. Les céphalées :Il est bien difficile de ne pas les inclure dans le syndrome tumoral mais leur caractère non

spécifique n'est bien sûr pas une aide au diagnostic.

2. Les signes visuels : L'hémianopsie bitemporale : celle-ci est la plupart du temps d'apparition progressive et

méconnue du patient au début. La plainte est essentiellement un trouble de la vue difficile à analyser et, si elle n'est

pas recherchée, d'abord sous la forme d'une hémiachromatopsie, elle peut souvent passer inaperçue avant qu'elle

ne soit complète. La diversité des expansions supra-sellaires d'un adénome peut rendre compte d'autres types de

troubles visuels, d'une baisse simple de l'acuité visuelle, symétrique ou asymétrique, voire monoculaire, d'une

hémianopsie latérale homonyme. De la même façon, une expansion latérale, une invasion vers un sinus caverneux,

ou les deux, peuvent rester longtemps asymptomatiques ou responsables d'atteintes oculomotrices et, dans certains

cas d'expansion encore plus large vers la fosse temporale, de crises d'épilepsie. Ces dernières peuvent aussi être

rencontrées en cas d'expansion frontale antérieure survenant exceptionnellement indépendamment de troubles

visuels.

3.. L'hypertension intra-crânienneEnfin, à l'extrême, et maintenant heureusement exceptionnel, des extensions très

volumineuses vers le haut peuvent aller jusqu'à obstruer les trous de Monro avec hypertension intra-crânienne et

hydrocéphalie.

B. Le syndrome d'apoplexie aiguë Traduisant une nécrose ou une hémorragie intra-tumorale soudaine, son

installation est brutale, avec des céphalées et une constitution soit immédiate, soit plus ou moins rapide, de

manifestations visuelles sévères (baisse d'acuité visuelle ou atteinte du champ visuel) ou d'un syndrome sinus

caverneux avec atteintes oculo-motrices variées, en général unilatérale, avec parfois même une atteinte trigéminale.

Une fois installé, le tableau clinique évolue en général en plateau, puis est lentement régressif. Bien souvent

l'importance de l'atteinte visuelle ou oculo-motrice justifie un acte chirurgical en urgence, ceci d'autant qu'il a été fait

état d'un meilleur pronostic endocrinien après une intervention rapide (ARAFAH, 1990.).

C. Les syndromes endocriniens :1- L'insuffisance hypophysaire le plus souvent associée à un syndrome tumoral ou

au décours d'une apoplexie aiguë. Il s'agit toujours d'une insuffisance anté-hypophysaire complète ou incomplète.

L'adénome hypophysaire n'est jamais responsable d'un diabète insipide.

2- Les syndromes d'hypersécrétion (LUBETZKI, 1991).- Les adénomes à prolactine Ce sont les plus fréquents (30 à

40 %) (FOSSATI, 1991). Ils réalisent chez la femme le syndrome aménorrhée-galactorrhée, mais pour les

hyperprolactinémies modérées, il peut ne s'agir que d'une spanioménorrhée, une irrégularité menstruelle ou d'une

dysovulation. Enfin, la galactorrhée peut être simplement provoquée. Chez l'homme, les signes sont plus tardifs avec

une baisse de la libido, une impuissance, une gynécomastie, et exceptionnellement une galactorrhée. Le dosage de

la prolactine suffit en général au diagnostic. Lorsqu'elle est supérieure à 2OO ng/ml, elle affirme l'adénome ;

lorsqu'elle est comprise entre 2O et 2OO ng/ml chez la femme, il peut être difficile de faire la part entre un

micro-adénome et une hyperprolactinémie fonctionnelle. Certains adénomes hypophysaires ou autres tumeurs à

développement supra-sellaire peuvent être responsables d'une hyperprolactinémie modérée, aux alentours de 5O

ng/ml, ceci étant interprété par la compression hypothalamique inhibant la freination de la sécrétion prolactinique.

Copyright © Campus de Neurochirurgie Page 3/10

Les adénomes de l'hypophyse

L'hypersécrétion prolactinique en elle-même ne fait courir aucun risque évolutif supplémentaire. Les seules

évolutions graves se voient lors des macro-adénomes responsables d'un syndrome tumoral.

-Les adénomes somatotropes (MELMED, 1990)Ils réalisent les signes classiques de l'acromégalie, associant le

syndrome dysmorphique prédominant aux extrémités et à la face. Il ne faut pas méconnaître l'importance de

l'infiltration des parties molles, en particulier de la langue, et de la filière laryngo-trachéale avec des modifications de

la voix responsables de troubles ventilatoires avec apnée du sommeil. Ces signes fonctionnels peuvent être

invalidants avec, outre des sueurs profuses, les douleurs articulaires multiples, un syndrome du canal carpien. Des

complications plus graves, liées à l'hypertension artérielle, à un diabète sucré, viennent s'ajouter aux risques de

l'évolution proprement tumorale.

Les dosages endocriniens montrent un taux d'hormone somatotrope supérieur à 5 ng/ml, non freinable par charge de

glucose, avec élévation paradoxale sous TRH. Le cycle de l'hormone de croissance sur 24 heures montre un taux

moyen supérieur à 5 ng/ml. L'examen le plus fiable maintenant semble être le dosage de la Somatomédine C,

supérieur à 1,4O unités/litre, qui peut être significatif même dans les rares cas d 'acromégalie à GH normale ou

basse (PAGESY, 1991).

- La maladie de Cushing La maladie de CUSHING représente 7O % des causes des hypercorticismes (LUTON,

1981), se manifestant cliniquement par des troubles de la répartition des graisses, une atrophie musculaire et

cutanée, des vergetures abdominales, une acné, un hirsutisme et une érythrose du visage. Les conséquences

biologiques de l'hypercorticisme que sont le diabète et la polyglobulie ainsi que l'hypertension artérielle en font une

maladie grave évoluant vers la mort en l'absence de traitement efficace.

Le diagnostic de l'hypercorticisme est en général facile, par trois tests : dosage du cortisol libre urinaire des 24

heures, de la cortisolémie avec étude du cycle nycthéméral et le test de freinage minute à la Dexamétazone. La mise

en évidence de l'origine hypophysaire de l'hypercorticisme peut être plus difficile et necessite un dosage de l'ACTH

plasmatique ; Un taux normal ou modérément élevé est très évocateur d'adénome hypophysaire mais cela n'a pas la

spécificité de tests plus complexes tels que le freinage fort à la Dexamétazone ou, plus récemment, le test à la CRH

(Corticotrophine Releasing Hormone) (KAYE, 1990). Ces tests prennent toute leur importance dans la mesure où il

s'agit dans la plupart des cas de micro-adénomes, dans lesquels les modifications radiologiques de la selle turcique

sont inexistantes ; Le scanner ne permet que rarement le diagnostic de micro-adénome ; En revanche, l'IRM permet

celui-ci dans 70 à80 % des cas. Certains ont proposé les dosages sélectifs de l'ACTH dans les sinus pétreux

inférieurs éventuellement après injection de CRH, ceux-ci pouvant montrer une élévation d'un côté, alors que la

concentration de l'autre côté est comparable à la concentration périphérique (FINDLING, 1981).

- Les autres adénomes sécrétantsCes adénomes sont exceptionnellement responsables d'un syndrome clinique. Il

est des cas d'hyperthyroïdie ayant pour origine un adénome thyréotrope ; En revanche, les adénomes gonadotropes

ne sont pratiquement jamais responsables d'un syndrome endocrinien. Ils ont longtemps été considérés comme des

adénomes non sécrétants.

- Les adénomes mixtesLes plus fréquents associent Prolactine et GH. La nature mixte de l'adénome est confirmée

par l'examen immunocytochimique de l'adénome. Plus rarement, on a pu voir une hyperprolactinémie dans certains

cas de maladie de CUSHING. Les autres associations sont très exceptionnelles.

IV - DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE

1- Les radiographies de la selle turciqueelles demeurent un examen très utile, qui peut suffire à affirmer le diagnostic

Copyright © Campus de Neurochirurgie Page 4/10

Les adénomes de l'hypophyse

dans tous les cas de macro-adénome.

2- Le scanner Le scanner reste l'examen de référence dans tous les cas d'adénome de plus de 1O mm de diamètre.

Il garde un intérêt non négligeable dans l'étude du sinus sphénoïdal, la morphologie, l'existence d'éventuelles

cloisons intra-sinusiennes ou d'une pathologie de la muqueuse.

3- l'I.R.M.L'I.R.M. est devenu l'examen de choix, en particulier dans les micro-adénomes, avec la possibilité d'avoir

de bonnes images dans les trois plans de l'espace. Elle permet une analyse précise de la morphologie de la tumeur,

de ses extensions, de faire le diagnostic d'une invasion de la dure-mère, en particulier vers un sinus caverneux et

enfin, pour les adénomes géants, de choisir la meilleure voie d'abord possible (Figures n°1, 2 et 3).

V - TRAITEMENT CHIRURGICAL

La voie trans-sphénoïdale rhino-septale (GUIOT, 1958 ; HARDY, 1971) est l'abord le plus utilisé dans le traitement

chirurgical des adénomes hypophysaires. De rares cas néanmoins peuvent nécessiter un abord par voie

intra-crânienne, sous-frontale ou ptérionale. La particularité de la voie rhino-septale justifie ici sa description détaillée.

A. InstallationLe malade est installé en position demi-assise ou en décubitus dorsal avec l'amplificateur de brillance

centré sur la région sellaire, et en avant de celle-ci, pour repérer l'arrivée des instruments. Il faut se réserver la

possibilité d'un prélèvement musculo-aponévrotique à la face externe de la cuisse. Une assez large infiltration des

muqueuses septales au sérum adrénaliné est necessaire pour limiter le saignement per-opératoire et amorcer le

Copyright © Campus de Neurochirurgie Page 5/10

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%