Contrôler le pouvoir de la musique: la censure

Contrôler le pouvoir de la musique: la censure dans l'anquité

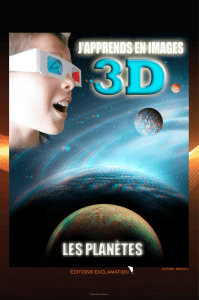

Gravure (Gaffurius, 1492) montrant Pythagore et ses découvertes musicales

Lorsque l'on parle de « censure musicale », on pense avant toute autre chose aux

interdits ayant touché le jazz, à « l'art dégénéré » du régime Nazi ou encore à l'art sous

Staline, soit autant de situations du 20e siècle. Pourtant, la musique a été soumise à l'interdit

depuis bien plus longtemps ; déjà dans l’Antiquité, des cas de censure peuvent être relevés.

Car l’idée que la musique a une influence physique et psychique sur notre monde est très

ancienne. Dans l’Ancien Testament, on trouve des exemples éloquents : les trompes détruisant

les murs de Jéricho, David guérissant Saül de sa mélancolie en jouant de la harpe, ou bien

encore Elisée qui prophétisait plus facilement lorsque l’on faisait venir un harpiste.

Dans la tradition philosophique grecque, la légende veut que Pythagore (VIe siècle

avant J.-C.), étant passé à côté d’une forge, constata que les marteaux qui frappaient

simultanément le fer produisaient des sons harmoniques les uns par rapport aux autres. Il

inspecta ensuite ces marteaux et remarqua qu’ils avaient des poids mathématiquement

proportionnels les uns aux autres. Il appliqua ensuite cette découverte à des cordes tendues par

des poids dans les mêmes rapports et engendra ainsi des accords harmoniques. Il s’aperçut

alors qu’en touchant une de ces cordes, les autres vibraient aussi sans avoir été touchées. Ce

phénomène de vibration sympathique des cordes lui a offert un modèle réduit pour expliquer

tous les mécanismes gouvernant le monde. Tout ce qui pouvait être interprété en termes de

relations s’est vu ramené à un problème d’harmonie ou de discordance : les sons d’un

intervalle, les écarts des ramifications d’une plante, les mouvements des astres, en passant par

la magie, l’amour et la poésie. Tout était en relation, tout était nombre.

De même, pour Pythagore, le corps et l’âme étaient des harmonies, réagissant par

sympathie avec le monde qui les entoure. Le tempérament de l’esprit était une harmonie

d’éléments contraires tels la colère, le flegme ou la mélancolie ; si un déséquilibre se

produisait dans l’âme et qu’elle tendait trop vers un de ces éléments, la médecine

pythagoricienne enseignait qu’on pouvait rétablir l’équilibre psychique en lui faisant entendre

la mélodie adéquate. Or, si la musique pouvait servir à guérir un déséquilibre, elle pouvait

aussi le provoquer. La musique, entrant en résonance directe avec l’âme, pouvait l’influencer

de façon considérable en la conduisant à la joie comme à la tristesse, en passant par tout le

panel émotionnel. L’auditeur ne pouvait donc pas s’en protéger et était à la merci de la

musique, tel Ulysse enchanté par les sirènes. Comme nous n’avons malheureusement pas de

traces écrites des dires de Pythagore, ces idées nous ont été retransmises essentiellement par

des documents rédigés par ses élèves, les pythagoriciens.

Pour Platon et Aristote (Ve - IVe siècle avant J.-C.), il s’agissait de limiter ce pouvoir

énorme qu’avait la musique par la raison. Ils argumentaient qu’il existait une hiérarchie entre

l’âme et le corps ; l’âme, le siège de la raison, se situait au-dessus et régulait le corps, le siège

des émotions. Si on se laissait aller à ses émotions, sans les contrôler par la raison, on se

retrouvait au même rang qu’un animal. D’après eux, le texte, parlant à l’âme, se retrouvait

hiérarchiquement supérieur à la musique, qui, elle, parlait seulement au corps. A ce titre,

Aristote rejetait l’aulos, une sorte de flûte double typique de cette époque, qui « […] n'est pas

un instrument moral ; elle n'est bonne qu'à exciter les passions, et l'on doit en limiter l'usage

aux circonstances où l'on a pour but de corriger plutôt que d'instruire. Ajoutons que la flûte

possède, en fait, un inconvénient en complète opposition avec sa valeur éducative : c'est

l'impossibilité de se servir de la parole quand on en joue. » (Aristote, La Politique, livre VIII,

chap. 6, § 5). Selon lui, la plus grande faute de cet instrument était d’empêcher la parole

pendant que l’on en jouait, à l’inverse de la cithare qui, elle, accompagnait le chant poétique.

L’aulos, associé au rite dionysiaque, n'était donc toléré que dans la tragédie, un spectacle issu

du culte à Dionysos qui avait une valeur cathartique aux yeux des théoriciens.

Pour Aristote et Platon, la musique est nombre, et à ce titre elle s'adresse à la ratio

plutôt qu'aux sens uniquement. Ainsi, le véritable musicien devait écouter les nombres plutôt

que les sons. Les intervalles purs étaient favorisés (octave, quinte, quarte), car

mathématiquement simples. En dehors des instruments, tout était normé ; les rythmes et les

mélodies devaient suivre des schémas préétablis précis. Les virtuoses étaient bannis, « [...]

car, dans cette éducation, l’élève ne cultive pas l’art musical en vue de son propre

perfectionnement, mais pour le plaisir des auditeurs, et plaisir de bas étage. C’est pourquoi

l’exécution d’une pareille musique est indigne de l’homme libre et convient plutôt à des

mercenaires […] » (Aristote, La Politique, livre VIII, chap. 6, § 6).

Mais est-ce que le public pensait de la sorte, ne voyant dans l'art musical qu'un outil

pour l'élévation et le soin de l'âme et du corps ? Timothée de Milet (Ve - IVe siècle avant J.-C.)

osa briser les cadres établis ; il rajouta une quatrième corde à sa lyre, ce qui lui permit de

jouer des mélodies plus complexes, et il composa des pièces avec des rythmes différents et

dans lesquelles il modulait. Ces nouveautés firent scandale : il se fit retrancher sa corde

supplémentaire, éjecter de Spartes et huer à Athènes par plusieurs poètes. Cependant, le public

le porta rapidement aux nues et il gagna par la suite de nombreux prix de concours, montrant

que l’opinion des philosophes n’était pas forcément partagée par tous.

Vers le IVe siècle avant J.-C., un philosophe grec disciple de Socrate, Artistoxène de

Tarente, chercha à s’éloigner du modèle pythagoricien qui jaugeait tout en termes de pureté

numérique. Il écrivit de nombreux livres sur l’harmonie et la musique dans lesquels il

soutenait qu’il fallait juger les notes non pas avec des rapports mathématiques, mais par la

sensation auditive qu’elles produisaient. Pour la première fois dans l’Histoire, il fonda une

science musicale indépendante des mathématiques qui se basait seulement sur la perception

auditive.

Nicolas Matthes, étudiant en 3e année de Bachelor d'histoire

Remerciements à Brenno Boccadoro pour son aide précieuse en la matière.

Pour en savoir plus :

BOCCADORO, Brenno, «Le corps et l'esprit de la musique grecque», in: A l'écoute de

l'Antiquité, Musée d'Art et d'Histoire - Faculté des Lettres, Genève, 1996.

BOCCADORO, Brenno, «Forme et matière dans la théorie musicale de l’Antiquité Grecque»,

in: E. Darbellay, ed., Le temps et la forme. Pour une épistémologie de la connaissance

musicale. Genève, 1998, pp. 221-252.

DARRIULAT, Jacques, Platon : Philosophie et musique :

http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Platon/PlatonMusique.html

1

/

3

100%