La crise (d`asthMe !) de L`adoLescence Sa prise en charge

PNEUMOLOGIE

ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 25

LA CRISE (D’ASTHME!)

DE L’ADOLESCENCE

Sa prise en charge

L’asthme est la maladie chronique pédiatrique la plus

fréquente en Europe avec une prévalence qui a augmenté

considérablement au cours des 20 dernières années et plus

particulièrement chez l’enfant. Les dernières enquêtes nationales montrent une prévalence cumulée de l’asthme de

plus de 10 % chez l’enfant âgé d’au moins dix ans et une prévalence de l’asthme actuel de 6 à 7 % chez l’adulte (1). De

nombreuses études le montrent : l’asthme est moins bien contrôlé à l’adolescence que chez l’enfant plus jeune et à

l’âge adulte. Comment l’expliquer ? Causes physiologiques ? Psychologiques ? Environnementales ? Phase nécessaire

au passage dans le monde des adultes ? L’objectif de cette revue est d’examiner les caractéristiques ainsi que dié-

rents aspects de la prise en charge de l’asthme de l’adolescent.

L’ASTHME DE

L’ADOLESCENT EST-IL

TOUJOURS DE L’ASTHME ?

L’asthme est à la fois sous-diagnos-

tiqué et diagnostiqué par excès chez

l’adolescent. L’erreur de diagnostic

est particulièrement fréquente chez

les adolescents qui se présentent

avec une toux ou des symptômes à

l’exercice (2). Les gênes à l’effort de

l’adolescent sont en effet bien plus

souvent des limitations physiolo-

giques à l’effort, plus particulière-

ment lorsqu’ils sont en surpoids ou

lorsqu’ils ne pratiquent pas d’acti-

vités physiques régulières. Dans

l’étude de la cohorte de l’Île de

Wight, les siffleurs non asthmatiques

représentent 22 % des siffleurs à

l’âge de 18 ans. Ils ont des fonctions

pulmonaires normales, peu d’hyper-

réactivité bronchique et sont moins

allergiques. Les auteurs concluent

que ces sifflements non asthmatiques

sont fréquents chez les adolescents

et sont associés au tabagisme et à la

prise de paracétamol (3). La prépon-

dérance des symptômes respiratoires

dans les crises d’anxiété qui par-

tagent beaucoup de symptômes avec

la crise d’asthme quand elle n’y est

pas associée rend parfois difficile la

distinction entre les deux. Ces simi-

litudes pourraient être expliquées

d’une part par une hypersensibilité

des chémorécepteurs au monoxyde

de carbone, mais également par

un conditionnement peur-dyspnée

identique (2).

LE DÉSÉQUILIBRE

DE L’ASTHME

À L’ADOLESCENCE

L’enquête décennale Santé 2003 de

l’Institut national des statistiques

et des études économiques (Insee)

(France métropolitaine) montrait

que la prévalence de l’asthme ac-

tuelle (dans l’année écoulée : siffle-

ments chez un enfant ayant déjà eu

des crises d’asthme ou traitements

pour sifflements ou asthme) était de

près de 9 % en troisième. Parmi les

598 adolescents asthmatiques de troi-

sième, 38,5 % avaient un asthme non

contrôlé (au moins 4 crises, 1 réveil

par semaine, 1 crise grave, 4 consul-

tations en urgence ou 1 hospitalisa-

tion dans l’année écoulée) et 29,2 %

ne prenaient pas de traitement anti-

inflammatoire malgré l’absence de

contrôle de leur asthme (4). Les ado-

lescents asthmatiques ont une mor-

bidité et une mortalité augmentées.

Alors que l’autonomisation pourrait

permettre d’améliorer le contrôle de

l’asthme et donc sa morbidité, elle

va, au contraire, de pair avec une

baisse habituelle de la compliance

thérapeutique.

L’ÉVOLUTION DE L’ASTHME

EST-ELLE DIFFÉRENTE

CHEZ LA FILLE ET LE

GARÇON ?

Les garçons préadolescents ont une

prévalence augmentée des siffle-

ments et de l’asthme par rapport aux

filles. Cependant, à l’adolescence,

ce rapport s’inverse avec une pré-

valence des symptômes évocateurs

d’asthme plus élevée et des crises

Pr Ralph Epaud, Dr Christine Fourmaux,

Service de Pédiatrie,

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

PNEUMOLOGIE

26 ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7

plus sévères chez la fille (4). Dans

l’étude de Delmas, la prévalence cu-

mulée de l’asthme était plus élevée

chez les garçons que chez les filles

(4). Avant la puberté, la prévalence

des sifflements dans les 12 derniers

mois était plus élevée chez les gar-

çons. Après la puberté, la prévalence

des symptômes évocateurs d’asthme

était plus élevée chez les filles.

L’implication du statut hormonal a

été proposée comme explication,

comme en témoigne l’observation

que les femmes avec des ménarches

précoces ont une fonction respira-

toire plus altérée et une incidence de

l’asthme plus élevée à l’âge adulte. Il a

également été montré que l’intensité

des symptômes respiratoires variait

au cours du cycle, plus importante

aux phases lutéale et folliculaire et

moins importante juste avant l’ovu-

lation (2).

IMPACT DU SURPOIDS

L’obésité, comme le surpoids, est

en augmentation dans le monde et

est particulièrement problématique

pour les adolescents. Si l’obésité est

associée à l’asthme, son impact plus

précis est moins évident chez l’ado-

lescent. Par exemple, bien que le

pourcentage d’enfants en surpoids

semble plus élevé dans l’asthme

sévère, son impact sur la sévérité de

l’asthme est discordant dans la litté-

rature. Chez les filles, l’obésité joue

un rôle sur le contrôle de l’asthme en

augmentant la fréquence des symp-

tômes et des exacerbations. Chez

l’adolescent, le surpoids impacte sur-

tout la qualité de vie et la réponse au

traitement. van Gent a montré que la

qualité de vie était diminuée de 25 %

chez des enfants asthmatiques en

surpoids contre 14 % pour un asthme

seul et 1% pour un surpoids isolé (5).

Il a également montré qu’une aug-

mentation de 1% de l’IMC entraînait

une diminution de la réponse au trai-

tement mesurée par l’évolution du

rapport de Tiffeneau et la réponse aux

β2-mimétiques.

L’OBSERVANCE

À L’ADOLESCENCE

L’observance est « l’action d’observer

une prescription, une coutume, de se

conformer à une règle de conduite »

(Larousse). C’est le respect des ins-

tructions et des prescriptions du

médecin. Appliquée à l’asthme, l’ob-

servance thérapeutique correspond

à l’ensemble des comportements de

santé qui sont observés par le patient.

L’adhésion thérapeutique est une

autre dimension puisqu’elle indique

que le patient est partie prenante de

son traitement. Comme dans toutes

les maladies chroniques, l’obser-

vance est souvent inadéquate dans

l’asthme. De plus, l’observance réelle

doit tenir compte de l’utilisation op-

timale du dispositif. Elle est de l’ordre

de 50 % chez l’enfant. L’observance

vraie, qui tient compte de l’utilisa-

tion adéquate du dispositif d’inha-

lation (nébulisation ou chambre

d’inhalation) est encore plus faible

(6). L’observance diminue avec l’âge.

Elle est plus élevée chez le nourrisson

et le jeune enfant : 77 % dans l’étude

de Gibson (7) et 75 % dans l’étude de

Butz (8). Elle est de l’ordre de 30 %

chez l’adolescent, encore moins

bonne que chez l’adulte (30 vs 57 %)

(9). L’inobservance concerne tous les

degrés de sévérité de l’asthme et les

patients les moins observants sont

ceux dont l’asthme est le moins bien

contrôlé. L’inobservance est associée

à une augmentation de la consom-

mation de corticoïdes par voie orale,

à la fréquence du recours aux soins et

à l’absentéisme scolaire. Dans un sui-

vi prospectif de 3 ans, le contrôle des

symptômes et des débits de pointe

était associé à la compréhension du

mode d’action des médicaments et à

la prise des doses prescrites (10).

Dans une étude récente (11), des

adolescents ont rapporté que la ma-

ladie asthmatique avait un impact

sur leur bien-être et sur leurs inter-

actions avec les autres. Dans cette

étude, les principaux points attachés

à une mauvaise observance étaient

communs à beaucoup de maladies

chroniques :

• la sensation de l’enfant d’être perçu

comme différent, marginalisé par

rapport à ses camarades ;

• l’ambivalence concernant l’inter-

vention parentale, à la fois attendue

et rejetée ;

• la limitation dans leurs activités ;

• les contraintes liées aux traite-

ments (horaires et nombre de prises

essentiellement).

La non-observance peut être aussi

l’expression d’un mal-être et amener

à une prise en charge psychologique

spécifique. Il existe aussi des mouve-

ments de déni, l’adolescent mettant à

distance sa maladie en ne la prenant

pas en charge.

LE RÔLE DE LA FAMILLE

ET DES PROCHES

L’adolescence entraîne des change-

ments profonds dans le fonctionne-

ment cognitif et dans la vie relation-

nelle. L’adolescent est pris entre son

désir naturel d’autonomie et les exi-

gences de son traitement. Les pairs

prennent une importance prépondé-

rante tandis que les conflits familiaux

ou les simples difficultés de commu-

nication ont tendance à s’acutiser. Les

parents assurent cependant toujours

une bonne partie de la prise en charge

de la maladie de leur enfant (surveil-

lance du traitement, prise et rappel

des rendez-vous, etc.) et c’est au mé-

decin de travailler l’autonomisation

progressive de son patient.

La bonne qualité des relations fami-

liales permet de résoudre de nom-

breux problèmes pratiques et favorise

l’observance. Le climat émotionnel

familial a été montré, lorsqu’il est dys-

fonctionnel, comme pouvant affecter

la sévérité de l’asthme ou favoriser le

déclenchement des crises. Le fonc-

tionnement familial est également

associé à la qualité de la relation pa-

tient/soignant et à l’observance thé-

rapeutique dans les asthmes sévères.

Les adolescents dont les parents ont

un degré élevé d’estime d’eux-mêmes

La crise (d’asthme!) de l’adolescence

ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 27

sont décrits par les médecins comme

étant capables de former facilement

une alliance avec les soignants. La

qualité de la relation entre parents

et adolescents apparaît donc comme

essentielle à une bonne prise en

charge de l’asthme. De même, des

relations amicales de bonne qua-

lité influencent favorablement la

construction de l’identité, l’image

de soi, l’adaptation psychologique et

l’adhérence au projet thérapeutique.

Une difficulté à assumer son asthme

au quotidien est associée à une

mauvaise observance. L’adolescent

peut également délibérément choisir

de ne pas prendre son traitement pour

éviter d’être interrogé sur son asthme

et d’être ainsi stigmatisé. Les patients

exprimant le moins de difficultés vis-

à-vis de leur maladie vont parler plus

facilement du contrôle de leur asthme

et vont exprimer moins de gêne vis-à-

vis de leurs camarades, ce qui aura

comme conséquence un comporte-

ment plus adapté et indépendant vis-

à-vis de leurs traitements.

ASPECTS

PSYCHOLOGIQUES

DE L’ADOLESCENT

ASTHMATIQUE

De nombreux problèmes de santé

mentale apparaissent à l’adolescence

et il est important de comprendre

l’impact du fonctionnement psycho-

logique de l’adolescent asthmatique.

Les adolescents souffrant d’asthme

sont à risque accru d’anxiété et/ou

de dépression. Ces comorbidités

peuvent être associées à un mau-

vais contrôle de l’asthme, à une

mauvaise observance, à une qualité

de vie réduite et enfin à une morbi-

dité plus élevée. Environ un tiers des

adolescents asthmatiques souffrent

d’un trouble anxieux. Les adolescents

souffrant d’asthme ont un taux d’ago-

raphobie augmenté par rapport à des

témoins sains du même âge (7,5 % vs

3,4 % vs 0,5 %, respectivement (12).

Des études rapportent comme pos-

sibles facteurs de risque de troubles

anxieux chez l’adolescent asthma-

tique : le sexe féminin, le tabagisme

actif, le fait de vivre dans une famille

monoparentale et un diagnostic ré-

cent de l’asthme (12).

Alors que la prévalence des troubles

anxieux dans cette population

semble liée à des facteurs compor-

tementaux et socio-économiques,

plusieurs études ont montré que

l’anxiété n’est probablement pas liée

à la gravité d’asthme. Entre 20 et 50 %

de symptômes dépressifs importants

seraient rapportés chez l’adolescent

asthmatique et une méta-analyse ré-

vèle une prévalence de la dépression

de 27 %, ce qui est plus du double de

celui des adolescents sans asthme

(13). Les symptômes dépressifs, tant

au sein de cette population et dans la

population générale d’adolescents,

semblent surtout liés à d’autres

troubles comportementaux, tels que

les comportements à risque, le taba-

gisme et la toxicomanie. Les troubles

de l’humeur chez l’adolescent ou

ses parents ont été montrés comme

associés à une augmentation des

symptômes de l’asthme et de l’ab-

sentéisme scolaire (2). La maladie

asthmatique et sa prise en charge

au quotidien peuvent contribuer à

l’apparition de troubles anxieux ou

dépressifs pouvant exacerber les

symptômes d’asthme. Le caractère

chronique, mais également imprévi-

sible de l’asthme est anxiogène chez

l’adolescent, pouvant entraîner des

manifestations somatiques liées à

cette anxiété ou dépressives, surtout

si elles s’associent à des interven-

tions médicales ou des hospitalisa-

tions répétées. L’essoufflement, un

symptôme majeur des attaques de

panique, peut conduire à une hy-

perventilation et aggraver la bron-

choconstriction. Inversement, une

diminution de la perception des

prodromes de la crise a été montrée

comme pouvant augmenter le risque

de crise d’asthme sévère. Les syn-

dromes dépressifs sont-ils la consé-

quence de l’asthme chez l’adolescent

comme semble le montrer l’étude de

Bender ? Une autre approche est de

considérer que la dépressivité, plus

fréquente chez l’adolescent, entraîne

une diminution de l’observance et/

ou une majoration de l’inflammation

avec comme conséquence un moins

bon contrôle de l’asthme.

LE TRAITEMENT

DE L’ASTHME

DE L’ADOLESCENT

OU COMMENT AMÉLIORER

L’OBSERVANCE

Le but du traitement de l’asthme,

qui est d’obtenir un contrôle optimal

avec un traitement minimum, prend

tout son sens dans la prise en charge

de l’adolescent. L’amélioration de

l’observance nécessite donc d’agir

tout au long de la chaîne de soins,

d’une part au moment de la consul-

tation et d’autre part, parfois, dans

des structures spécialisées d’édu-

cation thérapeutique. La consulta-

tion est un moment important dans

la mise en place du lien patient-

soignant. Elle doit se faire en trois

temps : le premier, avec les parents,

permet d’avoir un ressenti sur l’évolu-

tion de l’asthme avec le point de vue

du patient, mais également avec celui

des parents (ce qui permet souvent

d’en mesurer l’écart !). Ce premier

temps permet également d’évaluer

de part et d’autre la connaissance du

traitement et de se faire une idée de

l’observance. Le deuxième se fait avec

« La non-observance peut être aussi

l’expression d’un mal-être et amener à une

prise en charge psychologique spécifique. »

PNEUMOLOGIE

28 ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7

l’adolescent seul, ce qui permet d’une

part de recueillir certaines informa-

tions plus “confidentielles” (taba-

gisme, addictions, contraception,

etc.), d’autre part c’est l’occasion de

renforcer le lien avec l’adolescent

dans une relation privilégiée, parfois

complice, en ne restant pas centré

sur la maladie, de le responsabiliser

sans le juger et de favoriser une auto-

nomisation progressive. Le troisième

temps se fait en présence des parents,

avec les éventuelles modifications

du traitement (essai des traitements

en présence des parents) et l’élabo-

ration du Plan d’action personna-

lisé écrit (PAPE), essentielle même

à cet âge. L’implication des parents

dans la délivrance du traitement est

importante pour l’observance. Ainsi,

même si les adolescents recherchent

une autonomie, ils éprouvent un

soulagement lorsque les parents

leur rappellent de prendre leurs

traitements (11).

D’une façon générale, la simplifi-

cation du traitement de fond est

un bon moyen d’améliorer l’obser-

vance. Au-delà de deux prises quo-

tidiennes, l’observance diminue

fortement : 18 % d’observance pour

un traitement en quatre prises par

jour, 34 % en cas de trois prises par

jour et 71 % en cas de deux prises par

jour. L’augmentation du nombre de

molécules prescrites sur une ordon-

nance nuit à l’observance. Lorsque

le traitement d’un enfant néces-

site le recours à une corticothéra-

pie inhalée et un bronchodilatateur

de longue durée d’action, la forme

combinée améliore l’observance en

multipliant par plus de 3 le nombre

de jours où le traitement est cor-

rectement pris (2). Les traitements

corticoïdes à très longue durée

d’action (mométasone, ciclésonide)

en une prise peuvent être envisagés

bien qu’aucune donnée ne permet

de dire pour l’instant si la mono-

prise améliore encore un peu plus

l’observance en comparaison à deux

prises par jour. Lorsque l’observance

est médiocre, une autre stratégie de

traitement, la stratégie SMART (en an-

glais Single Inhaler Maintenance and

Reliever Therapy), avec un seul inha-

lateur et la combinaison formotérol-

budésonide peut être parfois pro-

posée. Le traitement d’entretien

(contrôle de l’inflammation) 2 fois

par jour est associé à des doses ad-

ditionnelles quand un traitement

supplémentaire ou plus aigu devient

nécessaire. Ce traitement est pos-

sible, car le formotérol agit très

rapidement pour dilater les voies

respiratoires tout en soulageant

les symptômes sur une période

prolongée (jusqu’à 12 h), par la

bronchodilatation, et parce qu’on

peut l’utiliser sans danger à des

doses plus élevées pouvant atteindre

72 µg par jour, soit l’équivalent de

12 inhalations puisque chaque dose

inhalée est de 6 µg. Deux études ont

été réalisées (14) sur une période

d’un an auprès de plus de 2 700 pa-

tients qui ont montré une diminution

des exacerbations, des symptômes et

du recours au traitement de secours.

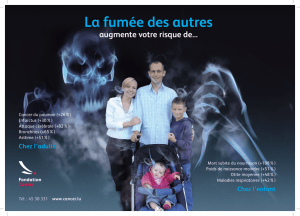

La prévention du tabagisme doit être

effectuée à chaque consultation en

expliquant bien sûr concrètement

le risque du tabac, mais aussi au

cours d’entretiens de type “entretien

motivationnel”, c’est-à-dire aider

l’adolescent tabagique à trouver par

lui-même les ressorts d’un change-

ment possible. En relais de l’éduca-

tion délivrée en individuel lors de la

consultation, il est profitable d’avoir

recours à des structures collectives

telles que les écoles de l’asthme.

Dans ces structures, les enfants et les

parents peuvent bénéficier d’une dy-

namique de groupe et de la compé-

tence d’une équipe pluridisciplinaire

formée spécifiquement à l’éducation

thérapeutique (médecins, infirmiers,

kinésithérapeutes, psychologues), ce

qui permet une réponse adaptée à

l’âge et aux demandes spécifiques de

l’adolescent. Il est important d’en-

courager les adolescents à discuter

Tableau 1 - Programmes destinés à améliorer la transition entre services pédiatrique et d’adultes (15).

Intervention But Stratégie Nombre d’études

(Succès)

Patients Information sur la

maladie

Mieux comprendre la maladie

• les compétences

Enseignement direct

Document

Site dédié

Sessions de groupe

E-learning

5 (4)

• globale

des compétences

• autonomisation

Capacité à naviguer

dans les structures adultes

Enseignement direct

E-learning

3 (2)

Sta Nommer un coordi-

nateur de transition

• continuité des soins

Structurer (planning) la tran-

sition

Contact unique

Suivre les rendez-vous (prise, présence)

Support psychologique

3 (2)

Lien unités Adultes/

pédiatrique

• la continuité des soins

• le partage entre les services

Structurer (planning) la tran-

sition

Accompagnement de personnels

pédiatrique et adultes dans

les 2unités

8 (3)

La crise (d’asthme!) de l’adolescence

ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 29

1. Delmas MC, Fuhrman C. L’asthme en France : synthèse des données

épidémiologiques descriptives. Revue des maladies respiratoires 2010 ;

27 : 151-9.

2. Bitsko MJ, Everhart RS, Rubin BK. The Adolescent with Asthma.

Paediatr Respir Rev 2014 ; 15 : 146-153.

3. Raza A, Kurukulaaratchy RJ, Grundy JD et al. What does adolescent

undiagnosed wheeze represent? Findings from the Isle of Wight Cohort.

Eur Respir J 2012 ; 40 : 580-8.

4. Delmas MC, Guignon N, Leynaert B et al. Prévalence de l’asthme chez

l’enfant en France. Arch pediatr 2009 ; 16 : 1261-9.

5. van Gent R, van der Ent CK, Rovers MM et al. Excessive body weight is

associated with additional loss of quality of life in children with asthma.

J Allergy Clin Immunol 2007 ; 119 : 591-6.

6. Iqbal S, Ritson S, Prince I et al. Drug delivery and adherence in young

children. Pediatr Pulmonol 2004 ; 37 : 311-7.

7. Gibson NA, Ferguson AE, Aitchison TC et al. Compliance with inhaled

asthma medication in preschool children. Thorax 1995 ; 50 : 1274-9.

8. Butz AM, Donithan M, Bollinger ME et al. Monitoring nebulizer use in

children: comparison of electronic and asthma diary data. Ann Allergy

Asthma Immunol 2005 ; 94 : 360-5.

9. Kelloway JS, Wyatt RA, Adlis SA. Comparison of patients’ compliance

with prescribed oral and inhaled asthma medications. Arch Intern Med

1994 ; 154 : 1349-52.

10. Soussan D, Liard R, Zureik M et al. Treatment compliance, passive

smoking, and asthma control: a three year cohort study. Arch Dis Child

2003 ; 88 : 229-33.

11. Penza-Clyve SM, Mansell C, McQuaid EL. Why don’t children

take their asthma medications? A qualitative analysis of children’s

perspectives on adherence. J Asthma 2004 ; 41 : 189-97.

12. Katon W, Lozano P, Russo J et al. The prevalence of DSM-IV anxiety

and depressive disorders in youth with asthma compared with controls.

J Adolesc Health 2007 ; 41 : 455-63.

13. Lu Y, Mak KK, van Bever HP et al. Prevalence of anxiety and

depressive symptoms in adolescents with asthma: a meta-analysis and

meta-regression. Pediatr Allergy Immunol 2012 ; 23 : 707-15.

14. Rabe KF, Atienza T, Magyar P et al. Eect of budesonide

in combination with formoterol for reliever therapy in asthma

exacerbations: a randomised controlled, double-blind study. Lancet

2006 ; 368 : 744-53.

15. Crowley R, Wolfe I, Lock K et al. Improving the transition between

paediatric and adult healthcare: a systematic review. Arch Dis Child

2011; 96 : 548-53.

BIBLIOGRAPHIE

sur leur capacité à gérer leur asthme,

mais également sur la façon dont ils

le gèrent à l’école et avec leurs amis.

TRANSITION DES SOINS

DANS LES SERVICES AUX

ADULTES

Le passage dans une structure

Adultes est important et doit être

préparé longtemps (au moins un an

à l’avance), ce d’autant que l’asthme

est sévère et nécessite un suivi rap-

proché. Plusieurs études ont évalué

différents programmes visant à amé-

liorer ce passage dans les maladies

chroniques (Tab. 1). Des approches

différentes incluant des enseigne-

ments spécifiques (E-learning, aides

médicales ou paramédicales) ont

permis d’améliorer le passage dans

un grand nombre de cas (15). Ces ré-

sultats soulignent la nécessité d’une

organisation de ce passage adapté à

chaque structure et mis en place par

les pédiatres et les pneumologues

Adultes.

CONCLUSION

Les changements physiologiques et

psychologiques importants obser-

vés à l’adolescence en font une étape

délicate dans la prise en charge de la

maladie asthmatique. L’anxiété et la

dépressivité peuvent être majorées

(voire chez les proches parfois) et

peuvent affecter plus ou moins direc-

tement la capacité à adhérer au trai-

tement. L’observance, qui est moins

bonne encore que chez l’adulte,

nécessite l’adaptation du traitement

qui doit être le plus simple possible

et s’adapter à la vie (à l’avis !) de

l’adolescent. Mais l’adolescence est

également une période propice aux

changements pendant laquelle il est

possible de se situer dans une dyna-

mique évolutive qui permettra, avec

parfois l’aide d’une équipe multi-

disciplinaire, une autonomisation

progressive de la prise en charge de

l’asthme.

MOTS-CLÉS

Asthme, Observance, Adhérence,

Anxiété, Dépressivité

1

/

5

100%