Troubles du métabolisme lipidique de l`enfant

20

Vol. 24 No. 4 2013

Formation continue

Résumé

Les troubles du métabolisme lipidique sont

un groupe hétérogène de maladies généra-

lement héréditaires, diagnostiquées souvent

déjà chez l’enfant en raison d’une anamnèse

familiale positive. Il s’agit d’une tâche pédia-

trique de prévention secondaire importante;

le diagnostic et le traitement précoces de

certaines dyslipidémies conditionnent en

effet de façon décisive la santé à l’âge

adulte. Dans cet article nous souhaitons

aborder surtout les aspects pratiques, à

partir de questions souvent posées sur les

dyslipidémies, dont nous décrivons en bref

les plus fréquentes, ainsi que leur diagnostic

et traitement. Certains troubles du métabo-

lisme plus rares sont spécifiquement men-

tionnés, en renonçant néanmoins à les

traiter tous systématiquement. Les auteurs

de cet article estiment important pour la

pratique de ne pas se concentrer unique-

ment sur l’abaissement du taux de cholesté-

rol plasmatique mais de prendre en considé-

ration tous les facteurs de risque connus,

comme l’alimentation, l’activité physique, le

poids et le tabagisme. Pour le diagnostic

primaire autant que pour l’appréciation de la

situation globale la connaissance exacte de

l’anamnèse familiale est d’une importance

primordiale. Le traitement des dyslipidémies

est complexe et inclut la stimulation de

l’activité physique et l’évitement de facteurs

de risque tout autant que le régime et les

médicaments.

Introduction

Les troubles du métabolisme lipidique sont

parmi les maladies héréditaires les plus fré-

quemment rencontrées en pédiatrie et sont

d’une grande importance pour la santé à l’âge

adulte. En même temps ils ne provoquent

généralement pas de symptômes chez l’en-

fant, un fait qui ne doit en aucun cas inciter à

l’abstinence diagnostique et thérapeutique.

Bien au contraire, la pédiatrie joue un rôle

important en aiguillant sur une prise en

charge à vie adaptée et, si nécessaire, stricte

des troubles du métabolisme lipidique.

Vu sous cet angle, ce sujet est un parfait

exemple d’une des tâches les plus impor-

tantes en pédiatrie, la prévention secondaire.

Dans cette contribution l’accent est mis sur

les aspects pratiques, avec l’objectif d’en faci-

liter l’approche par le pédiatre praticien. Nous

répondons aux questions suivantes, posées

par un collègue praticien:

• Quand le pédiatre (praticien) doit-il envisa-

ger de contrôler le taux sanguin des lipides?

• Comment prendre en compte l’âge, la cli-

nique, l’anamnèse familiale et les facteurs

de risque?

• Quels paramètres contrôler et comment les

apprécier?

• Existent-ils des valeurs de référence et

comment les apprécier?

• Comment procéder lorsqu’on constate des

valeurs pathologiques? Quand les contrôler

et quand introduire un régime ou un traite-

ment médicamenteux?

L’article se concentre sur les situations fré-

quentes; les maladies plus rares ne sont pas

énumérées systématiquement et de manière

exhaustive, mais servent à illustrer certaines

situations cliniques ou biochimiques.

Définition

Les troubles du métabolisme lipidique (syno-

nyme: dyslipidémie) sont un groupe hétéro-

gène de maladies caractérisées par une ano-

malie des taux des lipides plasmatiques,

surtout du cholestérol et/ou des triglycérides.

Il peut s’agir d’une anomalie primaire en pré-

sence d’une dyslipidémie héréditaire ou se-

condaire dans le cadre d’une autre maladie

affectant le métabolisme hormonal (p.ex.

diabète, hypothyroïdie, syndrome de Cu-

shing), le rein (syndrome néphrotique ou une

autre maladie chronique du rein) ou le foie

(stéatose hépatique) ou d’une anorexie men-

tale. La plupart des dyslipidémies repré-

sentent un facteur de risque significatif pour

l’apparition d’une artériosclérose et doivent

donc être prises aux sérieux aussi chez l’en-

fant, bien que pour ainsi dire toujours asymp-

tomatique1)–3).

Épidémiologie

La dyslipidémie la plus fréquente est due à un

défaut hétérozygote du récepteur LDL4),

dont l’incidence est estimée à 1:500. Dans le

même ordre de grandeur se situe l’incidence

du déficit en apolipoprotéine B 100 (1:200–

1:700)qui engendre une affinité diminuée au

récepteur LDL5). Le défaut homozygote du

récepteur LDL, avec pour conséquence une

défaillance de facto de la fonction du récep-

teur LDL est par contre très rare (de l’ordre

de 1:1’000’000). Il faut préciser qu’il n’existe

pas de chiffres fiables concernant ces mala-

dies pour la Suisse. C’est le cas aussi pour

tous les autres troubles du métabolisme lipi-

dique, qu’il faut considérer rares ou très rares.

Cela signifie que pour la plupart de ces mala-

dies (exception faite pour les deux premières

mentionnées) on ne trouve en Suisse que très

peu de patients, parfois un seul voire aucun.

Biochimie et physiopathologie

En raison de leurs propriétés hydrophobes,

les lipides ne peuvent être transportés dans

le sang que s’ils sont fixés à une protéine

(apolipoprotéine). Dans la lipoprotéine qui en

résulte les lipides hydrophobes sont «cachés»

dans le noyau et entourés d’apolipoprotéines.

D’après leur densité on divise les lipopro-

téines en 5 classes, dont la composition ca-

ractéristique conditionne les propriétés bio-

chimiques6):

• Lipoprotéines high-density (HDL)

• Lipoprotéines low-density (LDL)

• Lipoprotéines intermediate-density (IDL)

• Lipoprotéines very low-density (VLDL)

• Chylomicrons

Ont une importance clinique surtout les LDL,

responsables du transport des lipides, surtout

du cholestérol, dans les organes périphé-

riques7). Une augmentation du taux plasma-

tique de LDL résulte d’un défaut du récepteur

LDL, comme c’est le cas dans l’hypercholes-

térolémie familiale. Outre le cholestérol, les

Troubles du métabolisme lipidique

de l’enfant

Johannes Häberle1), Alexander Lämmle1), Matthias R. Baumgartner1)

Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

1) Abteilung für Stoffwechselkrankheiten

Forschungszentrum für das Kind

Universitäts-Kinderspital Zürich

Steinwiesstrasse 75

CH-8032 Zürich

21

Vol. 24 No. 4 2013 Formation continue

LDL contiennent en abondance de l’apolipo-

protéine B 100, dont la fonction peut être

perturbée par des mutations génétiques

(p.R3500Q étant la mutation la plus fré-

quente)3 ) , 5) . Du point de vue clinique et théra-

peutique la situation (hypercholestérolémie)

qui en résulte est identique à celle d’un défaut

du récepteur LDL. Des taux élevés surtout de

cholestérol LDL peuvent engendrer des pa-

thologies vasculaires sous forme d’athéros-

clérose déjà pendant l’enfance.

Les défauts de la lipoprotéine lipase, qui

hydrolyse dans l’endothélium capillaire les

triglycérides contenus dans les chylomicrons

et les VLDL et permet ainsi leur absorption

dans les cellules, mènent à une augmentation

parfois massive des triglycérides (taux parfois

> 50 mmol/l, norme < 2 mmol/l). Les défauts

du cofacteur apolipoprotéine CII présentent

un phénotype identique. Les taux élevés de

triglycérides ne représentent pas un risque

d’athérosclérose précoce.

Lors de défauts du transporteur ABC G5 ou

G8, l’élimination dans l’intestin grêle et les

voies biliaires de graisses végétales est per-

turbée, les phytostérols étant résorbés aupa-

ravant. Il en résulte la très rare sitostéro-

lémie qui représente, comme le défaut homo-

zygote du récepteur LDL, un risque significatif

d’infarctus cardiaques déjà pendant l’en-

fance8).

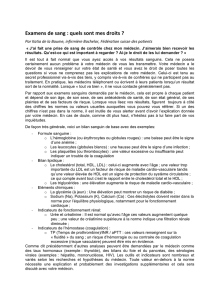

Tableau clinique

La plupart des patients avec une dyslipidémie

sont asymptomatiques durant l’enfance. Des

dépôts graisseux dans la peau, les xanthé-

lasmes, peuvent être les premiers symp-

tômes de l’hypercholestérolémie familiale.

Dans le cas d’un défaut homozygote du récep-

teur LDL ils peuvent être visibles, déjà pen-

dant la petite enfance, sous forme de nodules

impressionnants le long des plis cutanés des

mains et des pieds et sur les articulations,

alors que les premiers dépôts jaunâtres se

trouvent généralement dans la paupière

inférieure4), 9) (Fig. 1A). L’expérience clinique

montre qu’ils corrèlent clairement avec le

taux plasmatique du cholestérol et qu’ils ré-

gressent, voire disparaissent, sous traite-

ment.

Certaines dyslipidémies (p.ex. sitostérolémie)

se manifestent par des dépôts graisseux

sous-cutanés plus profonds, les xanthomes.

Les localisations de prédilection sont les

faces d’extension du coude et du genou ainsi

que le tendon d’Achille (Fig. 1B). Souvent la

peau au-dessus des xanthomes présente une

coloration bleuâtre, livide qui persiste après

régression des xanthomes sous traitement.

L’arc sénile (arcus corneae) ne s’observe

qu’exceptionnellement pendant l’enfance, en

cas d’hypercholestérolémie mal compensée

(ou hypercholestérolémie homozygote).

Chez un petit nombre de patients l’accumula-

tion de graisse provoque une hépatomégalie

et, par distension de la capsule de Glisson,

des douleurs abdominales. Cette situation

se rencontre p.ex. chez les patients avec une

hypertriglycidémie familiale ou une chylomi-

cronémie familiale.

Le syndrome métabolique, actuellement en-

core relativement rare chez l’enfant est carac-

térisé par une obésité, une hyperuricémie,

une hypertension artérielle, une résistance

périphérique à l’insuline et un taux abaissé de

cholestérol HDL.

Complications

Les taux plasmatiques élevés de cholestérol

n’occasionnent pas de complications aiguës,

mais sont un facteur de risque pour une athé-

rosclérose précoce. Le poids de l’hypercho-

lestérolémie dans le contexte d’autres fac-

teurs de risque connus (surpoids, manque

d’activité physique, hypertension artérielle,

hyperhomocystinémie, taux élevé de lipopro-

téine [a], tabagisme) et inconnus est loin

d’être clair1). Des cas, rencontrés aussi dans

la pratique, d’hypercholestérolémie relative-

ment discrète à évolution fatale précoce

comme des familles à peine touchées par une

hypercholestérolémie pourtant sévère sont

décrits dans la littérature. On craint particu-

lièrement les complications en cas d’hyper-

cholestérolémie familiale homozygote et de

sitostérolémie, maladies pour lesquelles ont

été décrits des infarctus cardiaques aigus à

l’issue fatale déjà pendant l’enfance3), 8).

Des taux très élevés de triglycérides (>10

mmol/l) peuvent déclencher des symptômes

aigus: douleurs abdominales aiguës, hémor-

ragies gastro-intestinales et une pancréatite

aiguë dont le pronostic peut être sévère.

L’hypertriglycéridémie n’est par contre pas un

facteur de risque pour une athérosclérose

précoce.

Transition et perspectives

pour l’adulte

Les troubles du métabolisme lipidique restent

un domaine de la médecine adulte, pratique-

ment toutes les complications n’apparaissant

qu’à l’âge adulte. Idéalement les pédiatres et

médecins d’adultes maintiennent des

contacts étroits afin de garantir une transition

optimale et éviter ainsi des angoisses chez les

patients et les pertes d’informations par les

médecins. Mais, comme nous l’avons expli-

cité, la prise en charge pédiatrique compé-

tente et conséquente permet pour le moins

de retarder l’apparition de complications.

Anamnèse familiale

Sans doute une anamnèse familiale minu-

tieuse et complète joue un rôle primordial

lorsqu’on évalue la situation d’un patient avec

une dyslipidémie. Tous les parents au premier

degré sont au moins à inclure. Une anamnèse

Figure 1: altérations cutanées lors de troubles du métabolisme lipidique. A: patiente de 9 ans avec des xanthélasmes que l’on reconnaît par la

présence de colorations jaunâtres sous les deux paupières inférieures. B: patient de 12 ans avec un xanthome sur le genou, apparaissant comme

une tuméfaction visible et palpable avec couleur bleuâtre de la pau.

A B

22

Vol. 24 No. 4 2013

Formation continue

ciblée avec des questions fermées est indis-

pensable («est-ce que vos parents ont subi un

infarctus précoce?», «… et leurs frères et

sœurs?» etc), des données importantes pou-

vant sinon se perdre. Ainsi infarctus, attaque

cardiaque, pontage p.ex. devraient être des

mot-clé10). Lorsque l’anamnèse familiale

s’avère positive, une analyse ciblée du profil

des lipides plasmatiques est indiquée déjà

chez l’enfant.

Examens de laboratoire

Lors de l’évaluation initiale d’une dyslipidémie

on dose les paramètres plasmatiques suivants

chez le patient à jeun3):

• Profil lipidique (cholestérol total, HDL, LDL

et triglycérides)

• Lipoprotéine (a) (la valeur est déterminée

génétiquement et ne nécessite donc pas de

contrôles, sauf lors d’un essai de traitement

avec la niacine)11)

• Homocystéine

Pour apprécier les taux des lipides il faut des

valeurs de référence en fonction de l’âge,

puisque notamment le taux de cholestérol

augmente pendant l’enfance et après la pu-

berté, alors que les valeurs peuvent sponta-

nément diminuer avant et pendant la puber-

té3).

Dans des situations particulières il peut s’avé-

rer raisonnable de procéder à des examens

spéciaux, telle l’électrophorèse des lipides ou

le profil des stérols; dans ces situations il est

conseillé de contacter un centre du métabo-

lisme.

Afin d’exclure un trouble secondaire du méta-

bolisme lipidique on dose, une seule fois, les

paramètre suivants:

• TSH, fT4

• Créatinine

• Cortisol

• Status urinaire

Traitement –

considérations générales

En principe presque tous les enfants avec une

dyslipidémie ont besoin d’un régime et/ou

d’un traitement médicamenteux. Il est par

contre difficile de décider à partir de quelle

modification des valeurs de laboratoire un

régime seul ne suffit plus et la prescription de

médicaments devient nécessaire. Cela ne peut

se décider qu’en tenant compte de la situation

globale, de l’âge, de la clinique (est-ce qu’il y

a d’autres facteurs de risque?) et de l’anam-

nèse familiale et ne se base jamais simple-

ment sur des paramètres biochimiques. En

principe la simple augmentation de l’activité

physique, à moins qu’elle ne soit déjà adé-

quate, peut améliorer le profil lipidique3), 4),

12 ) –14 ) .

Régime

La modification des habitudes alimentaires

est la pierre angulaire du traitement de la

plupart des dyslipidémies de l’enfant. Pour

l’hypercholestérolémie familiale cela signifie

une diminution des graisses animales satu-

rées et l’évitement des aliments particulière-

ment riches en cholestérol (surtout le jaune

d’œuf, la viande avec graisse visible, le

beurre). L’apport en lipides consistera de

préférence en graisses mono-insaturées

(p.ex. huile de noix, de colza ou d’olive) tout

en limitant leur proportion à 30–35% de l’ap-

port total en calories. En présence d’une si-

tostérolémie par contre, on évitera les ali-

ments riches en graisses végétales, alors que

les graisses animales sont «autorisées». Pour

certaines maladies, p.ex. l’hypertriglycidémie

familiale, on obtient un effet thérapeutique

suffisant en réduisant la proportion des

graisses dans l’alimentation à < 25% et en

évitant une consommation excessive de

sucres. Le résultat du régime n’est par contre

souvent pas satisfaisant pour l’hypercholes-

térolémie familiale; même appliqué rigoureu-

sement, il ne permet qu’une réduction de 10 %

jusqu’à un maximum de 20% du taux plasma-

tique du cholestérol, ce qui est insuffisant

pour de nombreux patients3).

L’efficacité d’un régime pauvre en cholestérol

est en partie déterminée génétiquement. Ce

sont notamment les phénotypes de l’apolipo-

protéine E qui servent de prédicteurs d’une

bonne ou mauvaise réponse au régime15).

Médicaments

Plusieurs médicaments sont disponibles, aux

mécanismes d’action différents. Pour plu-

sieurs raisons le choix se réduit, dans la pra-

tique, à un nombre restreint de substances

actives. Le traitement médicamenteux se fait

en principe toujours en poursuivant le ré-

gime3).

Les résines échangeuses d’ions (p.ex. co-

lestyramine) sont de grandes molécules inso-

lubles dans l’eau, non résorbées dans l’intes-

tin et possédant une grande affinité pour les

acides biliaires, réduisant ainsi la résorption

des lipides. Pratiquement cela ne marche que

si le médicament est pris lors de chaque re-

pas contenant des graisses. Ce fait et la

sensation désagréable en l’ingérant ex-

pliquent la mauvaise compliance (compréhen-

sible), réduisant ultérieurement l’efficacité

déjà limitée des résines échangeuses d’ions.

Bien que des recommandations de consensus

prévoient encore l’utilisation des résines

échangeuses d’ions comme traitement médi-

camenteux de première intention, dans leur

pratique les auteurs de cet article ne les

considèrent comme option acceptable que

pour de rares patients.

Les inhibiteurs de la HMG-CoA réductase

(synonyme: statines) influencent la synthèse

endogène du cholestérol à un stade très pré-

coce et réduisent de ce fait la disponibilité

intracellulaire du cholestérol. En même temps

la sensibilité des récepteurs LDL est renfor-

cée, ce qui augmente l’absorption de choles-

térol-LDL par la cellule. Les statines repré-

sentent donc un moyen efficace pour réduire

le taux de cholestérol total et LDL, la diminu-

tion pouvant atteindre, selon le médicament,

jusqu’à 40%. Dans tous les cas la combinai-

son avec un régime est indiquée, car on peut

admettre un effet additif12 ) –14 ) . La seule statine

admise en Suisse dès l’âge de 8 ans est la

pravastatine (Selipran®).

L’ézétimibe est une substance active relative-

ment récente, inhibant la résorption du cho-

lestérol au niveau des microvillosités entéro-

cytaires du grêle par blocage d’un transporteur

de stérols (NPC1L1). La diminution du taux de

cholestérol se situe autour de 25%. Son utili-

sation peut donc se justifier lors d’une hyper-

cholestérolémie familiale. En raison de l’ab-

sence d’études à long terme et du peu

d’expérience avec son utilisation chez l’enfant,

l’ézétimibe ne peut actuellement être consi-

déré que comme médicament de réserve.

Le mode d’action des fibrates n’est actuelle-

ment pas pleinement éclairci; on suppose

qu’ils stimulent l’activité de la lipoprotéine li-

pase et favorisent donc le passage intracellu-

laire des triglycérides. Les fibrates ne jouent

pas un rôle important dans le traitement des

enfants.

LDL-aphérèse, plasmaphérèse

En dernier recours la LDL-aphérèse et la plas-

maphérèse peuvent être effectuées déjà chez

l’enfant lorsqu’on n’obtient, par les autres

mesures, une stabilisation métabolique suffi-

sante.Ces procédés doivent en tout cas rapi-

23

Vol. 24 No. 4 2013 Formation continue

dement être évoqués tôt en présence d’une

hypercholestérolémie familiale homozygote.

Suivi

Au début du traitement, l’objectif du suivi

clinique est d’améliorer la compréhension des

parents et des patients, afin de renforcer la

compliance. Les patients doivent être motivés

à suivre autant que possible leur régime et, si

nécessaire, régulièrement leur médication. Le

défi est particulièrement grand lorsqu’il s’agit

de décrire la nécessité d’un traitement consé-

quent, sans éveiller des peurs exagérées, à un

enfant ou à un adolescent.

Il est indiqué d’effectuer les contrôles biochi-

miques tous les 6 mois au début, puis tous les

12 mois dès que la situation métabolique est

stabilisée. En cas de médication par des sta-

tines, les transaminases et la créatine kinase

plasmatiques doivent être contrôlés. Les

prises de sang seront effectuées de préfé-

rence à jeun, tout en sachant que le taux de

cholestérol n’augmente, que peu après un

repas contrairement à celui des triglycérides.

L’utilité de la mesure échographique de

l’épaisseur de l’intima carotidienne dépend

fortement du matériel disponible (sondes li-

néaires à très haute définition) ainsi que de

l’expérience et de la disponibilité de l’exami-

nateur. Les échographies qui ne sont pas ef-

fectuées par la même personne expérimentée

risquent d’être, dans la pratique clinique,

plutôt source d’inquiétudes.

En présence d’un taux de cholestérol très

élevé et d’une anamnèse familiale très char-

gée, des contrôles cardiologiques réguliers

(échographie cardiaque et ECG d’effort) sont

indiqués.

Pronostic

Comme nous l’avons exposé, le pronostic des

dyslipidémies dépend de nombreux facteurs

et n’est pas simplement fonction de l’amélio-

ration ou de la normalisation des paramètres

biochimiques. Il faut une fois de plus souligner

que le pronostic est favorablement influencé

par l’évitement de facteurs de risque supplé-

mentaires et par l’optimisation des conditions

de vie conjointement à l’amélioration des

paramètres biochimiques1)–3).

Résumé

Les troubles du métabolisme lipidique repré-

sentent un facteur de risque significatif pour

le développement précoce de lésions artério-

sclérosiques et doivent donc être diagnosti-

qués et traités aussi tôt que possible. Eu

égard à l’étiologie multifactorielle de l’artério-

sclérose, l’anamnèse familiale minutieuse est

importante lorsqu’il s’agit d’évaluer les

risques. En présence d’une anamnèse fami-

liale positive, des investigations ciblées (para-

mètres lipidiques) sont indiquées déjà pen-

dant la petite enfance, et même en l’absence

d’une anamnèse familiale positive un dosage

unique du cholestérol à l’adolescence est

raisonnable. Si les taux de cholestérol LDL

sont élevés, un régime modifiant l’apport en

graisses est indiqué déjà pendant la petite

enfance, associé, selon l’évolution, à un trai-

tement médicamenteux. En première inten-

tion seront utilisées les statines, du moins dès

l’âge de 8 ans. Les médicaments qui traitent

une dyslipidémie ne remplacent pas mais

accompagnent un régime.

La prise en charge des enfants avec une dys-

lipidémie devrait se faire en collaboration

avec un centre spécialisé dans le traitement

des maladies métaboliques, du moins lors de

la phase diagnostique initiale et de mise en

place du traitement.

Conclusions pour la pratique

Les auteurs de cet article estiment important

de ne pas centrer l’attention des familles

concernées uniquement sur le taux de choles-

térol, mais de considérer celui-ci comme un

facteur de risque parmi d’autres. Outre la ré-

duction d’un taux élevé de cholestérol, la

prise en compte des conditions de vie, de

l’alimentation, de l’activité physique, du poids

sont des défis tout aussi importants.

L’anamnèse familiale est la pierre angulaire

d’une évaluation globale. Lorsqu’elle est posi-

tive, des dosages ciblés des lipides plasma-

tiques sont indiqués déjà pendant la petite

enfance.

Le traitement des dyslipidémies est complexe

et inclut une intensification de l’activité phy-

sique et l’évitement de facteurs de risque

supplémentaires tout autant que le régime et

les médicaments.

Références

1) Daniels SR, Greer FR.Lipid screening and cardio-

vascular health in childhood.Pediatrics 2008; 122

(1): 198–208.

2) Peterson AL, McBride PE.A review of guidelines for

dyslipidemia in children and adolescents. Wmj

2012; 111 (6): 274–81; quiz 282.

3) Koletzko.Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von

Hyperlipidämien bei Kindern und Jugendlichen.

Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Stoffwech-

selstörungen (APS) 2007; http://www.aps-med.

de/documents/hyperlipid-22-12-2007.pdf.

4) Hovingh GK et al.Diagnosis and treatment of fami-

lial hypercholesterolaemia.Eur Heart J2013; 34

(13): 962–71.

5) MiserezAR,MullerPY.Familial defective apolipopro-

tein B-100: a mutation emerged in the mesolithic

ancestors of Celtic peoples? Atherosclerosis 2000;

148 (2): 433–6.

6) HegeleRA.Plasma lipoproteins: genetic influences

and clinical implications. Nat Rev Genet 2009; 10

(2): 109–21.

7) Brown MS, Kovanen PT, GoldsteinJL.Regulation of

plasma cholesterol by lipoprotein receptors.

Science 1981; 212 (4495): 628–35.

8) Niu DM et al.Clinical observations, molecular gene-

tic analysis, and treatment of sitosterolemia in in-

fants and children. J Inherit Metab Dis 2010; 33 (4):

437–43.

9) DurringtonP.Dyslipidaemia. Lancet 2003; 362

(9385): 717–31.

10) Wang TJ et al. Carotid intima-media thickness is

associated with premature parental coronary heart

disease: the Framingham Heart Study. Circulation

2003; 108 (5): 572–6.

11) Creider JC, Hegele RA, JoyTR.Niacin: another look

at an underutilized lipid-lowering medication. Nat

Rev Endocrinol 2012; 8 (9): 517–28.

12) Belay B, BelamarichPF, Tom-RevzonC. The use of

statins in pediatrics: knowledge base, limitations,

and future directions.Pediatrics 2007; 119 (2):

370–80.

13) Avis HJ et al.A systematic review and meta-analysis

of statin therapy in children with familial hypercho-

lesterolemia.ArteriosclerThrombVascBiol 2007; 27

(8): 18 03–10.

14) De Ferranti S, LudwigDS.Storm over Statins — The

Controversy Surrounding Pharmacologic Treat-

ment of Children, New Engl J Med 2008; 359 (13):

1309–1312.

15) De Franca E, Alves JG, HutzMH.Apolipoprotein E

polymorphism and its association with serum lipid

levels in Brazilian children.HumBiol 2004; 76 (2):

267–75.

Correspondance

Prof. Johannes Häberle

Abteilung für Stoffwechselkrankheiten

Universitäts-Kinderspital Zürich

Steinwiesstrasse 75

CH-8032 Zürich

Johannes.Haeberle@kispi.uzh.ch

Les auteurs certifient qu’aucun soutien fi-

nancier ou autre conflit d’intérêt n’est lié à

cet article.

1

/

4

100%