Radiothérapie

Radiothérapie 1

Radiothérapie

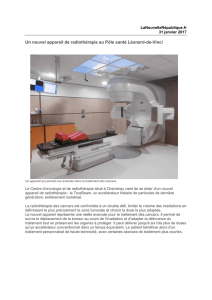

Accélérateur de particules Clinac 2100 C

La radiothérapie est une méthode de

traitement locorégional des cancers, utilisant

des radiations pour détruire les cellules

cancéreuses en bloquant leur capacité à se

multiplier. L'irradiation a pour but de

détruire toutes les cellules tumorales tout en

épargnant les tissus sains périphériques.

La radiothérapie est utilisée chez plus de la

moitié des patients ayant un cancer. Elle est,

avec la chirurgie, le traitement le plus

fréquent des cancers et peut entraîner une

guérison à elle seule. Elle peut être utilisée

seule ou associée à la chirurgie et à la

chimiothérapie. Ses indications sont liées au

type de la tumeur, à sa localisation, à son

stade et à l'état général du patient. Elle peut

être faite en ambulatoire, c’est-à-dire sans hospitalisation, car les séances sont de courte durée et les effets

secondaires moindres que lors d'une chimiothérapie.

On distingue quatre grandes techniques de radiothérapie :

• La radiothérapie externe : c'est la plus connue et la plus utilisée, la source de rayonnement est à l'extérieur du

malade. Les bombes au cobalt, qui utilisent une source radioactive γ de cobalt 60, ont pratiquement disparu, au

moins dans les pays développés, au profit des accélérateurs linéaires de particules de rayonnement X haute

énergie et faisceaux d'électrons. Il existe trois techniques principales : la radiothérapie conventionnelle, la

radiothérapie conformationnelle et la tomothérapie ou radiothérapie hélicoïdale, mais qui est peu répandue.

• La curiethérapie : la source radioactive est placée pendant une durée limitée (le plus souvent quelques heures) ou

définitivement, à l'intérieur du malade, dans la tumeur ou dans une cavité à son contact. Trois techniques

principales, elles même se subdivisent en sous-techniques suivant leur débit de dose (bas débit et haut débit) et

leur type de chargement (manuel ou différé). Il s'agit de la curiethérapie interstitielle, la curiethérapie

endocavitaire et la curiethérapie endoluminale

• La radiothérapie métabolique vectorielle : la source radioactive est liquide, injectable, non scellée, et va se fixer

sur les cellules cibles.

• La radiochirurgie : proche de la radiothérapie externe, son principe et ses indications sont cependant différents des

autres techniques de radiothérapie en se rapprochant de ceux de la chirurgie, elle utilise un ou plusieurs faisceaux

ultra-focalisés. Deux types d'appareillage sont utilisés : le Gamma-Knife ou Novalis et le Cyberknife.

Radiothérapie 2

Indication

En fonction du type de la tumeur, de sa localisation, de sa taille, de son extension et de son stade, de l'état général du

patient et des symptômes associés, on distingue trois situations très différentes dans lesquelles on va utiliser la

radiothérapie dans des buts bien précis :

La radiothérapie curative

Comme son nom l'indique, l'objectif est d'irradier toutes les cellules cancéreuses afin d'entraîner le contrôle voire la

guérison du cancer. Cela implique l'absence de lésions à distance. Elle est indiquée dans environ la moitié des

irradiations. Elle peut être utilisée seule ou en association avec la chirurgie ou la chimiothérapie.

La dose nécessaire dépend du type et du volume de la tumeur, certaines étant très radiosensibles alors que d'autres

sont radiorésistantes. Il faut veiller à ce que la dose permettant le contrôle tumoral soit inférieure à la dose de

tolérance critique des organes, ce qui implique une technique rigoureuse au risque de ne pas délivrer une dose

suffisante et d'avoir une récidive locale ou au contraire de délivrer une dose excessive et d'entraîner un effet

secondaire. Le protocole habituel délivre une dose de 10 Gy par semaine à raison de 5 séances de 2 Gy par jour. La

dose totale varie selon les cas de 30 à 70 Gy.

La radiothérapie palliative

L'objectif n'est pas ici de guérir le cancer mais de soulager le patient par de légères doses, permettant d'atténuer la

douleur résultant de cancer trop avancé pour être soigné.

Elle s'adresse aux cancers trop évolués localement ou métastatiques.

Le traitement étant palliatif, il doit être de courte durée et peu agressif, pour entraîner le moins de désagréments

possible au patient. Par exemple, l'irradiation de type "split-course", permet de récupérer entre 2 séries d'irradiations.

La radiothérapie symptomatique

Son objectif est de soulager un symptôme majeur particulièrement gênant pour le malade. Son efficacité est :

• Antalgique : L'effet antalgique de l'irradiation est quasiment constant et se manifeste rapidement en quelques

jours. Elle est souvent utilisée dans les douleurs des métastases osseuses. La disparition de la douleur se produit

dès les premières séances, après parfois une recrudescence douloureuse due à l'inflammation radio induite.

• Hémostatique : Dans le cas des hémorragies persistantes que l'on retrouve parfois dans des cancers du rectum, de

la vessie, ORL ou gynécologiques, quelques séances de radiothérapie entrainent l'assèchement et l'arrêt du

saignement.

• Décompressive : Dans les cancers avec signes de compression médullaire - qui constituent une urgence, ou

radiculaire, la radiothérapie peut être un traitement efficace, à condition de la commencer dès les premiers signes

de compression. Elle doit être de courte durée, souvent juste quelques séances afin de limiter l'irradiation

vertébrale. De plus, les œdèmes par compression veineuse ou lymphatique sont également bien améliorés par la

radiothérapie.

Radiothérapie 3

Application

Selon la localisation et le stade des tumeurs, la radiothérapie peut être utilisée seule, mais elle est le plus souvent

combinée avec un traitement chirurgical et/ou une chimiothérapie et/ou une hormonothérapie.

La plupart des cancers peuvent être traités par radiothérapie dans une certaine mesure. Ceci inclut les cancers du

sein, de la prostate, du poumon, du rectum etc.

Cette thérapie est, la plupart du temps, appliquée pour traiter une région localisée autour d'une tumeur. Le champ des

radiations couvre souvent aussi le réseau lymphatique drainant la tumeur.

Afin d'atteindre la zone tumorale et ses extensions éventuelles sans porter atteinte aux tissus sains environnants, on

irradie la cible successivement selon différents angles, de telle sorte que les champs d'irradiation se superposent sur

la région à traiter. Le maximum de radiation est alors localisé à la zone tumorale.

Avant le développement des médicaments immunosuppresseurs, cette technique était utilisée pour prévenir les

réactions immunitaires indésirables lors de transplantations d'organes.

Dosage

La dose de radiations délivrée en radiothérapie se mesure en Gray (Gy). Le médecin radiothérapeute prescrit une

dose à délivrer dans une région donnée (généralement la tumeur) ainsi que le fractionnement à utiliser (dose par

séance). Il définit le cas échéant les contraintes de dose à ne pas dépasser dans les régions avoisinantes (organes à

risques). La dose prescrite et son fractionnement dépendent de la localisation et de la nature de la maladie.

Généralement une dose de 45 à 80 Gy est délivrée à la cible par fraction de 2 Gy/jour (ordre de grandeur). Le sein est

par exemple traité par des doses de 45-50 Gy et les tumeurs pulmonaires par des doses supérieures à 65 Gy. La dose

peut être délivrée par des faisceaux de photons ou d'électrons d'énergie comprise entre 1,25 MeV (bombe au cobalt)

et plusieurs MeV pour les accélérateurs linéaires. Plus rarement les neutrons, les protons, les pions ou encore des

photons d'énergie plus basse sont également utilisés. Le radiophysicien propose alors une planification du traitement

qui sera validée ensuite par le radiothérapeute. Il s'agit d'établir le nombre et la disposition des faisceaux qui vont

permettre de délivrer la dose à la cible en limitant la dose délivrée aux tissus sains.

Voici les doses maximales admissibles de certains organes:

Moelle épinièreŠ: 45 Gy,

Tronc cérébralŠ: 54 Gy,

Chiasma optiqueŠ: 54 Gy,

Nerf optiqueŠ: 60 Gy,

CerveauŠ: 60 à 70 Gy,

ParotidesŠ: 40 à 60 Gy,

LarynxŠ: 60 à 64 Gy,

Poumons: 20 Gy,

FoieŠ: 20 Gy,

OsŠ: 50 Gy,

ProstateŠ: 75-80 Gy,

CœurŠ: 45-50 Gy,

CristallinŠ: 12 Gy,

ThyroïdeŠ: 20 Gy

Radiothérapie 4

Surveillance

Comme tout traitement une surveillance s'impose. Elle doit s'assurer :

• de la bonne réalisation technique de l'irradiation,

• de la bonne tolérance du patient, jugée sur la clinique essentiellement, en surveillant l'apparition d'effets

secondaires,

• de la bonne efficacité du traitement, jugée sur la clinique et les examens complémentaires.

Contrôle des conditions techniques de l'irradiation

• Le bon fonctionnement du générateur de rayonnement est contrôlé par les ingénieurs, le technicien biomédical ou

le radiophysicien du service de radiothérapie ; le contrôle périodique des doses qu'il délivre est effectué par le

radiophysicien. Le détail de ces contrôles obligatoires est rédigé par l'Afssaps

• Le bon positionnement du malade et du faisceau est contrôlé par le manipulateur en électroradiologie médicale et

le radiothérapeute lors de la première séance de repérage.

• Les temps d'irradiation, les doses délivrées et les collimations sont programmés par le dosimétriste et le

radiophysicien en coopération avec le radiothérapeute à l'aide d'outils informatiques.

• La bonne installation du malade sur la table et le suivi du traitement sont contrôlés à chaque séance par le

manipulateur en électroradiologie médicale et, lors des consultations, par le radiothérapeute.

Surveillance clinique du patient

La surveillance du malade pendant toute la durée de la radiothérapie est assurée par le médecin radiothérapeute et par

son médecin traitant. Elle a pour but essentiel de s'assurer de la bonne tolérance par le malade et de la bonne

efficacité du traitement.

• Lors de la première consultation, particulièrement longue, le patient est informé de toutes les modalités

techniques de la radiothérapie et des effets indésirables et secondaires à surveiller. Il est pesé et des conseils

hygiéno-diététiques sont donnés. Une évaluation psychologique est faite et un suivi ou un traitement sont

envisagés. Un traitement symptomatique est également prévu selon les cas - douleur, anxiété, troubles digestifs,

amaigrissement ...

• Puis des consultations de suivi sont effectuées de façon hebdomadaire. Elles ont pour but notamment

• de soutenir le patient sur le plan psychologique de façon adaptée,

• d'apprécier la tolérance clinique, sur le plan général - poids, fatigue, état général et sur le plan locorégional -

apparition de complications locales aigües,

• de suivre l'évolution de la lésion, grâce à la clinique et aux symptômes ou grâce à des examens

complémentaires biologiques ou radiologiques,

• de suivre sur le plan hygiéno-diététique le patient.

• Parfois l'irradiation doit être interrompue en cas d'intolérance majeure.

• En fin de traitement, le radiothérapeute rédige un compte rendu complet précisant notamment la technique

utilisée, les doses délivrées, les effets secondaires éventuellement rencontrés, la tolérance et l'efficacité. Ce

compte rendu est adressé aux différents médecins responsables du patient.

Radiothérapie 5

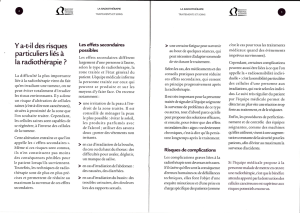

Effets secondaires

Les effets secondaires peuvent être divers et variés suivant la localisation de l'irradiation. Dans tous les cas, on

distingue la toxicité aiguë de la toxicité tardive.

La toxicité aiguë regroupe les conséquences qui se font ressentir dans les quelques jours après le traitement et jusqu'à

6 mois après. Elle touche surtout les tissus à renouvellement rapide comme la peau, les muqueuses, la moelle

osseuse. La toxicité tardive regroupe les effets secondaires qui apparaitront entre 6 mois et 30 ans après la fin de

l'irradiation. Elle est irréversible et touche essentiellement les tissus de soutien, avec développement d'une fibrose.

Ci-dessous, les effets secondaires en fonction des différents sites:

• YeuxŠ:

• opacification du cristallin : cataracte induite à partir de 10 Gy

• la rétine est radio résistante (non sensible aux rayonnements ionisants)

• Si la dose est supérieure à 50 Gy, risque de nécrose de l'œil

• Au niveau ORLŠ:

• toxicité aiguëŠ: mucite[1] (irritation de la muqueuse), épithélite, agueusie

• toxicité tardiveŠ: xérostomie vers 30 à 40 Gy, nécrose osseuse, hypothyroïdie, risque dentaire

• CheveuxŠ:

• Alopécie à 30 Gy, définitive à 40 Gy

• ŒsophageŠ:

• Œsophagite aiguë à 40 Gy, sténose tardive si plus de 60 Gy

• PoumonsŠ:

• toxicité aiguëŠ: pneumopathie radique (toux, asthénie, dyspnée, état fébrile)

• toxicité tardiveŠ: insuffisance respiratoire, variable en fonction du volume pulmonaire irradié

• CœurŠ:

• toxicité aiguëŠ: péricardite à partir de 50 Gy

• toxicité tardiveŠ: risque coronariens

• IntestinŠ:

• toxicité aiguëŠ: diarrhée, douleurs

• toxicité tardiveŠ: grêle radique si dose supérieure à 45 Gy

• Organes de reproductionŠ:

• stérilité définitive ou temporaire possible en fonction de l'âge à partir de 10 à 12 Gy

• VessieŠ:

• toxicité aiguëŠ: pollakiurie, brulure mictionnelle

• toxicité tardiveŠ: fibrose de la vessie à partir de 60 Gy

• ReinsŠ:

• insuffisance rénale

• Moelle épinièreŠ:

• Myélite radique (exceptionnel)

• PeauŠ:

• l'érythème apparaissant dans les deux semaines, suivi d'une desquamation sèche

• la radiodermite exsudative, formée de phlyctènes pouvant suinter

• la radionécrose aiguë, ulcération douloureuse

• toxicité tardive : l'atrophie, les troubles de la pigmentation, télangiectasies, scléroses.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%