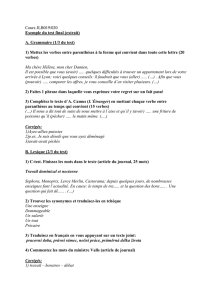

L`espérance selon Ricœur

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -

Cracovie, 14-15 octobre 2009.

Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris

-----------------------------------------

1

L’ESPERANCE SELON PAUL RICOEUR

« L’espérance est destinée à ouvrir

ce que le système voudrait fermer »1

Prendre la parole ici, à Cracovie, dans le cadre de l’ « Ignacianum », pour évoquer

« l’espérance selon Paul Ricœur », est à la fois un honneur et une joie. Honneur d’aborder ce

thème dans un pays qui a donné au monde, aux heures les plus sombres de notre commune

histoire, de magnifiques leçons d’espérance, et qui a lié de manière désormais inoubliable

l’espérance et la solidarité. Honneur de le faire dans une ville qui a offert à l’Eglise, pour

entrer dans le troisième millénaire, un pape qui a manifesté à la face du monde que

l’espérance théologale est une force réellement opératoire dans l’histoire humaine, capable de

transformer les situations de mort en promesses de vie. Mais joie aussi de traiter de ce thème

dans le cadre des Facultés jésuites, car j’appartiens à une communauté religieuse qui doit

beaucoup à la tradition spirituelle ignatienne. Et surtout de le traiter selon Paul Ricœur, ce qui

constitue pour moi, en toute rigueur de termes, un « parcours de la reconnaissance ». Il se

trouve en effet qu’en 1961, étudiante à la Sorbonne et devant choisir le thème d’un « diplôme

d’études supérieures », selon la terminologie d’alors, je sollicitai Paul Ricoeur comme

directeur de mémoire, et travaillai sous sa direction justement sur le thème de l’espérance.

Puis les années passèrent et nos liens se distendirent, pour se renouer de manière très profonde

pendant les derniers mois de sa vie, où j’ai pu à plusieurs reprises lui rendre visite à Chatenay

Malabry. Aussi aimerais-je reprendre ici à mon compte les lignes qui ouvrent un de ses

premiers livres, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, en remplaçant simplement le nom de Gabriel

Marcel par celui de Paul Ricœur : « Il fait une expérience étrange, celui qui, ayant un jour

reçu le choc philosophique décisif de la pensée de Paul Ricœur, retourne à l’œuvre qui l’a la

première fois éveillé Cette seconde lecture est pour lui une seconde découverte, comme si le

choc nouveau qu’il en reçoit ne l’atteignait pas au même point de lui-même que la première

rencontre »2. C’est à cette seconde découverte que vous m’avez invitée, et je vous en

remercie.

Une question préalable se pose, quant à la pertinence du choix de ce thème comme clé

de lecture de l’œuvre de Paul Ricœur, et donc aussi quant à sa convenance au thème général

du colloque. En effet, l’espérance n’a pas dans cette œuvre le statut de catégorie

fondamentale, éclairant et renouvelant tout un secteur de pensée, à la différence de notions ou

d’expressions comme celles d’ipséité, d’identité narrative, de configuration/refiguration, de

monde du texte, etc. D’autre part elle n’intervient pratiquement jamais de façon frontale dans

les grandes œuvres de la maturité, même là où on serait en droit de l’attendre, c’est à dire dans

la réflexion sur le temps et sur l’histoire : quelques brèves allusions dans Temps et Récit, et

aucune thématisation explicite dans La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli. Il faudrait plutôt parler

d’un thème en état de diaspora, qui surgit discrètement et disparaît de même, à la manière de

ces sources en terre calcaire dont on suit les résurgences de lieu en lieu sans continuité visible

de l’une à l’autre. En dépit de ces constats, je voudrais défendre l’hypothèse que l’espérance

constitue bien un lieu philosophique de première importance dans la pensée de Paul Ricœur.

Elle traverse l’œuvre entière, depuis l’ouvrage consacré en 1947 à Gabriel Marcel et à Karl

Jaspers auquel je faisais allusion à l’instant, jusqu’à l’émouvant témoignage posthume que

représente Vivant jusqu’à la mort. Plutôt qu’une catégorie, un thème ou même une notion, on

1 CI 486.

2 GM/KJ, 13.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -

Cracovie, 14-15 octobre 2009.

Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris

-----------------------------------------

2

pourrait la définir comme un plan d’intelligibilité spécifique, une sorte d’intentionnalité

irréductible, un selon. C’est ainsi que Paul Ricœur intitule un texte essentiel pour notre propos

« La liberté selon l’espérance », et qu’il y déchiffre, à la suite de Moltmann, le kérygme

chrétien « selon la norme de l’eschatologie », c’est à dire « en termes d’espérance, de

promesse, de futur »3 ; de même il souligne que la description du péché ne peut être que

« l’envers d’une parole de délivrance et d’espérance » qui seule la rend possible4. Ce plan

d’intelligibilité se situe bien souvent comme une région frontière, ou, mieux, une sorte

d’horizon qui ouvre une échappée, comme une trouée entre deux perspectives trop courtes :

entre scepticisme et dogmatisme, entre « consentement stoïcien » et « consentement

orphique », entre une philosophie triomphale de l’histoire et un abandon à l’absurde, entre

une philosophie des limites et une philosophie systématique.

Il s’agit donc, selon l’expression de Ricœur, de déployer un « intellectus spei » qui va

modifier sensiblement, non seulement la conception que le philosophe se fait de sa propre

tâche, mais aussi le type d’articulation qu’il institue entre son travail proprement

philosophique et les sources religieuses auxquelles il se réfère. Peut-être même peut-on tenter

d’y voir, de manière discrète, le nœud qui relie l’une à l’autre son intention philosophique et

ce que j’appellerais volontiers son intention existentielle : la manière qui fut sienne de

formuler le « Me voici » reçu de la Bible ou le « Hier stehe ich » reçu de Luther. Ces trois

manières d’envisager et de pratiquer pour notre compte l’intellectus spei comme une

intentionnalité spécifique et irréductible seront le fil conducteur de mon exposé, et me

permettent de le rattacher sans trop d’artifice à la problématique générale du colloque.

L’espérance, une intentionnalité philosophique spécifique

Il est classique de définir le propos de Paul Ricœur comme une philosophie réflexive,

phénoménologique et herméneutique. De fait, ces trois attributs offrent une structure

commode pour dégager les principaux traits de son approche de l’espérance et en faire

apparaître le caractère décisif. En ce qui concerne le premier, il ne suffit sans doute pas de

noter que Ricœur reçoit de Gabriel Marcel5 une thématique réflexive déjà richement élaborée

sur l’espérance, et de Jean Nabert une profonde méditation sur le mal qui resteront l’une et

l’autre à l’arrière-plan de sa propre pensée. Précoces, ces deux influences seront durables.

Assidu aux fameux « vendredis » où Marcel recevait ses étudiants, Ricœur dit avoir « gardé

de ces séances un souvenir inoubliable » et souligne : « Ce recours à la “réflexion seconde”

m’a certainement aidé à accueillir les thèmes marcéliens principaux sans avoir à renier les

orientations majeures d’une philosophie réflexive elle-même orientée vers le concret6 ». Mais

c’est surtout à Kant qu’il est important de faire référence ici, car c’est la question kantienne de

l’Opus Postumum, « Que m’est-il permis d’espérer ? » qui définit de la manière la plus forte

la composante réflexive de l’intellectus spei. Cette question est en effet en première personne,

et la critique que Ricœur va adresser très vite au cogito cartésien ou au sujet transcendantal

kantien semble laisser indemne, du moins pendant longtemps, le sujet de la troisième question

kantienne. Or celui-ci est non seulement le sujet moral responsable de ses actes, mais, selon la

3 CI 395-396.

4 FC 524.

5 Paul Ricœur n’a pas cessé, tout au long de son œuvre , de marquer sa dette de reconnaissance envers Gabriel

Marcel. : « Gabriel Marcel que j’ose considérer encore comme l’un de mes peu nombreux maîtres, à l’égal de

Husserl et de Nabert » L II, p. 92. Cf. Entretiens Paul Ricœur – Gabriel Marcel, ed. Présence de Gabriel Marcel,

Paris 1967 ; Lectures II, « Entre Gabriel Marcel et Jean Wahl » (1976) ; « Réflexion primaire et réflexion

seconde chez Gabriel Marcel » (1984) ; « Entre éthique et ontologie : la disponibilité » (1988) ; La Critique et la

Conviction (1995), p. 21, 35, 41-44 ; Réflexion faite (1995), p. 16-17.

6 RF 17.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -

Cracovie, 14-15 octobre 2009.

Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris

-----------------------------------------

3

problématique de la Religion dans les limites de la simple raison, celui qui pose et se pose la

question du vœu entier de son vouloir, « die Absicht aufs höchste Gut »7. Il s’agit, dans une

perspective résolument téléologique et réflexive, de l’adéquation de sa volonté au bien et de la

régénération de cette volonté habitée par une visée d’accomplissement, et cependant

incapable de se procurer sa fin par son propre pouvoir. On pourrait en ce sens parler ici d’une

« véhémence du sujet », en quête d’une réappropriation des sources obscures de sa volonté

mauvaise et des fins ultimes de sa volonté bonne - comme Paul Ricœur parle ailleurs de

« véhémence ontologique ». C’est au cœur de cette véhémence du sujet que l’intellectus spei

va se frayer une route.

A cette première caractérisation réflexive, il faut tout de suite ajouter la note

phénoménologique. Elle vaut déjà, dans une large mesure, pour la description que Gabriel

Marcel donnait de l’espérance, et qu’il intitulait de manière significative Esquisse d’une

phénoménologie et d’une métaphysique de l’espérance8. Ricœur commente ce titre en ces

termes : « Le mot phénoménologie rappelle qu’on ne s’attarde pas au contexte psychologique

en tant qu’éprouvé, mais que l’on cherche l’intention de l’expérience sans souci de

l’expliquer, c’est à dire de la réduire à des éléments simples. Respecter le “phénomène”, c’est

à dire la réalité intégrale telle qu’elle s’offre, c’est la comprendre dans sa visée la plus

signifiante et non l’expliquer par sa composante la plus insignifiante »9. Plusieurs des traits

que Ricœur retient de cette phénoménologie marcélienne de l’espérance vont être comme la

cellule mélodique de ses propres développements : la transcendance de l’espérance vis à vis

de tout l’ordre empirique, de tout savoir d’entendement comme de toute maîtrise technique,

sans pour autant s’exiler hors du monde ; sa proximité avec les thèmes de l’épreuve, du mal et

du malheur ; son rattachement au soi et au toi plutôt qu’au moi ; enfin son lien avec « le fond

des choses », qui confère à toute cette description une portée proprement ontologique.

C’est surtout à la fin du premier tome de la Philosophie de la Volonté que la

phénoménologie de l’espérance trouve sa place, mais en même temps sa mise en question,

après la longue enquête qui étend l’analyse eidétique husserlienne au domaine de la volonté et

de l’affectivité. Dans ces pages s’élève, entre stoïcisme et orphisme, la voix frêle et têtue de

l’espérance : « L’admiration, chant du jour, va à la merveille visible, l’espérance transcende

dans la nuit. L’admiration dit : ”le monde est bon, il est la patrie possible de la liberté ; je

peux consentir“. L’espérance dit : “le monde n’est pas la patrie définitive de la liberté ; je

consens le plus possible, mais j’espère être délivré du terrible…”10 Mais surgit en même

temps la question : jusqu’à quel point est-il permis d’introduire l’espérance dans le champ

d’une eidétique de la volonté ? et en retour jusqu’à quel point est-il permis d’en faire

abstraction ? Ce « m’est-il permis d’espérer ? » d’ordre épistémologique, accompagne en

sourdine le « que m’est-il permis d’espérer ? » kantien et souligne le caractère « atopique » et

« aporétique »11 de l’espérance. Il dépasse et déplace l’enquête proprement

phénoménologique. Il la dépasse, car l’espérance ne peut surgir qu’aux confins de la

phénoménologie, là où elle « se transcende elle-même dans une métaphysique », orientant une

« double option » sur la faute et sur la transcendance. Mais il la déplace aussi, car la prise en

compte de la « nuit » d’où monte le chant de l’espérance fait apparaître « une nouvelle

thématique » qui appelle « une nouvelle méthode d’approche »12 : ce sera, avec l’émergence

7 CI 406.

8 Gabriel Marcel, Homo Viator, Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, Ed. Présence de Gabriel

Marcel, Paris.

9 GM/KJ 77.

10 VI 599.

11L III 40 : L’herméneutique philosophique de l’espérance « est sans lieu, proprement atopique » ; CI 402 :

« L’espérance, en son jaillissement, est aporétique, non par manque, mais par excès de sens. »

12 FC 25.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -

Cracovie, 14-15 octobre 2009.

Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris

-----------------------------------------

4

de la question du mal, la greffe de l’herméneutique des symboles sur la démarche

phénoménologique.

De manière significative, L’Homme faillible ne comportait pas de référence à

l’espérance, car celle-ci ne pouvait intervenir au plan des structures eidétiques encore

abstraites de la volonté ; elle ne le peut que lorsqu’on passe du thème de la finitude à celui de

la culpabilité, c’est à dire au moment où est pris en compte « le régime concret, historique, de

la volonté »13. Le Sitz im Leben de l’espérance est le lieu même où la volonté se heurte à

l’opacité du mal. Dès lors, inséparable de l’épreuve concrète d’une volonté non seulement

faillible, mais coupable, l’intellectus spei doit être médiatisé par les symboles et les mythes

qui font venir « à la lumière de la parole »14 l’expérience obscure du mal humain. On sait que

ce détour par les symboles et les mythes, que Ricœur qualifiera ultérieurement comme sa

première herméneutique15, organise de manière dynamique le champ des mythes du mal

autour du « mythe adamique », affirmé comme « le lieu où on peut le mieux écouter, entendre

et comprendre l’instruction des mythes dans leur ensemble »16. Ce privilège du mythe

adamique le constitue ainsi lui-même en clé herméneutique de l’ensemble de la symbolique

du mal. Il permet à l’auteur, tout en maintenant une épochè rigoureuse de la conviction de foi,

de dépasser le simple comparatisme d’un « don Juan des mythes » pour engager la question

proprement philosophique de la vérité17. Mais pourquoi ce privilège du mythe adamique ?

Son « pouvoir révélant » lui vient certes de sa convenance à l’expérience intégrale, qui lui

permet d’assumer en lui-même les ressources d’intelligibilité portées par les autres mythes18.

Mais surtout, à travers son déploiement et ses reprises dans le corpus des Ecritures juives et

chrétiennes, par le relais des figures d’Abraham, du Fils de l’Homme, du Roi Messie, du

Serviteur de Yahvé, puis du symbolisme paulinien du « second Adam », ce mythe ne regarde

pas tant vers le passé que vers l’avenir, un avenir selon l’espérance : « Dans son passé

repensé, l’Israélite voit une flèche d’espérance ; avant même toute eschatologie, il se

représente l’histoire de ses “pères” comme une histoire dirigée par une “promesse”, tendue

vers un “accomplissement” »19. D’autre part, le mythe adamique, en affirmant, cette fois en

amont du péché, la bonté originaire de toute la création, pose une limite au vertige tragique.

La création est bonne, le péché n’est pas plus la réalité humaine originaire qu’il n’en est la

réalité dernière. Par là même, face à l’opacité récurrente du mal, subi ou commis, le mythe

autorise la « timide espérance », qui « seule pourrait anticiper en silence la fin du phantasme

du « dieu méchant »20.

Nous pouvons dès lors comprendre en quel sens l’espérance peut être dite « entre

phénoménologie et herméneutique » : c’est l’enquête herméneutique, convoquant le mythe

adamique et le mettant en perspective avec la totalité de l’expérience d’Israël et de la

confession chrétienne du salut en Christ, qui permet de dessiner les traits majeurs d’une

véritable phénoménologie de l’espérance. On peut résumer ces traits à l’aide des catégories

pauliniennes maintes fois reprises par Ricœur : l’intentionnalité propre de l’espérance est un

« en dépit de », un « combien plus », et un « afin que ». J’espère en dépit du mal ; j’espère

aussi que là où il abonde, le salut peut surabonder ; j’espère enfin que tout cela advient afin

que miséricorde soit faite à tous. Ou, pour le dire en d’autres termes, l’espérance renvoie à

une phénoménologie en tant qu’elle est une structure intentionnelle spécifique de la

13 RF 25.

14 FC 476.

15 RF 54.

16 FC 523.

17 Cf. FC 525.

18 Cf. FC 549.

19 FC 477.

20 FC 544.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -

Cracovie, 14-15 octobre 2009.

Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris

-----------------------------------------

5

conscience ; mais cette structure ne s’atteint pas directement. En raison de son lien avec

l’obscur du mal et avec l’ouverture eschatologique du salut, elle ne peut être décrite que par le

détour des figures et des symboles qui en préservent le sens et l’élan. Le Nouveau Testament

le sait bien, lui qui parle de l’espérance selon la riche symbolique de l’« ancre qui pénètre par-

delà le voile » (Hb 6,19), ou des « arrhes » (Ep 1,14) de l’héritage promis.

Mais alors surgit la question : en recourant à la symbolique biblique et en lui accordant

un statut privilégié, n’avons-nous pas outrepassé le discours philosophique, et glissé

subrepticement vers le discours de confession de foi qui porte les textes bibliques21 ? Comme

on sait, Paul Ricœur pose lui-même la question au terme de son enquête, et y répond par le

cercle herméneutique du « croire pour comprendre » et du « comprendre pour croire ». Ce

cercle impose à la pensée le risque d’un pari, mais aussi l’obligation de vérifier ce pari et « de

le saturer en quelque sorte d’intelligibilité »22. Ce double trait nous conduit au plus près de

l’intention philosophique de Paul Ricœur et nous autorise, me semble-t-il, à faire de

l’espérance moins un thème que le style même de sa philosophie. Un pari sur le sens, qui soit

en même temps une obligation ardente de le chercher et de le promouvoir, n’est-ce pas en

effet une autre façon de définir l’espérance ? Dans l’article consacré à « L’espérance et la

structure des systèmes philosophiques », Ricœur écrit : « L’espérance n’est pas un thème qui

vient après d’autres thèmes, une idée qui clôt le système, mais une impulsion qui ouvre le

système, qui rompt la clôture du système »23. Cette formule rejoint l’analyse beaucoup plus

ancienne d’Histoire et Vérité, consacrée à « L’histoire de la philosophie et l’unité du vrai ».

Après avoir dépassé l’aporie de la tentation sceptique ou éclectique induite par la pluralité

contingente des philosophies, comme celle de leur totalisation en un impérialisme oublieux

des singularités, Ricœur s’arrête à la formule : « J’espère être dans la vérité » et la commente

en ces termes : « Je ne peux pas dire cette unité (du vrai), l’articuler rationnellement et

l’énoncer (…). Je ne peux pas englober dans un discours cohérent l’“ouverture” qui fonde

dans l’unité toutes les questions (…). Et pourtant cette “ouverture” n’est pas absolument

dissimulée ; l’espérance ontologique a ses signes et ses arrhes : plus on approfondit une

philosophie, plus on accepte de se laisser dépayser par elle, (…) plus alors on est récompensé

par la joie de toucher à l’essentiel. » Et il ajoute : « La fonction de cette espérance est de

maintenir le dialogue toujours ouvert et d’introduire une dimension fraternelle dans les plus

âpres débats »24.

Règle de lecture de l’histoire de la philosophie – et on sait combien Ricoeur fut un

fraternel lecteur -, l’espérance est aussi l’impetus qui impose de chercher toujours le « surplus

de sens », l’excès du comprendre sur l’expliquer, la ligne dynamique qui va de l’archéologie

du désir à la téléologie de l’espérance, et qui est mise exemplairement en œuvre dans

l’interprétation de l’œuvre de Freud ou dans le débat avec le structuralisme. On sait que cette

tension de l’expliquer et du comprendre, « thème et enjeu majeur de l’herméneutique »25,

traverse toute l’œuvre, s’enrichissant, se dialectisant et se nuançant de plus en plus, comme si,

là encore, l’espérance d’un sens en excès, d’un « orient du texte » ne pouvait naître que d’un

long affrontement de la pensée aux conditions et conditionnements des réalités en cause, qu’il

s’agisse de la conscience ou de ses œuvres, textes ou institutions. Plus radical que le Credo ut

intelligam, s’élève donc un Spero ut intelligam26, dans lequel on pourrait sans artifice

retrouver la structure du « en dépit de », « combien plus », « afin que » : en dépit du soupçon,

21 FC 566 : « Le hiatus entre la réflexion pure sur la « faillibilité » et la confession des péchés est patent. »

22 FC 574.

23 HB 122.

24 HV 59-60.

25 RF 49.

26 HB 117.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%