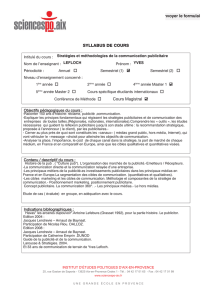

Article de recherche sur les débuts du métier de publicitaire en France

Marine 2011

MOATI

TC.3 – DEGEAD.2

H.E.G. – Mémoire :

« Les débuts du métier de publicitaire en

France (Première moitié du XX° siècle) »

La publicité, Naissance d’une

profession (1900-1940)

Marie-Emmanuelle CHESSEL

CNRS Editions

1

« La publicité pénètre partout, tout le monde la lit, elle touchera vos clients, elle

vous en apportera de nouveaux. C’est un procédé moderne pour l’affaire moderne que doit

être la votre », tel est l’un des slogans que le journal français L’Ouest Eclair faisait apparaître

tous les matins de 1899 à 1944 au milieu de ses articles de presse et autres annonces en tout

genre.

Si l’on se projette au XXI° siècle, il est clair que la publicité fait partie intégrante de nos vies.

Mais à quel moment celle-ci s’est-elle imposée comme élément incontournable du quotidien

des français ?

La période à laquelle ce journal souligne l’arrivée fulgurante de ce nouveau phénomène, à

savoir la première moitié du XX° siècle, mérite une attention particulière. C’est en effet au

début des années 1900 qu’apparaissent les premières instances représentatives des activités

de la publicité, et que celle-ci commence alors à amorcer sa propre histoire.

Il va de soi que les dimensions de la publicité sont très étendues et que ses multiples

facettes aussi bien économique, sociale que culturelle participent à la représentation que

l’on s’en fait aujourd’hui.

Phénomène caractéristique de l’essor des sociétés de masse, c’est une profession qui s’est

construite, et surtout profondément transformée au cours du XX° siècle.

On comprend alors facilement l’importance capitale que constitue l’histoire de la publicité

pour éclairer la place qu’elle occupe actuellement.

2

Pourtant, il apparait que l’histoire de la publicité n’a en réalité guère suscité un réel intérêt,

et qu’elle a plutôt fait l’objet d’ouvrages de vulgarisation que celui de véritables travaux

scientifiques. Comment expliquer un tel désintérêt des auteurs à traiter un sujet qui occupe

une place aussi importante au sein de nos sociétés industrielles ?

Certains des rares auteurs à avoir élaboré des travaux sur la publicité ont tenté de répondre

à cette question en soulevant différentes hypothèses.

Tout d’abord, la plupart des chercheurs se seraient plus concentrés sur des domaines tels

que l’histoire économique que la presse ou les médias. Ensuite, cela pourrait être le reflet du

mépris que la société française a longtemps manifesté à l’égard de la communication

marchande. Il est vrai que, contrairement aux Etats-Unis, la publicité a, en France, longtemps

été considérée comme une activité marginale et sans influence. Cela explique sans doute le

manque d’information qu’ont déploré les chercheurs ayant tenté de mener des études sur

son histoire.

Si beaucoup d’historiens ont été découragé par l’immense chantier de la question

publicitaire, certains passionnés ont, eux, fait partager leurs recherches sur ses acteurs, ses

techniques ou encore sur la construction du métier de publicitaire.

C’est notamment ce à quoi s’est entrepris Marie-Emmanuelle CHESSEL, docteur en Histoire

et chercheuse au CNRS dont les travaux portent essentiellement sur l’histoire des

consommateurs et l’enseignement de la gestion. Son œuvre, La publicité, Naissance d’une

profession 1900-1940, retrace la façon dont la publicité est parvenue à faire sa place dans

une France en pleine transformation.

Avant toute chose, une question essentielle mérite d’être posée : Qu’est ce que l’on entend

par « publicité » ?

Sujet de nombreux débats et controverses, les tentatives de définition d’un tel phénomène

ont fait couler beaucoup d’encre. Au final, si élaborer une définition à laquelle tout le monde

adhère semble difficile à obtenir, on peut néanmoins retenir l’idée suivante : la publicité est

l’ensemble des moyens de toutes sortes, destinés à faire connaître les produits du

commerce et de l’industrie au plus grand nombre de personnes possible, de façon à

suggérer le désir d’en faire l’acquisition au prix d’un sacrifice d’argent.

Aussi, si l’on se réfère à la Thèse pratique de publicité de Hémet, il est évident que ces

« moyens » varient non seulement à travers le temps, mais aussi à travers l’espace. Ils ne

sont certainement pas aujourd’hui ce qu’ils étaient il y a vingt ans, et certainement encore

moins ce qu’ils seront demain. Ce qui réussit quelque part à un moment donné, ne réussira

pas forcément ailleurs à une autre époque.

C’est certainement là le plus gros enjeu du métier de publicitaire qui se dessine peu à peu et

qui prend tout son sens au début du XX° siècle.

Le métier de publicitaire, né sous la plume d’Octave-Jacques Gérin au travers de ses cours à

l’Ecole technique de publicité, n’est pas parvenu à s’imposer sans difficultés.

3

S’il a non seulement remis en cause tout le métier d’affichiste qui existait auparavant, il a

surtout fallu qu’il impose sa légitimité auprès des autres professions du monde de

l’entreprise. Démontrer sa nécessité et son efficacité, tel était le projet ambitieux des

défenseurs de la publicité.

D’autre part, si le métier a pu prétendre à une certaine forme de légitimité dans le monde

des affaires, qu’en est-il du regard de l’opinion publique ? Si l’on s’en tient à ce qu’écrivait

Edgar Morin dans La publicité. De l’instrument économique à l’institution sociale, la publicité

« consiste à transformer le produit en stupéfiant mineur, ou à lui inoculer la substance

droguante, de façon que son achat-consommation procure immédiatement l’euphorie-

soulagement, et à long terme, l’asservissement ». Une position susceptible d’en effrayer plus

d’un, c’est le moins que l’on puisse dire. Pourtant, si elle est encore aujourd’hui largement

critiquée, il semble que plus personne ne remette en cause son caractère essentiel, aussi

bien dans le monde des affaires que dans la sphère publique.

L’œuvre de Marie-Emmanuelle CHESSEL prend ainsi tout son sens et nous conduit à nous

poser la question suivante : Comment le publicitaire est-il parvenu, dans la première moitié

du XX° siècle à imposer sa légitimité aussi bien dans la sphère professionnelle qu’auprès

du grand public ?

Le dossier qui suit ne prétend pas répondre à toutes les questions que pose un sujet aussi

vaste que celui de la publicité, mais il m’a semblé intéressant de traiter le sujet du point de

vue de la « légitimité » qu’a su acquérir le publicitaire au début du XX° siècle. En effet, l’objet

de notre cours cette année a trait aux différents concepts de gestion de l’entreprise, ainsi

qu’à la mise en place de la firme capitaliste et plus particulièrement à celle de sa légitimité

en tant que forme dominante du monde entrepreneurial actuel. J’ai ainsi choisi le thème de

la légitimité publicitaire car elle constitue la justification et le fondement de cette nouvelle

activité, qui a émergé et s’est développée en parallèle avec le monde capitaliste.

Nous étudierons dans un premier temps l’acquisition de la légitimité de la publicité auprès

du corps professionnel, en traitant d’une part des réticences auxquelles elle a du faire face,

puis d’autre part de l’émergence progressive de la profession. Dans un second temps, nous

nous intéresserons à l’acquisition de sa légitimité au regard de l’opinion publique en nous

penchant plus particulièrement sur les difficultés posées par le marché, ainsi qu’aux

différents mouvements, notamment artistiques, qui l’ont aidé à se mettre en place.

4

Sommaire

Comment le publicitaire est-il parvenu, dans la première moitié du XX° siècle, à

imposer sa légitimité aussi bien dans la sphère professionnelle qu’auprès du grand

public ?

Introduction 1

I. Acquisition d’une légitimité dans le monde des affaires

5

A. Des réticences et des difficultés à faire reconnaître la nécessité du métier

1. Une organisation lente du métier face à des critiques virulentes

2. La création d’établissements de formation spécialisés

B. L’émergence progressive d’une profession à part entière

1. La crise des années 30 comme prise de conscience de l’importance de la publicité

2. La création du Centre de Préparation aux Affaires, un tremplin pour la publicité

3. Le prix de la « pub », ou la concurrence entre métiers engendrées par la publicité

II. Acquisition d’une légitimité au regard de l’opinion publique

12

A. L’effort d’adaptation de la publicité face aux difficultés du marché

1. Une société française d’abord inadaptée à l’intrusion de ce nouveau phénomène

2. Les moyens mis en œuvre pour faire face aux limites posées par le marché

B. L’art moderne au secours de la publicité

1. Tentatives de réglementation de l’affichage au début du XX° siècle, un frein à

l’expansion de l’activité du publicitaire ?

2. L’alliance entre artistes modernes et publicitaires, deux activités en quête de

légitimité

L’exposition internationale de 1937, ou l’apogée de la légitimation de la publicité auprès

des professionnels et des consommateurs 19

Conclusion 20

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%