les conséquences de la financiarisation sur la répartition - CFE-CGC

LES CONSÉQUENCES

DE LA FINANCIARISATION

SUR LA RÉPARTITION

DES REVENUS ET LA CROISSANCE

Célia FIRMIN*

*CES – MATISSE et CEPN, Université Paris I et Paris Nord

Juin 2008

Recherche effectuée dans le Cadre d'une convention conclue

entre l'Institut de Recherches Économiques et Sociales (IRES) et la CFE-CGC

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION .................................................................................................................................................................................................................... 5

CHAPITRE 1 – LA FRANCE DES ANNÉES 1980 ET 1990 : FINANCIARISATION,

DÉFORMATION DE LA RÉPARTITION ET RALENTISSEMENT DE

L’ACCUMULATION .............................................................................................................................................................. 7

1. Évolutions des institutions financières et monétaires et financiarisation .................................. 7

1.1. La France des Trente Glorieuses : un système financier reposant sur l’État

et le secteur bancaire .............................................................................................................................................................................. 7

1.2. Les années 1980 et 1990 : réformes institutionnelles et développement des

marchés financiers ...................................................................................................................................................................................... 8

1.2.1. L’ouverture du marché monétaire

.................................................................................................................................. 8

1.2.2. Construction européenne et essor des marchés financiers

............................................................. 9

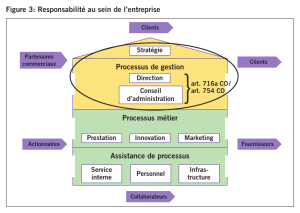

1.3. Privatisations, influence croissante des investisseurs institutionnels et évolution

de la gouvernance des entreprises ...................................................................................................................................... 10

1.3.1. Des spécificités institutionnelles qui s’estompent avec les privatisations

...................... 10

1.3.2. Une influence croissante des investisseurs institutionnels et des principes de

« gouvernance d’entreprise »

............................................................................................................................................. 11

2. Ralentissement de la croissance, évolution des structures de financement et

réduction de la part des salaires ........................................................................................................................................................... 13

2.1. Montée de l’autofinancement, recul de l’endettement et accroissement des

émissions d’actions ................................................................................................................................................................................... 13

2.2. Ralentissement de la croissance et de l’accumulation en parallèle d’un

accroissement des revenus distribués par les SNF ...................................................................................... 14

2.3. Recul de la part des salaires et évolution de la structure des revenus et

du patrimoine ..................................................................................................................................................................................................... 18

CHAPITRE 2 – FINANCIARISATION, RÉPARTITION ET CROISSANCE : UN MODÈLE

KALECKIEN .................................................................................................................................................................................... 23

1. Financiarisation et répartition : la construction comptable d’un modèle à trois

ménages .................................................................................................................................................................................................................................. 23

1.1. La matrice des flux ...................................................................................................................................................................................... 23

1.2. La matrice des bilans ............................................................................................................................................................................... 25

2. La définition des comportements ....................................................................................................................................................... 26

2.1. Le secteur des ménages ...................................................................................................................................................................... 26

2.1.1. Les ménages salariés

................................................................................................................................................................... 26

3

2.1.2. Les ménages actionnaires

...................................................................................................................................................... 27

2.1.3. Les ménages cadres

...................................................................................................................................................................... 27

2.2. Le secteur des entreprises ............................................................................................................................................................... 28

2.2.1. La détermination de l’investissement

....................................................................................................................... 28

2.2.2. Le financement de l’investissement

............................................................................................................................ 29

2.3. Le secteur bancaire .................................................................................................................................................................................... 30

2.4. Une répartition endogène des revenus ......................................................................................................................... 30

CHAPITRE 3 – UNE INTERPRÉTATION KALECKIENNE DE L’IMPACT DE LA FINANCIA-

RISATION SUR LA RÉPARTITION ET LA CROISSANCE EN FRANCE ........... 35

1. L’impact de la financiarisation sur la répartition et la croissance .......................................................... 35

1.1. Les effets globalement négatifs de l’accroissement du financement par

émission de titres ......................................................................................................................................................................................... 35

1.2. Accroissement des normes de rentabilité financière et recul de la part des

salaires et de l’investissement ................................................................................................................................................... 38

1.3. L’impact positif d’une augmentation des dividendes distribués sur la croissance :

un facteur de redressement du taux de profit dans un contexte d’investis-

sement ralenti .................................................................................................................................................................................................... 41

1.4. L’impact d’un changement dans le comportement des ménages cadres ..................... 44

1.4.1. L’effet de relance d’un accroissement de la propension à consommer

............................. 44

1.4.2. Les effets d’un choc sur la préférence pour les titres

.............................................................................. 46

CHAPITRE 4 – FINANCIARISATION ET RECUL DE LA PART DES SALAIRES EN

FRANCE ............................................................................................................................................................................................... 49

1. Financiarisation, recul de la part salariale et ralentissement de la croissance ................... 49

2. Modalités de répartition des revenus et croissance dans une économie financiarisée .. 51

3. La faiblesse de l’effet richesse ................................................................................................................................................................. 52

CONCLUSION ........................................................................................................................................................................................................................... 55

ANNEXES ....................................................................................................................................................................................................................................... 57

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................................................................................................................... 63

4

INTRODUCTION

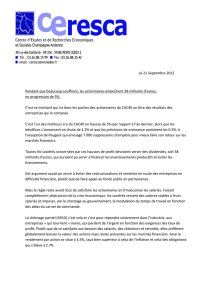

Depuis le milieu des années 1980, la France a subi de profondes transformations institu-

tionnelles et macroéconomiques. Face à l’accroissement du financement par émissions

de titres qui a suivi la libéralisation des marchés financiers, puis dans les années 1990 à

l’accroissement des dividendes distribués, de nombreux économistes parlent d’une ten-

dance à la financiarisation de l’économie (Boyer, 2000 ; Duménil et Lévy, 2001, 2005 ;

Plihon, 2003 ; Cordonnier, 2006 et Stockhammer 2004 par exemple).

Dans cette perspective, les évolutions des institutions financières et monétaires ne sont

pas neutres quant à la détermination du fonctionnement macroéconomique. Les muta-

tions de ces institutions se sont en effet traduites par l’instauration de nouvelles moda -

lités de financement de l’investissement et de répartition des revenus. Globalement, la

tendance à la financiarisation est marquée par une baisse tendancielle de la part des

salaires dans la valeur ajoutée globale et par un accroissement des taux de marge (1) des

entreprises ainsi que des dividendes versés. La propagation des principes de « création

de valeur pour l’actionnaire » ont conduit les entreprises à accroître les dividendes versés

et à améliorer leur rentabilité à court terme, notamment pour se prémunir des reventes

d’actions et des menaces de prise de contrôle hostile. Il s’en est suivi une redéfinition des

comportements de consommation et d’investissement et l’instauration d’une nouvelle

dynamique macroéconomique. La principale tendance étant en France le ralentissement

de l’accumulation du capital qui s’opère depuis le milieu des années 1980. L’objet de cette

étude est en partie de comprendre en quoi la financiarisation peut expliquer le ralentisse-

ment de l’accumulation et le recul de la part salariale.

Quelles sont ainsi les modalités de répartition des revenus qui s’instaurent suite au pro-

cessus de financiarisation ? Dans quelle mesure exercent-elles un impact sur la crois -

sance, l’investissement et donc l’emploi ? Comment a évolué la situation économique

française au regard de ces déterminants ?

Afin de réaliser cette étude, un premier cadrage rapide sur les transformations des institu-

tions monétaires et financières est effectué. Elles sont en effet ici considérées comme pre-

mières dans la hiérarchie institutionnelle et leurs mutations influent donc sur les autres

formes institutionnelles ainsi que sur le fonctionnement macroéconomique. Ensuite, nous

étudions les grandes tendances macroéconomiques à l’œuvre depuis les années 1980, au

niveau des évolutions de la consommation et de l’investissement, ainsi que de la réparti-

tion des revenus, des taux de marge des entreprises, et des structures de financement.

Nous avons recours pour cela aux données de la comptabilité nationale et plus particuliè-

rement au compte des entreprises non financières et des ménages. Il s’agit en particulier

d’analyser les évolutions de la structure des revenus et du patrimoine des ménages, dans

la mesure du possible en fonction des catégories socioprofessionnelles.

À partir de là, il est possible de proposer un modèle formalisé analysant les comporte-

ments de consommation, d’investissement tout comme de financement de l’investisse-

ment, ainsi que de répartition des revenus à partir d’une équation de taux de marge.

L’analyse se situe dans un cadre kaleckien, où la répartition des revenus dépend en grande

partie du conflit distributif (2), dans lequel nous introduisons les acteurs financiers. De

même, la demande occupe une place centrale et les déterminants du chômage ne se

situent pas sur le marché du travail.

Le modèle proposé reprend la méthodologie des modèles stock-flux élaborés par Godley

et Lavoie (2001). Ces modèles ont pour avantage de proposer un cadre comptable cohé-

rent dans lequel chaque flux ou stock provient de quelque part et dispose d’une contre-

partie. Ils permettent également d’introduire des variables de financiarisation à plusieurs

niveaux, dans les fonctions de comportement ainsi que dans les équations comptables.

La structure comptable de ce type de modèle se rapproche donc de celle de la comptabi -

lité nationale.

5

(1) En comptabilité nationale, le taux de marge rapporte l’excédent brut d’exploitation à la valeur ajoutée.

(2) Dans ce cadre, la répartition dépend du taux de marge fixé par les entreprises. Celui-ci dépend du rapport de

forces entre les différents acteurs (salariés, entreprises, actionnaires).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

1

/

66

100%

![[…] Il est demandé au candidat de répondre à la question](http://s1.studylibfr.com/store/data/005782290_1-4e0a9f168370a43f95ede41383956fb9-300x300.png)