LA BIOETHIQUE EST-ELLE UN FREIN A LA SCIENCE

1

Version pré-print - pour citer cet article :

« La bioéthique est-elle un frein à la science ? » in dix ans de bioéthique, n°

spécial de la Revue Générale de Droit Médical, 2006, p. 165

LA BIOÉTHIQUE EST-ELLE UN

FREIN À LA SCIENCE ?

Étienne VERGES

Professeur à l’Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2)

Groupe de recherche « droit et sciences »

On a le sentiment que toute la bioéthique est liée à la science, en ce sens que les

questions de bioéthique ont été suscitées par les progrès réalisés dans le domaine des

biotechnologies. Néanmoins, la question de l’expérimentation scientifique se présente

comme un problème à part au sein de la réflexion éthique sur le progrès technologique.

Si la procréation médicalement assistée et le diagnostic préimplantatoire, sont des

techniques issues du progrès scientifique, elles n’en restent pas moins, aujourd’hui des

techniques médicales, mises en œuvre par des praticiens1. L’expérimentation

scientifique soulève, quant à elle, des questions d’une nature particulière. Il s’agit de

savoir si, au nom de principes bioéthiques, on peut interdire aux scientifiques de

réaliser des recherches dans un domaine donné ou plutôt sur un objet donné2. La

première question qui s’est posée en la matière, dès les premières lois bioéthiques, a

été celle de l’expérimentation sur les cellules souches embryonnaires ou fœtales. La

France prit alors le parti d’interdire cette recherche, notamment au regard du risque de

réification du corps humain engendré par l’acte d’expérimentation. Sans se prononcer

sur le statut juridique de l’embryon, on a admis que cette entité pouvait faire l’objet

d’une protection juridique. Puis est arrivée la Brebis Dolly, obtenue par clonage en

1997. La question s’est alors posée de savoir s’il fallait autoriser les scientifiques à

réaliser des recherches dans le domaine du clonage. Sur ce sujet, la littérature, et

notamment le roman d’Huxley, avait montré quelles étaient les potentialités

destructrices et discriminantes d’une telle technique.

Qu’il s’agisse de recherches sur l’embryon ou sur le clonage, la difficulté éthique

consiste dans l’utilisation d’éléments du corps humain de façon utilitaire et sans le

consentement de l’intéressé3. Cet utilitarisme ne manque pas de choquer, s’agissant

d’expériences menées sur des « personnes humaines potentielles » comme les nomme

1 Même si ces techniques sont toujours susceptibles d’être améliorées et donc de donner lieu à de nouvelles

expérimentations.

2 Le terme d’objet étant ici entendu au sens large comme étant l’objet de l’observation.

3 Ce critère du consentement est certainement celui qui permet de distinguer la recherche avant et après la

naissance de l’humain, laquelle relève de la recherche biomédicale et ne suscite pas le même débat.

2

le Comité consultatif national d’éthique4. Toutefois, les expériences sont porteuses

d’espérances, en matière d’aide à la procréation et plus encore en matière

thérapeutique. Apparaît ainsi l’idée que la perspective d’une thérapie future

constituerait une justification légitime à la recherche sur un embryon ou sur une

technique de clonage. Cet intérêt thérapeutique est d’ailleurs à l’origine de la

distinction fondamentale entre clonage reproductif, qui vise à faire naître une personne

par ce procédé, et clonage thérapeutique, qui se contente d’une reproduction

embryonnaire interrompue avant l’implantation in utero.

Dès lors, la recherche scientifique porte en elle un enjeu susceptible de s’opposer

aux principes éthiques et de les faire reculer. Ce conflit d’intérêts a été présent dans

tout le processus de réforme des lois bioéthiques, qu’il s’agisse des nombreux rapports

consultatifs remis aux autorités depuis 1999 ou des débats parlementaires qui ont

précédé le vote de la loi du 6 août 2004.

L’étude de ces volumineux travaux préparatoires5 permet ainsi de mettre en

évidence les différents aspects du conflit entre l’éthique et la recherche scientifique (I)

et d’expliquer les choix opérés par le législateur pour résoudre juridiquement ce

conflit (II).

I) LE CONFLIT ENTRE L’ETHIQUE ET LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Lors de la présentation du projet de loi à l’Assemblée Nationale, un membre du

gouvernement mettait en avant les grandes aspirations de la réforme des lois

bioéthiques, à savoir, le désir d’enfant, l’amélioration des soins aux malades et le

renforcement des droits des personnes6. Au regard de ce propos, tout à la fois généreux

et ambigu, on s’aperçoit qu’en matière de bioéthique, comme dans d’autres domaines,

la recherche d’un équilibre préside aux choix effectués par le législateur. Ainsi l’enjeu

de nouvelles découvertes scientifiques (A) se présente-t-il comme un argument de

poids de nature à faire reculer les principes qui gouvernent la bioéthique (B).

A) LES ENJEUX DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Ces enjeux se présentent à des degrés très différents s’agissant respectivement de

la recherche sur les cellules souches (1), du clonage thérapeutique (2) et enfin du

clonage reproductif (3).

4 CCNE, avis n°1 du 22 mai 1984, http://www.ccne-ethique.fr/francais/start.htm

5 Ces travaux préparatoires peuvent être trouvés sur les sites internet du sénat et de l’assemblée nationale.

Dans la suite de ce document, ils seront cités sans références aux numéros de pages dans la mesure où

leur téléchargement rend aléatoire la consultation par page.

6 Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité Débats AN, 15 janvier 2002, première lecture.

3

1) LA RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES ET

FOETALES

Le débat concernant la recherche sur les cellules souches avait déjà eu lieu au

moment de l’adoption des lois bioéthiques de 1994. À l’époque, les potentialités de

cette recherche en matière médicale avaient été soulignées par certains chercheurs7.

On évoquait alors la possibilité de mieux connaître les causes de mortalité de

l’embryon humain, de rechercher de nouvelles méthodes contraceptives, ou de

fécondation. Pour autant, l’argument scientifique, principalement axé sur des questions

relatives à la procréation, n’avait pas convaincu le législateur ; lequel avait interdit les

recherches sur l’embryon8. L’enjeu médical de la recherche scientifique n’avait pas été

suffisamment convaincant face aux arguments éthiques.

Depuis, le potentiel de la recherche sur les cellules souches embryonnaire s’est

étendu à de nombreux domaines de la médecine, ouvrant des possibilités de guérir des

maladies aujourd’hui incurables. D’un enjeu procréatif, on est passé à un enjeu

thérapeutique. Loin d’être abstrait, cet enjeu s’est concrétisé par la mise en culture, dès

1998, aux États-Unis, de lignées de cellules souches issues d’un embryon humain. On

a ainsi évoqué la possibilité future de trouver des solutions thérapeutiques au diabète,

au cancer, aux maladies neurodégénératives telle que celle de Parkinson ou

d’Alzheimer. Dès l’ouverture des débats à l’Assemblée Nationale, le ministre de la

Recherche soulignait dans les termes suivants, l’enjeu de santé publique que

représentait désormais l’ouverture de cette recherche : « L’embryon ne peut être

réifié ; mais les malades ont le droit d’être soignés et de bénéficier de nouvelles

thérapeutiques. Pensons aux drames que vivent certains patients actuellement

incurables ainsi que leurs familles »9.

En effet, la recherche sur les cellules souches ouvre la voie de la médecine

régénératrice qui permettrait de remplacer une cellule ou un organe défaillant. Cette

modification de perspective a conduit l’ensemble des institutions consultées, ainsi que

le parlement vers un consensus consistant à autoriser la recherche sur les cellules

souches tout en définissant un cadre très strict à ces recherches10. Ici, la potentialité de

découvertes scientifiques a joué un rôle primordial dans l’évolution des mentalités,

puis de la législation. Toutefois, pour mener à bien de telles recherches, il faut disposer

d’embryons humains11. S’est alors posée la question du clonage thérapeutique.

7 Notamment le Professeur Charles Thibault, cité in Rapport d’information de la mission commune

préparatoire au projet de loi de révision des « lois bioéthiques », 27 juin 2001

8 Laissant la possibilité de réalisé des « études » sur l’embryon ; la distinction avec les « recherches »

n’ayant pas été explicitée.

9 Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, Débats AN, 15 janvier 2002, première lecture

10 Ce consensus est résumé dans le rapport de la mission commune préparatoire au projet de loi de révision

des « lois bioéthiques », 27 juin 2001. Il résulte encore de la lecture des débats parlementaires. Dans

leur grande majorité, les parlementaires qui prirent la parole ne remirent pas en cause l’ouverture de la

recherche sur les cellules souches embryonnaires.

11 Ces embryons proviennent aujourd’hui des stocks d’embryons surnuméraires. Ils peuvent être aussi

importés.

4

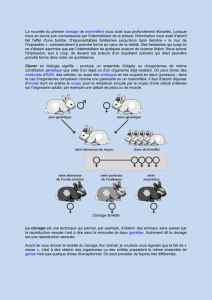

2) LE CLONAGE THERAPEUTIQUE

La question du clonage thérapeutique humain n’a pas été posée clairement par le

législateur en 1994. On considérait alors que cette technique appartenait au domaine

de la littérature. Toutefois, le premier clonage animal a fait naître la possibilité

d’envisager tout à la fois de reproduire un être humain à l’identique (clonage dit

reproductif) mais aussi de reproduire, plus modestement, des embryons permettant

d’obtenir des lignées de cellules souches. Dans les deux cas, la technique est la même,

mais pour le clonage thérapeutique, l’embryon créé in vitro ne fait pas l’objet d’une

implantation. A l’heure actuelle, il n’est nullement démontré que la technique du

clonage humain est opérationnelle. On en est donc au stade de la recherche et la

question s’est posée de savoir si l’expérimentation devait être autorisée.

Le clonage thérapeutique, ne porte pas en lui la dimension fantasmagorique du

clonage reproductif. Au contraire, certains ont pu souligner l’intérêt que pourrait

représenter la recherche dans ce domaine. D’un point de vue purement scientifique, le

clonage permettrait de multiplier les embryons nécessaires à la recherche sur les

cellules souches. D’un point de vue purement thérapeutique, le clonage permettrait

d’obtenir, à partir d’une personne malade, des cellules souches pluripotentes dont la

différenciation ouvrirait la voie d’un traitement de la maladie qui frappe cette

personne. On a ainsi émis l’hypothèse qu’une greffe réalisée sur un patient par

l’intermédiaire d’un processus de clonage permettrait d’écarter les risques de rejets.

Un autre argument s’est immiscé dans le débat au regard de la disparité de

législation sur la scène internationale. Au cours des débats parlementaires, le ministre

de la Recherche a mis en évidence le risque de fuite des chercheurs provoqué par

l’interdiction de toute recherche sur le clonage thérapeutique. Plus qu’un retard de la

recherche française dans ce domaine, obligeant de coûteuses opérations d’achat de

licences sur des brevets, le ministre a évoqué la possibilité pour les chercheurs français

spécialistes de partir réaliser leurs travaux à l’étranger, particulièrement au Royaume-

Uni, qui venait d’autoriser de telles recherches.

Comme on le verra plus loin, l’ensemble de ces arguments, trop abstraits ou

incertains, n’a pas suffi à convaincre le parlement d’ouvrir des perspectives

scientifiques sur le clonage thérapeutique. Sur cette question, la faiblesse des

arguments a surtout été confrontée au spectre du clonage reproductif.

3) LE CLONAGE REPRODUCTIF

Les potentialités du clonage reproductif apparaissent tout à la fois plus

considérables et plus effrayantes, de sorte qu’en la matière, les arguments scientifiques

peinent à emporter la conviction. Quelle serait donc l’utilité du développement de la

recherche sur le clonage reproductif ? Plusieurs raisons d’obtenir un clone ont été

avancées. D’abord, la création d’un être identique serait susceptible de constituer un

réservoir d’organe pour son géniteur ainsi protégé en cas de maladie ou d’accident

grave. Ensuite, on pourrait obtenir, par clonage, la reproduction d’un enfant décédé en

prélevant quelques cellules sur son corps. Enfin, plus imaginative et moins réaliste,

serait l’idée de créer un clone qui permettrait au géniteur de se perpétuer après son

5

décès. Les deux premières applications, bien que choquantes en elles-mêmes,

demeurent potentiellement réalisables. La troisième relève de la pure fiction dans la

mesure où il n’est pas possible à un être humain de se poursuivre par la création d’un

être identique.

Les plus cyniques ont envisagé la possibilité de créer des clones génétiquement

sélectionnés en fonction de caractéristiques qui permettraient à ces derniers de

s’adapter particulièrement à certaines tâches difficiles ou répétitives12.

Le clonage reproductif présenterait, en dernier lieu, une apparente utilité, en

permettant à un individu stérile de concevoir un enfant. Il a été justement répondu que

l’enfant résultant du clonage serait lui-même stérile.

En définitive, les finalités du clonage reproductif ont davantage heurté qu’elles

n’ont emporté l’engouement. C’est sur cette question que se sont concentrées les

objections éthiques tout au long du travail préparatoire à la réforme ; objections qui ont

constitué autant d’obstacles éthiques à la recherche scientifique.

B) LES OBSTACLES ETHIQUES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Il est intéressant d’observer que les arguments d’ordre éthique, qui ont été

évoqués au cours sur débat sur la réforme des lois de 1994, ont été d’autant plus

nombreux et d’autant plus forts que l’intérêt de la recherche scientifique était

corrélativement de faible importance. Le clonage reproductif a ainsi été largement

remis en cause, puis le clonage thérapeutique, et, plus légèrement, la recherche sur les

cellules souches.

1) LE CLONAGE REPRODUCTIF

Beaucoup d’arguments abstraits et peu rationnels ont été avancés contre le

clonage reproductif. On a dit que cette méthode donnait « le vertige », seule la

reproduction sexuée étant légitime car elle assurait « la création d’un être singulier et

autonome, deux éléments essentiels de la condition humaine »13. On a encore dit que le

clonage reproductif était « un véritable crime contre le genre humain, car

l’instrumentalisation de l’être humain revient, en définitive, à faire disparaître

l’humain »14. Le comité consultatif national d’éthique a lui-même affirmé que l’on ne

pouvait manquer d’être saisi par le caractère « inadmissible en conscience » de cette

technique15. Tous ces propos, à la fois offensifs et évasifs, montrent avant tout la

crainte que l’on peut exprimer face à l’avènement d’une nouvelle forme de vie que

12 Sur ces différentes hypothèses, cf. Commission consultative des droits de l’homme, Avis Portant sur la

révision des lois de 1994 sur la bioéthique, Adopté le 29 juin 2000 ; Comité consultatif national

d’éthique, Réponse au Président de la République au sujet du clonage reproductif, N°54 - 22 avril

1997.

13 Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité ; Débats AN, 15 janvier 2002, 1ère lecture

14 Ivan Renar, Débats sénat, 28 janvier 2003, 1ère lecture

15 Comité consultatif national d’éthique, Réponse au Président de la République au sujet du clonage

reproductif, N°54 - 22 avril 1997

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%