Pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire au Malawi, des

INT J TUBERC LUNG DIS 13(1):99–104

© 2009 The Union

Pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire au Malawi,

des mesures simples sont aussi effi cientes que des

techniques invasives

D. J. Bell,*† R. Dacombe,‡ S. M. Graham,†§ A. Hicks,¶ D. Cohen,# T. Chikaonda,† N. French,†,**

M. E. Molyneux,†,†† E. E. Zijlstra,# S. B. Squire,†† S. B. Gordon†,‡‡

*

Tropical and Infectious Diseases Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, UK ; †

Malawi-Liverpool-Welcome

Trust Clinical Research Programme, College of Medicine, University of Malawi, Blantyra, Malawi ; ‡

Liverpool Associates

in Tropical Health, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK ; §

Centre for International Child Health,

Department of Paediatrics, University of Melbourne and Murdoch Children’s Research Institute, Royal Children’s

Hospital Melbourne, Parkville, Victoria, Australia ; ¶

Department of Respiratory Medicine, University Hospital Aintree,

Liverpool, UK ; #

Department of Medicine, College of Medicine, University of Malawi, Blantyra, Malawi ; **

Department

of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, ††

Clinical Group, and

‡‡

Pulmonary Immunology Group, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK

Auteur pour correspondance : David Bell, Tropical and Infectious Diseases Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liver-

CONTEXTE : La détection des cas de tuberculose pulmonaire (TP) à bacilloscopie positive est un élément vital pour la

lutte contre la tuberculose (TB). Les méthodes d’amélioration du recueil de crachats sont disponibles, mais leur avan-

tage additionnel reste douteux dans les contextes à faibles ressources.

OBJECTIF : Comparer au Malawi les rendements diagnostiques de cinq méthodes d’obtention des crachats chez des

adultes diagnostiqués comme TP à bacilloscopie négative.

SCHÉMA : On a prélevé dans le laboratoire de l’étude les crachats expectorés spontanément sous supervision pour

examen microscopique et culture. Chez les patients à bacilloscopie négative, on a prélevé des échantillons d’expecto-

ration à l’aide de la physiothérapie, de l’induction des crachats et le lendemain matin les produits de lavage gastrique

et de lavage broncho-alvéolaire.

RÉSULTATS : On a exploré 150 patients chez qui le service hospitalier avait diagnostiqué une TP à bacilloscopie né-

gative. Chez 39 d’entre eux (26%), les frottis provenant d’une expectoration spontanée supervisée se sont avérés posi-

tifs au laboratoire de l’étude. On a enrôlé les 111 patients restants, con rmés comme à bacilloscopie négative ; 89%

d’entre eux étaient séropositifs pour le virus de l’immunodé cience humaine. Les techniques d’amélioration du re-

cueil des expectorations ont permis de diagnostiquer sept cas supplémentaires à bacilloscopie positive. On n’a pas ob-

servé de différence entre les diverses méthodes pour le nombre de cas détectés ; 44 (95,6%) des 46 cas à bacilloscopie

positive ont pu être détectés à partir d’échantillons d’expectorations spontanées ou assistées par physiothérapie.

CONCLUSIONS : Pour des pays comme le Malawi, l’utilisation optimale des ressources limitées de détection des cas

de TP à bacilloscopie positive consisterait à améliorer la qualité de la collecte des crachats expectorés spontanément

et celle de l’examen microscopique. Le rendement diagnostic supplémentaire du recours au lavage broncho-alvéolaire

est limité par rapport à l’expectoration induite.

MOTS-CLES : expectoration induite ; lavage gastrique ; physiothérapie ; LBA ; VIH

[Traduction de l’article : « Simple measures are as effective as invasive techniques in the diagnosis of pulmonary tuberculosis

in Malawi » Int J Tuberc Lung Dis 2009; 13 (1): 99–104]

RÉSUMÉ

LA PANDÉMIE du virus de l’immunodé cience hu-

maine (VIH) a provoqué une augmentation exponen-

tielle du nombre de patients diagnostiqués comme tu-

berculeux (TB) à bacilloscopie négative en Afrique.1

Au Malawi, le diagnostic de tuberculose pulmonaire

(TP) à bacilloscopie négative est porté sur la base d’une

toux de plus de 3 semaines, d’un échec de réponse

aux antibiotiques standard, d’un cliché thoracique

anormal (quand il est disponible) et d’un examen mi-

croscopique négatif à la recherche des bacilles acido-

résistants (BAAR) provenant de trois échantillons de

crachats expectorés spontanément et prélevés sur une

période d’au moins 2 jours. Les résultats du traite-

ment au Malawi sont plus mauvais chez les patients

atteints de TP à bacilloscopie négative que chez ceux

à bacilloscopie positive ; ceci est dû en partie au fait

que l’on traite pour TB des patients qui ne souffrent

pas de TB mais d’autres formes de maladies pulmo-

naires liées au VIH.2

Nous avons évalué les améliorations qu’on pour-

rait attendre dans le rendement diagnostique par des

méthodes renforcées de recueil des crachats utilisant

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

l’examen microscopique et la culture mycobactérienne

des expectorations. Nous avons comparé l’expecto-

ration spontanée avec celle assistée par physiothéra-

pie, avec le lavage gastrique, l’expectoration provo-

quée et le lavage broncho-alvéolaire (LBA). Le recueil

des crachats assisté par physiothérapie est une mé-

thode simple qui n’exige qu’une formation du per-

sonnel et aucun équipement sophistiqué, et pourrait

être adoptée facilement dans des contextes à ressour-

ces limitées.

POPULATION ET MÉTHODES DE L’ÉTUDE

Sujets et contexte

Cette étude a été menée au Queen Elizabeth Central

Hospital de Blantyre, Malawi, entre juin 2005 et août

2006. Ont été invités à participer à l’étude les patients

adultes hospitalisés, chez qui le diagnostic de TP à

bacilloscopie négative avait été porté, qui n’étaient

pas encore sous traitement antituberculeux et chez

lesquels trois échantillons de crachats expectorés spon-

tanément et récents avaient été considérés comme à

bacilloscopie négative sur base de l’examen direct des

frottis au laboratoire de l’hôpital. On a identi é les

recrues potentielles pour l’étude à l’endroit de l’en-

registrement pour traitement de TP à bacilloscopie

négative ou après transfert à partir d’autres clini-

ciens du département. On a exclu les patients atteints

d’épanchement pleural, d’ascite ou d’asthme ainsi que

ceux dont la saturation en oxygène était <94% sous

air ambiant.

L’étude a béné cié de l’approbation éthique des

Comités d’Ethique de la Recherche du Collège de Mé-

decine au Malawi et de la Liverpool School of Tropi-

cal Medicine au Royaume-Uni.

Recueil des échantillons et schéma de l’étude

On a recueilli un échantillon satisfaisant de crachats

(muqueux et non salivaire) expectoré spontanément

sous observation directe chez tous les sujets en vue d’un

examen au laboratoire de recherche. Si cet échan-

tillon de crachats s’avérait positif pour les BAAR, le

patient était exclu des investigations ultérieures. Les

patients con rmés comme à bacilloscopie négative

qui ont donné leur consentement éclairé ont été en-

rôlés et on a recueilli une expectoration assistée par

p hysiothérapie ainsi que des échantillons d’expectora-

tion provoquée. On a recueilli les données cliniques,

y compris le statut VIH (quand il était connu) ainsi

que les antécédents médicaux anciens et actuels. En

vue du recueil de l’expectoration assistée par physio-

thérapie, on a demandé au patient de pratiquer des

respirations profondes pendant qu’un clinicien lui

percutait le thorax à mains creuses. On a ensuite se-

coué le thorax du patient pendant approximativement

5 minutes. Finalement, on lui a demandé d’expirer

sur lèvres serrées. La procédure a été interrompue à

n’importe quel moment de ce processus si le patient

se mettait à tousser et produisait un échantillon satis-

faisant.3 L’expectoration provoquée a été recueillie en

utilisant des techniques standard. En bref, on a utilisé

un nébuliseur ultrasonique Mistogen EN145 (Misto-

gen Equipment, Oakland, CA, USA) contenant de

15 à 20 ml d’une solution saline stérile à 3%. Le pa-

tient a respiré dans le nébuliseur pendant 10 à 20 mi-

nutes ou jusqu’au moment où un échantillon satisfai-

sant était obtenu.

Des échantillons de tubage gastrique ont été re-

cueillis le matin suivant, avant toute consommation

de liquide ou d’aliments. On a introduit une sonde

naso-gastrique de gauge 14 et pratiqué l’aspiration

gastrique avec ou sans lavage au moyen de 20 ml de

solution saline isotonique en fonction du volume ob-

tenu par aspiration. Immédiatement après ceci, on a

pratiqué une bronchoscopie selon une technique dé-

crite antérieurement.4 On a utilisé de la xylocaïne par

voie locale et recueilli le LBA dans le lobe moyen

droit en utilisant des volumes de 50 ml de solution

saline isotonique stérile répétées jusqu’à un volume

de lavage maximum de 200 ml ou jusqu’au moment

où l’on a pu aspirer 50 ml de liquide. On a revu les

patients dès que l’ensemble des résultats de l’examen

microscopique a été disponible, et le traitement ap-

proprié leur a été prescrit par le clinicien en charge de

leur traitement. Aucun suivi complémentaire n’a été

mis en place au sein de cette étude.

Examen microscopique et culture

des mycobactéries

Les échantillons de LBA et de lavage gastrique ont été

centrifugés à 3.000 tours/min pendant 15 minutes et

on a écarté le surnageant. Les crachats obtenus par

expectoration spontanée, par aide physiothérapique

ainsi que l’expectoration provoquée et les culots de

lavage gastrique et de LBA ont été d’abord déconta-

minés par un isovolume de soude caustique à 4%.

Ce mélange a été agité au vortex, laissé à tempéra-

ture ambiante pendant 15 minutes et soumis à nou-

veau au vortex à la 10ème minute. Après 15 minutes,

le mélange a été agité au vortex, puis centrifugé à

3.000 tours/min pendant 15 minutes et l’on a écarté le

surnageant. On a préparé les lames à partir des sédi-

ments et on les a colorées par la méthode de Ziehl-

Neelsen en vue de l’examen microscopique. Pour

chaque échantillon, on a inoculé deux gouttes de sé-

diment sur la pente des tubes de Löwenstein-Jensen,

un tube contenant acide et œuf et l’autre acide et

œuf + pyruvate. Ces tubes ont été incubés à l’air à

37°C jusqu’à 8 semaines. Les tubes ont été contrôlés

chaque semaine à la recherche d’indices de croissance

de colonies.

Méthodes statistiques

Au total, nous avions plani é le recrutement de 150 pa-

tients, puisque les études antérieures avaient montré

qu’un tiers des patients à bacilloscopie négative serait

Diagnostic de la TB pulmonaire 3

con rmé comme TP par l’examen microbiologique.5

Cinquante patients atteints de TP con rmée (intervalle

de con ance [IC] 95% 25–41) auraient permis de

mettre en évidence une différence statistiquement si-

gni cative entre les diverses méthodes de diagnostic

par diminution de moitié du nombre de cas détectés

(25 cas, IC95% 11–23), calculée selon la version 9

Stata (StataCorp, College Station, TX, USA).

Contrôle de qualité

Une assurance externe de qualité de l’examen micro-

scopique a été réalisée à la Liverpool School of Tropi-

cal Medicine sur 100 lames consécutives et sur toutes

les lames positives. Le lecteur des 100 lames consécu-

tives ignorait les résultats. La détermination de l’es-

pèce mycobactérienne a été menée sur les cultures po-

sitives transférées au Royaume-Uni.

RÉSULTATS

On a dépisté en vue de l’étude 154 patients chez qui

le diagnostic clinique de TP à bacilloscopie négative

avait été porté ; quatre d’entre eux ont refusé de par-

ticiper. Les 150 patients restants ont tous fourni un

échantillon de crachats expectorés spontanément sous

observation ; à partir de cet échantillon, 39 (26%)

ont été diagnostiqués comme TP à bacilloscopie posi-

tive. Les 111 patients restants, chez qui une TP à ba-

cilloscopie négative avait été con rmée, ont accepté

des techniques invasives : leur âge moyen était de

36 ans (extrêmes 18–71), 58% étaient de sexe mas-

culin et 84 patients (75,6%) connaissaient leur statut

VIH : 75 (89%) étaient séropositifs pour le VIH et

presque tous étaient au stade 3 ou 4 de la maladie.

Chez toutes les recrues, les résultats récents de l’exa-

men des crachats expectorés spontanément avaient

été négatifs au laboratoire de l’hôpital. La durée mé-

diane entre le résultat négatif et le recrutement a été

de 4,5 jours (extrêmes 1–21).

Chez 18 des 111 patients recrutés, le diagnostic de

TP à bacilloscopie et/ou à culture positives a été con-

rmé grâce aux méthodes renforcées de recueil des

expectorations et à la culture mycobactérienne. Les

caractéristiques cliniques, y compris l’âge, les antécé-

dents de TB, la prévalence du VIH et les symptômes

ont été similaires entre ces 18 patients et les 93 où le

diagnostic de TP n’avait pas été con rmé. Une con r-

mation du diagnostic de TP a été plus probable chez

les patients signalant un contact TB dans le ménage

(odds ratio [OR] 3,4 ; IC 95% 1,16–10 ; P = 0,017).

Chez neuf des 18 diagnostics, celui-ci a été acquis

par la culture de l’échantillon de crachats expectoré

spontanément. L’inclusion des méthodes renforcées

de recueil des crachats n’a obtenu au total que neuf

diagnostics complémentaires de TP. L’expectoration

assistée par physiothérapie a détecté cinq de ces neuf

nouveaux cas, l’expectoration provoquée quatre des

neuf, le tubage gastrique quatre des neuf et le LBA

deux des neuf. Le diagnostic de TP à bacilloscopie

et/ou à culture positive a été acquis chez 15 des 18 pa-

tients (83,3%) sans nécessiter un lavage gastrique ou

un LBA.

Un grand nombre de pays à ressources limitées re-

courent seulement à l’examen microscopique des cra-

chats pour le diagnostic de TP, et en général les cul-

tures mycobactériennes ne sont pas disponibles. Grâce

à l’emploi de techniques renforcées de recueil des cra-

chats, on a pu diagnostiquer sept cas supplémentaires

à bacilloscopie positive sur les 111 patients con rmés

précédemment comme à bacilloscopie négative. L’ex-

pectoration assistée par physiothérapie a détecté cinq

de ces nouveaux cas à bacilloscopie positive sur sept,

l’expectoration provoquée quatre/sept, le lavage gas-

trique trois/sept et le LBA trois/sept. Deux des cinq

nouveaux cas à bacilloscopie positive détectés à par-

tir d’expectoration assistée par physiothérapie ont été

également positifs à la culture du crachat expectoré

spontanément.

Diagnostic par les méthodes de recueil

d’échantillons

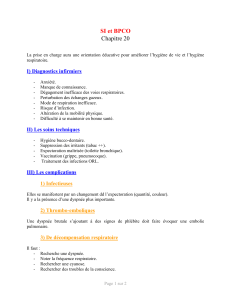

La Figure met en évidence le gain diagnostique sup-

plémentaire obtenu grâce aux échantillons prélevés

par les différentes méthodes de recueil utilisées dans

l’ordre d’accroissement du caractère invasif, c’est-à-

dire l’expectoration spontanée suivie de l’expectora-

tion assistée par physiothérapie, l’expectoration pro-

voquée, le lavage gastrique et nalement le LBA. On

a tracé deux lignes, une montrant uniquement les ré-

sultats du frottis et l’autre considérant ensemble les

résultats des frottis et des cultures. Le Tableau met en

évidence le nombre de procédures pratiquées sur les

111 patients qui ont été retenu pour les méthodes in-

vasives (puisqu’il avait été démontré qu’ils avaient

une bacilloscopie négative sur l’échantillon expectoré

spontanément), ainsi que le nombre de résultats à

Figure Nombre de diagnostics de TP confi rmés par les frottis

(ligne continue) et par les frottis et la culture (ligne discontinue)

en utilisant des échantillons obtenus par des techniques de plus

en plus invasives. TP = tuberculose pulmonaire ; LBA = lavage

broncho-alvéolaire.

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

bacilloscopie positive ou de résultats à bacilloscopie

e/ou à culture positive (ainsi que leurs IC à 95%) que

chacune des méthode avait obtenu. Nous n’avons pas

été à même de pratiquer l’ensemble des techniques

sur l’ensemble des 111 patients en raison de limita-

tions d’équipement et/ou de personnel (deux expec-

torations assistées par physiothérapie, cinq lavages

gastriques et 18 LBA), par suite d’un refus de consen-

tement (13 lavages gastriques, 14 LBA) et en raison

de mauvais état de santé du patient (trois lavages gas-

triques et huit LBA). On n’a pas noté de différences

signi catives dans les taux de détection obtenus par

les différentes méthodes car les IC à 95% se super-

posaient pour chacune des méthodes. On a décelé des

lésions de sarcome de Kaposi dans l’arbre bronchique

de six des 71 patients (8,5%) qui avaient subi une

bronchoscopie ; les résultats TB n’ont été positifs

chez aucun de ces patients.

Toutes les lames signalées comme positives par le

microscopiste de l’étude ont été con rmées comme

positives lors du réexamen à Liverpool ; aucune lame

positive supplémentaire n’a été mise en évidence. Les

cultures mycobactériennes provenant de six des pa-

tients à culture positive ont été soumises à la détermi-

nation de l’espèce. Il s’agissait dans tous les cas du

complexe Mycobacterium tuberculosis.

DISCUSSION

La détection des cas de patients atteints de TP par

l’examen des frottis est un élément essentiel pour la

stratégie de lutte antituberculeuse, en particulier dans

les pays à endémie VIH comme le Malawi.6 On dis-

pose de diverses méthodes pour obtenir des échan-

tillons chez les patients suspects de TP, bien que leur

degré d’accessibilité varie entre les pays plus pauvres

et plus riches. Nous avons comparé les rendements

diagnostiques des crachats obtenus en utilisant des

méthodes d’agressivité croissante chez les patients chez

qui le diagnostic clinique de TP à bacilloscopie néga-

tive avait été porté. Nous n’avons pas trouvé de diffé-

rences signi catives dans les taux de détection de ces

diverses méthodes.

Sur les 150 patients diagnostiqués comme TP à ba-

cilloscopie négative par le service de l’hôpital, chez

57 (38,7%) le diagnostic nal de TP con rmé par

frottis et/ou culture a été porté, un résultat en accord

avec des études antérieures d’origine africaine.5 Par la

simple amélioration de la qualité du recueil des cra-

chats expectorés spontanément et de l’examen mi-

croscopique, nous avons détecté 39 cas (26%) à ba-

cilloscopie positive. Par l’utilisation des méthodes

renforcées de recueil des crachats, nous avons détecté

sept cas supplémentaires à bacilloscopie positive. Au

total, on a trouvé 46 cas à bacilloscopie positive dont

44 (95,7%) pouvaient être détectés par l’utilisation

de la seule expectoration spontanée ou assistée par

physiothérapie. Il s’agit d’un fait encourageant pour

un contexte comme le Malawi où les méthodes plus

invasives ou plus sophistiquées de recueil des crachats

ne sont que rarement disponibles.

L’utilisation de la culture mycobactérienne et des

méthodes renforcées de recueil de l’expectoration nous

a permis de diagnostiquer une TP à bacillo scopie et/

ou à culture positives chez 18 (16,2%) des 111 pa-

tients con rmés antérieurement comme à bacillo-

scopie négative ; 54 (93%) de ces 57 cas de TP con-

rmés comme à bacilloscopie et/ou à culture positive

ont été détectés sans nécessiter de lavage gastrique ou

de LBA. La Figure illustre que, dans ce groupe de pa-

tients, le rendement diagnostique supplémentaire en

cas de TP con rmée diminue rapidement lorsque l’on

utilise des méthodes plus invasives et plus coûteuses.

Chez 93 patients, nous n’avons pas pu établir un

diagnostic nal ferme expliquant leur toux chronique.

D’autres causes habituelles chez les patients séro-

positifs pour le VIH dans ce contexte comportent la

pneumonie à Pneumocystis jirovecii, le sarcome pul-

monaire de Kaposi, la pneumonie bactérienne et les

infections à salmonelles non-typhiques. Les lésions

du sarcome de Kaposi ont été observées dans l’arbre

bronchique de six des patients (8,5%) de cette étude

chez qui une bronchoscopie avait été pratiquée.

Le pouvoir statistique de cette étude peut avoir été

insuf sant pour la détection de différences dans les

taux de détection des différentes méthodes de recueil

de crachats, et le nombre de patients con rmés comme

atteints de TP que nous avons détectés aurait pu être

supérieur si nous avions recouru à l’expectoration

provoquée plus d’une fois chez chaque patient.7 En

outre, on n’a pratiqué le LBA que dans le lobe moyen

droit, sans tenir compte de la localisation de la maladie

Tableau Nombres de chacune des procédures pratiquées et nombres d’échantillons à bacilloscopie positive et à bacilloscopie

et /ou culture positives obtenus chez les 111 patients retenus dans l’échantillonnage invasif*

Expectoration

spontanée

(n = 111)

Expectoration

assistée par

physiothérapie

(n = 109)

Expectoration

provoquée

(n = 111)

Lavage

gastrique

(n = 91) LBA

(n = 71)

Frottis positif,

n (%), (IC 95%) 0 5 (4,6), (1,5–10,4) 4 (3,6), (0,9–9,0) 3 (3,3), (0,6–9,3) 3 (4,2), (0,9–11,9)

Frottis et /ou culture positifs

n (%), (IC 95%) 9 (8,1), (3,8–14,8) 10 (9,2), (4,4–16,2) 13 (11,7), (6,4–19,1) 10 (11), (5,4–19,3) 6 (8,5), (3,2–17,5)

*

Trente-neuf patients chez qui une bacilloscopie positive avait été obtenue par répétition de l’expectoration spontanée n’ont pas été inclus.

LBA = lavage broncho-alvéolaire ; IC = intervalle de confi ance.

Diagnostic de la TB pulmonaire 5

sur le cliché thoracique, ce qui peut avoir causé un

plus faible rendement.

Il a été démontré antérieurement que l’amélioration

de la qualité des crachats augmentait le rendement de

l’examen microscopique des crachats. Dans une étude

provenant du Pakistan chez les femmes ayant béné-

cié de directives sur la façon de produire un bon

échantillon de crachats avant de fournir l’échantillon,

les chances de positivité ont été plus grandes que chez

les contrôles.8 Dans une autre étude provenant d’In-

donésie, la formation des patients préalable au recueil

des crachats a entraîné un taux de détection de 15,1%

supérieur par comparaison avec le groupe contrôle.9

A côté de la qualité obtenue de l’échantillon de cra-

chats, d’autres facteurs peuvent avoir contribué à

l’ac croissement du rendement diagnostique provenant

d’échantillons répétés produits spontanément. Ceux-

ci comportent la qualité de l’examen microscopique,

la progression de la maladie entre le premier prélève-

ment de crachats au sein du système de santé de rou-

tine ainsi que la répétition des prélèvements dans

l’étude. La concentration de l’expectoration par l’eau

de Javel et la centrifugation avant l’examen microsco-

pique augmentent la sensibilité par comparaison avec

l’examen microscopique direct du frottis ;10 dans une

étude d’une cohorte séropositive pour le VIH, on a sig-

nalé une augmentation de sensibilité de 11%.11 Dans

cette étude, l’examen microscopique a été pratiqué

dans un laboratoire de recherche utilisant des produits

concentrés alors que l’examen microscopique initial

a été pratiqué sur des frottis directs dans un labora-

toire hospitalier très actif où un certain nombre de

contraintes compromettaient la qualité de l’examen

microscopique.12 La durée médiane entre le résultat

du crachat négatif provenant du laboratoire hospita-

lier et celui du recrutement a été brève, se situant à

4,5 jours (extrêmes 1–21) ; pour cette raison, la pro-

gression de la maladie doit avoir été limitée dans la

plupart des cas, mais peut avoir expliqué la détection

de quelques uns des cas supplémentaire à bacillo-

scopie positive dans l’étude.

Des travaux sur les rendements diagnostiques par

les différentes méthodes de recueil des crachats va-

rient ; une étude provenant de Nouvelle-Zélande a

montré que les tests sur expectoration provoquée

étaient plus sensibles que le LBA pour la détection de

la TP,13 et une autre étude a trouvé que l’expectoration

provoquée étaient plus sensible que le lavage gastrique

chez de jeunes en Afrique du Sud.14 L’expectoration

provoquée s’est avérée antérieurement améliorer le

diagnostic de la TP chez les enfants et les adultes au

Malawi.3,15 Elle a l’avantage de ne pas exiger une ad-

mission hospitalière (comme c’est la cas pour le la-

vage gastrique) ou un équipement et une expertise so-

phistiqués, comme c’est la cas pour le LBA), mais elle

exige un équipement (nébuliseur) qui n’est habituelle-

ment pas disponible. La technique d’expectoration

provoquée inclut habituellement une physiothérapie

thoracique ; une étude chez les enfants en Afrique du

Sud a signalé que la physiothérapie thoracique à elle

seule était aussi ef cace que l’expectoration provo-

quée pour le diagnostic de la TP (données non pu-

bliées, S Kara). Nos résultats sont concordants avec

une étude récente au Royaume-Uni qui a comparé de

multiples procédures d’expectorations provoquées et

de tubage gastrique au LBA pour le diagnostic de la

TP chez 107 patients incapables de produire une ex-

pectoration spontanée. Environ 3,5% de ces patients

étaient séropositifs pour le VIH. L’étude a conclu que

dans ce groupe de patients, trois échantillons d’ex-

pectoration provoquée étaient plus sensibles que trois

échantillons de lavage gastrique, et que la broncho-

scopie et le LBA n’amélioraient pas la sensibilité du

diagnostic.16

Nos données suggèrent que dans les pays endé-

miques à la fois pour la TB et le VIH, comme le Ma-

lawi, la meilleure utilisation des ressources limitées

pour la détection des cas de TP à bacilloscopie posi-

tive consisterait à améliorer la qualité du recueil des

crachats expectorés spontanément ainsi que l’examen

microscopique. Pour des pays comme le Royaume-

Uni, où les services de culture mycobactérienne sont

présents et où l’accès à l’expectoration ou au LBA est

facile, les médecins devraient être conscients du fait

que lors d’une investigation de cas suspects de TP, le

rendement diagnostique supplémentaire obtenu par

le LBA après expectoration provoquée pourrait être

limité. Dans notre étude, la technique simple de phy-

siothérapie thoracique pour aider à la production de

crachats a entraîné cinq diagnostics supplémentaires

à bacilloscopie positive de plus que ceux obtenus par

l’expectoration spontanée. Bien que ceci ne soit pas

signi cativement supérieur au rendement après utili-

sation des autres méthodes, la physiothérapie n’exige

ni solution saline hypertonique ni équipement, et elle

n’est pas invasive. Il y aurait lieu de plani er des

études ultérieures en Afrique sub-saharienne pour éva-

luer son rôle possible dans un contexte opérationnel.

Remerciements

Les auteurs remercient S Kara, physiothérapeute, pour la forma-

tion du personnel aux techniques de physiothérapie thoracique et

d’expectorations provoquées. Ils remercient également R Cooke,

l’équipe de l’étude, G Mwafulirwa, R Malamba, N Mthunkama,

M Kunkeyani et G Musowa ainsi que les patients et le personnel

du Queen Elizabeth Central Hospital, Malawi. Cette étude a béné-

cié de subsides du Trust Wellcome (WT). D J Bell a obtenu une

bourse de formation WT en Médecine Clinique Tropicale (no.

066681), S M Graham a obtenu une bourse WT (core grant

074124/Z/04/Z), N French a obtenu une bourse d’élaboration de

carrière de WT (no.061230) et S B Gordon a obtenu une bourse

d’élaboration de carrière de WT (no. 061231). Le Wellcome Trust

n’a eu aucun rôle dans la plani cation de l’étude ni dans l’analyse

des données ou la préparation du manuscrit.

Références

1 Harries A D, Hargreaves N J, Kemp J, et al. Deaths from tuber-

culosis in sub-Saharan African countries with a high preva-

lence of HIV-1. Lancet 2001; 357: 1519–1523.

6

6

1

/

6

100%