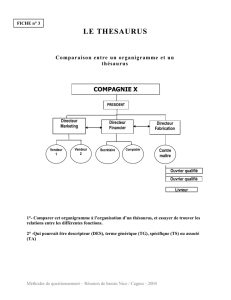

1 - Preavis.org

LCR Formation 72

1. Qu'est-ce que le contrôle ouvrier?

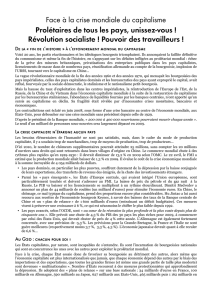

La revendication du contrôle ouvrier est à l'ordre du jour. La F.G.T.B. prépare un congrès extraordinaire à ce

propos. De nombreux syndicats britanniques l'ont adoptée. L'extrême-gauche ouvrière et étudiante en France en a

fait un de ses objectifs principaux. Dans de nombreuses entreprises italiennes, les travailleurs d'avant-garde non

seulement la propagent mais s'efforcent - comme chez FIAT - de la mettre en pratique à des moments propices.

Il s'agit d'une vieille revendication du mouvement ouvrier international. Elle a surgit au cours de la révolution russe.

L'Internationale Communiste l'adopta à son troisième congrès. Elle joua un rôle important dans les luttes

révolutionnaires en Allemagne en 1920-23. Les syndicats belges la propagèrent au cours des années'20. Trotsky

l'inscrivit dans le « Programme de transition » de la IVe Internationale. André Renard la reprit vers la fin des

années '50.

Mais au cours des deux dernières décennies, elle était tombée en désuétude dans le mouvement ouvrier et

syndical plus large. Deux générations de travailleurs n'ont plus reçu d'éclaircissements à ce propos. Il est donc

urgent d'en préciser le sens et la portée, d'indiquer sa valeur dans la lutte pour le socialisme, et de la délimiter des

variantes réformistes de cogestion et de "participation".

La réforme de structure anticapitaliste par excellence.

Le contrôle ouvrier est une revendication transitoire, une réforme de structure anticapitaliste par excellence. Cette

revendication part en effet de préoccupations immédiates de larges masses pour les amener à déclencher des

luttes qui, en pratique, remettent en question le régime capitaliste et l'État bourgeois. Car le contrôle ouvrier est le

type même de revendication que le capitalisme ne peut ni intégrer ni digérer, comme il a pu intégrer et digérer

toutes les revendications immédiates des soixante dernières années (des augmentations de salaires à la journée

des 8 heures, en passant par la législation sociale et les congés payés).

Écartons en passant une objection qui vient de «puristes» sectaires: « En réclamant des réformes de structure

anticapitalistes, vous êtes des réformistes», nous disent-ils. « Votre formule ne contient-elle pas le mot « réforme

»? L'objection est infantile. Elle est aussi malhonnête, du moins de la part de tous ceux qui ne s'opposent pas

systématiquement à la lutte pour des réformes. Nous pourrions la comprendre, à la rigueur, de la part de certains

anarchistes qui rejettent la lutte pour les augmentations des salaires. Ils ont tort, mais ils ont au moins le mérite

d'être logiques avec eux-mêmes.

Mais que dire de ceux qui sont favorables à toutes les luttes pour les augmentations des salaires, la réduction de la

durée du travail, l'abaissement de l'âge de la pension, le double pécule de vacances, la gratuité des soins

médicaux et des produits pharmaceutiques, mais qui, en même temps, rejettent les réformes de structures

anticapitalistes? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils luttent, eux aussi, pour des réformes, mais que la

différence entre eux et nous, c'est qu'ils luttent seulement pour des réformes dont le capitalisme a maintes fois

prouvé sa capacité de les réaliser, de les intégrer dans son système, qui n'ébranlent donc pas ce système.

Par contre, le programme des réformes de structure anticapitalistes a ceci de particulier qu'il est irréalisable dans

un régime capitaliste fonctionnant normalement; qui fait exploser ce système; qu'il crée une situation de dualité de

pouvoir et qu'il débouche rapidement sur une épreuve de force révolutionnaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est

que les augmentations de salaires - quelque importantes qu'elles soient pour élever le niveau de combativité et de

culture des travailleurs - n'ont point cette logique-là.

En réalité, toute l'argumentation de nos adversaires « puristes » est fondée sur une confusion infantile. Car n'est

pas réformiste quiconque lutte pour des réformes; sinon Lénine serait le premier des réformistes, car il n'a jamais

rejeté la lutte pour la défense des intérêts immédiats des travailleurs. Est réformiste quiconque croit que la lutte

pour les réformes suffit pour abattre le capitalisme petit à petit, graduellement, et sans renversement du pouvoir de

la bourgeoisie.

Mais les partisans du programme des réformes de structure anticapitalistes n'ont nullement cette illusion-là ils ne

croient ni à l'avènement graduel du socialisme, ni à la conquête du pouvoir par la voie électorale ou parlementaire.

Ils sont convaincus que le renversement du capitalisme nécessite un affrontement global, extra-parlementaire,

entre les travailleurs en lutte et l'État bourgeois. Le programme des réformes de structure anticapitalistes a

précisément pour but d'amener les travailleurs à déclencher des luttes qui conduisent à un tel affrontement. Au lieu

de quoi, nos critiques « puristes » se contentent en général de lutter pour des revendications immédiates, tout en

faisant de la propagande abstraite pour la révolution, sans jamais se poser la question de savoir comment celle-ci

éclatera en pratique.

Un exemple éloquent : mai 1968 en France

La grève générale de mai 1968 - après celle de décembre 1960 - janvier 1961 en Belgique- nous offre une

excellente illustration de l'importance clé de ce problème. Dix millions de travailleurs étaient en grève. Ils

occupaient leurs usines. S'ils étaient mus par le désir d'éliminer beaucoup d'injustices sociales accumulées par le

régime gaulliste au cours de ses dix dernières années, ils visaient manifestement plus loin que de simples

revendications salariales.

La manière dont ils rejetaient en masse les premiers "accords de Grenelle" qui leur avaient pourtant accordé une

augmentation des salaires de 14% en moyenne, reflète nettement cette volonté d'aller plus loin. Mais si les

travailleurs n'avaient point envie de se contenter de revendications immédiates, ils n'avaient aucune idée précise

de ce qu'ils voulaient exactement. Ils ne savaient pas comment entamer la lutte dans ce sens.

S'ils avaient été éduqués, au cours des années et des mois précédents, dans l'esprit du contrôle ouvrier, ils

auraient su quoi faire: élire dans chaque entreprise un comité qui commencerait par ouvrir les livres de comptes

patronaux: calculer eux-mêmes le véritable prix de revient et taux de profit des firmes; établir un droit de veto sur

l'embauche et les licenciements et sur toute modification de l'organisation du travail; remplacer les chefs d'équipe

et contre-maîtres désignés par le patron par des compagnons de travail élus (ou par un membre de l'équipe

fonctionnant à tour de rôle comme responsable).

Pareil comité se serait évidemment heurté à l'autorité patronale à tous les niveaux. Rapidement, les travailleurs

auraient dû passer du contrôle ouvrier à la gestion ouvrière. Mais cet intervalle aurait été utilisé pour dénoncer

l'arbitraire, l'injustice, la gabegie et le gaspillage patronaux à toute la nation, et pour organiser des congrès locaux,

régionaux et nationaux de comités de grève et de comités de contrôle ouvrier, qui auraient fourni aux travailleurs

en lutte les instruments d'organisation et d'auto-défense indispensables pour affronter l'État bourgeois et la classe

capitaliste dans leur ensemble.

Tout problème économique et social tend à poser un problème de pouvoir de classe

L'exemple de mai 1968 en France nous indique une des raisons principales pour laquelle la revendication du

contrôle ouvrier occupe forcément une place de choix dans toute stratégie socialiste visant à renverser le

capitalisme dans les pays industrialisés. Elle sert de tremplin essentiel entre toute lutte d'ensemble de la classe

ouvrière contre le patronat grève générale avec occupation d'usines et l'esquisse d'une lutte pour la conquête du

pouvoir.

Pour que la première débouche sur seconde, il faut que les travailleurs entament celle-ci non comme quelque

chose d'abstrait, introduit artificiellement dans leurs combats par la propagande de groupes révolutionnaires, mais

comme naissant des besoins mêmes de leur combat. La revendication du contrôle ouvrier (qui implique la

contestation du pouvoir capitaliste à tous les échelons, et qui tend à faire naître, d'abord à l'usine, puis dans le

pays, un pouvoir ouvrier embryonnaire opposé à celui du Capital) est le meilleur pont entre la lutte pour les

revendications immédiates et la lutte pour le pouvoir.

Il y a deux autres raisons pour lesquelles cette revendication est si importante à l'étape actuelle du capitalisme et

de la lutte anticapitaliste des travailleurs. La concentration capitaliste; la fusion croissante entre les monopoles et

l'État bourgeois; le rôle de garant du profit des monopoles que l'État joue de plus en plus dans les pays

impérialistes; la tendance croissante à l'organisation et à la «programmation » de l'économie sous le néo-

capitalisme: tous ces traits principaux de l'économie d'aujourd'hui transfèrent le centre de gravité de la lutte de

classes de plus en plus de l'entreprise et de la branche industrielle vers l'économie dans son ensemble.

Dans l'économie capitaliste « dirigée », tout se tient étroitement. Une augmentation des salaires est annulée par la

hausse des prix, des impôts ou par la para-fiscalité (par exemple, augmentation des cotisations à la Sécurité

Sociale, ou réduction des avantages de celle-ci). Le niveau de l'emploi régional est bouleversé par la rationalisation

capitaliste ou par le déplacement des investissements vers d'autres régions. Le patronat s'efforce d'imposer une «

politique des revenus », rattachant les salaires à la productivité, mais refuse en même temps aux travailleurs les

moyens de déterminer celle-ci en connaissance de cause.

S'il se contente de lutter périodiquement pour des adaptations ou des augmentations de salaires, le mouvement

syndical est sûr d'être berné. Toute la logique de la lutte des classes nationale (et internationale) l'amène à

contester les rapports entre prix et salaires, salaires et monnaie, augmentations des salaires et augmentations de

la productivité, que le patronat et les gouvernements à sa solde cherchent à lui imposer comme « inévitables ».

Mais cette contestation ne peut se faire efficacement, c'est-à-dire en connaissance de cause, que si les livres de

comptes sont ouverts, que si le secret bancaire est levé et si les travailleurs font surgir au grand jour tous les

mécanismes secrets du profit et de l'exploitation capitalistes.

Il va sans dire que dans cet esprit-là, le contrôle ouvrier s'exerce par les délégués élus des travailleurs devant le

monde du travail et la nation dans leur ensemble, et non par quelques dirigeants syndicaux rencontrant en secret

quelques chefs patronaux. Nous y reviendrons, car la distinction est d'une extrême importance.

Lutter pour le contrôle ouvrier ou accepter le chômage.

Nous vivons une période de transformations techniques de plus en plus rapides: la troisième révolution industrielle.

Au cours de ces transformations, des branches d'industrie, des métiers, des professions ouvrières, sont liquidés en

l'espace de quelques années. Sans cesse les capitalistes s'efforcent de subordonner le travail des hommes aux

exigences de machines de plus en plus chères et de plus en plus complexes.

En même temps que le travail des manoeuvres disparaît peu à peu des usines, le nombre de techniciens

directement intégrés à la production augmente. Le niveau de qualification et d'instruction des travailleurs s'élève

rapidement. La tendance vers l'instruction généralisée jusqu'à 17 ou 18 ans, qui se manifeste de plus en plus, en

est un indice fort net.

Or, plus les travailleurs sont instruits, plus ils sont combatifs, et moins ils supporteront que des administrateurs de

société, des directeurs et des « chefs » souvent moins au fait de la production et du fonctionnement des machines

qu'eux-mêmes leur dictent ce qu'ils ont à produire, comment ils doivent le produire, et dans quelles conditions ils

ont à le faire. La structure hiérarchique de l'entreprise doit leur peser d'autant plus lourdement que l'écart de

connaissances techniques entre travailleurs et patrons s'amenuise progressivement et n'est souvent maintenu que

par un monopole artificiel des informations sur le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble, que le patron

se réserve jalousement.

Il est un fait que les statistiques des causes des grèves, tant en Grande-Bretagne qu'en Italie, révèlent que les

conflits de travail concernent de moins en moins des questions de salaires proprements dits, et de plus en plus

l'organisation du travail, le processus de production lui-même. La Belgique est quelque peu en retard à ce propos;

Ce retard ne tardera pas à être comblé.

La revendication du contrôle ouvrier, en impliquant un droit de regard et de veto immédiat pour les travailleurs dans

toute une série de domaines de la vie de l'entreprise - tout en refusant toute responsabilité pour sa gestion, aussi

longtemps que subsiste la propriété et l'État capitalistes - répond donc à une exigence qui naît de la vie

économique et sociale elle-même. La structure de l'entreprise ne correspond plus aux besoins de l'économie et

aux aspirations des travailleurs.

Dans ce sens, cette revendication est éminemment anticapitaliste. Car le capitalisme ne se caractérise en

définitive ni par des bas salaires, ni même par un grand nombre de chômeurs (bien que les récessions périodiques

y restent inévitables et importantes). Il se caractérise par le fait que le Capital, que les capitalistes, commandent

aux hommes et aux machines. Contester ce droit de commande, lui opposer un pouvoir d'une autre nature, c'est

commencer dans les faits le renversement du régime capitaliste.

II - Participation: non! Contrôle : Oui!

L'expérience enseigne aux travailleurs que leur sort immédiat et futur dépend du fonctionnement d'ensemble de

l'économie. Ils en concluent de plus en plus qu'il serait vain de lutter exclusivement pour défendre leur pouvoir

d'achat ou pour augmenter les salaires, sans se préoccuper des prix, du calcul de l'index, de la fiscalité, des

investissements et de la «rationalisation» capitaliste des entreprises.

En effet, la classe capitaliste réussit trop de fois à « récupérer » des augmentations de salaires par la voie de la

hausse des prix ou de l'augmentation des impôts directs ou indirects qui grèvent les revenus des travailleurs. Elle

fausse le jeu de l'échelle mobile en truquant l'index ou en appliquant la trop fameuse « politique de l'index » (des

augmentations des prix qui « contournent » les produits repris pour le calcul de l'index).

Elle grignote la puissance syndicale dans des régions à combativité ouvrière élevée en déplaçant

systématiquement les investissements et les entreprises et en recréant ainsi le chômage (les métallurgistes

liégeois en savent quelque chose). Elle s'assure toujours des réserves de main-d'oeuvre en faisant coexister des

zones en croissance rapide avec des zones sous-développées ou en déclin. Bref, elle met en branle tous les

leviers de la vie et de la politique économique pour défendre ses intérêts de classe.

Si les travailleurs se contentent dès lors de réclamer des augmentations de salaires, ils sont sûrs d'être grugés.

Cela ne signifie pas que les luttes pour les salaires et les revendications immédiates soient dépassées ou inutiles,

bien au contraire. Mais cela signifie qu'il ne faut point se limiter à réclamer une répartition plus avantageuse pour le

Travail de la valeur nouvelle qu'il a seul créée. Cela signifie qu'il faut contester le fonctionnement de l'ensemble de

l'économie capitaliste.

De la défense du patronat de droit divin

Jadis, les patrons se contentaient de défendre leur droit divin d'être «seuls maîtres à bord » - les droits sacrés de la

propriété. Toute revendication syndicale qui comportait une ingérence quelconque dans la gestion des entreprises

(sans parler de celle de l'économie dans son ensemble), était repoussée avec indignation comme une « usurpation

», premier pas vers la «confiscation » et le « vol ».

Mais aujourd'hui, l'argumentation patronale est devenue beaucoup plus souple, De la défense du «patronat de-

droit-divin » elle se replie prudemment vers la « défense de l'entreprise ». Elle admet implicitement (et souvent

explicitement) que les travailleurs « ont quelque chose à dire » sur ce qui se passe dans leur entreprise, leur

région, voire la vie économique nationale dans son ensemble (des traités internationaux comme celui instaurant la

C.E.E. ou le Marché Commun mentionnent même prudemment le droit des travailleurs à être « associés » à la

solution de problèmes de l'économie internationale).

Cette évolution du raisonnement patronal correspond évidemment à une évolution des rapports de force. Quand le

Capital était tout-puissant et le Travail faible et divisé, les patrons pouvaient régner en maniant les armes les plus

brutales. Lorsque le Capital s'affaiblit, parce que son système est entré irrémédiablement dans une crise de

structure, à l'échelle mondiale, et que le Travail s'organise et se renforce considérablement, des moyens de

domination plus subtils doivent être inventés; sinon, c'est toute la domination qui risquerait de s'effondrer.

Ainsi on passe imperceptiblement de la doctrine cynique des « droits sacrés de la propriété » (c'est-à-dire le droit

du plus fort) à la doctrine mielleuse et hypocrite des « relations humaines ». Ainsi naît le mirage de la «

communauté d'entreprise », à laquelle le Capital et le Travail devraient être associés « dans le respect de leurs

intérêts légitimes ».

... A l'attrape-nigaud de la « participation ».

Mais l'évolution de la doctrine patronale en matière d'entreprise ne constitue pas seulement un reflet passif de

l'évolution des rapports de force entre classes sociales. Elle reflète également une visée tactique du patronat. Il

s'agit d'impliquer les organisations syndicales, ou même des représentants élus par les travailleurs, dans une

pratique quotidienne de collaboration de classes, qui permettrait de désamorcer le caractère explosif des conflits

sociaux et de faire baigner le monde du travail dans un climat permanent de conciliation et de marchandage, climat

qui finirait par émousser toute combativité et toute tentative d'opposer la puissance organisée des travailleurs à la

puissance financière des capitalistes.

On peut établir une analogie entre la modification d'attitude de la bourgeoisie intervenue, à partir de 1914, à l'égard

de la social-démocratie d'abord, des directions syndicales ensuite, et cette évolution vers une attitude plus souple

concernant les «droits exclusifs et sacrés de la propriété » sur l'entreprise.

Dans les trois cas, il s'agit d'affaiblir l'adversaire de classe par la séduction, après avoir vainement tenté de le

briser par la violence, la répression ou la pression économique. On « intègre » donc des ministres sociaux-

démocrates dans des gouvernement de coalition. On « intègre » des dirigeants syndicaux dans des commissions

paritaires. Pourquoi ne pas « intégrer » des délégués ouvriers dans des Conseils d'entreprise « associés à la

gestion »?

L'expérience de la cogestion en Allemagne occidentale est particulièrement éloquente à ce propos. Elle a été un

puissant moyen d'affaiblissement de la force syndicale et de la combativité ouvrière. Les travailleurs avaient

l'illusion d'avoir acquis « des droits » au sein de l'entreprise; celle-ci devenait, à leurs yeux, quelque peu « leur »

entreprise. Mais qu'un retournement de conjoncture se produise, et ils perdaient non seulement leurs avantages

extra-conventionnels (accordés par les patrons à l'époque de grande pénurie de main-d'oeuvre), mais encore une

partie de leurs revenus «normaux ») sinon leur emploi.

L'entreprise capitaliste révéla une fois de plus sa véritable nature : domaine où le patron règne en maître, ne

laissant à ses chers travailleurs que l'illusion d'une « association » d'attrape-nigaud. De Gaulle n'a donc rien

inventé avec sa « participation ». Devant vendre leur force de travail à des patrons, qui sont libres de les licencier

lorsque la « rentabilité de l'entreprise » le réclame, les travailleurs restent des prolétaires. Pouvant librement

commander aux hommes et aux machines (très souvent acquis avec l'argent des autres, c'est-à-dire de l'État), les

patrons restent ce qu'ils étaient auparavant : des capitalistes.

Travailleurs et organisations ouvrières ne doivent prendre aucune parcelle de responsabilité pour la

gestion des entreprises capitalistes.

Des idéologues naïfs, partisans de la conciliation, rétorquent: « Vous, méchants marxistes, plaidez la cause de la

lutte des classes à outrance, alors que les capitalistes, assagis, sont prêts à faire des concessions et à mettre leur

lutte de classe en sourdine. » Il n'en est évidemment rien.

En cherchant à entraîner les organisations ouvrières et les travailleurs dans le guet-apens de la collaboration de

classes, le patronat poursuit de son côté une lutte de classe imp1acable. Il conserve intégralement ses armes: la

richesse financière, la propriété capitaliste des entreprises et des banques, la subordination de la vie économique

à ses impératifs de profit.

Mais en même temps il paralyse ou cherche à détruire la seule arme dont disposent les travailleurs: leur capacité

de s'organiser et d'entamer un combat commun pour leurs intérêts de classe, c'est-à-dire le fonctionnement des

organisations des travailleurs au profit des travailleurs. En cherchant à soumettre ces organisations à «l'intérêt

général », alors que l'économie est plus que jamais dominée par le profit capitaliste, le patronat obtient une victoire

éclatante dans sa lutte de classe contre les salariés-appointés.

C'est pour cette raison que les syndicats et les travailleurs doivent refuser de faire la moindre concession à «

l'esprit d'entreprise » répandu par le patronat. Ils doivent refuser systématiquement de prendre la plus petite

parcelle de responsabilité pour la gestion d'entreprises et de l'économie capitalistes. Contrôler pour contester, oui ;

participer ou partager la gestion : non; tel est l'intérêt des travailleurs.

Deux arguments sont souvent opposés à cette thèse traditionnelle du mouvement ouvrier, qu'André Renard

défendait encore avec force dans « Vers le Socialisme par l'Action ». D'abord on affirme que les travailleurs ont,

malgré tout, un intérêt dans la survie des entreprises; la disparition d'une grande entreprise n'implique-t-elle pas la

suppression de milliers d'emplois, l'extension du chômage?

L'argument oublie qu'en régime capitaliste, la concurrence et la concentration capitalistes sont inévitables. En «

associant » le sort des travailleurs à celui des entreprises, on ne risque pas seulement de les lier à des perdants

dans une lutte féroce. On transporte aussi la concurrence capitaliste au sein de la classe ouvrière, alors que

l'expérience a démontré que c'est seulement par leur organisation et unité de classe que les travailleurs ont une

chance quelconque de se défendre contre le système du Capital.

Le même argument n'a pas plus de valeur lorsqu'il est appliqué aux régions. «Nous ne voulons pas socialiser des

cimetières. Il faut donc s'associer aux patrons pour sauver « nos » industries, disent certains syndicalistes.

Le malheur, c'est que ces industries ne sont point « nôtres » mais capitalistes, même si le capital provient à neuf

dixièmes de subsides d'État. Ces industries sont soumises aux lois de la concurrence capitaliste. Entraîner les

travailleurs dans cette voie, c'est se soumettre aux impératifs de la rentabilité et du profit. C'est acquiescer à la «

rationalisation », à l'accroissement de la productivité, à l'accélération des cadences, à une exploitation plus intense

des travailleurs.

C'est également accepter la réduction de l'emploi. De là à accepter les licenciements, voire les réductions des

salaires, il n'y a qu'un pas. Dès qu'on met le premier pas sur cette voie, le chantage patronal devient tout-puissant.

Pour le briser, il faut de prime abord refuser la collaboration, et engager l'action pour imposer le maintien du

volume de l'emploi, par les réformes de structure anticapitalistes.

«Contrôle ouvrier» et «participation» s'opposent bel et bien l'un à l'autre.

Ensuite, il y a un argument plus subtil: « Pour pouvoir contrôler, il faut être informé, pourquoi ne pas participer dans

le seul but de glaner les informations?» Un sophiste ajoute qu'il n'y a pas de distinction absolue entre la

participation et le contrôle. La réponse est très simple: tout dépend de l'objectif de l'action et de la pratique qu'on

suit. « Participer » sans accepter la moindre responsabilité pour la gestion, est-ce de cela qu'il s'agit?

Mais qu'attend-on dès lors pour divulguer les fameuses « informations » glanées à tous les travailleurs? C'est

interdit, les patrons se refuseront de poursuivre ce jeu qui deviendrait pour eux un jeu de dupes! A la bonne heure!

Mais n'admet-on pas ainsi que sans pareille divulgation, en acceptant le secret, «la concertation» et des parcelles

de «co-responsabilité», on entre précisément dans le jeu des capitalistes? En pratique, la différence entre

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%