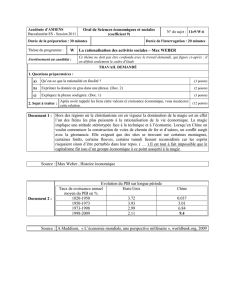

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ Durée : 1 heure SUJET B Ce

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Durée : 1 heure

SUJET B

Ce sujet comporte deux documents.

THÈME DU PROGRAMME :

La rationalisation des activités sociales, Max WEBER

DOCUMENT 1

Avec la victoire du rationalisme juridique formaliste on a vu apparaître en Occident, à côté des

types déjà existants de domination, le type légal de domination, dont la variété la plus pure, sinon la

seule, a été et est encore la domination bureaucratique.(…) Du point de vue de notre terminologie,

le critère décisif déjà évoqué est le suivant : la soumission résulte de l’attachement impersonnel au

« devoir de fonction » dans sa définition générale et objective, et non pas de la croyance et de

l’abandon à des personnes – prophètes et héros – dotées de charisme ; cette soumission ne résulte

pas non plus d’une tradition sacrée ou du respect pour un maître personnel désigné par un ordre

traditionnel. Ce « devoir de fonction », ainsi que le droit de domination qui lui correspond – la

« compétence » – sont définis par des normes établies rationnellement (lois, décrets, règlements)

de telle manière que la légitimité de la domination devient la légalité de la règle , laquelle est

générale, élaborée en fonction d’une fin, établie et promulguée selon des critères de conception

formelle.

Source : Max WEBER, « L’éthique économique des religions mondiales »,

Sociologie des religions, trad. Jean-Pierre Grossein, Gallimard, 1996 [1ère édition 1915-1920].

DOCUMENT 2

À l’hôpital, les règles constituent des normes de sécurité, de prévention des risques pour les

malades et les salariés. Elles en apparaissent d’autant plus importantes et légitimes.

Cette vertu des règles est en partie illusoire. D’autant que l’état de santé imprévisible et évolutif du

malade ainsi que la relation de soin supposent de la part du personnel une capacité d’autonomie et

de réaction aux différents événements. Ainsi, bien que n’étant pas autorisées à intervenir sans

consignes écrites, les infirmières acceptent couramment d’adapter la posologie d’un médicament

sur une simple indication orale du médecin. L’existence d’une relation de confiance réciproque

permet à l’infirmière d’effectuer ce qu’elle n’est pas juridiquement habilitée à faire.

Source : Régine BERCOT, « Hôpital : petits arrangements avec les règles »,

Sciences Humaines « Les Grands Dossiers » n°12, septembre octobre novembre 2008.

QUESTIONS

1. À l’aide de vos connaissances et du document 1, montrez en quoi le « type légal de domination

» résulte du processus de rationalisation des activités sociales. (8 points)

2. Expliquez la phrase soulignée. (Document 1) (6 points)

3. Le fonctionnement d’un hôpital aujourd’hui confirme-t-il le processus de rationalisation évoqué

par Max Weber ? (Document 2) (6 points)

Enseignement de spécialité – sujet B (Weber)

– Proposition de correction –

1. Max Weber (1864-1920) est un sociologue allemand, qui peut être considéré comme un des pères fondateurs de la

sociologie compréhensive (qui cherche à comprendre les motivations des actions sociales orientées vers les autres). À

travers ses ouvrages, comme Économie et société ou L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, il s’est attaché à

décrire le processus de rationalisation des activités sociales qui caractérise les sociétés occidentales.

Cela le conduit à distinguer trois types de domination, qu’il définit comme la chance de trouver des personnes prêtes à

obéir.

La légitimité du pouvoir est assurée par l’autorité charismatique (reposant sur ses qualités exceptionnelles du chef,

qu’elles soient réelles, supposées ou prétendues) ou traditionnelle (la personne du chef s’impose par la force de

l’« éternel hier »).

Mais dans les sociétés occidentales, un troisième type de légitimité occupe une place de plus en plus importante : il s’agit

de l’autorité légale-rationnelle. L’obéissance est ici liée à une forme particulière de rationalité : l’adéquation des

moyens aux buts poursuivis est assurée par le droit (c’est le « rationalisme juridique formaliste » de la ligne 1). Ce qui

légitime ce type de domination, c’est son efficacité : elle est donc bien issue du processus de rationalisation des activités

sociales. D’ailleurs, comme le note Weber (ligne 3), elle s’exprime le mieux à travers les organisations bureaucratiques

(État moderne, grandes entreprises…) qui se développent à son époque, et où l’administration tient une grande place.

2. Les membres des organisations bureaucratiques exercent une fonction spécialisée pour laquelle ils sont choisis en

fonction de leur compétence. Ils entretiennent entre eux et avec le public des rapports hautement formalisés, fondés sur

des règles impersonnelles. Ces règles assurent l’efficacité de l’action sociale « en fonction d’une fin » pour laquelle elles

sont adaptées.

L’action des individus n’est donc plus dictée par l’obéissance à une personne, mais par des règles impersonnelles

(le « devoir de fonction »).

3. Si Weber considérait l’organisation bureaucratique comme un modèle d’efficacité, cette vision a été sensiblement

remise en cause depuis (notamment par les travaux de Michel Crozier dans les années 60).

L’application ritualiste d’une règle impersonnelle, sans tenir compte du contexte, peut entraîner des dysfonctionnements,

retards et rigidités. C’est ce qui se passe à l’hôpital : la règle qui interdit aux infirmières d’intervenir sans consigne écrite

d’un médecin, bien que mise en place pour des raisons d’efficacité (pour assurer la sécurité des patients) finit par se

révéler inadaptée, ralentissant le fonctionnement du service et ne prenant pas en compte les évolutions imprévisibles de

l’état de santé du patient. Par conséquent, les infirmières sont conduites à s’écarter du travail prescrit, en ne

respectant pas la règle officielle.

De plus, l’importance de la « confiance réciproque » qui rend possible ces comportements est en contradiction avec

l’existence de règles impersonnelles : les relations sociales à l’hôpital reposent au moins en partie sur des rapports

personnels, subjectifs et affectifs.

Toutefois, il ne faut pas en déduire que les infirmières agissent à leur guise, en faisant n’importe quoi. Leur action sociale

obéit bien à une rationalité en finalité : c’est au nom de l’adaptation aux finalités de l’action (le meilleur soin des

patients) qu’elles s’éloignent des règles formelles.

1

/

2

100%

![2.-cmaster [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001908866_1-298c03c8625b253ea92665f1f5c5b318-300x300.png)