Le renouveau des mouvements contestataires à - prepa-bl

Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation.

Isabelle Sommier, éditions Champs Flammarion, 2003 (première publication en

2001).

Résumé :

Avant-propos : Après un recul des conflits sociaux dans les années 1980 on assiste à leur

réapparition dans les années 1990. Ce réveil est surprenant car le contexte qui avait permis

l’essor des mouvements sociaux dans les années 1970 s’est totalement transformé. Cependant

les Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS) de la décennie 1990, bien qu’en apparence très

différents, sont le fruit de longs processus historiques et, de fait, héritent de certaines

caractéristiques des mouvements sociaux des années 1970.

1. Le paysage recomposé des minorités actives

*Minorités actives = « groupes restreints actifs et idéologiquement cohérents capables

d’entraîner des conflits et des changements dans leur société d’appartenance. »

L’essoufflement des organisations syndicales traditionnelles

Les organisations syndicales traditionnelles sont en déclin depuis la fin des années 1970. Il

s’agit d’une crise quantitative (moins de sympathisants, d’adhérents, de militants) et

qualitative (difficulté d’adaptation aux thèmes des revendications et aux modes d’action des

acteurs des nouveaux conflits). Cette crise est aggravée par la montée en puissance des

associations qui s’adaptent plus facilement aux nouveaux enjeux grâce à leur souplesse de

fonctionnement. Mais ce qui fragilise surtout les syndicats c’est le développement des

coordinations, à savoir « des structures unitaires organisant une mobilisation de grévistes,

sans distinction syndicale, selon les principes de la démocratie directe ». Cependant il ne faut

pas opposer radicalement ces deux structures car ce sont souvent les militants syndicaux qui

sont à l’origine des coordinations et ces dernières permettent parfois la création de nouveaux

syndicats. C’est en cela que l’on peut parler d’une recomposition du syndicalisme avec

apparition d’aspirations nouvelles telles l’unité syndicale, la priorité donnée à l’efficacité

immédiate, la sensibilité aux questions sociétales ainsi qu’une organisation souple et plus

démocratique. Malgré tout il existe une opposition majeure entre les « syndicats

représentatifs » reconnus par l’Etat (CGT, FO, CFTC, CFDT, CGC-CFE), qui ont l’avantage

de conduire les négociations et d’être officiellement consultés par les pouvoirs publics, et

ceux qui ne le sont pas. Ces derniers contestent cet état de fait et radicalisent leur position.

Cols bleus et cols blancs, « garantis » et « exclus »

L’essoufflement des organisations syndicales ne peut s’expliquer uniquement par ces

divisions. Le phénomène est aussi dû à de fortes mutations socio-économiques et culturelles

comme le déclin de la classe ouvrière, les déstabilisations des noyaux durs du militantisme

restant, la précarisation qui favorise le repli sur la sphère privée, la stratégie patronale qui

cherche à affaiblir le rôle des syndicats. De plus, le modèle d’engagement a lui aussi évolué :

on est passé d’un modèle qui faisait s’imbriquer la vie privée et la vie militante à un modèle

qui distancie ces dernières dans une logique d’individualisation. Cela explique en partie le

succès des NMS qui font appel à ce dernier modèle.

L’émergence des mobilisations des « sans »

L’émergence des « groupes à faibles ressources » est surprenante car du fait de leur

marginalisation il leur est difficile d’acquérir une conscience de groupe et de concevoir un

projet collectif de mobilisation. Cet essor peut donc être perçu comme un désaveu pour les

organisations traditionnelles qui n’ont pas su intégrer dans leur lutte les exclus du rapport

social. Les premières associations des « sans » ont été celles créées par les sans-emplois

(1982), suivies par celles des sans toit (1987), puis par celles des sans-papiers (présidentielles

de 1995). Ces nouvelles associations ont pour but de réintroduire les personnes exclues dans

la mobilisation. Les associations de « sans » travaillent souvent ensemble car elles luttent

contre des phénomènes transversaux ce qui a permis d’unifier leurs revendications et de les

rendre plus visibles.

Le bouillon de culture du « mouvement social »

La construction d’un acteur collectif pour les « sans » a été une réussite dans le sens où elle a

donné une identité et une force symbolique aux groupes préalablement exclus. C’est en 1995

(réforme des retraites) que l’union des syndicats et du mouvement des « sans » donne

naissance au terme de « mouvement social » en tant qu’initiative contestataire. Le fort

activisme des années 1990 contraste avec la faiblesse des contestations dans la décennie

antérieure. Cela confirme l’analyse d’Albert Hirschman. En effet, selon lui, les cycles

d’engagement sont consécutifs à des phases de retrait dans la sphère privée (comme dans les

années 1980). Cette analyse se vérifie aussi au niveau international avec l’observation

historique de vagues de protestations. Le renouveau de l’action collective française s’alimente

donc de l’essor des mobilisations transnationales avec le mouvement antiglobalisation. Pour

Verta Taylor il existe des « structures de rémanence » qui permettent aux mouvements

sociaux de se remettre efficacement et rapidement en mouvement après un repli dû à la fin

d’une lutte ou à un changement de conjoncture. Quand ce phénomène de rémanence se joint à

d’autres mobilisations, l’environnement est réceptif à la protestation, ce qui renvoie à la

question des cycles tels qu’ils ont été analysés par Sidney Tarrow. Selon ce dernier les

« cycles de protestation » commencent lorsque les « conflits structurels » sont suffisamment

importants et que la « structure des opportunités politiques » est favorable. Or dans les années

1990 la prise de conscience des problèmes sociaux est concomitante de l’émergence de la

mondialisation si bien que ces problèmes vont être imputés au nouveau régime capitaliste. À

cela vient s’ajouter la polarisation de la scène politique française qui entraîne l’émergence de

mobilisations dans le pays. Mais comment expliquer la simultanéité des mouvements sociaux

au niveau international et en particulier ceux dénonçant la globalisation ?

2. Les instruments de la contestation

Victimes, « militants professionnels » et « personnes-ressources »

Les NMS rassemblent trois types de population :

- les personnes victimes du problème pour lesquelles s’organise la mobilisation. Leur

mobilisation est spectaculaire du fait de leur déclassement. De plus les NMS, au lieu d’effacer

les particularismes, se proposent d’exposer l’expérience personnelle malheureuse à l’origine

de l’engagement dans une logique d’individualisation.

- les militants et les dirigeants des associations qui ne sont en général pas touchés par les

difficultés qu’ils dénoncent. Ce sont des individus politisés ayant un longue expérience du

militantisme, ce sont des professionnels de la contestation. Leur engagement est vécu comme

le moyen le plus propice à l’exercice démocratique et semble donc être une réponse à la crise

des représentations politiques. Ces dirigeants sont pour la plupart issus des fractions dominées

des classes dominantes au sens de Bourdieu, en lien direct ou indirect avec l’Etat. Ainsi, le

militantisme tend à recruter dans le secteur public plutôt que dans le secteur privé où il

comporte plus de risques.

- les « personnes-ressources » qui apportent un soutien extérieur à l’association. Par leur

prestige social, elles permettent de sensibiliser l’opinion publique, et par leurs compétences

elles sont en mesure de réaliser des « contre-expertises » qui rendent la contestation

constructive. Cela semble marquer le retour de l’engagement des intellectuels.

Entre coups de force et lobbying, un répertoire d’action original

Les nouveaux mouvements contestataires ajoutent aux actions traditionnelles du mouvement

ouvrier (grèves, manifestations) de nouvelles formes d’actions. Les coups de force

caractérisent principalement les mouvements des « sans » qui ont souvent recours à des

modes d’action non-conventionnels. Il s’agit d’une action directe contre une cible

symboliquement forte. Le but est d’obtenir par la provocation une couverture médiatique

importante. Il peut s’agir d’actions violentes (attaque contre les biens), non-violentes

(désobéissance civile), voire festives (festivals). Le recours à ces actions, souvent illégales,

s’accompagne d’actions plus classiques (pétitions, grèves, manifestations…). Enfin, le

lobbying est un mode d’action de plus en plus utilisé s’appuyant sur les contre-expertises afin

d’influencer la sphère politico-administrative. La combinaison des différents modes d’action

donne force aux mouvements.

L’effet multiplicateur de l’hacktivisme et des réseaux transnationaux

La contraction des mots « hacker » et « activisme » a donné naissance au terme

d’« hacktivisme ». Ce dernier s’est développé grâce aux multiples avantages que présente

internet (communication intra et inter associations, information du public et propagande

rapides et à moindre coût). L’hacktivisme permet l’autonomie politique et technique de la

prise de parole ainsi que l’élargissement de l’espace public. La mobilisation de l’opinion

publique internationale par les NMS contraste avec la difficulté des syndicats à sortir des

frontières nationales (à l’exception de SUD : Solidaires, Unitaires, Démocratiques). Mais ces

derniers, bien qu’actuellement affaiblis, maintiennent leur supériorité numérique par rapport

aux NMS. C’est pourquoi ces deux types de structure auraient intérêt à unir leurs efforts et à

élaborer des projets communs afin de mieux se faire entendre.

3. Des revendications… aux alternatives ?

Le registre moral de la prise de parole

Les mobilisations sont motivées par un sentiment d’indignation, d’injustice, et cherchent à

provoquer l’émotion du public. Cela n’a rien de nouveau. Leur originalité vient du fait

qu’elles intègrent aujourd’hui des arguments d’ordre moral. On assiste donc à un glissement

du registre politico-offensif à un registre humanitaro-défensif. Ce glissement peut s’expliquer

par la montée d’un sentiment d’impuissance politique et par la dégradation des idées de

classes sociales et d’exploitation. Les organisations agissent à la fois sur le court terme, dans

un souci d’immédiateté, et sur le long terme avec un horizon idéal. D’autre part elles ont de

plus en plus recours au droit afin de contester juridiquement une décision administrative ou

soulever les contradictions internes du cadre normatif.

Un pragmatisme radical ?

Les organisations de contestation pratiquent une politique dualiste car elles poursuivent des

objectifs à la fois offensifs et défensifs. Il s’agit donc d’un « radicalisme autolimité » puisque

des luttes pour la défense et la démocratisation de la société civile sont menées sans remise en

cause de l’intégrité des systèmes politiques et économiques. Pour obtenir des résultats à court

terme les associations vont être amenées à collaborer avec les pouvoirs publics qu’elles

combattent pourtant sur le long terme. C’est le degré d’intégration dans les politiques

publiques qui est usuellement utilisé pour différencier les associations de lutte des

associations caritatives, qui collaborent avec les pouvoirs publics dans la gestion des

problèmes sociaux. Les deux pôles sont cependant complémentaires. La relation ambivalente

entre l’Etat et les mouvements contestataires est flagrante en ce qui concerne la globalisation :

en dénonçant les choix politiques qui sacrifient le bien du plus grand nombre aux lois du

marché, ces mouvements incitent les Etats à reprendre leur rôle de protecteurs des citoyens et

de garants de l’intérêt général. Cependant la sincérité de l’engagement de l’Etat est mise en

doute par la violence de la répression des mobilisations et la volonté de « criminalisation du

mouvement social ».

La question en suspens du débouché politique

Le temps militant envahit aujourd’hui moins le quotidien que dans les décennies précédentes.

Ceci est dû à la fin des idéologies et à la montée de « petites causes » à plus court terme.

Cependant il est rare que soit proposée une idéologie qui remplacerait le néolibéralisme.

Seules certaines organisations comme AC! effectuent un travail d’idéologisation. Mais leurs

propositions ne font pas l’unanimité à cause de l’hétérogénéité des NMS. Un autre sujet de

discorde est le rapport à entretenir (ou non) avec les partis politiques. Il est en effet douteux

qu’une mobilisation puisse se passer d’une traduction politique et en même temps les

mouvements contestataires craignent d’être « récupérés » par les politiques. Cette

ambivalence a conduit d’un côté à un renouveau des minorités radicales et de l’autre à l’essor

des listes citoyennes aux municipales souvent liées à des associations de quartiers voulant

faire de la politique autrement.

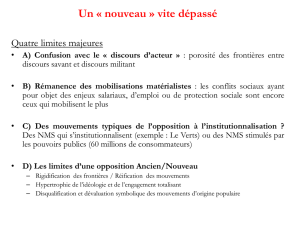

Conclusion : Durant les années 1990, on assiste non pas à la fin annoncée du conflit social

mais à la remise en mouvement des minorités. Les nouvelles mobilisations ont permis aux

« sans » de s’exprimer et de mettre le thème de l’exclusion dans le débat. Les

questionnements sur les sources des problèmes ont conduit à la remise en question de la

mondialisation et à l’apparition de mouvements antiglobalisation. Le succès de ces

mouvements est notamment dû au nouveau modèle d’engagement qu’ils proposent et à

l’apparition d’un savoir-faire militant. Leur action vise à perturber les institutions en place

afin de sortir ces dernières de leur inertie tout en proposant une nouvelle façon de faire de la

politique.

Critique interne :

À l’origine de ce livre il y a l’engagement personnel de l’auteure, Isabelle Sommier,

dans la lutte antiglobalisation. Elle a par exemple participé au sommet alternatif contre la

réunion du G8 à Evian, en 2003. Du fait de l’intérêt qu’elle porte aux mouvements

contestataires, son ouvrage est très bien renseigné. De nombreux exemples viennent alimenter

son propos et elle précise scrupuleusement toutes ses sources. Elle fournit aussi au lecteur des

documents bruts sous forme d’encadrés qui viennent corroborer ses affirmations. Sa

présentation est claire : elle énonce ce qu’elle va développer en début de paragraphe puis

affine son analyse avec des exemples. Son analyse s’attache à replacer les évènements qu’elle

relate dans leur contexte et à les mettre en relation entre eux. C’est en passant d’un exemple à

l’autre que l’analyse progresse. Malheureusement, l’auteure nous livre parfois des listes

entières de dates et de lieux de sommets ou de pourcentages électoraux sans analyser les

évènements correspondants. Ces énumérations, à mon avis, ne font pas progresser le

raisonnement même si l’on peut considérer que cette précision documentaire est justifiée

puisque le but d’Isabelle Sommier est de dresser un état des lieux le plus précis possible de la

scène contestataire française.

L’auteure rend compte de l’éventail des mouvements contestataires en France dans la

décennie 1990 et choisit d’analyser ces derniers selon trois éclairages : elle montre tout

d’abord comment les nouvelles minorités actives sont apparues dans un paysage politique

recomposé, puis elle présente les modes d’actions de ces mouvements contestataires, et enfin

expose leurs revendications, leurs contradictions et les éventuelles alternatives proposées au

néolibéralisme. L’analyse que propose Isabelle Sommier suit donc une progression

parfaitement claire et cohérente.

L’analyse descriptive de Sommier a le mérite d’être objective malgré l’engagement

déclaré de l’auteure dans l’altermondialisme. En effet Isabelle Sommier n’hésite pas à

montrer les points faibles des NMS, comme par exemple leur hétérogénéité qui ne leur permet

pas de proposer une alternative au néolibéralisme. On peut cependant reprocher à l’auteure

d’avoir restreint son analyse aux mouvements contestataires français et de ne pas l’avoir

étendue à ceux des autres pays puisqu’elle-même signale que nombre de ces NMS ont un

caractère transnational. Par ailleurs nous allons voir à travers la critique externe en quoi son

approche est sans doute quelque peu statique puisqu’elle n’analyse les mouvements sociaux

qu’à travers leurs causes et leurs conséquences et non dans une perspective de dynamique

interne.

Critique externe :

Le travail d’Isabelle Sommier suit le « modèle classique » d’analyse des mouvements

sociaux. En effet comme le montre Lilian Mathieu dans son article Des mouvements sociaux

à la politique contestataire : les voies de tâtonnement d’un renouvellement de perspective

(Revue française de sociologie, 2004), il existe aujourd’hui un volonté de révision critique de

cette perspective classique dominante, souvent trop statique et objectiviste, avec la parution

récente de trois ouvrages qui posent les bases d’une approche davantage dynamique et

relationnelle de l’action collective protestataire : dans Silence and voice in the study of

contentious politics, R. Aminzade et al. se donnent pour tâche de combler les principaux «

silences » de la sociologie des mobilisations, tandis que dans Dynamics of contention, D.

McAdam, S. Tarrow et Ch. Tilly posent les bases d’une approche unifiée des différentes

formes de politique contestataire et que J. Goldstone, dans States, parties and social

movements, tente d’en développer le potentiel pour l’étude des rapports entre politiques «

institutionnelle » et « non institutionnelle ».

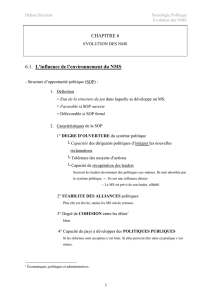

Le modèle classique se structure autour de trois pôles d’analyse :

- le premier pôle s’intéresse à la structuration des univers sociaux dans lesquels émergent les

mouvements sociaux et aux formes organisationnelles par lesquelles se réalise la mobilisation

;

- le deuxième est celui de la structure des opportunités politiques ;

- le troisième pôle est celui de l’activité de « cadrage » des revendications par les

organisations de mouvement social et de la « résonance » de leur discours auprès des

sympathisants ou militants potentiels qu’elles cherchent à convertir ou à recruter.

Les auteurs ont selon les cas soit privilégié l’étude d’une de ces dimensions, soit traité les

trois parallèlement, soit depuis peu tenté de les synthétiser. L’originalité de leur démarche

réside dans le fait que le travail de révision théorique entrepris dans les trois ouvrages est le

fruit, non d’une controverse scientifique, mais d’un retour critique de sociologues aujourd’hui

consacrés sur les carences de leurs propres contributions au développement de leur domaine

de recherche.

L’analyse qui me paraît la plus intéressante pour compléter celle d’Isabelle Sommier

est celle que développent les auteurs à partir du constat suivant : la sociologie des

mouvements sociaux ne porte justement que sur ces derniers alors que d’évidentes similarités

les unissent à d’autres phénomènes contestataires comme les révolutions, les luttes

nationalistes ou les transitions à la démocratie. Les auteurs cherchent un cadre unifié pour

traiter l’ensemble de la politique contestataire qui est « épisodique plutôt que continue, se

déroule en public, suppose une interaction entre des requérants et d’autres, est reconnue par

ces autres comme pesant sur leurs intérêts, et engage le gouvernement comme un médiateur,

une cible ou un requérant », selon la définition de McAdam, Tarrow et Tilly. Le but de cette

nouvelle approche est de surmonter les divisions artificielles qu’une hyper-spécialisation

disciplinaire impose à l’appréhension sociologique d’un ensemble d’objets phénoménalement

proches. Ces auteurs proposent un ensemble d’outils conceptuels aptes à rendre compte de

mécanismes et de processus similaires. L’avantage de cette approche est de ne pas étudier que

les causes et les effets des mouvements mais aussi ce qui se passe dans le cours même de

l’épisode contestataire. De plus les auteurs ouvrent leur analyse à d’autres pays que ceux de la

démocratie occidentale veillant ainsi à tester la pertinence du modèle pour la compréhension

de phénomènes situés dans des contextes historiques et politiques des plus divers. Dans

Dynamics of contention, parmi les nombreux concepts que les trois auteurs développent, celui

de courtage (brokerage) apparaît comme un des plus importants, en ce qu’il participe à la

dynamique de la quasi-totalité des phénomènes abordés dans l’ouvrage. Il est défini comme «

la connexion, par une unité médiatrice, d’au moins deux sites sociaux auparavant sans

contact. Sous sa forme la plus simple, les sites et les unités sont des personnes singulières,

mais le courtage opère également entre cliques, organisations, lieux et, à la limite,

programmes » ; il « réduit les coûts de communication et de coordination entre sites, facilite

l’usage combiné de ressources présentes dans différents sites, et crée de nouveaux acteurs

collectifs potentiels ». Les agents de ce mécanisme, les courtiers (brokers), sont présentés

comme variant « significativement selon leur localisation sociale et leur modus operandi,

avec des conséquences importantes pour la contestation à laquelle ils participent » ; les

marchands itinérants kenyans, par exemple, auraient joué ce rôle en connectant Nairobi et les

6

6

1

/

6

100%