L`intention comme l`événement observable dans le cerveau

Jakub Čapek, Action et situation, 6

L'intention comme l'événement observable dans le cerveau

la manière scientifique de poser le problème de l'intention

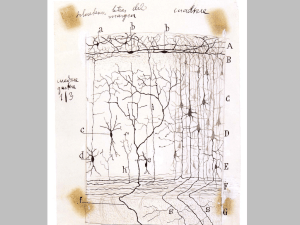

les neurosciences « essaient présicement de mettre en relation ce qui est vécu subjectivement

et les activités neuronales enregistrées objectivement. »

1

Présupposés

1. l’explanans proposé (ce par quoi on explique) – la notion minimale de l’événement

2. l’explanandum (ce qui doit être expliqué) – décrit par des notions de la philosophie du sujet

« ce qui est vécu subjectivement »

3. le refus de distinguer l’action et l’événement

le science de l’action conçoit les phénomènes qu’on ne peut pas comprendre

sans tenir compte de leurs orientation vers une fin, de la même façon que les

phénomènes dont la compréhension exige qu’on laisse de côté toute forme de

finalité. Bien au plus, cette science déclare que l’action est un tel phénomène,

qu’elle n’est téléologique que semblablement.

- une cécité frappante par rapport à ce qui devrait être son explanandum

Exemple

l’écoute d’une histoire – on peut « observer la compréhension »

« JPC - … nous disposons d’un témoignange objectif de la compréhension ou non du sujet,

d’un témoignage extérieur à sa subjectivité.

PR – C’est en effet quelque chose d’important, mais ce témoignage objectif ne paraît

pas capable d’augmenter la compréhension de soi et des autres.

JPC – Je peux au moins décider si la personne que j’observe comprend le langage de

l’autre ou si elle ne le comprend pas. Je peux disposer de cette information sans qu’il soit

même nécessaire de le lui demander, sans que le sujet s’exprime par la parole…Cela pose

d’ailleurs des problèmes éthiques redoutables, que j’ai déjà mentionnés au début de ces

entretiens : que vais-je faire de cette information sur autrui, obtenue indémendamment de sa

volonté ? »

Un peu plus loin, Changeux mentionne l’opinion de ses collégues americains :

« … on peut distinguer les images cérébral d’un sujet qui dit la vérité de celle d’un sjet

qui ment. »

2

« la naturalisation de l’intention »

3

- « examiner des faits psychologiques comme des fait physiques »

- « la physique de l’introspection »

4

résultat :

l’intention cesse d’être un phénomène que nous comprenons, pour devenir un objet observable

que tout le monde peut voir de la même façon (chacun dispose du même accès).

- le rêve de la science de l’action

1

Je m'appuie ici sur l'expression d'un neurophysiologue principal français Jean-Pierre Changeux que l'on trouve

dans le débat remarquable avec Paul Ricoeur: Jean-Pierre Changeux et Paul ricoeur, Ce qui nous fais penser. La

nature et la règle, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 70.

2

Changeux, Ricoeur, Ce qui nous fait penser, p. 117s.

3

Changeux, Ricoeur, Ce qui nous fait penser, p. 75s., 99s., 128s., 130s., 132, 134s.

4

Ibid., p. 76.

1

/

1

100%