Titre 3 : Garantie des droits et libertés

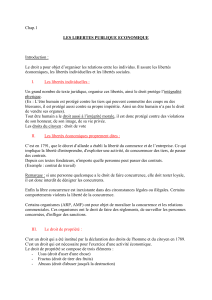

LIBERTES PUBLIQUES ET DROITS DE L’HOMME

Plan : Titre 1 : Les sources des droits et libertés fondamentaux

Chapitre 1 : Les origines intellectuelles des droits et libertés

Chapitre 2 : Les sources positives des droits et libertés fondamentaux

Titre 2 : Régime juridique des droits et libertés

Chapitre 3 : Le statut des droits et libertés

Titre 3 : Garantie des droits et libertés

Chapitre 4 : Les garanties non-juridictionnelles

Chapitre 5 : La protection des droits et libertés par le juge

Titre 1 : Les sources des droits et libertés fondamentaux

En ce qui concerne les sources des droits et libertés, il faut distinguer les origines

intellectuelles (chapitre 1) des sources positives (chapitre 2).

Chapitre 1 : Les origines intellectuelles et les différentes conceptions

des droits et libertés.

Plan : Plan purement personnel, Zimmer n’ayant pas jugé utile de rendre son plan apparent…

I- Origine et évolution des droits et libertés fondamentaux

A) La pensée libérale, à l’origine des droits-résistance

B) Interventionnisme et droits-créance

C) Le dépassement du cadre étatique et les droits de la 3° génération

II- Les différents modèles juridiques des droits et libertés

A) Le modèle allemand de droits fondamentaux

B) Le modèle français de libertés publiques et son évolution actuelle

Abréviations : DDH = droits de l’Homme

DDHC = Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

I- Origine et évolution des droits et libertés fondamentaux

Le phénomène des droits et libertés est, juridiquement, un phénomène récent.

Cependant, c’est une idée ancienne que l’homme a des droits et libertés ; elle s’est

systématisée au XVIII° siècle et qui connaît aujourd’hui un développement important (d’où le

terme péjoratif de «droits-de-l’hommisme»). Mais d’où vient l’idée, et quelle est l’importance

de juridiciser les droits et libertés, c’est-à-dire de leur conférer un statut exceptionnel ?Si l’on

adopte un point de vue occidental (cela a de l’importance, notamment quand il s’agit

«d’universaliser» les droits de l’Homme, car l’homme y est placé au centre de tout), il y a

plusieurs conceptions philosophiques des droits et libertés, desquelles dépendent leur régime

juridique et leur système de garantie. L’enjeu essentiel est donc de préciser la nature des

droits et libertés afin de comprendre d’où vient notre culture des DDH et de saisir leur

fonction.

A) La pensée libérale, à l’origine des droits-résistance

Les droits et libertés ne posent problème que lorsqu’il s’agit de les limiter (leur

caractère non absolu donc "limitable", en raison de l’existence de l’autre, fait partie de la

conception des droits et libertés ) : dans quelle mesure, lesquels et comment restreindre les

droits et libertés ? Comment maintenir l’ordre public «malgré» les droits et liberté ? La

problématique de la restriction des droits et libertés s’inscrit dans la dialectique de la

tension entre Etat et individu. Ce sont les modalités de cette relation qui déterminent l’étendue

et la garantie des droits et libertés.

La pensée libérale s’impose à partir du XVIII° siècle et de la Révolution française,

reprenant une partie des théories du droit naturel (jusnaturalisme moderne : le droit naturel

«subjectif» découle de la nature humaine ; il n’y a qu’un droit naturel malgré le nombre de

consciences individuelles grâce à la «raison universelle».) L’homme se caractérise

individuellement par sa dignité naturelle qui doit trouver à s’exprimer par une série de droits

et prérogatives. L’école du droit naturel moderne inclut divers courants (GROTIUS, LOCKE,

HOBBES).

La notion de liberté existait déjà sous l’Ancien Régime, mais la Révolution de 1789

opère un changement de paradigme : tandis qu’avant, les «libertés» étaient des privilèges

dépendant de l’origine sociale, la «Révolution des droits de l’Homme» pose l’égalité de tous

en droit. Ce bouleversement avait été préparé par le jusnaturalisme moderne et par les

expériences anglo-saxonnes fondées sur l’individualisme (Magna Carta (1215), Habeas

Corpus (1679), déclarations de droits dans les 13 Etats des Etats-Unis…). C’est donc

l’individu (fondement libéral) qui est titulaire des droits ; il les détient en propre,

indépendamment de l’Etat, de la société… du simple fait de son humanité. Ce sont des droits

subjectifs, c’est-à-dire qu’il peut les revendiquer contre l’Etat et la société qui ne peuvent pas

l’en priver.

La tension entre l’Etat et l’individu est centrale dans la pensée libérale ; le

libéralisme philosophique (comme d’ailleurs le libéralisme économique) a du mal à penser le

rôle de l’Etat : en effet, c’est à la fois une limite à la liberté de l’individu et un mal nécessaire

puisque l’Etat protège ses droits et libertés. L’individu se trouve confronté à deux types de

restrictions de sa liberté : l’Etat, et la liberté des autres. L’Etat est garant des droits et

libertés de l’individu, mais il n’en constitue pas moins une menace pour eux. Il faut donc

conférer aux droits et libertés un statut juridique afin de poser des limites claires entre les

sphères publique et privée. Le droit des libertés implique donc une réflexion globale sur l’Etat

et la démocratie.

Cette conception individualiste des droits et libertés, défensive par rapport à l’Etat, a

voulu abroger les intermédiaires entre l’individu et l’universel incarné par l’Etat. Or la

Révolution a surexposé l’individu à l’Etat, en supprimant les corps intermédiaires (syndicats,

associations, Eglises…) Les droits et libertés devaient jouer un rôle de protection mais ont

d’abord été inefficaces.

La Révolution a changé de paradigme par rapport aux Anciens : elle a affirmé la

primauté de la liberté individuelle sur la liberté politique (primat de la sphère privée sur la

sphère publique). Benjamin CONSTANT (De la liberté des Anciens comparée à celle des

Modernes) a souligné que pour les Anciens (Grèce Antique), la liberté était essentiellement

politique et non civile : ce qui comptait, c’était de participer à l’élaboration des droits, et le

primat de la liberté politique avait des conséquences néfastes sur la liberté civile (cf.

SOCRATE refusant de se soustraire à la loi à la préparation de laquelle il a contribué). Les

Modernes ont changé de paradigme : leur liberté doit privilégier l’épanouissement de

l’individu dans la sphère privée par rapport à la liberté politique. Toutes les règles doivent

donc partir du postulat de la primauté des libertés individuelles. «La liberté individuelle, voilà

la véritable liberté moderne, mais la liberté politique en est la garantie.» (CONSTANT). C’est

une conception défensive des droits et libertés : l’Etat ne doit pas intervenir dans la sphère

individuelle de droit. (droits-résistance)

B) Interventionnisme et droits-créance

Mais cette conception individuelle libérale va être tempérée par une modification

progressive du rôle de l’Etat dans la garantie des DDH après la Seconde Guerre mondiale,

avec la consécration du droit-créance. L’Etat se fait de plus en plus interventionniste,

notamment sur le plan économique, mais aussi sur celui des droits et libertés. L’Etat ne doit

plus seulement être passif (abstention) mais doit se faire actif (intervention) : on formule une

série de droits et libertés, les droits «économiques et sociaux», «droits-créance» ou encore

«droits de la deuxième génération».

Leur régime juridique se détermine par rapport aux possibilités d’intervention de

l’Etat. Les exigences que l’on a vis-à-vis de la puissance publique en ce qui concerne les

droits-créance sont différentes de celles qu’on peut avoir en ce qui concerne les droits

subjectifs ; on n’a pas le droit de revendiquer devant un juge leur application car ce sont des

droits objectifs qui obéissent à un régime juridique différent (leur application dépend de la

capacité d’intervention de l’Etat). L’Etat n’a pas d’obligation positive par rapport aux

droits-créance (il n’est pas forcé de les concrétiser), mais il ne peut pas y porter atteinte quand

il légifère.

L’origine des droits-créance, en France, est le Préambule de la Constitution de

1848, mais surtout celui de 1946 :

Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848, (paragraphe) VIII : «La République

doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et

mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une

assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du

travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours

à ceux qui sont hors d’état de travailler.»

NB : droit à l’instruction, à l’assistance publique et au travail (cf. Ateliers nationaux) dans la

limite des ressources de la République : l’application de ces premiers droits-créance dépend

donc bien de la capacité d’intervention de l’Etat qui n’entraînent pas nécessairement une

obligation d’intervenir si l’Etat ne le peut pas.

Préambule de 1946 : cf. chapitre 2, pp.4 et 5, L’essor qualitatif : les droits de l’homme situé.

Il y avait un précédent dans la Constitution de la République de Weimar (1919) qui

faisait un catalogue de droits économiques et sociaux dont l’Etat serait débiteur.

Les droits-créance ont une nature différente des droits individuels qui préexistent

l’Etat (jusnaturalisme) et lui sont supérieurs. Il est clair que cette antériorité n’est pas valable

en ce qui concerne les droits-créance, puisqu’ils existent «sur l’Etat» et non «contre l’Etat»

La question principale est celle de l’obligation qui pèse sur l’Etat. On a vu qu’ils

n’entraînaient aucune obligation positive de l’Etat. En ce qui concerne leur rôle, on les

présente souvent comme le soutien nécessaire des droits et libertés individuels, dans un projet

politique démocratique : ils viennent compenser les excès qui peuvent résulter de

l’individualisme, en y ajoutant une forme d’égalité ou d’équité. Ils participent à la

stabilisation et au maintien du système libéral, en accordant des droits sociaux (retraite,

syndicalisme, instruction…), selon RAWLS.

C) Le dépassement du cadre étatique et les droits de la 3° génération

On évoque désormais une troisième génération de droits et libertés, à peine les

«droits de l’Homme situé» (BURDEAU) acceptés. Cette troisième génération fait éclater le

cadre étatique : droits environnementaux, droits des générations futures, droit au

développement, à la paix, à l’information, droits liés à la bioéthique… On transforme peut-

être en droits ce qui ne sont que de simples préoccupations de «l’homme situé». Cette

évolution ne porte-t-elle pas atteinte à la notion même de droits ?

II- Les différents modèles juridiques des droits et libertés

A) Le modèle allemand de droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ont une valeur constitutionnelle, et il existe un mécanisme

qui permet de sanctionner le non-respect de ces droits fondamentaux. (Ce modèle est en

vigueur en Allemagne mais aussi en Espagne). Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu

donner un sens au nouvel Etat allemand ; ce sont les droits fondamentaux qui ont joué ce rôle,

suite à la négation de l’humanité par le régime nazi et à l’échec de la République de Weimar à

garantir les droits et libertés. Les droits fondamentaux sont intégrés à la Loi fondamentale

allemande (le titre 1 porte sur les droits fondamentaux, et l’article 1§1 dispose que «La dignité

de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et

de la protéger.») Le modèle allemand se voulait le plus efficace possible dans la protection

des droits fondamentaux, qui déterminent un statut à double dimension pour les droit des

individus :

- Dimension subjective : les droits sont individuels et défensifs, et ont pour but principal

de déterminer et de garantir une situation juridique subjective pour les individus. Cela

justifie qu’un résidant allemand puisse invoquer directement, par un recours

constitutionnel, la violation de ses droits.

- Dimension objective : La Cour constitutionnelle considère que les droits

fondamentaux constituent un système de valeurs trouvant son fondement dans la

personnalité librement épanouie des individus au sein de la communauté sociale.

Ce système connaît aujourd’hui des difficultés, car il faut donner un contenu à ces

valeurs fondatrices, et il faut maintenir la cohérence du tout.

L’individu a une sphère privée de droits et libertés, et a le pouvoir d’agir dans cette

sphère sans aucune ingérence politique ou publique. C’est donc une conception négative de

l’Etat (obligation d’abstention pour la puissance publique). Mais de plus, l’Etat a obligation

de concrétiser les droits fondamentaux afin de leur assurer efficacité et effectivité. Il n’y a

aucun droit-créance dans cette conception ; le système repose en effet sur la garantie directe

des droits fondamentaux. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de dimension sociale, mais elle

est objectivisée.

Une telle conception des droits fondamentaux exige des mécanismes de protection et

de garantie efficaces. L’originalité du mode de protection de ces droits est qu’il repose à la

fois sur le contrôle du législateur et sur un recours constitutionnel individuel. Cela permet une

surveillance des pouvoirs législatif et juridictionnel.

B) Le modèle français de libertés publiques et son évolution actuelle

Les droits et libertés individuelles, pour exister, doivent être concrétisés par une

législation ou une réglementation. Les libertés sont «publiques» car réglementées par les

pouvoirs publics ; elles ne s’appréhendent que par rapport à leur régime juridique. Le régime

des libertés publiques à la française, c’est le fait qu’il revienne au législateur de

déterminer leur statut, non seulement aux termes de la Constitution de 1958 (art. 34§3 : «La

loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux

citoyens pour l’exercice des libertés publiques.»), mais aussi de la DDHC, dont 8 articles (sur

17) incluent un renvoi à la loi. C’est l’expression du légicentrisme français. La grande

confiance accordée au législateur l’a conduit à voter de «grandes lois» en matière de droits et

libertés sous les III° et IV° Républiques, resurgis comme PFRLR sous la V°. En 1958, on se

situe dans le droit fil de la conception des libertés publiques avec l’article 34§3. En matière de

droits et libertés, c’était jusqu’en 1971 le juge administratif et le CE qui étaient compétents.

Mais avec sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel s’auto-

proclame gardien des droits et libertés. Pour la première fois, le CC censure une loi sur la

base d’un droit affirmé dans la Constitution (décision «Liberté d’association»). A partir de ce

moment, le CC va directement participer à la détermination des droits et libertés en contrôlant

la conformité des lois, non seulement formelle à la Constitution, mais aussi matérielle aux

droits et libertés. Ceux-ci ne plafonnent plus au niveau législatif, puisqu’il y a des normes

constitutionnelles en matière de droits et libertés. Si le législateur reste compétent, il devient

un organe subsidiaire, car il agit sous le contrôle du CC. Le modèle traditionnel qui existait

depuis la Révolution française est démantelé (on n’est plus dans un modèle de libertés

publiques car le législateur n’a plus entière liberté en matière de droits et libertés) avec cette

décision, même si l’on n’arrive pas pour autant au modèle allemand où les droits et

libertés ont d’emblée un statut constitutionnel et où existe un recours constitutionnel. La

France n’est donc pas un modèle de droits fondamentaux, puisque aucun citoyen ne peut saisir

le CC ou un tribunal sur la base d’un droit ou d’une liberté. Le modèle des libertés publiques

est donc en pleine transition, avec la constitutionnalisation des droits et libertés, premier

critère du modèle de droits fondamentaux.

1

/

5

100%