L`éducation soutient-elle la croissance ? Le rôle de l`éducation dans

L'éducation soutient-elle la croissance ?

Le rôle de l'éducation dans la croissance est aujourd'hui glorifié par les institutions internationales et

conforté par la théorie économique. Pourtant, l'augmentation massive de la scolarisation dans les

pays en développement a souvent eu un impact limité, voire nul, sur leur taux de croissance. En

France, elle n'a pas empêché la stagnation économique. Ce Paradoxe vient de ce que l'éducation,

seule, ne suffit pas; il est aussi lié au fait que toutes les politiques éducatives n'ont pas la même effi-

cacité.

1 Une relation qui ne va pas de soi

L'impact du niveau d'éducation d'une population sur la croissance économique d'un pays est généra-

lement considéré comme fort, même si ce niveau ne peut augmenter que lentement, à mesure que de

nouvelles générations remplacent les précédentes. De nombreuses études empiriques estiment que

le capital humain, au sens large du terme, explique une partie importante de la croissance. Une étude

de l'Insee attribue ainsi 18 % de la croissance des années 80 à l'effort d'éducation. De même, les

études sur le miracle asiatique mettent l'accent sur le rôle de la formation de la main-d'œuvre. Compa-

rant une centaine de pays, l'économiste américain Robert Barro estime, quant à lui, qu'une année

supplémentaire de scolarisation supérieure masculine ajoute 1,2 point à la croissance. Ces estima-

tions sont néanmoins fragiles, car les indicateurs retenus (le nombre moyen d'années d'études, par

exemple) confondent l'effort d'éducation et le résultat de cet effort.

La relation entre éducation et croissance peut s'expliquer de plusieurs façons. L'impact du niveau de

formation de la main-d'œuvre sur sa capacité à intégrer le progrès technique sous toutes ses formes

est essentiel. La connaissance aide à comprendre le fonctionnement des machines et à s'en servir

efficacement. Plus généralement, l'éducation aide à installer un rapport rationnel à l'activité écono-

mique: recherche systématique des solutions les plus économes en temps ou en énergie, ouverture

d'esprit face au changement et à l'innovation, croyance en la capacité de l'esprit humain à résoudre

les problèmes à partir de l'expérience et de la logique. De plus, les connaissances techniques spécia-

lisées améliorent directement l'efficacité du travail, qu'il s'agisse de méthodes de production, de ges-

tion, de commercialisation ou de financement.

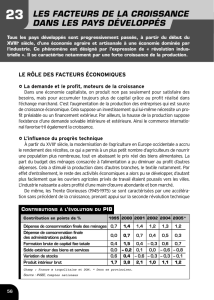

De ce fait, encouragés par les institutions internationales, les pays en développement ont beaucoup

investi dans l'éducation ces dernières décennies: depuis 1960, le taux de scolarisation a augmenté

d'un quart dans le primaire, quadruplé dans le secondaire et a été multiplié par dix dans le supérieur.

Force est de constater que cet investissement a donné des résultats très décevants, en particulier en

Afrique, où l'explosion scolaire n'a pas suffi à produire la croissance. La comparaison des perfor-

mances africaine et asiatique (voir graphique) est éclairante.

Une première explication possible est que le rendement de l'éducation est très faible dans les pre-

miers stades du développement, avant de s'accélérer par la suite. En effet, le capital humain est pro-

duit avec du capital humain, et les enseignants qualifiés ne sont pas faciles à trouver dans les pays

les moins développés. En outre, l'instruction est un détour de production: il faut renoncer à la contribu-

tion immédiate des enfants à la production pour obtenir plus tard une plus forte contribution. Ces phé-

nomènes peuvent être à l'origine de trappes à capital humain. Enfin, l'éducation est d'autant plus né-

cessaire que les processus de production se compliquent.

Cette théorie rassurante n'est pas suffisante. Elle ne peut pas expliquer, par exemple, la différence de

performances économiques entre Europe orientale (où le niveau de formation est très élevé) et occi-

dentale. D'ailleurs, dans le cas de l'Afrique, la relation entre scolarisation et croissance est très va-

riable d'un pays à l'autre, pour un même niveau de développement.

Une seconde explication prend en compte la qualité de l'éducation dispensée. Dans de nombreux

pays, l'instruction publique obligatoire est décrétée par l'Etat, mais la motivation des familles est faible,

particulièrement en ce qui concerne les filles, et la rémunération très basse des enseignants, recrutés

de surplus dans des conditions douteuses, est source d'un enseignement médiocre. Dans des pays

comme l'Inde ou le Brésil, l'absentéisme des enseignants en zone rurale peut atteindre un jour sur

deux. Au Pakistan, les postes d'enseignants sont attribués sur une base clientéliste; selon William

Easterly, les trois quarts des enseignants ne pourraient y réussir les examens qu'ils font passer aux

élèves.

L'éducation n'entraîne pas toujours la croissance

Une troisième explication est que l'éducation ne produit pas de résultats à elle seule. Alors que le

nombre de diplômés de l'enseignement supérieur est faible dans la plupart des pays en développe-

ment, il est frappant de voir que ces diplômés éprouvent de sérieuses difficultés à trouver localement

un emploi correspondant à leur qualification. La question est effectivement de savoir quelles activités

accomplissent les personnes diplômées. Certaines émigrent, ce qui est une source indirecte mais

parfois importante de revenus pour l'économie de leur pays d'origine; c'est le cas des Philippines, de

l'Egypte ou de l'Etat indien du Kerala. D'autres s'enrichissent par la rente, ce qui n'est pas productif.

La plupart sont déclassées. Dans les pays où les incitations productives engendrées par les institu-

tions sont faibles, la contribution de l'instruction à la croissance est médiocre.

2 Quelle politique éducative ?

Les modèles théoriques des économistes envisagent deux types de capital humain. Le premier, qui

est un facteur de production jouant directement sur la productivité, correspond à peu près à la qualifi-

cation de la main-d'œuvre (ouvriers, techniciens, comptables...). Le second, qui joue sur l'innovation

et les transferts de technologie, concerne essentiellement les ingénieurs et les chercheurs.

Pour un pays en développement, quel niveau de formation privilégier ? Il semble clair que ces pays

ont d'abord besoin d'une main-d'œuvre capable d'assumer des tâches de production relativement

simples, de manière à pouvoir utiliser les techniques étrangères dans les industries de main-d'œuvre

et attirer des investissements directs étrangers. Ils ont plus besoin de techniciens, d'employés et d'ou-

vriers qualifiés que de chercheurs de haut niveau. L'investissement éducatif doit donc se concentrer

sur le primaire et le secondaire. Dans l'enseignement supérieur, il peut même être contre-productif, en

retirant de la production une partie des personnels les plus qualifiés et en consommant des res-

sources rares pour une activité coûteuse et peu productive.

La comparaison entre l'Asie orientale et l'Amérique latine ou l'Inde est éclairante de ce point de vue.

Dans le premier cas, où l'investissement dans l'éducation n'est pas plus élevé qu'ailleurs, l'accent a

été mis sur l'enseignement de base, très largement diffusé: 90 % des dépenses sont consacrées au

primaire en Indonésie, 90 % au primaire et au secondaire en Corée. Les performances de base sui-

vent. Ce choix accroît directement la productivité dans les industries de main-d'œuvre et permet un

déplacement rapide sur la courbe d'apprentissage par le learning by doing (l'apprentissage par la pra-

tique, sur le tas). Il favorise l'égalité des revenus et la constitution d'un marché intérieur de masse.

Initialement faibles, les besoins en qualifications élevées sont pourvus en envoyant des étudiants à

l'étranger: les trois quarts des étudiants étrangers aux Etats-Unis sont asiatiques, où ils y représentent

un tiers des doctorants en science.

A l'opposé, l'Amérique latine ou l'Inde consacrent une grande partie de leur effort à l'enseignement

supérieur (43 % au Venezuela, par exemple). Ces diplômés de l'enseignement supérieur n'ont pour-

tant pas d'impact important sur la croissance. La plupart du temps, ces pays ont des capacités de

recherche limitées, par manque de moyens financiers notamment, et la tentation de l'exil est grande.

Les choses ont toutefois changé avec les progrès de l'intégration économique internationale; les di-

plômés peuvent valoriser leurs compétences, ce qui, en retour, accroît l'incitation des familles et des

Etats à investir dans l'éducation.

La transmission rapide et bon marché de l'information d'un pays à l'autre permet de délocaliser dans

les pays en développement des tâches d'audit, de recherche, d'analyse médicale ou d'écriture de

programmes informatiques. Cette délocalisation se justifie par le coût du travail: un programmeur in-

dien gagne 12 000 dollars par an, quand son collègue américain en gagne 80 000. Même si la compa-

raison est délicate, le programmeur indien a sans doute un niveau de vie aussi élevé que son homo-

logue américain, car il peut se faire construire une maison, louer un taxi ou se faire faire des vête-

ments pour une somme très modique, compte tenu des salaires sur le marché de son pays.

La stratégie éducative consistant à privilégier la formation d'une élite restreinte devient donc payante

elle aussi. Mais les conséquences pour l'économie et la société dans son ensemble sont très diffé-

rentes. Alors que l'instruction de masse débouche sur une croissance égalitaire et relativement auto-

centrée, la priorité aux élites accroît les inégalités et entraîne un développement à plusieurs vitesses.

Ajoutons que l'éducation de masse, notamment celle des femmes, a des effets bénéfiques essentiels

sur la maîtrise de la fécondité; elle favorise l'éducation des générations suivantes.

3 La France doit-elle changer de stratégie éducative?

L'acclimatation au progrès technique suppose un niveau de formation d'autant plus élevé qu'il s'agit

de techniques sophistiquées. A mesure qu'un pays se développe, il utilise des techniques nécessitant

davantage de travail d'ingénieurs et de chercheurs. La croissance des pays les plus développés,

quant à elle, repose sur la capacité d'innovation. La politique éducative devrait donc mettre l'accent

sur l'enseignement primaire et secondaire dans les premiers stades du développement, puis s'orienter

progressivement vers l'enseignement supérieur.

En ce qui concerne la France, un rapport du Conseil d'analyse économique estime qu'elle a terminé

son rattrapage vers la fin des années 70 et qu'elle est désormais proche de la frontière technologique.

Elle croît depuis par innovation plus que par imitation, ce qui requiert une hausse sensible de l'inves-

tissement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cette affirmation est parfois contestée: dans

un article étonnant publié dans Libération, les sociologues François Dubet et Marie Duru-Bellat écri-

vent: "L'économie n'a-t-elle pas de plus en plus besoin d'emplois qualifiés ? Rien n'est moins sûr.

Dans quelques décennies, plus de 40 % de la population active sera au moins bachelière, alors

qu'aucune donnée fiable ne permet d'escompter que les besoins en qualifications seront massivement

plus élevés: depuis l'éclatement de la "bulle Internet", le mythe d'une explosion des emplois très quali-

fiés est sérieusement ébranlé, et on constate par ailleurs que, depuis une dizaine d'années, les em-

plois dits non qualifiés ont recommencé à croître dans notre pays."

Il s'agit là d'un contresens: les allégements massifs de cotisations sociales sur les bas salaires (qui

représentent deux fois plus d'argent que la totalité du budget de l'enseignement supérieur !) ont favo-

risé depuis dix ans les emplois peu qualifiés au détriment des emplois qualifiés. S'il est impossible

d'estimer précisément les besoins en qualifications à l'horizon de plusieurs décennies, les travaux du

défunt Commissariat général du Plan laissent prévoir une pénurie de main-d'œuvre qualifiée d'ici à

2010. Dominique Goux et Eric Maurin, de leur côté, estiment que "les nouvelles générations de tech-

nologies semblent désormais déformer la demande de travail en faveur des emplois très qualifiés".

L'idée que le système de formation devrait produire des qualifications en réponse à des besoins clai-

rement identifiés du système productif est d'ailleurs trompeuse. Un pays a l'économie de ses facteurs

de production. Dans une économie de marché, la présence d'un réservoir de main-d'œuvre qualifiée

attire les entreprises ayant besoin de compétences.

A l'évidence, l'investissement de la France dans ce domaine n'a pas été suffisant pour rattraper les

autres pays développés. Certes, le nombre d'étudiants a augmenté dans des proportions remar-

quables depuis le début des années 60, de sorte que la proportion de diplômés de l'enseignement

supérieur parmi les 25-34 ans se situe dans la moyenne des pays développés. Mais ça ne suffit pas à

compenser le faible niveau de formation des plus âgés; si bien que la proportion de diplômés de l'en-

seignement supérieur est moins élevée en France qu'au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou

dans les pays scandinaves, mais aussi en Corée du Sud ou en Russie. La France est en 23e position

parmi les 30 pays de l'OCDE (le club des pays riches) pour le nombre moyen d'années d'études de la

population adulte.

Ajoutons que la dépense par étudiant est nettement inférieure dans l'Hexagone à celle du Royaume-

Uni et qu'elle dépasse à peine le tiers de celle des Etats-Unis: l'enseignement supérieur n'est donc

pas une priorité budgétaire. Au contraire, c'est à ce niveau du système éducatif que les dépenses par

élève sont les plus faibles, particulièrement à l'université. Il serait certainement utile pour la croissance

de les augmenter. Cependant, les performances ne dépendent pas seulement des moyens financiers.

Le système français d'enseignement supérieur est souvent jugé trop rigide et l'articulation entre en-

seignement, recherche fondamentale et innovation n'est pas bonne. Les enseignants chercheurs sont

peu incités à s'investir dans leurs tâches éducatives. L'évaluation des enseignements est faible et le

nombre de brevets déposés par les universités et les écoles est très décevant. Le libre accès à l'uni-

versité de bacheliers de niveau de plus en plus divers (bacs généraux, technologiques, profession-

nels), conduisant à des taux d'échec très élevés en premier cycle, fait également l'objet de nom-

breuses critiques. Réforme de l'enseignement supérieur et augmentation de l'investissement éducatif

devraient donc aller de pair de façon à ce que le savoir contribue davantage à la croissance française.

Arnaud Parienty - Alternatives Economiques - n°251 - Octobre 2006

L'éducation dans les théories de la croissance

La théorie néoclassique traditionnelle intègre l'éducation comme accumulation de capital humain ve-

nant compléter le capital physique. Gregory Mankiw a particulièrement travaillé dans cette direction.

Cette façon de présenter les choses a l'inconvénient de ne rien dire des mécanismes par lesquels

l'éducation peut entraîner la croissance.

Dans un célèbre article de 1988, l'économiste américain Robert Lucas présente une théorie plus satis-

faisante: les individus choisissent entre produire et se former, selon le rendement (estimé constant) de

l'éducation. Le savoir d'un individu améliore sa productivité, mais aussi celle des autres et, en particu-

lier, celle des générations à venir, mieux formées. Par conséquent, le rendement de l'éducation pour

la société est plus élevé que pour l'individu, ce qui justifie une intervention publique en faveur de

l'éducation.

La faiblesse de ce modèle est de ne rien dire des raisons pour lesquelles l'éducation augmente la

productivité. D'autres modèles, inspirés des travaux fondateurs d'Edmund Phelps dans les années 60,

supposent que la formation joue indirectement sur la production en favorisant l'innovation et son ac-

climatation. Dans ce cas, c'est le niveau du capital humain et non sa progression qui importe, et l'élé-

vation du niveau de formation influence de manière permanente la croissance. Cette seconde concep-

tion correspond beaucoup mieux aux observations empiriques que celle de Lucas.

Une question mal résolue par les modèles de croissance est de savoir si les rendements de l'éduca-

tion sont constants, croissants ou décroissants. On pourrait imaginer qu'ils sont décroissants, le béné-

fice d'une année de formation étant plus élevé pour un ouvrier non qualifié que pour un cadre, parce

qu'il apprendra plus de choses ayant un impact immédiat sur ses performances; sans compter que le

coût d'une formation destinée aux ouvriers est très inférieur au coût d'une formation dispensée aux

cadres, alors que le retrait provisoire de la production d'un ouvrier coûte moins cher que celui d'un

cadre.

Inversement, le niveau de capital humain détermine l'efficacité avec laquelle chacun pourra se saisir

de la formation qui lui est dispensée. Ainsi, un salarié familier de l'écrit et ayant de longues habitudes

de travail intellectuel tirera plus aisément profit d'un document de formation continue. De même, un

ouvrier analphabète qui est alphabétisé en deux ans ne pourra pas prétendre à un salaire beaucoup

plus élevé pour autant, alors qu'un technicien supérieur qui passe son diplôme d'ingénieur fait un saut

considérable. Les rendements de la formation peuvent donc être croissants ou décroissants.

Cette seconde possibilité est généralement considérée comme la plus vraisemblable. Elle s'appuie

également sur l'idée que le gain supplémentaire de productivité apporté par la formation décroît avec

l'âge. Le rendement dépendrait donc aussi de la structure par âge de la population.

1

/

4

100%