Holisme et individualisme en sciences sociales Remarque: cette

Holisme et individualisme en sciences sociales

Remarque: cette version du cours ne comporte pas le cours sur Weber

Cette année nous aborderons les sciences humaines en nous intéressant exclusivement aux sciences

sociales, et parmi elles la sociologie et l'anthropologie.

Aborder les sciences sociales en philosophe demande quelques remarques préalables. Tout d'abord

il ne s'agira pas de devenir des sociologues ou des anthropologues. La spécialisation des disciplines

nous interdit cette prétention, à moins d'abandonner l'idée que nous sommes dans un cours de

philosophie.

Cela ne pourra pas être non plus un cours d'initiation, même s'il sera nécessaire de recourir à la

présentation de certaines théories. L'initiation est intéressante en elle-même mais n'a rien de

philosophique.

Donc notre question première demeure ouverte: comment aborder les sciences sociales en

philosophes ?

Il ne s'agira pas non plus de prétendre juger de la vérité ou de la scientificité de ses sciences au nom

d'un point de philosophique prétendumment supérieur, attitude qui a pu être celle de la philosophie

au début du XXème siècle lors de la prise d'indépendance de ces sciences sociales.

Il s'agira plus modestement d'être à l'écoute des sciences sociales. En tant que sciences sociales, ce

sont des sciences de la société. Il faudra donc se demander ce qu'elles nous apprennent sur cette

notion.

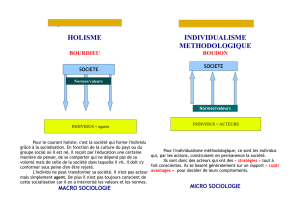

De plus, nous verrons que les sciences sociales sont traversées, plus ou moins consciemment, par

des oppositions philosophiques qui structurent leur histoire: nous retiendrons deux d'entre elles:

l'opposition entre individualisme et holisme et dans une moindre mesure l'opposition entre méthode

explicative et méthode compréhensive.

Reprenons la première perspective envisagée: les sciences sociales sont des sciences du social. Mais

la philosophie s'est aussi voulue une réflexion sur la société depuis son origine ( Platon et Aristote

pour ne citer qu'eux).

Mais il faut surtout remonter à la situation de la philosophie sociale au XVIIIème siècle: elle est

dominée par les théories du contrat et par un individualisme possessif plus ou moins explicite.

De Hobbes à Rousseau, les théories du contrat essaient de reconstituer la société en partant de

l'hypothèse plus ou moins fictives d'individus isolés dans un état de nature. La société n'est donc

que la somme d'individus.

Les sciences sociales se sont construites en opposition à cet atomisme social. Elles ont essayé de

penser le caractère organique des sociétés. La première approche de ce caractère organique a été

faite par Hegel. Sa philosophie de l'esprit l'a amené à penser un Esprit à l'oeuvre dans l'histoire, et

donc l'idée d'une mentalité collective. De même, sa critique de la morale kantienne, proposant

comme critère de la moralité l'universalisation de son principe d'action le conduit à proposer l'idée

d'une moralité effective qui serait collective.

Ainsi notre première perspective rejoint immédiatement la seconde. Ce que nous disent les sciences

sociales, c'est que la société doit avant tout être considérée comme un tout. Le holisme est apparu

dès l'origine des sciences sociales.

Pourtant, nos sociétés ont une dominante individualiste. Il semble donc paradoxale d'y voir

uniquement des individus intégrés dans un tout. Au contraire, une rapide observation de la vie en

société nous montre des individus éparpillés avec des liens sociaux de plus en plus détendus. Que

faire de cette impression que nous pouvons tous partager ? N'est-ce qu'une illusion qu'une science

du social devra dissiper ou du moins expliquer ? Ou nous dit-elle la vérité sur le social, contredisant

alors le point de vue holiste.

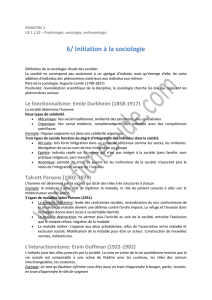

Nous aborderons ce phénomène à partir de la théorie de Durkheim, un des pères fondateurs de la

sociologie. A partir de son point de vue holiste, celui-ci fera de l'individualisme de nos sociétés une

maladie du social. La sociologie ne sera donc pas purement descriptive mais pourra émettre des

jugements de valeur sur les faits sociaux à partir de la distinction entre le normal et le pathologique.

A la même époque, Max Weber élabore une sociologie à tonalité individualiste. Ce qu'il l'intéresse

c'est moins l'intégration des individus dans un tout que la manière dont l'individu modèle son

comportement par rapport à des types sociaux. Ses analyses le conduiront à émettre l'idée d'une

tendance à la rationalisation à l'oeuvre dans nos sociétés.

En contrepoint à ces grands système sociologiques, est apparue une sociologie plus empirique. Elle

s'est définie comme individualisme méthodologique. Le terme méthodologique est ici important car

cette sociologie ne prétend pas définir ultimement la nature du fait social. L'individualisme qu'elle

vise n'a pas une portée ontologique, elle ne prétend pas que la société n'est que la somme

d'individus mais plutôt qu'on peut atteindre des résultats plus rigoureux en partant de l'observation

des comportement individuels.

A la même époque, la mise au point de la méthode structurale donne une place secondaire à

l'individu. Le structuralisme de l'anthropologue Claude Levi-Strauss définit la société comme une

structure qui agirait inconsciemment sur les individus, sur leurs pensées autant que sur leurs actions.

Cette structure n'est que la combinaison d'invariants propre à la nature humaine.

Dans les années 60 , Pierre Bourdieu va proposer ce qu'il appelle un structuralisme génétique,

essayant de composer l'observation des comportements et des stratégies individuelles et prise en

compte du tout du social. Cette tentative de synthèse va permettre d'approfondir l'intériorisation par

l'individu des règles sociales, c'est l'idée d'habitus chez Bourdieu. Parce que l'individu a intériorisé

des règles de la vie sociale, son comportement peut ressembler à une stratégie individuelle afin de

maximiser son intérêt alors qu'il ne fait que reproduire une structure sociale déjà existante. Produit

d'une structure, l'habitus reproduit la structure.

Ce point d'équilibre entre individualisme et holisme doit cependant être dépassé. En effet, Bourdieu

néglige, malgré ses propres propos, le caractère historique du social et le phénomène propre à la

modernité de la montée de l'individualisme.

D'une société à une autre, Bourdieu ne voit comme seul changement le primat d'un capital sur un

autre ou à la rigueur une autonomie croissante des différents capitaux. Or, la montée de

l'individualisme met à mal l'idée même d'habitus. Par exemple dans sa sociologie de l'individu, le

sociologue contemporain Jean-Claude Kaufmann ( qui a été auparavant connu par l'observation de

faits négligés traditionnellement par la sociologie , son ouvrage le plus connu , et ressortant chaque

été étant « Corps de femme, regards d'homme : sociologie des seins nus sur la plage ») postule que

la montée de l'individualisme se traduit par un écart croissant entre l'habitus et l'habitude. L'habitus

étant un rôle socialement construit alors que l'habitude étant un comportement proprement

individuel.

Partant d'un constat relativement proche, le sociologue contemporain Francois Dubet considère que

nous vivons « la fin de l'institution » c'est-à-dire la faillite de rôles prédéfinis qui régleraient par

avance notre comportement. Cette faillite laisse alors une place grandissante à l'acteur sociale qui

doit par lui-même construire une synthèse toujours précaire entre trois régimes d'action: la

socialisation, dernier reste de l'intégration holiste, l'action stratégique, dans laquelle l'individu essaie

de maximiser son intérêt , et enfin l'action éthique dans laquelle l'individu tente de faire reconnaître

son autonomie et son identité. La fragilisation des rôles sociaux accroit donc le travail social des

individus.

Evidemment, nous aurons à reprendre précisèment chacune des étapes de ce parcours. De plus, il

faudra aussi examiner précisèment la méthodologie utilisée pour aborder le social: méthode

quantitative ou qualitative , utilisation des statistiques, observation, questionnaire.

Cependant, ce survol rapide été nécessaire pour comprendre que si les sciences sociales sont

traversées par l'opposition entre individualisme et holisme, c'est sans doute à cause de leur objet

d'étude lui-même. L'opposition ou plutôt la tension entre individu et social réside au coeur du fait

social lui-même. Il n'y pas de société si le fait social ne forme par un tout qui dépasse les individus.

Il n'y a de sociétés que s'il y a du commun. Mais, une société humaine est une société d'individus,

d'acteurs sociaux dont les comportement sont plus ou moins construits socialement. L'histoire des

sciences sociales ne va donc pas nous donner la vérité ultime sur le social mais c'est cette histoire

elle-même qui d'un point de vue philosophique est riche d'enseignement sur les paradoxes du social.

Avant même d'entamer cette histoire, essayons d'approcher en quoi le social peut être au coeur de

notre identité. Que signifie que notre identité sexuelle est socialement construite ?

Cette question de l'identité sexuelle a été portée à une radicalité sans précédent par la pensée de

Judith Butler.

Elle part de la distinction entre le sexe et le genre.

Dans un premier temps, on peut penser cette distinction à partir de l'opposition nature-culture.

Le sexe sera un donné biologique naturel alors que le genre serait le sens que la culture donne au

sexe.

Cependant, Butler va subvertir cette distinction, le genre est l'ensemble des moyens discursifs par

lesquels une nature sexuée est produite.

Si la binarité sexe/genre est socialement construite, comment comprendre cette construction ?

Il ne s'agit pas de l'apposition d'un attribut à un sujet déjà donné., qui adosserait ce genre.

Le genre est avant tout un faire, il est de l'ordre du performatif

( reprendre la distinction constatif/ performatif chez Austin et la notion d'acte de langage)

Le genre est donc lié à la répétition de gestes qui s'inscrivent sur le modèle de l'interpellation ( cf

Althusser)

On devient femme parce qu'on est interpellé femme.

Dou l'importance selon Judith Butler des pratiques corporelles subversives, comme les drag queen

qui subvertisent la binarité du genre, permettant de penser aux contraire de l'unité du genre, des

plaisirs multiples dispersés sur la surface du corps

2ème cours: Durkheim

La sociologie de Durkheim se présente comme une étude de l'individu hypersocialisé. Cette

socialisation se réalise autant par la famille et l'école que par le milieu professionnel. C'est

pourquoi il s'est intéressé autant à la sociologie qu'à la pédagogie et la politique.

Le principe anthropologique de Durkheim est très simple : l'individu livré à lui-même est

rempli de virtualités et est rongé par un désir excessif. La société doit alors accomplir

certaines de ces virtualités pour en faire un individu utile et possédant une maîtrise de soi.

La société doit donc produire une intégration et un équilibrage de l'individu. Dans son

ouvrage sur le Suicide Durkheim montre que c'est la non réalisation de ses deux buts étaient

deux des trois causes du suicide ( celles du suicide égoïste, p 222 et du suicide anomique, p

272), la troisième étant au contraire l'intégration compléte du sujet ( dans le suicide

altruiste). Si le suicide égoïste et le suicide altruiste sont présents dans d'autres sociétés, le

suicide anomique est propre aux sociétés modernes ( passage p282-286). Car c'est

seulement dans ces sociétés que le social n'est plus présent aux individus. Si on laisse de

côté le suicide altruiste, on expliquer le suicide égoïste par le fait que l'individu n'ayant plus

de devoir envers la société son existence n'a plus de fondement objectif. Le suicide

anomique apparaît quand les besoins sociaux de l'être humain ne trouve pas une issue vers

leur réalisation.

L'analyse de ces deux causes de suicide montre bien que la société est naturelle à l'individu.

Mais si elle apparaît sous la forme de la contrainte, elle n'est pas une violence imposée à une

nature qui pourrait se suffire à elle-même. C'est cette naturalité du social qui permet à

Durkheim de s'opposer aux théories du contrat. Ces dernières supposent des individus

naturels qui s'associeraient pour former la société. Au contraire, pour Durkheim le social

précéde le contrat, celui-ci n'étant pensable que dans une division du travail, ce qui suppose

un état déjà avancé de la société.

Cette socialisation est fondamentale non seulement pour l'individu mais aussi pour la société

car c'est elle seule qui assure sa continuité.

Cette socialisation s'effectue avant tout par la contrainte. C'est cette caractéristique qui

définit le fait social selon Durkheim:

« est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une

contrainte extérieure , ou bien encore, qui est général dans l'étendue d'une société tout en

ayant une existence propre indépendante de ses manifestations individuelles ».

la dernière caractéristiques du fait social permet d'affirmer l'existence d'une conscience

collective qui s'imposerait aux individus.

Celle-ci naitrait de la relation, de la communication entre les individus. Ainsi, la société est

une totalité qui est irréductible à ses parties, aux individus. Dans l'article « représentations

individuelles et représentations collectives » ( Sociologie et philosophie) , Durkheim justifie

cette transcendance de la société sur le psychisme individuel à partir de la transcendance du

psychisme individuel par rapport au corps. Dans les deux cas, c'est la transcendance de la

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%