Bandura et le bilan de compétences : applications et perspectives

Théorie sociale cognitive de Bandura et bilan de compétences :

applications, recherches et perspectives critiques1

Pierre-Henri FRANÇOIS

Maître de Conférences au Département de Psychologie de l’Université de Poitiers

André E. BOTTEMAN

Directeur adjoint de la revue Carriérologie

auteur

résumé/abstract

La confiance en ses capacités à accomplir avec succès une tâche ou sentiment d’efficacité

peut être rehaussée par le bilan de compétences. D’après Bandura, c’est surtout la réussite des

conduites qui permet d’obtenir cet effet. D’après les conceptions de Rogers, il convient aussi

que le bénéficiaire s’aperçoive que cette confiance est reflétée positivement par le conseiller,

que l’attitude de ce dernier permette la construction ou l’amorce d’un parcours professionnel

par le bénéficiaire. Le choix professionnel est encouragé non seulement parce que le métier

intéresse le consultant, mais aussi parce que l’environnement témoigne accueil et empathie

face à ce choix. Bandura et Rogers apportent ainsi des points de repères contrastés, mais qu’il

est salutaire pour le conseiller bilan de rendre complémentaires dans ses pratiques. Le bilan de

compétences est alors conçu comme une rencontre de deux personnes, ce qui est un gage de

sa réussite.

contenu

Introduction

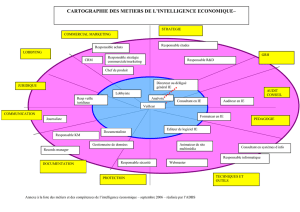

Aspects fondamentaux de la théorie sociale cognitive pour le bilan

Aspects appliqués des conceptions de Bandura pour le bilan

Questions à propos du modèle de l’auto-efficacité

Conclusion

Introduction

Les travaux de Bandura connaissent un succès marqué depuis de nombreuses années. Ils ont

d’abord été célèbres dans le domaine de l’apprentissage social (Bandura, 1980), ils le sont

aujourd’hui avec le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) (Bandura, 1986, 1997). Mais ces

concepts phares valent surtout par leur intégration dans un ensemble théorique éprouvé : la

théorie sociale cognitive (TSC) qui inspire des recherches et des applications dans des

secteurs aussi variés que la psychologie clinique et pathologique, l’éducation, la santé, le

travail ou le sport. Nous-mêmes avons trouvé, dans cette TSC, des fondements solides pour

étayer nos réflexions sur la formation par alternance (François et al., 1997), l’éducation

(François, 1998a), l’orientation et l’insertion professionnelles (François, 2000a), les pratiques

de management et de gestion des ressources humaines (Eneau, Cassereau et François., 2000,

François, 2000b), les représentations des compétences (François et Aïssani, 2000). Mais c’est

plus particulièrement le bilan de compétences (François et Botteman, 1996, François, 1998b,

François et Langelier, 2000) qui nous a permis de mesurer la pertinence et la portée pratique

de cette TSC.

Lévy-Leboyer (1993, 1996) souligne la centralité de l'image de soi pour la démarche de bilan

de compétences. Elle se réfère aux travaux de Bandura à propos du développement et de

l'actualisation de l'image de soi et du rôle de cette dernière dans le processus de motivation à

l'égard du travail et de la vie professionnelle. Certains auteurs comme Bujold et Gingras

(2000) ont indiqué que la théorie de l'apprentissage social appliquée au développement et à la

prise de décision vocationnels par des chercheurs tels que Krumbholtz (Mitchell, Jones et

Krumbholtz, 1979, Mitchell et Krumbholtz, 1984) ne pouvait encore être considérée comme

une théorie majeure mais qu'il y avait tout intérêt à surveiller ses développements à venir.

Ces différents indices nous ont incité à explorer davantage l’application de la théorie sociale

cognitive et ses développements par rapport à la démarche et aux pratiques de bilan de

compétences. Notre présentation commencera par les aspects les plus fondamentaux pour

aller vers les plus concrets. Parmi les différents concepts utilisés par les chercheurs, nous nous

centrerons davantage sur le SEP qui intervient dans les processus dits d’auto-efficacité. Pour

nous aider à situer l'apport de la théorie de Bandura au bilan, nous la comparerons à plusieurs

reprises à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers (1977) à laquelle sont référées de

nombreuses pratiques de la relation d'aide ou du conseil d'orientation.

Aspects fondamentaux de la théorie sociale cognitive pour le bilan

La théorie sociale cognitive est basée sur la notion d'interaction. Bandura (1986) précise qu'il

ne suffit pas de considérer le comportement comme étant fonction des effets réciproques des

facteurs personnels et environnementaux les uns sur les autres mais que l'interaction doit être

comprise comme un déterminisme réciproque des facteurs personnels, environnementaux et

des comportements selon le schéma de la figure 1.

Figure 1

Ainsi, dans cette conception, l'influence de l'environnement sur les comportements reste

essentielle, mais à l'inverse de ce qu'on trouve dans les théories behavioristes de

l'apprentissage (conditionnements classique et opérant) une place importante est faite aux

facteurs cognitifs, ceux-ci pouvant influer à la fois sur le comportement et sur la perception de

l'environnement. Cette perception est en effet plus déterminante que les conditions réelles

dans lesquelles se trouve l'individu. Pour Bandura, les humains ne répondent pas seulement à

des stimuli, ils les interprètent (1980)2. Bandura cite plusieurs exemples montrant que l'effet

de la situation sur le comportement (renforcement) ne devient vraiment significatif que

lorsque le sujet prend conscience de ce renforcement. Mais ce modèle de causalité triadique et

réciproque n'implique ni que chacun des trois facteurs intervienne avec la même force dans

une situation donnée ni que les trois facteurs soient concernés en même temps. La bi-

directionnalité de l'influence signifie aussi que les personnes sont à la fois produit et

productrices de leur environnement (Wood et Bandura, 1989, p 362).

Pour Bandura (1980, 1986), les croyances d'un individu à l'égard de ses capacités à accomplir

avec succès une tâche ou un ensemble de tâches sont à compter parmi les principaux

mécanismes régulateurs des comportements. Le SEP renvoie « aux jugements que les

personnes font à propos de leur capacité à organiser et réaliser des ensembles d'actions

requises pour atteindre des types de performances attendus » (Bandura, 1986), mais aussi aux

croyances à propos de leurs capacités à mobiliser la motivation, les ressources cognitives et

les comportements nécessaires pour exercer un contrôle sur les événements de la vie (Wood et

Bandura, 1989). Ces croyances constituent le mécanisme le plus central et le plus général de

la gestion de soi (personal agency). En particulier, le SEP est supposé aider les gens à choisir

leurs activités et leurs environnements et déterminer la dépense d'efforts, leur persistance, les

types de pensées (positives vs négatives) et les réactions émotionnelles face aux obstacles.

Le SEP influe positivement sur la performance. Il a un rôle direct en permettant aux

personnes de mobiliser et organiser leurs compétences. Il a un rôle indirect en influençant le

choix des objectifs et des actions. Les résultats de la méta-analyse effectuée par Sadri et

Robertson (1993) confirment que le SEP est corrélé avec la performance (r après correction =

.40) et avec le choix du comportement (r après correction = .34). La liaison du SEP avec la

performance est plus faible dans les études en milieu naturel (r = .37) que dans les situations

expérimentales (r = .60).

Le meilleur moyen de développer un sentiment d'efficacité personnelle est de vivre des

expériences qu'on maîtrise et réussit. Les croyances dans sa propre efficacité peuvent aussi

être développées par modelage en prenant connaissance d'expériences réalisées par d'autres

personnes. La persuasion verbale, par exemple les encouragements, peut accroître le

sentiment d'efficacité, mais celui-ci ne survivra pas longtemps à l'épreuve de la réalité s'il a

été "artificiellement" mené à un niveau irréaliste. Enfin les états physiologiques expérimentés

dans certaines situations peuvent être interprétés par l'individu comme le signe de difficultés

pour atteindre un résultat visé. Ainsi, les manifestations somatiques du stress sont-elles

souvent attribuées à un manque de capacité.

L'ensemble substantiel de recherches sur les différents effets du SEP est résumé ainsi par

Bandura, (1995).

Les personnes qui ont un faible SEP dans un domaine particulier évitent les tâches difficiles

qu'elles perçoivent comme menaçantes. Elles ont des niveaux faibles d'aspiration et une faible

implication par rapport aux buts qu'elles ont choisis. Confrontées à des difficultés, elles butent

sur leurs déficiences personnelles, sur les obstacles et sur les conséquences négatives de leurs

actes plutôt que de se concentrer sur la façon d'obtenir une performance satisfaisante. Elles

diminuent leurs efforts et abandonnent rapidement face aux difficultés. Elles sont lentes à

retrouver leur sens de l'efficacité après un échec ou un délai dans l'obtention de résultats. Elles

considèrent une performance insuffisante comme la marque d'une déficience d'aptitude et le

moindre échec entame leur foi en leurs capacités. Ces caractéristiques minimisent les

opportunités d'accomplissements et exposent l'individu au stress et à la dépression.

Au contraire, un SEP élevé augmente les accomplissements et le bien-être personnel de

plusieurs façons. Les personnes avec une forte assurance concernant leurs capacités dans un

domaine particulier considèrent les difficultés comme des paris à réussir plutôt que comme

des menaces à éviter. Une telle approche des situations renforce l'intérêt intrinsèque et

approfondit l'implication dans les activités. Ces personnes se fixent des buts stimulants et

maintiennent un engagement fort à leur égard. Elles augmentent et maintiennent leurs efforts

face aux difficultés. Elles recouvrent rapidement leur sens de l'efficacité après un échec ou un

retard. Elles attribuent l'échec à des efforts insuffisants ou à un manque de connaissances ou

de savoir-faire qui peuvent être acquis. Elles approchent les situations menaçantes avec

assurance car elles estiment exercer un contrôle sur celles-ci. Cet ensemble de caractéristiques

d'auto-efficacité favorise les accomplissements personnels, réduit le stress et la vulnérabilité

face à la dépression.

Bandura, dans l’introduction d’un chapitre qu’il consacre à la vie professionnelle (1997),

avance que la vie professionnelle est une « source majeure de l’identité personnelle et du sens

de la valeur personnelle » et souligne un peu plus loin l’enjeu et la difficulté de cette

construction de soi : « En prenant des décisions pour leur carrière, les gens sont aux prises

avec les incertitudes quant à leurs capacités, la stabilité de leurs intérêts, la recherche à court

et long terme de différentes professions alternatives, l’accessibilité des carrières envisagées, et

le type d’identité qu’ils tentent de se construire ». Pour Lent et Brown (1996), la Théorie

Sociale Cognitive des Carrières (TSCC) représente un courant émergeant qui tente de

compléter et de lier des théories de la carrière déjà existantes. Reposant sur un

constructivisme selon lequel l’être humain est capable d’influencer activement son propre

devenir et celui de son environnement, cette théorie met l’accent sur les processus

dynamiques intervenant dans la formation des intérêts, le choix des carrières et dans le

parcours professionnel. Dans la TSCC, les gens forment des intérêts durables pour une

activité quand ils s’y considèrent eux-mêmes comme compétents et quand ils en attendent des

résultats par eux valorisés (Ibid.). Ils choisissent une profession en fonction de leurs intérêts

mais aussi des éléments contextuels qui “ encouragent ” ceux-ci (par exemple support social,

difficultés modérées) (Ibid.). Le niveau et la stabilité de réalisation professionnelle, dans la

TSCC, sont influencés par les aptitudes, le SEP, les attentes de résultats et les objectifs de

performance.

Introduit dans la littérature relative aux carrières par Hackett et Betz en 1981, le SEP est,

selon Lent et al. (1994), l'élément de la théorie sociale cognitive ayant retenu le plus

l'attention dans la littérature carriérologique. Le SEP s'est avéré être un prédicteur des choix

d'études et de carrière et des indices de performance.

Le SEP intervient notamment comme médiateur du développement des intérêts

professionnels, des choix de carrière et des niveaux de performance. Ainsi, les gens

développeraient des intérêts pour les activités dans lesquelles ils conçoivent pouvoir réussir et

cette anticipation de succès est en grande partie étayée par les expériences antérieures

positivement renforcées, elle peut l'être aussi par l'observation des résultats obtenus par

d'autres personnes (modelage). Le choix de carrière et celui des actions pour y arriver (par

exemple études, formation) dépend des intérêts mais aussi des chances estimées de succès,

elles-mêmes dépendantes du SEP et de l'environnement réel et perçu (débouchés,

sélection ...). Plus les gens ont un SEP fort et plus ils envisagent des carrières nombreuses

comme possibles et mieux ils s'y préparent. Les gens s'auto-limitent dans leurs choix de

carrière, souvent parce qu'ils doutent de leurs capacités. Par exemple, les femmes limitent

leurs intérêts pour certaines activités traditionnellement masculines, même si leurs capacités

ne sont pas, en fait, inférieures à celles de ceux-ci (Lent et al., 1994).

Dès 1983, Taylor et Betz ont publié des travaux sur le SEP relatif au processus de choix de

carrière. Cette étude a montré que les personnes ayant peu de confiance dans leurs capacités à

réaliser efficacement les opérations nécessaires à un choix de carrière obtenaient aussi des

scores d'indécision vocationnelle plus élevés. Les résultats obtenus par Taylor et Popma

(1990) confirment les précédents. Le SEP à l'égard des tâches à effectuer pour le choix de

carrière est modérément et négativement lié à l'indécision vocationnelle et au locus de

contrôle externe. Ce type de SEP, dans cette dernière étude s'avère être le meilleur prédicteur

de l'indécision vocationnelle des lycéens.

Bandura (1997) rapporte d’autres résultats importants de la recherche dans ce domaine. Les

personnes éliminent des classes entières de professions, en délaissant leur éventuel caractère

attractif, en fonction de leurs croyances dans leur efficacité. Par exemple, l’efficacité perçue

en mathématiques contribue au choix d’études et de professions de façon plus significative

que la quantité d’enseignements suivis ou les résultats dans cette matière. C’est moins l’auto-

évaluation de compétences spécifiques considérées isolément qui prédit les choix que la

croyance qu’on pourra les utiliser ensemble dans des contextes requis. Ceci indique qu’il n’est

pas suffisant de décomposer un poste de travail en compétences spécifiques et d’évaluer le

SEP d’une personne pour chacune de ces compétences pour avoir accès au SEP à l’égard du

poste. Les stéréotypes de genre attachés à certaines professions qui suggèrent un moindre

niveau de capacités de l’un ou l’autre sexe peuvent amener les personnes de ce sexe à sous-

évaluer leurs capacités. Dans la TSC, les intérêts et le SEP sont liés mais de façon

asymétrique, c’est-à-dire que le SEP influence plus les intérêts que l’inverse. Le sentiment de

pouvoir réussir dans un domaine stimule l’intérêt pour ce domaine. L’intérêt favorise

l’implication dans le domaine ce qui augmente les chances de réussite, principale source de

SEP. Le SEP contribue à la persévérance et aux performances davantage que les intérêts.

Bandura (Ibid.) conclut de l’ensemble des travaux sur le choix professionnel que l’efficacité

perçue contribue de façon “ robuste ” au développement de carrière. « Il [le SEP] prédit

l’étendue des carrières envisagées, les intérêts professionnels et les préférences, l’engagement

dans des enseignements qui fournissent connaissances et compétences pour diverses carrières,

la persévérance devant les difficultés, la réussite académique dans les domaines qui ont été

choisis, et même le choix des milieux culturels dans lesquels l’individu poursuivra sa

carrière ».

Aspects appliqués des conceptions de Bandura pour le bilan

L'interaction telle que conçue dans la théorie sociale cognitive paraît bien correspondre à des

pratiques de bilan à la fois réalistes et constructives. Les désirs (ou intérêts) de l'individu sont

à prendre en compte, en tant que moteur de son action à venir mais le conseiller est attentif

aussi à la réalité des comportements passés, actuels et projetés et à celle des environnements

socioprofessionnels concernés. Disposer d'une information suffisamment détaillée, objective

et fiable sur les compétences (comportements potentiels évalués par des personnes

connaissant bien le domaine professionnel concerné) et sur l'environnement concourt bien

évidemment au réalisme de la démarche. On connaît mieux ce que la personne est capable de

faire et on envisage les environnements où ces capacités ont quelque chance de s'avérer

utilisables. Le travail du conseiller ne s'arrête pas à fournir cette information très précieuse ou

à faciliter son obtention, il continue avec l'accompagnement de son intégration dans les

projets d'orientation, d'actions. Le point essentiel est bien de fournir au consultant une

information valide sur lui-même mais aussi de le guider dans l'utilisation de cette information.

L'approche de Bandura met l'accent sur la façon dont l'individu va aborder les différentes

éventualités de comportement que le bilan lui révèle ou lui confirme.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%