Thème 1 (socio) : Classes, stratification et mobilité sociales Question

1

Thème 1 (socio) : Classes, stratification et mobilité sociales

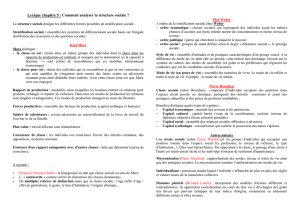

Question 1 : Comment analyser la structure sociale ?

Objectifs pédagogiques

Il s’agit ici d’une question centrale puisqu’elle doit nous permettre d’analyser par la suite la mobilité

sociale, la conflictualité et la cohésion sociale.

Pour analyser la structure sociale, le sociologue classe les individus selon des critères définis dans

des groupes sociaux. Cependant, toute classification sociale dépend à la fois des critères retenus par le socio-

logue et d’un état de la société qui est susceptible de changer, entrainant alors une remise en cause de la re-

présentation de la société.

L’analyse sociologique de la stratification sociale semble connaître une transformation importante à

partir des années 1980 : la représentation de la société française en classes structurées semble céder le pas à

des travaux s’intéressant à la remise en cause de la classe ouvrière, l’individualisation des comportements,

une éventuelle moyennisation de la société française et la fin des clivages identitaires.

Tout d’abord, nous présenterons les analyses classiques en sociologie (Marx, Weber) et leurs pro-

longements les plus célèbres : les analyses de Pierre Bourdieu, Henri Mendras ou W.L. Warner semblent

incontournables, néanmoins accorderons une place importante aux travaux plus récents sur ce sujet et béné-

ficiant d’une reconnaissance scientifique (ceux de Louis Chauvel par exemple).

Ensuite, nous insisterons sur la multiplicité des critères de différenciation sociale. Nous présenterons

les travaux les plus actuels, pour montrer la richesse et la multiplicité des démarches dans ce domaine

d’étude. Nous avons ainsi abordé le débat sur la pertinence de la nomenclature française en termes de PCS et

les perspectives ouvertes par les tentatives de normalisation européenne (dans le sillage de la nomenclature

de J. Goldthorpe notamment), pour montrer ensuite le brouillage des frontières de classes qui sont le résultat

de la monté des singularités et de la multiplication des identités des individus (voir, entre autres, les travaux

de D. Martuccelli, F. Dubet ou B. Lahire).

Il convient, au final, de s’interroger sur l’importance de ces évolutions, sur la pertinence d’une diffé-

renciation en classes sociales de la société actuelle.

Introduction.

La société est fondée sur des rapports sociaux qui sont en grande partie des rapports entre des

groupes sociaux ; la question de leur spécificité, de leur composition, des critères de constitution est donc un

enjeu social essentiel. Les différents groupes sont hiérarchisés et occupent des positions plus ou moins éle-

vées sur une ou plusieurs échelles hiérarchiques. Analyser la stratification sociale, c’est donc décrire et ex-

pliquer la dynamique des inégalités sociales.

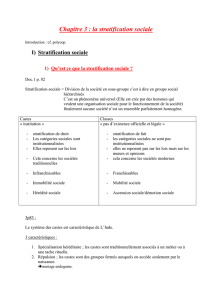

Au sens le plus général, on appelle stratification sociale l’existence, au sein d’une société, de

groupes hiérarchisés en fonction de différents critères (revenu, prestige, pouvoir,…).

On peut distinguer les sociétés dans lesquelles les inégalités sont inscrites dans des règles de droit

(inégalités de droit) et celles où elles persistent malgré une référence à l’égalité (cas des sociétés démocra-

tiques où il existe des inégalités de fait).

Dans les sociétés dans lesquelles existent des inégalités de droit, on peut souligner les sociétés de

castes et les sociétés d’ordres.

Les sociétés de castes sont constituées de groupes sociaux hiérarchisés principalement sur la base de

principes religieux. Les différentes castes constituent des groupes fermés et séparés : on nait et on meurt

dans la même caste. Ainsi, la société indienne traditionnelle se décomposait en quatre castes fondamentales :

prêtres (brahmanes), guerriers, producteurs et marchands. Une dernière catégorie est constituée des « intou-

chables » qui sont « hors caste ». Chaque caste est définie par un ensemble de rituels d’habitudes vestimen-

taires (couleurs particulières), alimentaires (les brahmanes sont végétariens), de façons de parler, de profes-

sions. Les relations entre les castes sont limitées par un système d’interdits (par exemple, les repas en com-

mun entre membres de castes différentes sont exclus). Les mariages reposent l’endogamie.

2

Les sociétés d’ordres reposent sur des groupes sociaux hiérarchisés en fonction de la dignité accor-

dée aux différentes fonctions sociales. Ainsi, dans la France de l’Ancien Régime, on distingue la Noblesse

(assurer la défense du territoire), le Clergé (intermédiaire entre le monde divin et le monde humain) et le

Tiers Etat (effectue les tâches peu prestigieuses : agriculture, artisanat et commerce). La transmission des

statuts sociaux est fortement héréditaire et la mobilité entre les ordres réduite. Il existe une endogamie.

Dans les sociétés traditionnelles, ce sont donc des critères extra-économiques qui prédominent dans

la hiérarchie sociale.

Enfin, on peut souligner que beaucoup de sociologues opposent les analyses en termes de stratifi-

cations sociales et les analyses en termes de classes. Dans les premières, la perspective est plutôt nomina-

liste et il y a entre les strates des différences de niveau plutôt que de nature. Dans les analyses en termes de

classes (qui s’inscrivent dans une approche plutôt réaliste), les classes sont des groupements ayant leur iden-

tité propre significativement différente de l’identité des autres groupes.

I. L’étude de la structure sociale par Karl Marx et Max Weber.

A. La société est structurée en classes sociales : Karl Marx. (1818 – 1883)

Marx affirme que « l’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de la lutte des

classes ». Que cette lutte oppose l’esclave au maître dans le mode de production esclavagiste, le serf au sei-

gneur dans le mode de production féodal ou le prolétaire au bourgeois dans le mode de production capita-

liste, elle est l’aspect primordial de la contradiction de chaque mode de production c'est-à-dire la combinai-

son des « forces productives » (Travail et Capital) et des rapports de production (ensemble des relations de

pouvoir, de propriété et propriété).

Trois critères permettent de définir, selon Marx, une classe sociale :

- Une classe sociale est définie par sa place dans les rapports de production ; ce critère définit la

classe « en soi ». Marx oppose les classes sociales qui sont propriétaires des moyens de production et celles

qui ne possèdent que leur capacité à travailler, c'est-à-dire leur force de travail. Il faut par ailleurs souligner

que la description et l’énumération des classes varient selon les formations sociales et l’intention du livre.

Dans le Manifeste du parti communiste (1848), Marx prophétise la fin du capitalisme et la victoire du prolé-

tariat. Il radicalise et bipolarise les conflits de classes : la bourgeoisie contre la classe ouvrière. Dans le tome

III du Capital, Marx distingue trois classes selon l’origine de leurs revenus, la classe capitaliste (le profit),

les propriétaires fonciers (la rente foncière), et les ouvriers (le salaire). Dans La lutte des classes en France

1848-1850, Marx distingue de nombreuses classes et fractions de classes : aristocratie financière, bourgeoi-

sie industrielle, petite bourgeoisie (artisans, commerçants…), classe paysanne, prolétariat industriel, lum-

penprolétariat.

- Une classe sociale est aussi définie par la conscience de classe, c'est-à-dire le sentiment d’appartenir

à un groupe ayant des intérêts communs. Tout groupe social ne développe pas une conscience de classe.

Ainsi, Marx affirme que les paysans, repliés sur leur ferme familiale, entretiennent peu de relations entre eux

et n’ont pas l’impression d’avoir des intérêts communs. Ils forment donc une classe « en soi » mais pas une

classe « pour soi ». Pour devenir « une classe pour soi », il faut donc développer des liens sociaux et une

capacité de mobilisation.

- Une classe sociale entretient des rapports conflictuels avec d’autres classes. Ainsi, dans le mode de

production capitaliste, les bourgeois possédant les moyens de production et les prolétaires ne possédant que

leur force de travail sont en lutte. Ces deux classes sont en lutte car leurs intérêts divergent : elles se dispu-

tent la richesse créée. Les prolétaires sont les seuls à créer de la richesse car seul le travail est source de va-

leur. Le profit qu’obtiennent les bourgeois résulte d’un prélèvement sur la valeur créée par le travail : la

plus-value. Le capitaliste tente d’augmenter au maximum sa plus-value ; pour cela, il dispose de trois

moyens : il peut augmenter l’intensité et la durée du travail (plus-value absolue), augmenter la productivité

du travail (plus-value relative) ou vendre durant un temps limité les marchandises à un prix supérieur à leur

valeur (plus-value extra). Le salaire est le plus faible possible, c’est un salaire de subsistance, tout juste suf-

fisant pour permettre aux ouvriers et à leurs familles de survivre. Le capitalisme devrait mener à une bipola-

3

risation sociale et à l’effacement progressif des autres classes : la plupart des individus composant la société

devraient se prolétariser tandis qu’une minorité d’individus devraient s’enrichir et intégrer la bourgeoisie.

Ainsi, les classes sociales sont, chez Marx, les acteurs collectifs qui, au cours de leurs affrontements,

transforment l’organisation économique et sociale. Chaque mode de production engendre ses propres con-

tradictions ; dans un premier temps, les rapports de production favorisent le développement des forces pro-

ductives, puis peu à peu font obstacle à leur expansion. Il faut alors changer de mode de production. Ainsi,

le capitalisme, caractérisé par la propriété privé des moyens de production et par le salariat, a permis un dé-

veloppement considérable des forces productives (croissance économique importante) avant de connaître

des crises industrielles.

La théorie marxiste des classes reste fondatrice dans la mesure où la plupart des analyses postérieures

se positionnent par rapport à cet héritage. Toutefois, elle semble aujourd’hui en partie dépassée car elle de-

meure très ancrée dans la réalité historique du XIXème siècle, qui n’est plus celle d’aujourd’hui. Ainsi la

polarisation autour de deux classes ne permet pas de penser la question des classes moyennes, qui est deve-

nue centrale dans les débats contemporains. De même, l’effritement de la classe ouvrière, depuis la fin des

Trente Glorieuses, fragilise l’analyse de Marx, dont elle constituait l’un des piliers.

B. Une approche multidimensionnelle de la structure sociale : Max Weber (1864 – 1920)

L’analyse de Weber se démarque de celle de Marx sur plusieurs points. D’abord l’ordre écono-

mique dans lequel s’inscrit la notion de classe ne constitue que l’une des trois dimensions de la stratifica-

tion sociale, même si dans les sociétés modernes elle tend à devenir plus importante. Dans cet ordre, la diffé-

renciation s’opère en fonction d’une situation de marché, c'est à-dire les « chances d’accéder aux biens » des

individus. Les individus sont rassemblés selon le type de possessions dont ils disposent, avec une distinction

entre ceux qui tirent des revenus d’un patrimoine (rentiers, entrepreneurs) et ceux qui mettent en œuvre les

moyens de production (en haut les marchands, en bas les ouvriers). La position sur cette échelle n’est qu’un

élément de la position sociale des individus. L’un des apports essentiels de Weber est l’analyse des

groupes de statut. Il s’agit de montrer que la société est structurée par d’autres éléments que le marché, ici

le prestige ou honneur social, « privilège positif ou négatif de considération sociale, revendiqué de façon

efficace ». Il est lié au style de vie, à la naissance, à l’instruction, donc à une distinction symbolique. Il est à

la fois lié à des éléments objectifs et à une réalité intersubjective, puisqu’il est revendiqué auprès des autres

strates. L’ordre politique constitue la troisième dimension de la structure sociale, les partis qui s’y forment

sont une extension des groupes de statut et permettent l’action collective politique qui assoit leur domina-

tion. Ces trois ordres sont donc profondément liés, bien que distincts. La position dans un ordre ne dé-

termine pas celle dans un autre : ainsi la noblesse désargentée peut elle compenser son déclassement dans

l’ordre économique par une affirmation statutaire. De plus, si les groupes statutaires forment des communau-

tés, conscientes de leurs intérêts, marquées par des liens sociaux forts et largement endogames, les classes ne

partagent pas ces caractéristiques.

A l’inverse de l’analyse marxiste, les classes n’ont pas nécessairement une conscience d’elles-

mêmes, ce qui fait que, si leur mobilisation est envisageable, elle n’en constitue pas un élément fondateur.

Les trois dimensions demeurent néanmoins connectées : l’ordre politique est ainsi fréquemment lié aux

deux autres ordres, les membres de l’élite économique sont souvent au sommet de l’échelle politique et sta-

tutaire. De même, les groupes statutaires mettent en œuvre une distinction qui participe à un processus glo-

bal de domination, y compris économique.

La structure sociale développée par Weber est donc, à la différence de celle de Marx, multidimen-

sionnelle et moins centrée sur l’ordre économique. Cette analyse ne débouche pas non plus sur une polarisa-

tion, en ce sens, elle est plus proche de la réalité de la société contemporaine, bien que l’on ne puisse méca-

niquement superposer les catégories envisagées par Weber sur la réalité de la société d’aujourd’hui bien plus

complexe encore. Néanmoins, M. Weber évoque la question des classes moyennes échappant ainsi au mo-

dèle binaire développé par Marx dans certains de ses textes. Ces deux analyses demeurent fondatrices en ce

qu’elles posent les termes des débats contemporains autour de la structure sociale à travers l’opposition

4

entre nominalisme et réalisme, la question de la place des conflits ou celle de la porosité des frontières de

classes.

Cf. aussi documents polycopiés.

II. Les prolongements théoriques.

A. Pierre Bourdieu (1930 – 2002) : Une synthèse des analyses de Karl Marx et Max Weber.

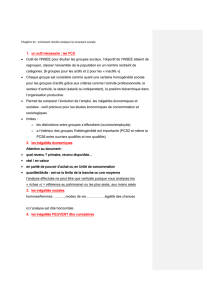

La conception de Pierre Bourdieu constitue une forme de synthèse entre les points de vue de Marx et

de Weber. Il considère que les rapports de domination (capacité d’un groupe à faire reconnaitre ses pra-

tiques sociales comme légitimes par les autres groupes) entre les classes (Marx évoquait les rapports

d’exploitation) dépassent la sphère économique pour concerner les différentes sphères sociales, et en parti-

culier la sphère culturelle en insistant sur les notions de prestige et d’influence (ce qui fondait la description

des statuts et des partis chez Weber). Les classes sociales se distinguent selon Bourdieu par leur dotation

inégale en capitaux économiques, sociaux et culturels utilisés ensuite dans différents champs où

s’expriment les rapports de force, d’influence et de pouvoir.

Le capital économique est le patrimoine (biens mobiliers et immobiliers) qu’un individu cherche à

valoriser parce qu’il lui procure des avantages matériels.

Le capital culturel comprend l’habitus, les biens culturels et les diplômes.

Le capital social est l’ensemble des relations sociales qu’un individu peut mobiliser.

Un champ social est un domaine dans lequel des agents entrent en concurrence pour tirer des avan-

tages matériels et symboliques. L’économie, l’art, la politique, l’école… sont autant de champs sociaux.

Tous les champs ont en commun d’être des domaines de concurrence entre les agents mais chacun d’entre

eux possède des règles de fonctionnement spécifiques qui valorisent un habitus particulier. Ainsi les règles

pou réussir dans le domaine universitaire ne sont pas identiques à celles pour réussir en tant que chef

d’entreprise ou qu’homme politique.

Selon Bourdieu, une classe sociale est un ensemble d’agents caractérisé par le volume global de ses

capitaux économique et culturel, la répartition de cet ensemble entre les deux capitaux retenus et finalement

des pratiques sociales proches. A partir de cette définition, il distingue trois grandes classes dont chacune est

liée à la possession des capitaux, à des habitus et des styles de vie spécifiques :

- La classe dominante qui est la classe composée de l’ensemble des agents fortement dotés en capi-

taux et dont les pratiques sont légitimes. La classe dominante cherche à imposer son modèle culturel et sa

vision du monde aux autres classes par le biais de pratiques de distinction, pour cela elle doit contrôler les

institutions productrices de légitimité comme l’école ou l’État.

- Les classes moyennes qui sont des classes dominées dont les membres aspirent à des pratiques légi-

times.

- Les classes populaires qui sont l’ensemble des agents faiblement dotés en capitaux et dont les pra-

tiques reflètent l’intériorisation des contraintes sociales qui pèsent sur eux. Ces contraintes sont d’ordre éco-

nomique mais surtout culturel puisque ces agents adoptent pour l’essentiel une conception de l’ordre social

qui est celle de la classe dominante et qui délégitime par avance leurs éventuelles aspirations.

Toute pratique sociale est analysée comme la rencontre entre un habitus et un champ social.

Ce qui distingue les classes sociales entre elles ne se réduit donc pas à la richesse. Comme l’écrivent

les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot « les bourgeois sont riches, mais d’une richesse

multiforme, un alliage fait d’argent, mais aussi de culture, de relations sociales et de prestiqe. Comme les

difficultés sociales se cumulent, les privilèges s’accumulent » (Sociologie de la bourgeoisie, La Découverte,

2000). C’est donc une approche multidimensionnelle de la classe qui est développée. Entre ces classes le

conflit n’est pas une nécessité mais il existe bien des rapports de domination et des luttes, notamment pour le

contrôle du capital culturel, enjeu majeur selon Bourdieu.

Cf. aussi documents polycopiés.

5

B. William Lloyd Warner (1898 – 1970) : Une approche en termes de strates.

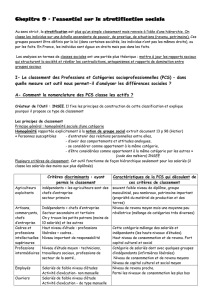

Au milieu du XXème siècle, le sociologue William Lloyd Warner a construit une analyse de la socié-

té américaine en six classes qui constituent plutôt des strates ou des couches hiérarchisées en fonction de

leurs niveaux de richesse et surtout de prestige, y compris aux yeux des autres. Pour ce faire, il étudie la po-

pulation d’une petite ville américaine durant les années 1940 en prenant en compte différents critères, no-

tamment la profession et le revenu, le logement et le type d’habitat, le quartier de résidence, le niveau

d’instruction et le style de vie. Il aboutit à une stratification de la société américaine de 1949 en tris grandes

classes (supérieure, moyenne et inférieure) et chacune de ces est subdivisé en deux : inférieure et supérieure.

Cf. aussi documents polycopiés.

L’analyse de Warner qui semble s’attacher à l’observation plus qu’à un cadre théorique repose pour-

tant sur une vision de la société qui préexiste à ce découpage, celle d’une société fluide où il est simple de

changer de groupe social (à l’exception des catégories extrêmes). Cette approche relève aussi d’une concep-

tion de ce qui fait les différences et les proximités sociales en complétant la situation économique d’une ap-

proche socioculturelle assez proche de celle utilisée par Weber à propos des groupes de statut.

III. Le renouveau de l’analyse de la structure sociale.

A. Les transformations sociales remettent-elles en cause la notion de classe sociale ?

Si le débat sur la pertinence de la notion de classe est déjà présent dans les années 1950, ce

sont les modifications profondes de la société depuis la fin des Trente Glorieuses qui amènent certains au-

teurs, comme François Dubet, à contester la réalité de l’existence des classes sociales. Ces critiques insistent

en premier lieu sur le processus de fragmentation économique à l’œuvre, qui passe à la fois par une diversi-

fication des niveaux et des modes de rémunération (intéressement, stock options), ainsi que des rapports

salariaux (individualisation des rapports de production). A cela s’ajoute le développement de l’exclusion qui

brouille les relations des individus au système productif. Une autre dynamique d’éclatement opèrerait au

niveau symbolique, à travers l’émergence de la culture de masse, la diffusion de modes de vie communs

(Henri Mendras), la perte de l’identité traditionnelle des classes qui se lirait dans les pratiques de vote, ou

encore la difficulté de la mobilisation collective. Enfin de nouvelles fractures se dessineraient à travers les

questions de genre, de génération, d’âge, ou d’origine géographique par exemple ; elles seraient plus opéra-

toires, tant pour les individus eux-mêmes que pour expliquer et observer l’homogénéité des comportements.

Ces critiques s’incarnent notamment dans l’évolution du vocabulaire : la « classe ouvrière » s’efface

au profit des « classes populaires », qui traduit la difficulté de nommer un ensemble plus flou, dont

l’identité ne peut plus se résumer à celle des ouvriers et dont l’homogénéité est bousculée par les transfor-

mations économiques et sociales. Ainsi, les classes populaires sont traversées par les clivages de genre car

elles sont constituées essentiellement autour de la catégorie des ouvriers, très masculine et de celle des em-

ployées, très largement féminine. Cela produit des différenciations notables, que l’on observe par exemple

sur la question des pratiques culturelles.

D’autres travaux sur le vote ouvrier ont mis en avant une dispersion croissante des pratiques de ce

groupe. Malgré ces éléments qui vont dans le sens d’une disparition de la classe ouvrière, des auteurs

comme Olivier Schwartz tentent de défendre l’idée de la permanence d’une dynamique de classe pour ces

catégories. S’il reprend le vocable « classes populaires » c’est pour souligner qu’elles ont en commun le fait

d’être dominées dans l’espace social, une difficulté d’accès à l’autonomie prônée par le reste de la société, et

une culture populaire, même partiellement désenclavée de la culture globale.

Un autre champ d’analyse se développe autour de la question des classes moyennes qui cons-

tituent un des éléments notables de la structure sociale contemporaine. Durant les années 1970, diverses ana-

lyses sociologiques annonçaient la fin des classes sociales en raison d’une moyennisation des pays déve-

loppés. C’est notamment le point de vue développé par Henri Mendras (1927 – 2003) dans La seconde révo-

lution française (1988) qui réactualise la thèse d’Alexis de Tocqueville sur la tendance inéluctable à

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%